中国古代建筑(卷名:建筑 园林 城市规划)

Chinese historical architecture

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

中国古代建筑的发展

原始社会时期

商周

秦汉

三国两晋南北朝

隋唐五代

宋辽金元

明清

中国古代建筑的特点

使用木材作为主要建筑材料

保持构架制原则

创造斗栱结构形式

实行单体建筑标准化

重视建筑组群平面布局

灵活安排空间布局

运用色彩装饰手段

中国古代建筑的典籍━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

在世界建筑体系中,中国古代建筑是源远流长的独立发展的体系。这种建筑体系至迟在三千多年前的商殷时期就已经初步形成,根据自身条件逐步发展起来。直至20世纪初,始终保持着自己的结构和布局原则,而且传播、影响到邻近国家。

中国的建筑自古以来就以其风格优雅和结构灵巧而受到称颂。许多文学家曾写出如《鲁灵光殿赋》、《景福殿赋》等赞美建筑的诗文词赋。许多画家如宋代郭忠恕、王士元创造出专画“屋木”的画派。现存宋代画家张择端所绘《清明上河图》、《金明池夺标图》,细致地描绘了当时的建筑风貌,使人至今仍能借以感受到古代建筑的艺术魅力。

在中国古代,建筑这一门专业技术,主要掌握在工匠手中,师徒相传,口授心领;偶或有个人的手抄秘本,也不易流传。虽然也有几种专著,但在古代未受重视,因此现在对这一学术领域所知甚少。中国研究古代建筑开始于20世纪30年代初,早期的研究侧重于具体建筑的调查测绘以及对专名术语的理解认识,使文字记载与实物能对应。凡此均属基础工作和基本资料的搜集整理工作。后来,才开始对中国古代建筑的艺术和技术成就作较深入的分析研究。

中国古代建筑的发展

中国古代建筑大致可分为下述几个时期。

原始社会时期 中华民族的祖先早就在黄土地层上挖掘洞穴,作为居住之所。从全部挖掘在地面以下的袋穴,上升到半在地下的浅穴;从露天的穴口,到用树枝等在穴口上搭盖遮蔽风雨的棚罩。穴居时代积累了对黄土地层的认识和夯筑的技能,搭盖穴口顶盖积累了对木材性能的知识和加工的经验技巧。穴口周围积土培实,以防地面水流入穴内;顶盖上留出洞口,以便排烟通风等等;这些措施,逐渐形成了某些固定的屋顶形式。在南方某些低洼或沼泽地区,还从巢居逐步发展出桩基和木材架空的干阑构造(见民居)。新石器时代仰韶文化的西安半坡遗址等可以看到当时的聚居点已经是有规划的形式,半坡遗址中显然已能分出居住、烧制陶器、墓葬等区域范围;居住区的中心有一座“大房子”;居住区外围挖有宽而深的壕沟,作为防护之用。

可以认为,在原始社会时期,中国建筑的特点已经开始萌芽。半坡遗址中许多小房子全都以一个大房子为中心,这种原始社会的生活方式,竟然如此深刻长久地遗传下来,后来发展成为集合若干单体建筑组成“组群”的总体布局原则。

商周 这是中国建筑的一个大发展时期。

商代早期的河南偃师二里头遗址和后期的安阳殷墟遗址,是两种不同性质的建筑遗址,也许前者是“朝”,是规模宏大的公共场所。从它的柱础的排列可以判定它是以木结构为骨架,使用纵架形式。殷墟大墓葬的墓室,都是井幹式结构形式。这两种结构形式,在中国建筑以后的发展中,都曾发生重大影响。

周代遗留的一个铜器上表现出了当时建筑的局部形象,如栌头、门、勾阑。尤其是东周战国中山王墓中出土的一件铜案,四角铸出精确优美的斗栱形象。由此可知,周代建筑上已经使用斗和栱,并已有简单的组合形式。中山王墓中出土的《兆域图》,不仅表明当时的制图水平,还告诉人们当时的建筑是先绘制出平面才施工的。湖北蕲春发掘出的周代遗址,则明确地说明干阑结构已经普遍应用。

战国时期留下许多城市遗址。现今还可以在地面上看到的城墙遗迹,反映了当时城市建设的发达。许多城内留下了巨大的夯土台,证实了文献中“高台榭,美宫室”的记载,足见在“百家争鸣”的学术繁荣时代,建筑也未曾落后。现存一些战国时代的铜器上,保存着线刻的建筑形象,乃是现知最古老的建筑立面图(也许是断面图)。从中也大致可以看出画的是台榭建筑,有踏步或坡道、屋顶、柱、梁。根据细部,仍可断定是纵架结构。

秦汉 秦始皇好大喜功在建筑上也表现出来。所建的阿房宫前殿现存夯土基址,东西长1000余米,南北宽500米,残高8米。从尺度看,“上可坐万人,下可建五丈旗”,确有可能。

西汉初期仍然承袭前代台榭建筑形式和纵架结构。西汉末叶台榭建筑渐次减少,楼阁建筑开始兴起。战国以来,大规模营建台榭宫殿,促进了结构技术的发展,有迹象表明已逐渐应用横架。长时期建造阁道、飞阁,又建高数十丈的井幹楼,促进了井幹和斗栱构造的发展,在许多石阙雕刻上,已看到一种层层叠垒的井幹或斗栱结构形式。从许多壁画、画像石上描绘的礼仪或宴饮图中,可以看到当时殿堂室内高度较小,不用门窗,只在柱间悬挂帷幔。

文献所记西汉宫殿多以“辇道”相属,而未央宫西,跨城作飞阁通建章宫,可见当时宫殿多为台榭形制,故须以阁道相连属,甚至城内外也以飞阁相往来。

在建筑史上,东汉是一个重要转折点,这时期虽然仍没有保存下原建筑,但建筑形象的资料却非常丰富。汉代崖墓的外廊(或是庙堂)、外门、墓内庞大的石柱、斗栱,都是对木构建筑局部的真实模拟。许多祠庙和陵墓前的石阙,都是忠实模拟木构建筑外形雕刻的。它们表示出木结构的一些构造细节。这些“准实例”惟一的不足之处是无法显示室内或内部构造。此外,还有大量的间接资料,如壁画、画像砖、画像石和明器中的陶楼、陶屋,对真实建筑的形象,室内布置情况,以及建筑组群布局等方面都作出形象的、具体的补充。根据这些资料,人们对中国古代建筑的感性认识才充实丰富起来。

三国两晋南北朝 史籍记载中最早的佛教建筑,是东汉末年笮融建造的浮图祠。其后北魏时在平城永宁寺和洛阳永宁寺均建有木结构浮图(塔),前者七级,后者九级。近年在洛阳已发掘出永宁寺塔遗址,为方形,阶基长宽均38.2米,每面九间,按九层估计,高近百米,当是中国历史上最高大的木结构建筑。另据记载南北朝所建佛寺共达数千所,惜均已不存。南北朝时期遗留的惟一建筑实例,是砖构的登封嵩岳寺塔。

这时开凿的石窟甚多,如大同云冈石窟、太原天龙山石窟、天水麦积山石窟、磁县南北响堂山石窟等。这些石窟中,遗留下一些凿山而成的窟廊和窟内的中心塔柱,当是这一时期木构建筑的真实形象。石窟中浮雕的许多殿堂等建筑形象,也足以说明当时建筑的发展状况。值得强调的是,佛教建筑仍是用中国的固有建筑形式表现出来,即使是“塔”这种特殊的形式,也并没有照搬印度形式,而是中国自己再创造的。南北朝时期接受外来影响最深刻持久的是装饰图案的母题──莲花、卷草、而且从此以后历代相承不绝,花样且有所翻新。

隋唐五代 进入隋唐时期以后,中国古代木结构建筑才留存了实例,山西的南禅寺大殿和佛光寺大殿显露了唐代木结构殿堂的真面目。

通过佛光寺大殿,可以判断自战国时期创始台榭建筑以来,创造出由斗、栱、枋组合成的“铺作”,再进而创造出整体的铺作结构层,成为木构建筑发展成熟的标志。这是一种由井幹楼、台榭、阁道、斗栱等构造形式汇合发展而成的新形式。这种水平分层叠垒的形式,适宜于建造大规模的或高层的建筑物。这种结构形式,至迟在初唐时已经成熟,而佛光寺大殿也许还不算水平最高的作品,这可以用大量的间接资料(如敦煌石窟壁画中的建筑画)来证明。后来宋《营造法式》中所记载的技术制度,如材份制、标准化等,从上述两个唐代实例中均能找到对应的做法。可以推断,这些技法在唐代或唐代以前均已创造应用。20世纪50年代以来数次发掘唐长安城,证明了有关唐长安城规划的记载,确认了城门、道路、坊、市的具体位置和尺度。准确地绘制出的唐长安城平面图,是中国古代建筑史上第一幅具体的古代城市平面图。这些考古发掘也明确了长安城的部分宫殿(如大明宫、兴庆宫麟德殿)的位置、规模、布局,使唐代宫殿组群布局真相大白。

各地所存唐代砖石塔,如西安的慈恩寺塔(大雁塔)、荐福寺塔(小雁塔)、兴教寺玄奘塔、登封会善寺净藏禅师塔,大理崇圣寺千寻塔等,数量很大,造型多样,以致可以分类研究。这种宗教性建筑不但完全改变了它在起源地的形式(窣堵波),而且实际上因为数量大,造型多,气势宏丽,已经成为中国的一种地区性的标志,成为中国名山胜景中不可或缺的风景建筑。

自南北朝开始改变席地而坐的习惯,唐代有越来越多的人使用桌椅。这就影响到建筑的变化。高坐要求增加室内高度,于是柱高增加了,出檐相对地减小了,导致房屋外观立面比例的改变。同时使用帷幔遮蔽风雨的效果也随之减低,渐渐地普遍安装了门窗,并由此导致门窗上各种花格子的制作。这些,虽然是在后世逐渐发展完善的,但却起源于此一时期。

宋辽金元 这一时期存留的建筑实物数量越来越多了。宋、辽均继承唐代建筑制度,而辽代建筑风格尤接近于唐代,如独乐寺的观音阁、山门,都保持着唐代豪劲、朴实、典雅的风格。北宋初期的保国寺大殿、晋祠圣母殿,已渐失豪劲而趋于秀丽。这可能是由于宋代用材较小,又将某些构件细部作成轻巧的形式所致。后来出现的如隆兴寺摩尼殿,则完全以秀丽取胜。这种建筑风格为金代所继承。到辽代还创造出一种新形式和新风格的砖塔,如北京天宁寺塔。

北宋末曾致力于总结前代建筑经验,汇编成《营造法式》一书。书中确立了材份制(见材份)和各种标准规范,如铺作构造、结构形式、分槽形式,以及各种比例关系,如间椽比例、柱高、层高、总高比例等。凡此,在中国古代建筑学上都有重大功绩。

金、元时期出现了两个特殊现象:一是使用了复合纵架,上承间缝梁架,如金代建的朔县崇福寺弥陀殿;一是使用了与屋面平行的斜梁,拼合成梁架,如元代建的广胜寺下寺前殿和大殿。它们似乎是出于节省工料的目的,所以多用加工粗糙的圆料制作;有人认为这是一种建筑上新的创造,也有人认为是一种返祖现象,并非创新。事实上,这些现象只是在小范围和短时期内出现,并不普遍也未继续发展。

元代建筑形制,除上述情况外,大都可视为宋《营造法式》制度的延续。自元代初期建造的永乐宫至末期建造的广胜寺明应王殿,同宋式建筑都无显著差异,只是昂嘴、耍头等装饰性部分略有不同。殿堂结构分槽原则同于《营造法式》,而具体分槽中对各种槽的形式比例,则有更改。全部外观和各项比例如柱高、举高、间广都同于《营造法式》,唯风格呆滞。元代在建筑方面还做了两件大事:一是作出大都城规划,为继唐长安城规划后的又一宏伟规划;二是尼泊尔青年匠师阿尼哥建成北京妙应寺白塔,从此中国佛塔中又增加了“喇嘛塔”这一形式。

明清 明清两代遗留的建筑实物随处可见,宏大、完整的建筑组群为数甚多。其中如北京紫禁城宫殿、明十三陵,曲阜孔庙,清东陵和西陵,承德避暑山庄外八庙等,都是有计划、分期建造的宏大宫苑陵庙。此外,还有各地方的衙署寺庙、私人住宅和园林。

清代单体建筑实物大致与清工部《工程做法》的规定相符,同明清以前实物相比较,标准化、定型化的程度很高,而风格呆滞。具体差异可举出:斗栱变小,攒数增多,斗栱的结构功能小,装饰效果强;出檐减小,举架增高等。值得注意的是,明代洪武年间的建筑,尚与元代建筑相同或差别很小,而自永乐年间开始才显然呈现出上述特点。例如洪武年间建造的大同南门城楼、太原崇善寺等,明间仍只用平身科两攒,而永乐年间建造的长陵祾恩殿,明间已为平身科八攒。两个相距仅约40年的建筑竟有大不相同的特点。

明清时代中国各少数民族(藏、蒙、维吾尔)建筑均有相当发展,如西藏布达拉宫、新疆吐虎鲁克玛扎等的建成。承德外八庙建筑则反映了汉藏建筑艺术的交流融合。

中国古代建筑的特点

这里所谓特点,是指从现存中国古代建筑实例中所概括出来的、普遍存在的、不同于西方建筑的独特之处。现存建筑实例最早不过唐代,亦即中国建筑成熟时期以后直到20世纪初的建筑。唐代以前的建筑,只能从考古发掘出来的一些建筑遗址,以及各种艺术品(如绘画、雕刻等)所描摹的建筑形象等间接资料中知其大略。据此,大致可以归纳为七项,分述如下:

使用木材作为主要建筑材料 中国古代建筑在结构方面尽木材应用之能事,创造出独特的木结构形式,以此为骨架,既达到实际功能要求,同时又创造出优美的建筑形体,以及相应的建筑风格。

保持构架制原则 以立柱和纵横梁枋组合成各种形式的梁架(见大木作),使建筑物上部荷载均经由梁架、立柱传递至基础。墙壁只起围护、分隔的作用,不承受荷载,所以门窗等的配置,不受墙壁承重能力的限制,有“墙倒屋不塌”之妙。

创造斗栱结构形式 用纵横相叠的短木和斗形方木相叠而成的向外挑悬的斗栱,本是立柱和横梁间的过渡构件,逐渐发展成为上下层柱网之间或柱网和屋顶梁架之间的整体构造层,这是中国古代木结构构造的巧妙形式。自唐代以后,斗栱的尺寸日渐减小,但它的构件的组合方式和比例基本没有改变。因此,建筑学界常用它作为判断建筑物年代的一项标志。

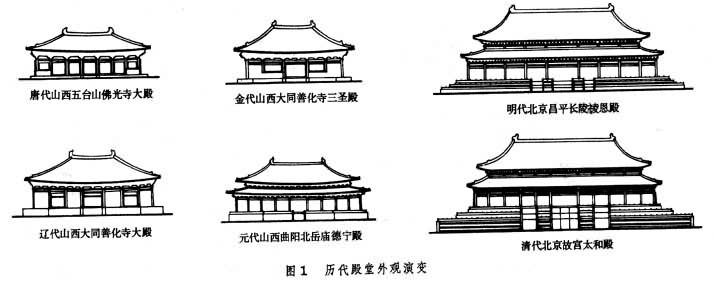

实行单体建筑标准化 中国古代的宫殿、寺庙、住宅等,往往是由若干单体建筑结合配置成组群。无论单体建筑规模大小,其外观轮廓均由阶基、屋身、屋顶(屋盖)三部分组成(图1):下面是由砖石砌筑的阶基,承托着整座房屋;立在阶基上的是屋身,由木制柱额作骨架,其间安装门窗槅扇;上面是用木结构屋架造成的屋顶,屋面做成柔和雅致的曲线,四周均伸展出屋身以外,上面覆盖着青灰瓦或琉璃瓦。西方人称誉中国建筑的屋顶是中国建筑的冠冕。

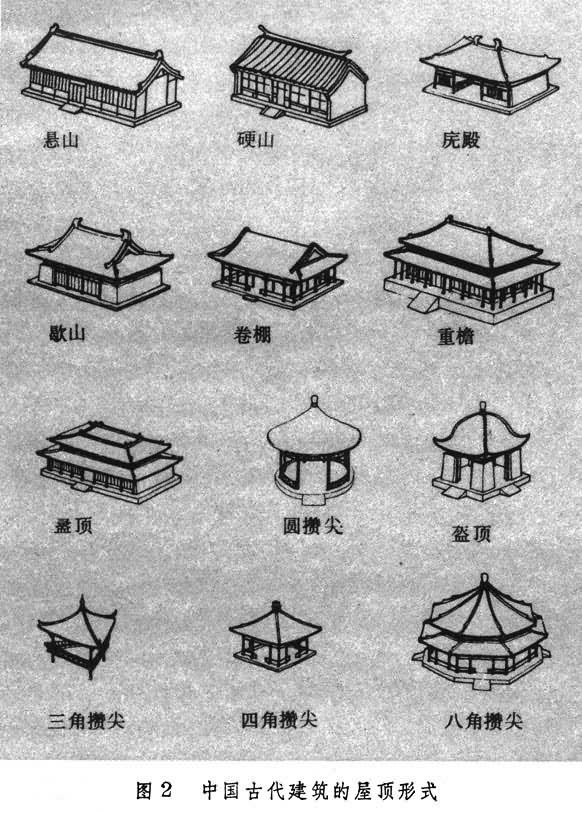

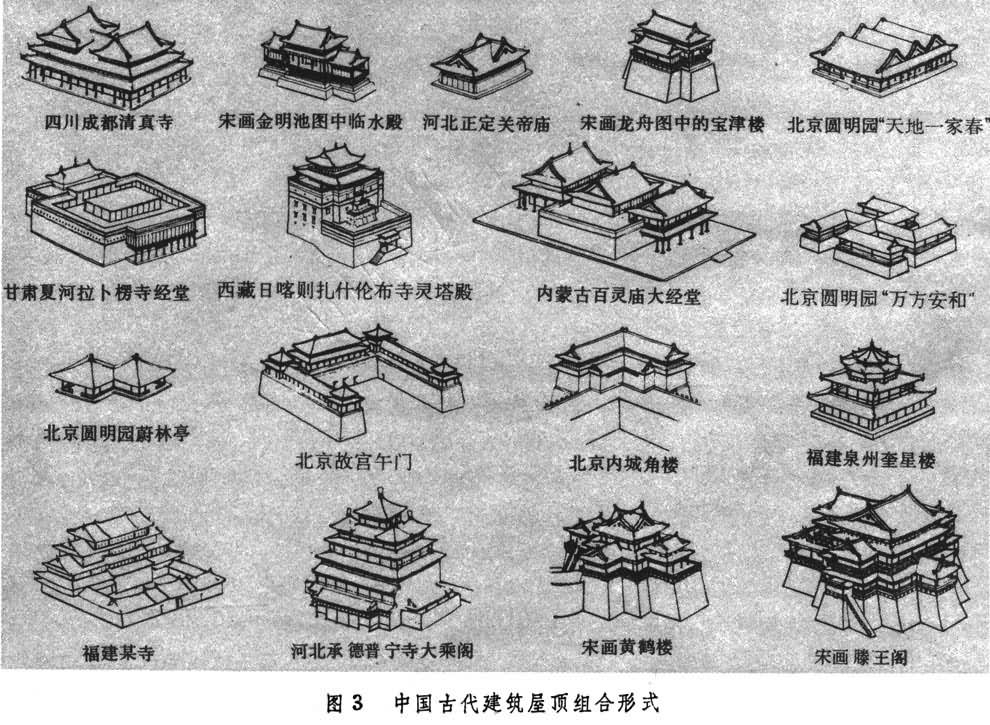

单体建筑的平面通常都是长方形,只是在有特殊用途的情况下,才采取方形、八角形、圆形等;而园林中观赏用的建筑,则可以采取扇形、卐字形、套环形等平面。屋顶有庑殿、歇山、盝顶、悬山、硬山、攒尖等形式,每种形式又有单檐、重檐之分(图2),进而又可组合成更多的形式(图3)。各种屋顶各有与之相适应的结构形式。各种单体建筑的各部分乃至用料、构件尺寸、彩画都是标准化、定型化的,在应用上,要遵照礼制的规定。

宋《营造法式》中对各种单体建筑作了概括的原则的记述。清工部《工程做法》对官式建筑列举了27种范例,对应用上的等级差别、做工用料都作出具体规定。这种定型化的建筑方法对汇集工匠经验、加快施工进度、节省建筑成本固然有显著作用,但后继者“遵制法祖”,则妨碍了建筑的创新。

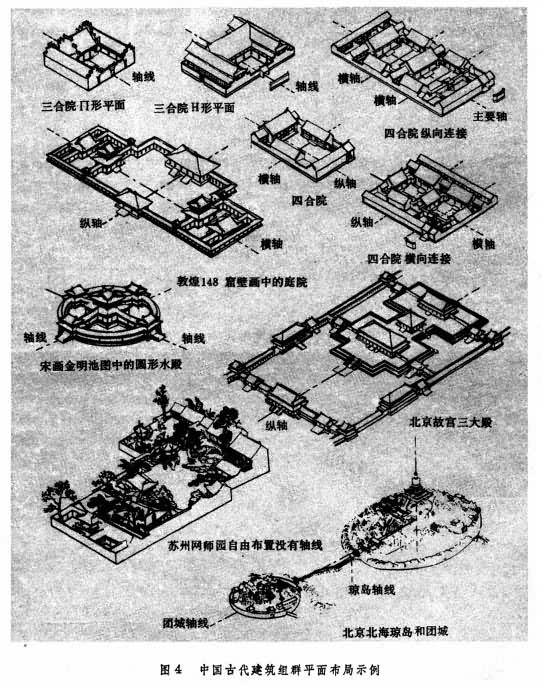

重视建筑组群平面布局 中国古代建筑组群的布局原则是内向含蓄的,多层次的,力求均衡对称。一组建筑中的主要建筑物通常是主要人物的主要活动场所,这一点可以从形体、装饰、配属建筑等看出来。由于建筑群是内向的,除特定的建筑物如城市中的城楼、钟鼓楼等外,单体建筑很少是露出全部轮廓,使人从远处就可以看到它的形象。因此,中国建筑的完整形象必须从组群院落整体去认识。每一个建筑组群至少有一个庭院,大的建筑组群可由几个或几十个庭院组成,组合多样,层次丰富,也就弥补了单体建筑定型化的不足(图4)。

建筑组群的一般平面布局取左右对称的原则,房屋在四周,中心为庭院。大规模建筑组群平面布局更加注重中轴线的建立,组合形式均根据中轴线发展。甚至城市规划也依此原则,以全城气势最宏伟、规模最巨大的建筑组群作为全城中轴线上的主体。唯有园林的平面布局,采用自由变化的原则。

灵活安排空间布局 中国建筑的室内间隔可以用各种槅扇、门、罩、屏等便于安装、拆卸的活动构筑物(见小木作),能任意划分,随时改变,使室内空间既能够满足屋主自己的生活习惯,又能够在特殊情况下(例如在需举行盛大宴会时)迅速改变空间划分。建筑组群的室外空间──庭院,是与室内空间相互为用的统一体,又是为建筑创造小自然环境准备条件。庭院可以栽培树木花卉,可以叠山辟池,可以搭盖凉棚花架等等;有的还建有走廊,作为室内和室外空间的过渡,以增添生活情趣。

运用色彩装饰手段 木结构建筑的梁柱框架,需要在木材表面施加油漆等防腐措施,由此发展成中国特有的建筑油饰、彩画(见彩画作)。至迟在西周已开始应用彩色来装饰建筑物,后世发展用青、绿、朱等矿物颜料绘成色彩绚丽的图案,增加建筑物的美感。以木材构成的装修构件,加上一点着色的浮雕装饰的平棊贴花和用木条拼镶成各种菱花格子,便是实用兼装饰的杰作。北魏开始使用琉璃瓦,至明清时期琉璃制品的产量、品种大增,出现了更多的五彩缤纷的琉璃屋顶、牌坊、照壁等,使中国建筑灿烂多彩,晶莹辉煌。

中国古代建筑的典籍

中国古代在总结建筑实践经验的基础上,留下不少典籍,起了进一步指导实践的作用。例如《春秋左氏传》中关于筑城的记载:“计丈数,揣高卑,度厚薄,仞沟洫,物土方,议远迩,量事期,计徒庸,虑财用,书餱粮,以令役于诸侯。”不足四十字,把从设计到挖运土方,估计工期,征调人力,准备财用粮食等,都有条理有次序地考虑到了,是筑城工程管理的经验总结,水平很高。但这类记叙并不在专门著作中,需要在浩如烟海的古籍中去发掘。

另一种典籍是各个时代政府管理部门编修的“则例”性的“官书”,本是为营建管理人员编的。春秋战国时齐国人编撰的《考工记》,可认为是最早的“则例”。书中的《匠人》篇指出,匠人职司城市规划和宫室、宗庙、道路、沟洫等工程,并且记载了有关制度,也有各种尺度比例的规定。这使后人能粗略得知周代末叶以来的部分建筑技术制度。由于古籍文字较为艰深,许多具体内容又缺乏实例佐证,现在还不能全部理解。

秦汉至唐代没有“则例”之类的官书留传下来,不知是散佚,还是当时确无则例。唐代柳宗元曾写过一篇《梓人传》,最末一句是:“梓人,盖古之审曲面势者,今谓之都料匠云。”古代营造技术以木工为主,都料匠应是从木工中分离出来的专业,职责是主持全部工程的设计,制定大木作“杖杆”,指挥、分配、调整各工种的工作,职责已经类似近代建筑师,由此可间接推断唐代的建筑技术当有高度的理论水平。

北宋末期指定在将作监任职多年、建筑经验丰富的李诫编修《营造法式》,这是继《考工记》之后,流传至今的第二部建筑专著。它虽然是一部则例性质的专书,但包含了很深的建筑学内容,成为研究中国古代建筑史的重要典籍。从书中的图样和记述,后人才知道殿堂和厅堂是两种结构形式的名称;通过用现存实例相对照,才辨别出佛光寺大殿、独乐寺观音阁与奉国寺大殿、宝坻广济寺三大士殿是分属两类不同的结构形式,理解了当时的建筑是按结构分类的。此外还有各种局部、各个构件的形式、尺寸、比例等的详细记述。所以,《营造法式》是现今研究唐宋时期建筑的主要典籍。

元明两代没有留下建筑方面的官书。元代有木工技艺专著《梓人遗制》,惜已佚。明代万历年间出现了一部《鲁班经》,似为匠师自编的秘本,流传于木工、匠师间,是一本简要的房屋建筑技术手册,其中还包括各种日用家具的制作制度。这本书直至20世纪初,各地曾以各种形式增改刊印,对各地民间建筑(尤其在南方各省)影响深广。

清代前期编修了清工部《工程做法》74卷。这是一部典型的“则例”,其主要内容是详细开列出27种建筑物所用的每个木构件的尺寸。人们目前从这些尺寸清单中,看出斗栱的尺寸比宋制减小很多,宋代的材份制已不实用,而梁枋等受力构件截面的高宽比,已由唐宋时期的2:1或3:2改变成10:8。清工部《工程做法》和宋《营造法式》被认为是研究中国建筑的两部课本。

参考书目

刘敦桢主编:《中国古代建筑史》,中国建筑工业出版社,北京,1984。