《大清一统志》(卷名:中国历史)

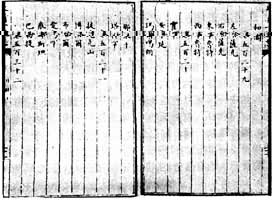

清代官修地理总志。该书前后共修纂三次。第一次修于康熙二十五年(1686)。初由内阁学士徐乾学主持,不久,徐乾学因罪去职,编纂工作因此停顿。到雍正年间,各省通志大体齐备之后,又恢复了《大清一统志》的编纂工作。乾隆九年(1744),最后成书。其编排次序为:首京师,次直隶、盛京、江苏、安徽、山西、山东、河南、陕西、甘肃、浙江、江西、湖北、湖南、四川、福建、广东、广西、云南、贵州,外藩及朝贡诸国则附录于后。其内容,除京师外,每省均先立统部,冠以图、表,首分野,次建置沿革、形势、职官、户口、田赋、名宦。省以下各府和直隶州,亦是冠以图、表,下分分野、建置沿革、形势、风俗、城池、学校、户口、田赋、山川、古迹、关隘、津梁、堤堰、陵墓、寺观、名宦、人物、流寓、列女、仙释、土产二十一门。自清朝开国之初,历叙至乾隆八年。共三百四十二卷。

第二次修于乾隆二十九年至四十九年。乾隆二十年至二十四年,清廷先后平定了准噶尔和大小和卓之乱,天山南北尽入版图。二十二年至二十八年,左右哈萨克、东西布鲁特、霍华、安集延、拔达克山等部落、国家先后臣服于清。同时,户口日繁,田赋日增,边疆地区的建置,内地府、厅、州、县的分并、改隶,职官的增减、移驻,均与以前有很大的变化。因此,二十九年十一月,乾隆帝接受御史曹学闵的建议,下令重修《大清一统志》。至乾隆四十九年全书告成,共四百二十四卷(合子卷为五百卷)。俗称“乾隆《大清一统志》”。

该书第三次重修是在嘉庆十七年(1812)至道光二十二年(1842)间。从乾隆五十年至嘉庆中,全国情况又有许多新的变化,特别是户口、田赋、课税较前大有增长,地方行政区划和职官等也有不少新的变化。因此,方略馆于嘉庆十六年奏请重修《大清一统志》。嘉庆帝令国史馆进行补纂和修订。编纂工作自十七年四月开始,至道光二十二年十二月完稿,前后共三十二年。重修后,增辑资料至嘉庆二十五年止,故定名为《嘉庆重修一统志》。共五百六十卷。全书沿述于清朝开国之初,乾隆五十年以前的内容悉抄旧志,稍有修改;其增辑部分,主要来源于中央各部、院、寺、监和各省的册籍;同时博采群书,特别是国史、地方志及《天下舆地全图》等,确切参稽,并照体例分类登入。《嘉庆重修一统志》比之前两部《大清一统志》,不仅叙述的时间长,而且内容更加丰富,体例更为完整,考订也更精详。是中国最完善的一部全国性地理总志,为研究中国历史地理的重要参考书。