光球(卷名:天文学)

photosphere

太阳大气最低的一层,即一般用白光所观测到的太阳表面(厚度仅500公里左右)。我们接收到的太阳能量基本上是光球发出的。因此,太阳的光谱实际上就是光球的光谱。

物理状态 虽然整个说来光球是明亮的,但各部分亮度很不均匀。在非扰光球中布满米粒组织,估计总数达到400万颗。在光球的活动区,有太阳黑子、光斑,偶尔还有白光耀斑。它们的亮度、物理状态和结构都相差悬殊。平均的非扰光球上每平方厘米每秒发出的辐射流量为6.3×1010尔格,由此可算出光球的有效温度为5,770K。这一辐射流量是各波段辐射强度(Iγ)的总和。Iγ随波长λ的分布见图1。由此图可以看出,外推到地球大气外的太阳光球辐射随波长的分布与温度为6,000K的黑体辐射相近。光球的温度随高度而不同,从内部向外,温度逐渐降低。在光球与色球交界处,温度降到最低值,只有4,000多度,但以后又逆升,在日冕中竟高达一、二百万度。光球的物质密度约为10-7克/厘米3,气体压力大致等于105达因/厘米2。

化学成分 通过太阳光谱线的证认,可以定性地知道太阳上有哪些化学元素,但还应定量地测出太阳上各种元素的含量。定量研究的经典方法是生长曲线法。这条曲线表示某一元素的谱线的等值宽度Wλ与产生该谱线起始跃迁能态的原子数ni之间的关系。在已知生长曲线的情况下,只须由观测的谱线轮廓求出Wλ,便可得到ni。由同一元素的若干条谱线求得一系列的ni(i=1,2,3,……),就可得出该元素的原子总数。对一系列元素进行这样的工作,便可测定太阳的化学成分。还有一种新的方法是光谱综合法。它的主要内容是采用包括化学含量在内的一系列物理参数,计算一定波长范围内所有谱线的轮廓,并与观测进行对比,如果不尽符合,就调整化学含量或其他参数,直到比较符合为止。

化学成分 通过太阳光谱线的证认,可以定性地知道太阳上有哪些化学元素,但还应定量地测出太阳上各种元素的含量。定量研究的经典方法是生长曲线法。这条曲线表示某一元素的谱线的等值宽度Wλ与产生该谱线起始跃迁能态的原子数ni之间的关系。在已知生长曲线的情况下,只须由观测的谱线轮廓求出Wλ,便可得到ni。由同一元素的若干条谱线求得一系列的ni(i=1,2,3,……),就可得出该元素的原子总数。对一系列元素进行这样的工作,便可测定太阳的化学成分。还有一种新的方法是光谱综合法。它的主要内容是采用包括化学含量在内的一系列物理参数,计算一定波长范围内所有谱线的轮廓,并与观测进行对比,如果不尽符合,就调整化学含量或其他参数,直到比较符合为止。表1列出光球中各种元素的相对含量A的常用对数。表中没有列出氦的含量,因为光球光谱中没有氦线。但通过色球和日珥的光谱研究得出氦与氢的含量比为A(He):A(H)=6.3×10-2。太阳大气各层由于经常处于运动状态,化学成分应当基本一致。因此,这个数字也可代表光球的氦含量。

结构模型 光球各处的温度、压力、密度等物理参数都不相等,因而呈现出一定的结构。因为实际情况十分复杂,我们只能在一系列简化假设下建立光球的结构模型。常用的假设是:①光球为平行平面层,即在同一水平层次,各种物理参数都有相同数值。换句话说,每个参数都只是高度的函数。②光球处于流体静力学平衡状态,即没有大规模的物质流动。③米粒组织、黑子、光斑等不均匀结构可以一概忽略不计。④存在局部热动平衡,因此常用的物理定律(普朗克定律、玻耳兹曼分布、萨哈公式等)都可以应用。⑤不考虑磁场的影响。

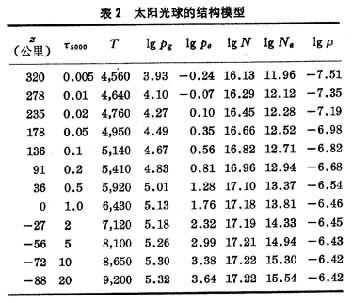

结构模型 光球各处的温度、压力、密度等物理参数都不相等,因而呈现出一定的结构。因为实际情况十分复杂,我们只能在一系列简化假设下建立光球的结构模型。常用的假设是:①光球为平行平面层,即在同一水平层次,各种物理参数都有相同数值。换句话说,每个参数都只是高度的函数。②光球处于流体静力学平衡状态,即没有大规模的物质流动。③米粒组织、黑子、光斑等不均匀结构可以一概忽略不计。④存在局部热动平衡,因此常用的物理定律(普朗克定律、玻耳兹曼分布、萨哈公式等)都可以应用。⑤不考虑磁场的影响。经过长期的研究,天文工作者已建立了不少光球结构的模型。例如,表2就是其中的一种,它列出温度T、气体压力Pg、电子压力Pe、粒子数密度N、电子数密度Ne、物质密度ρ 等参数随连续光谱在5000埃处光学深度τ5000和几何深度z的分布。

临边昏暗 如不考虑活动区和米粒组织,容易看出光球上各部分的亮度是不同的:日面中心区最亮,愈靠边缘愈暗。这种现象称为临边昏暗。通过对临边昏暗现象的观测,可以推导出光球的温度分布。对日面上某一点(它的法线与观测者视线方向的夹角为θ)来说,出射辐射的强度由辐射转移方程的形式解给出(见辐射转移理论),即:

临边昏暗 如不考虑活动区和米粒组织,容易看出光球上各部分的亮度是不同的:日面中心区最亮,愈靠边缘愈暗。这种现象称为临边昏暗。通过对临边昏暗现象的观测,可以推导出光球的温度分布。对日面上某一点(它的法线与观测者视线方向的夹角为θ)来说,出射辐射的强度由辐射转移方程的形式解给出(见辐射转移理论),即:Iv(θ,0)=徳悂Sve-tvsecθsecθdtv。 (1)

假定源函数Sv随深度的分布由下式给出:

Sv=av+bvtv, (2)

将式(2)代入式(1),容易求得:

Iv(θ,0)=av+bvcosθ。 (3)

由一定频率v (或相应的波长λ)处的临边昏暗观测定出系数av和bv,并把它们代入式(2),便得到源函数随深度的分布。进一步说,源函数主要是温度的函数。例如在局部热动平衡的假设条件下,源函数为普朗克函数,即:

, (4)

, (4)式中h为普朗克常数,k为玻耳兹曼常数。把(2)、(4)两式合并起来,便可求得温度随深度的分布。

连续光谱 就可见光以及一部分紫外和红外波段来说,太阳光谱基本上是光球的光谱。它是一条明亮的连续光谱,上面迭加着大量的吸收线(也叫作夫琅和费线)。连续光谱和吸收线都在光球中形成,但是一些强线(例如氢的Hα和钙的H、K)的中心部分是在色球中形成的。这是因为那里的吸收系数很大,光球辐射不能直接射出。至于1700埃以下的紫外、远紫外和X射线以及远红外区和射电波段的辐射,则是由色球和日冕产生的。

太阳连续光谱主要是由负氢离子产生的。在自由电子被氢原子吸附时,释放出多余的能量,这种能量的释放是连续的,因此产生连续光谱。连续光谱的能量在光球中主要靠辐射过程传播。这种过程可用下列辐射转移方程表述:

(5)

(5)这里dtv=kvρdz,而kv为连续吸收系数。这个方程的形式解就是(1)式。利用该式,在源函数已知的情况下,采用一定的大气模型,便可计算理论的连续光谱强度及其随波长的分布。反过来,用观测到的连续光谱资料,也可以推算光球模型。这是光球连续光谱观测的一个重要用途。

夫琅和费线 太阳光谱中的夫琅和费线非常多,在2935埃到 13495埃范围内共有26,000多条。它们是各种元素的原子的吸收或散射引起的。吸收线含有太阳大气(主要是光球)的温度、密度、压力、化学成分、磁场、速度场等等信息。吸收线都是原子在吸收光球辐射后由下能态i向上能态j 跃迁产生的。谱线频率为

Ej和Ei分别为上、下能态的激发电位。原子向上跃迁后,立即就跳下来,并释放出能量。再发射的机制有两种,即真吸收和散射。真吸收意味着原子在吸收光量子后,按普朗克函数再发射。吸收的辐射属于一定频率,而再发射的则包括广阔的波段,因此原频率的辐射减弱了。至于散射,虽然频率基本不变,但辐射从一个方向分散到四面八方,因此原方向的辐射减弱了。在这两种情况下都形成吸收线。

Ej和Ei分别为上、下能态的激发电位。原子向上跃迁后,立即就跳下来,并释放出能量。再发射的机制有两种,即真吸收和散射。真吸收意味着原子在吸收光量子后,按普朗克函数再发射。吸收的辐射属于一定频率,而再发射的则包括广阔的波段,因此原频率的辐射减弱了。至于散射,虽然频率基本不变,但辐射从一个方向分散到四面八方,因此原方向的辐射减弱了。在这两种情况下都形成吸收线。谱线本应是无限窄的,但某些物理因素会使它们具有一定的宽度和轮廓。常见的致宽机制为自然阻尼(能态不是无限窄,而有一定宽度)、碰撞阻尼(碰撞使原子在能态上停留的时间缩短了)、多普勒效应(微观运动引起谱线位移)、湍流(宏观运动引起谱线位移)和斯塔克效应(电场对能态的作用)。各种致宽机制给出不同的谱线轮廓(见谱线的形成和致宽)。

在光球模型、辐射的再发射机制和谱线致宽机制都已知的情况下,可计算出理论的谱线轮廓。反过来,利用观测到的谱线轮廓,可以推导光球模型或有关谱线的某些数据。实际上,我们现有的关于光球的知识,很大一部分是从吸收线的研究得出的。

参考书目

E.G.Gibson,The Quiet Sun,NASA,Washington,1973.