朝鲜(卷名:世界地理)

Korea/Choson

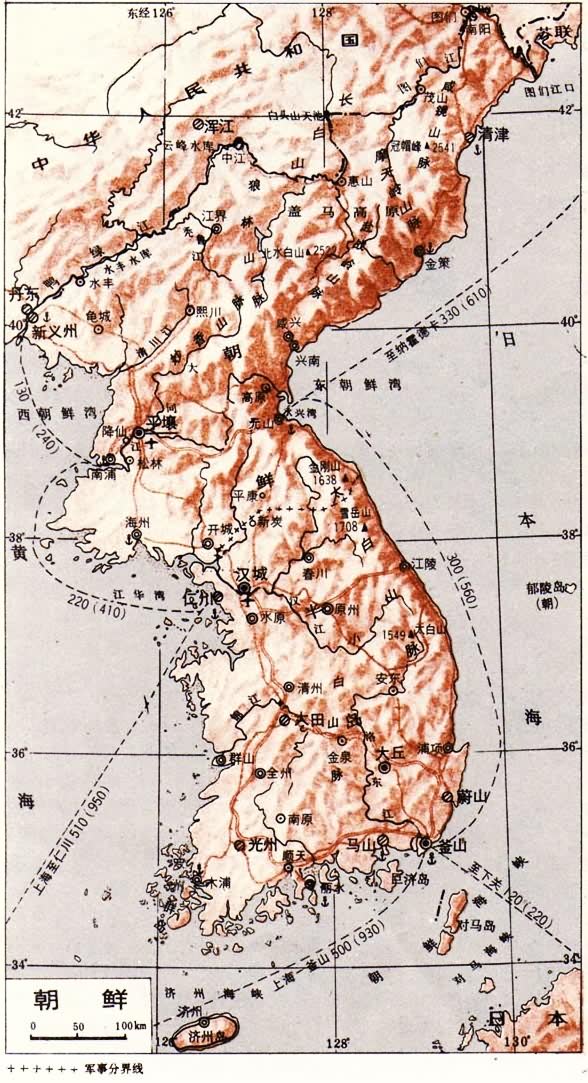

亚洲东北部国家。位于向南突出的朝鲜半岛上。东滨日本海(朝鲜称东海),西临黄海(朝鲜称西海),北以鸭绿江、图们江与中国辽宁省、吉林省为邻,共同国境线长1359.5公里。东北与苏联远东区接壤,共同国境线长16.5公里。东南隔朝鲜海峡与日本相望。包括附近4000多个大小岛屿,面积222209平方公里(包括韩国98992平方公里),其中半岛面积占97%。人口约6020.8万(包括韩国4125万人,1984)。首都平壤。

领土狭长,南北长840公里(约2100朝鲜里),东西宽360公里(约900朝鲜里)。三面环海,背依大陆,地处日本群岛与亚洲大陆之间的“桥梁”地带。行政区划分为道(直辖市)、市(区)、郡、里(邑、洞、工人区)。民主朝鲜有9个道和4个直辖市(平壤、清津、南浦、开城)。韩国划分为道、 市、郡、面、洞。有9个道和4个直辖市(汉城、釜山、仁川、大邱)。

自然条件 地形 山地广布,平原少,山地占总面积75%。山地久经侵蚀,呈老年期地貌特征,多低山丘陵。平均海拔440米,96%的国土在1500米以下。北部和东部地势高亢,向西部和南部渐次降低。全境可分为3个地形区:①北部高山、高原区。从中、朝界山长白山向南,主要为盖马高原,由结晶片岩和片麻岩组成,海拔约1000~1500米,耸立在北部边境的将军峰海拔2749米,是朝鲜第-高峰。盖马高原东、南、西 3面为摩天岭、赴战岭、狼林山脉所环绕,称为朝鲜的“屋顶”。东侧有东北一西南向的咸镜山脉和白茂高原;西侧有狄逾岭和妙香山脉,呈东北-西南向。妙香山岩溶地貌发达,有龙窟和万年大窟,已发展为旅游胜地。②中东部山地丘陵区(妙香山以南)。从元山直抵釜山,纵贯东海岸的太白山脉是半岛南部地形的脊梁,全长约450公里,海拔约1000米,略呈南北走向,东坡陡峻,西坡平缓。向黄海侧伸出几条平行的山脉:广州、东岭、小白、芦岭等,组成低山丘陵地带,为南部各河的源地,有雪岳山、金刚山、五台山、太白山等山峰。坐落在太白山脉北端的金刚山海拔1638米,是朝鲜第一名山,花岗岩构造,垂直节理,奇峰峭壁,清泉飞瀑,林木参天,为游览区和疗养地(见彩图)。高大山脉对东西交通有阻碍,但通过山间沟谷有公路和铁路相联。高原与山地间的众多盆地已发展成地方经济中心。③西、南海岸丘陵低地区。海拔多在500米以下,黄海沿岸大小平原连片,较大者有平壤、载宁、汉江、湖南等平原;南海沿岸有金海和散布在沿海的小平原。这些平原地区开发早,人口密度大,交通便利,都是朝鲜工农业发达地带。

朝鲜半岛海岸线长达 8700公里, 连同岛屿岸线共18019公里。东、 西、南岸各具特点。东海岸山脉与海岸平行,平原狭小。由于断层隆起作用形成上升海岸,海岸平直,多沙丘,少岛屿,缺乏良港,仅在东北部清津、金策、元山可通巨轮,但冬季结冰,春季有浮冰,有碍航行。寒暖流交汇,水产资源丰富。南海岸为典型沉降式海岸,蜿蜒曲折,多港湾和岛屿,有巨济、南海、珍岛和济州岛等。济州岛东西长80公里,南北宽40公里,是朝鲜最大岛屿(火山岛)。天然良港有釜山、马山、丽水等。沿岸水产资源丰富。西海岸与南海岸相似,但倾斜较缓,水浅滩多,宜于晒盐业的发展。海潮落差大,仁川最高可达10米,居世界前列。西北岸冰期较长,影响通航。沿岸较曲折、多良港,主要有南浦、海州、仁川和群山等。

气候 位于亚洲大陆东岸季风气候区内,具有从海洋性向大陆性气候过渡的特点。温差大,寒暑变化剧烈。冬季严寒干燥,多晴天;夏季炎热,多阴雨天。南部与北部、东岸与西岸、平原与山地气候差异显著。北部为大陆性较强的温带季风气候。年平均气温8~12℃,山区1月-21℃,惠山、江界都有-40℃的记录,中江镇最低达-43.6℃,是朝鲜最冷的地方。中部年平均气温10~12℃。南部受海洋影响明显,为亚热带季风气候,温暖期长,沿海终年不冻,年平均气温在12℃以上,1月也在0℃以上。由于受地形和海流的影响,东岸冬季气温高于西岸,而夏季又比西岸凉爽。年总日照时数为2280~2680小时,有利于粮食作物结实。降水丰富,年降水量1000毫米左右。各地分布不均,南部多于北部,沿海多于内陆,南部沿海高达1500毫米,清川江、汉江流域1000毫米,北部内陆地区多在500毫米左右,65%集中于夏季,雨热同季,有利农作物生长。中部地区两年三熟,南部沿海宜于发展亚热带作物。

水系 河网稠密,河流多源于北部和东部山地,西流注入黄海,形成不对称的水系特点。主要有鸭绿江(中朝、朝苏界河)、清川江、大同江、汉江、锦江(流入黄海)。图们江(中朝界河)和洛东江流入日本海。河流一般流程较短,上游湍急,多瀑布,水力资源丰富,总蕴藏量为1000万千瓦,80%集中在北部,以鸭绿江和图们江最为丰富。各河上游建有大中型水电站多座。下游泥沙淤积,航行受一定影响。河流对农业灌溉、工业和城市用水方便,惟水量季节变化大,易泛滥。

矿藏 矿产资源种类多而丰富, 共有 300多种矿藏,其中钨、钼、镁、石墨、金、重晶石、云母和莹石藏量和产量在世界上都占有一定地位,被称为朝鲜的八大矿藏;铁、煤、铅、锌的藏量也较丰富。

居民和发展简史 单一的朝鲜族国家,居民1/3分布在北半部。朝鲜语为国语。全国人口密度平均每平方公里271人。南部高于北部,沿海多于内陆,西海岸和南海岸的平原地区集中全国人口的2/3以上。

朝鲜是文明古国,自古以来与中国经济、文化往来即十分密切。 公元7世纪后半期新罗王国统一半岛大部;10世纪初高丽王国(前称高句丽)统一整个半岛;14世纪末李氏王朝取代高丽王朝,改称朝鲜。1910年沦为日本殖民地,片面发展水稻生产和采矿工业,成为日本的粮食、工业原料的供给地和工业品的销售市场。第二次世界大战期间发展起为战争服务的钢铁、有色金属、化工等有关的军需工业,经济被纳入日本对外侵略扩张的轨道。为摆脱殖民统治,朝鲜人民开展抗日游击战争,1945年8月北部获得解放。 1948年9月9日建立朝鲜民主主义人民共和国。大体北纬38°线以南在美军占领下,1948年8月成立“大韩民国”。1950年美国发动侵朝战争,中、朝人民并肩战斗,迫使美国于1953年7月27日在板门店签订停战协定。朝鲜民主主义人民共和国现正为国家的自主和平统一而斗争。

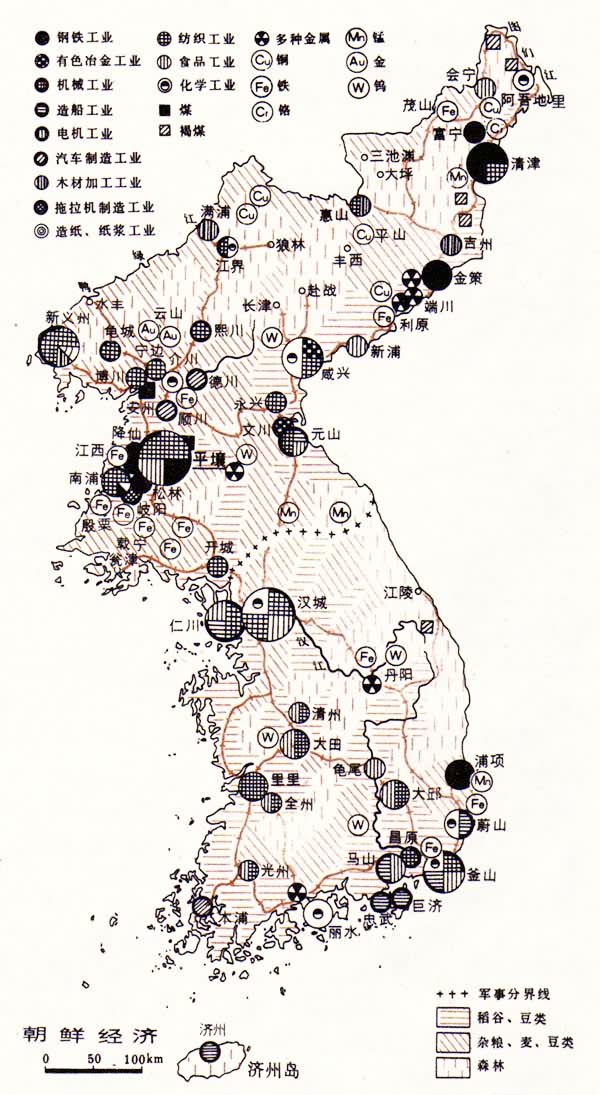

经济地理 长期的殖民统治严重阻碍经济正常发展。朝鲜民主主义人民共和国建立初期又遭侵略战争严重破坏。停战后,在战争废墟上,经过30年的努力,完成一系列国民经济计划,调整了工业部门结构,经济发展迅速,国民生产总值成倍增长,生产力水平显著提高,建立起重工业、轻工业和粮食基地,能满足共和国国内机械装备的大部分需要,日用消费品和粮食基本自给。

工业 工业生产发展较迅速,1961~1980年平均年增长率为14.5%,1982比1981年又增长16.8%。工业已占工农业总产值的3/4以上。现在轻重工业比重为35:65,形成了以冶金、机械、建材、 纺织为中心的工业体系。工业原料70%可以自给。除原有的工业中心外,在矿产、水力、森林资源丰富的北部,又建立许多新的工业中心。

采矿工业已建立起采煤、铁和有色金属等燃料和原料基地。煤是主要燃料动力来源,蕴藏量近100亿吨,80%集中在北半部,其中70%为无烟煤。年产6000万吨左右,部分可供出口。主要分布在德川、平壤、安州一带。安州是最大的煤产地,煤层厚,易开采,运输方便。90%的褐煤分布在东北部,阿吾地里是褐煤生产中心。在综合利用煤炭的基础上,发展了化肥、化学纤维、合成橡胶和塑料等工业。铁矿石产量增加迅速,现年产1000万吨,集中东北部,茂山是最大铁矿石产地。西海岸的介川、殷栗等矿区正在扩建中。

电力生产过去以水电为主(占96%),70年代以来,利用煤炭新建起大中型火电站。1982年发电量 350亿度,水力与火力各约占一半。水电站分布在鸭绿江的水丰(63万千瓦,中朝共用)、云山(20万千瓦)和长律江、赴战江、秃鲁江各河中上游;大型火电站在平壤(50万千瓦)、北仓(120万千瓦)等地。 燃料动力除石油和焦炭外基本自给。

钢铁工业集中分布在接近铁、煤和有色金属产地。东北沿海地区是最大的钢铁基地,其次为大同江下游地区。由于焦炭需进口,工厂多设在海运方便的港口和河港,这里电力供给充足,技术力量集中,是人口和工业密集的发达地区。

有色金属冶炼是重要的工业部门之一。主要中心有南浦(铜、铅、锌)、海州(铜)、文川(铜、锌)、咸兴(铜、铅、锌、镍、钨)等,在端川还建有炼铝厂。

机械工业已发展成为最大的工业部门,60年代以来产值已占工业产值的 1/3以上。主要有机床、仪表、运输、矿山、纺织、农业机械等部门。平北-慈江地区是新兴最大的机械工业基地,主要中心在新义州、熙川和龟城。大同江下游地区是仪表、电工器材、汽车、拖拉机的产地,主要中心在平壤、德川等。东北沿海地区以海陆运输机械为主,主要中心为清津。

纺织工业是最重要的轻工业部门。1953年以后,在发展棉纺工业的同时,重点发展化学纤维,年产各种布区6亿米以上,其中70%为化纤品。棉纺工业多分布在平壤、新义州、龟城和开城等地,原料不足,尚需进口;丝织多分布在传统的养蚕区。化学纤维厂集中在咸兴、新义州和清津。1948年解放后新建毛纺工业,原料多靠进口,生产中心在新义州。另有惠山亚麻厂。近年针织业有较大发展。

以水产加工为主的食品工业,各地多有发展。

农业 北部山地多,平原少,农业用地占总面积的20%;耕地只占16%(200万公顷),按人口平均只有0.1公顷。1958年实行了农业合作化,建立国营农场,相继完成农业水利化和电气化,机械化和化学化也取得很大进展。70年代以来推行扩大旱田灌溉面积,建设梯田,平整改良土地,治山治水和开垦海涂等整治国土措施。1982年粮食产量950万吨左右,人均产量约500千克。

种植业占农业产值的2/3以上,其中以粮食作物为主。水稻和玉米各约占产量的一半。水稻每公顷平均产量7.2吨,居世界前列,主要分布在西部沿海平原。玉米分布较广泛。经济作物烟草、棉花集中在西部,亚麻和蔬菜多分布在北部和东北部。西部沿海盛产温带水果,以苹果为多。高丽人参与中国人参齐名于世,是传统的出口物资,以开城地区最为集中。养蚕历史悠久,生丝可供出口。

畜牧业发展较快,占农业产值的20%左右。过去以养马为主,现西部平原区以养猪为主。北部山区是饲养肉用牛和羊的基地。大城市附近多饲养乳牛和鸡。

渔业也发达,有渔轮3000艘,年捕获量 200多万吨。主要有明太鱼、比目鱼、黄花鱼等,90%集中在东部,渔港有清津、金策、新浦和元山等。

交通 运输以铁路为主,铁路总长3900公里。主要线路已电气化。担负着货运量的90%和客运量的70%。主要干线:①平壤—新义州线是贯通西海岸重要工农业地带的主要干线。煤、金属、建筑材料源源北去,原木、有色金属矿石不断南运。通过新义州的鸭绿江大桥与中国铁路相连。②元山—罗津线连接东海岸所有重要城市和港口。承担全部货运量的1/3。 ③南浦—高原线是沟通东西海岸的主动脉,货流繁重。东西两条运输大动脉与内陆的主要工业中心都有铁路相通。汽车是山区的主要运输工具,新建了平壤到南浦和元山的高速公路。内河运输鸭绿江居首位。次为清川江、大同江等。海上运输有一定发展。

地区经济差异 ①西部沿岸区。包括平安南、北道、黄海南、北道,面积约4.26万平方公里。本区地势平坦,多平原,沿海一带大小平原连成一片,其间有部分低矮山地和丘陵。耕地面积占本区土地面积的30%,气候条件优越,尤其南部无霜期达282天,降水量900毫米左右。电力充足,有水丰和平壤、北仓等电站,经济发展基础较好,人口稠密,劳动力资源充足,水陆运输方便。本区是最重要的工农业区,工业居共和国首位,产值占工业总产值的66%。农业也很发达,粮食产量占共和国70%以上。形成以机械、冶金、采矿、纺织和食品为主的经济地域综合体。工业多集中在大同江中、下游地区和新义州地区。平壤是最大工业中心,工业产值占共和国工业总产值的1/4左右,是一个拥有燃料动力、机械、纺织和食品等部门的综合性工业城市。平壤西南大同江及其支流沿岸形成一些生产专门化的工业城市,有大安(动力设备)、降仙(钢铁)、松林(钢铁)、南浦(有色金属、冶炼、造船)、江西(钢铁)、德川(汽车)和岐阳(拖拉机)等;其中南浦是平壤外港,重要的外贸港口,新义州是以纺织造纸工业为中心的轻工业基地,清川江流域潜力很大,正在建设中。西部农业集约化程度高,沿海平原有完备的灌溉系统,是粮食、棉花、烟草、蔬菜、人参和养蚕业基地。广梁湾南阳一带晒盐业发达,产量占共和国的70%以上。本区沿岸工业发达,内陆农业为主;北部多粮食作物,南部盛植经济作物。②东部沿岸区。包括咸镜南、北道和江原道(北)。多山地,富煤、铁、水力、木材和水产资源,已建立起冶金、机械、化学等工业,成为主要的重工业基地之一,并就地取材发展了轻工业和食品工业。工业产值约占共和国工业总产值的1/4以上。工业分布在两个地区:东北沿海地区,以钢铁工业为主,次为机械和纺织工业。清津被称为“钢城”,钢产量占共和国总产量25%以上。金策有著名的城津特殊钢厂和富宁炼铁厂,新建有永安、阿吾地里(采煤、化工),吉州(木材加工)、会宁(制糖、矿山机械)等。东朝鲜湾沿海地区,以重工业居优势。咸兴—兴南是重要化学工业基地,以生产化肥、化纤和冶炼有色金属为主。元山是机床、造船工业中心。本区平原面积小,耕地有限,农业发展有一定局限性,只在宜于灌溉的南部河谷地带种植水稻,旱田广泛种植玉米、烟叶,本区北部亚麻、甜菜的播种面积也不断扩大。山地牧养肉用牛和羊,南部山坡产苹果、梨等。并建有养蚕场。肉、菜区内自给,粮食不足。沿海渔业发达。新浦建有大型水产罐头工厂。本区以重工业、化学工业品、水产品支援各地,从北部取得木材、矿石和电力,从西部输入轻工业品、粮食和车床等。③北部内陆区。包括慈江道、两江道,山地占本区面积的90%以上,有色金属矿和林业资源较丰富。是农牧、采矿为主的经济地区。1950年后开始发展工业,建立起一些现代化工厂,目前以机械、纺织、木材加工为主要部门。重要城市有熙川(机械、仪表)、江界(矿山机械)、惠山(造纸、麻织)、满浦(木材加工)等。农业用地不多,秃鲁江河谷地带种植玉米。山区高原牧场发展养牛和养羊业。本区以电力、矿石、木材和肉类支援各地,粮食靠外区供给。

韩国 面积98992平方公里,人口4125万(1984),平均人口密度416人,是朝鲜半岛人口比较稠密的地区。行政中心为汉城。20世纪60年代中期以来城市人口增长较快,已占韩国人口的57.3%(1980)。人口职业构成:第一、第二、第三产业分别占32.8%、26.9%、40.3%(1982)。青少年占其总人口的38.1%,劳动年龄人口(15~59岁)占56.9%,老年人占5%。20世纪60年代开始劳务出口,到80年代初已接近20万人,多为建筑工人,还有少数技术人员,主要去中东、东南亚等地。

自然资源贫乏。但过去韩国的耕地面积和粮食产量都占半岛的2/3,是传统的“谷仓”地带。纺织和食品工业产值也曾分别占87%和65%。第二次世界大战后初期经济处于瘫痪状态。50年代依靠美援和剩余农产品来维持,经济恢复缓慢。60年代以来,逐步走上资本主义工业化的道路。推行“输出立国”、“出口第一”的“外向主导型”的经济路线,靠大量引进外资(日本、美国)和先进技术装备,靠进口原料和本国廉价劳动力,建立起加工出口工业,对外贸易成为经济的重要支柱。1962~1976年的3个经济发展5年计划期间,年平均增长率分别为7.7%、10.5%和11%。1980年经济出现衰退,1983年开始复苏。人均国民生产总值为2090美元(1984)。在国民生产总值中,第一产业从1948年占48%下降为1981年的21%,而第二产业从10%上升为32%,第三产业占47%。

工业以纺织(棉纺、化纤)和食品工业为主,70年代以来重工业发展较快。60年代初重工业只占工业产值的1.5%,80年代初已达41%。 新建钢铁、造船、汽车、石油化工、电子等部门,1982年产钢铁1226.8多万吨,造船374.2万总吨(1983),汽车16万辆,化肥145.6万吨,煤炭2016万吨,水泥1822万吨,发电量356亿度。工业主要分布在两个地区:①以汉城和仁川为中心的京仁工业区(占韩国工业的1/2)。汉城以纺织、服装、印刷、食品等轻工业为主,仁川重工业较发达。②以釜山为中心的东南沿海工业区。釜山是韩国输入原料、出口产品的最大港市,并发展成为拥有化学、造船、纺织等综合性工业城市。70 年代起工业布局明显向东南部移动。新建出口自由贸易区马山(服装、电子)和里里(轻纺),出口工业区龟尾(电子)。在东南临海建有重工业中心浦项(钢铁)、蔚山(造船、石化)、丽水(炼油、石化)、木浦(造船)、昌原(机械)等。近年正扩建京仁工业区,并开发西南沿岸地区(群山、木浦)。

农业人口约占韩国人口的45%,耕地面积220万公顷,占韩国面积的22.2%(水田占56.2%,旱田占43.8%)。以小农分散经营为主,现代化水平较低。粮食自给率为86%,主要农作物为稻米,还有麦、薯、大豆、棉花、麻类等。养蚕业和渔业较发达。汉江、洛东江、锦江下游为重要农业区。

客运以公路为主,货运以铁路为主。公路总长5万多公里;铁路总长5800公里,有京仁、京釜等干线。南部沿海海运联系方便。

对外贸易占国民生产总值的60%左右,20世纪70年代以来,外贸额骤增。主要输出纺织制品(18.2%)、机械(13.1%)、钢铁(8.1%)、船舶(6.6%)、鞋、胶合板等;输入石油(24.5%)、机械(17.3%)、小麦、木材、纺织机、废钢铁等。美国、日本提供进口总值的48%和吸收出口总值的43%(1982)。