希腊美术(卷名:美术)

Greek art

通常指公元前12~前 1世纪希腊本土及其附近岛屿和小亚细亚西部沿海地区的美术。从广义来说,它也包括前1100年以前的爱琴美术,以及在希腊影响下的地中海沿岸广大地区的美术。

居住在当时希腊土地上的人们,包括自前2000年就在迈锡尼一带定居的亚该亚人、来自北方的多里安人、和散居于地中海沿岸和岛屿的爱奥尼亚人等部族,通称为希腊人。起初,来自北方的居民还处于以游牧为生的新石器时代,随着他们向希腊南进,融化了迈锡尼等较为先进的文化,学会了农业生产和制陶、冶铁等技术,加上向外征战和扩张,社会结构逐渐向奴隶制过渡。但是在那里并没有形成统一的、地域广大的国家,却出现了一批以城市为中心的各自为政的小国,即城邦,如雅典、德尔斐、科林斯、 斯巴达等都是当时较为兴盛的城邦。在城邦内部,实行除奴隶以外的自由民(主要是奴隶主)享有的民主政治,社会经济得到适当的发展,人们生活较为安定,在此基础上文化艺术随之蓬勃发展,在哲学、自然科学、史学、文学、戏剧、美术等方面都取得了辉煌的成就。前5~前4世纪,是希腊美术的全盛时期,产生了米隆、菲迪亚斯、波利克里托斯、斯科帕斯、普拉克西特列斯等一大批杰出的艺术家和帕台农神庙、宙斯祭坛(帕加马)这样的艺术宝库。令人惋惜的是希腊艺术品的原作有很大部分已经被战乱和灾变所破坏,或消失在历史变迁的漫长岁月中,现在所能见到的大都是一些残存的极不完整的遗迹和后人所作的摹制品;但从这些遗迹和摹制品中还是可以看到古代希腊艺术的大致面貌和它们所达到的高度水平。2000多年来,希腊美术被尊崇为造型艺术的典范,它的影响久已超出欧洲的范围而遍及世界各地。

建筑 希腊的城邦是注重公众活动的社会,人们都在露天的广场上进行政治和宗教的集会以及商业、体育、娱乐等活动。现存的建筑物遗址主要就是神殿、剧场、竞技场等公共建筑,其中尤以神殿为一个城邦的重要活动中心,它也最能代表那一时期建筑的风貌。

希腊人信奉的是多神教,神殿就是为供奉某一神祇而建的殿堂。典型的神殿是大理石建成的有台座的长方形建筑,东西两面是出入口,上面有扁三角形山墙;中间是供置神像的正厅,前后各有一过厅(有的只有前过厅);殿堂四周是一圈柱廊,构成这圈柱廊的列柱既承负了整个建筑顶部的重量,又是神殿外观的重要部分。希腊神殿的建筑风格庄重典雅,具有和谐、壮丽、崇高的美,成为西方传统建筑的楷模。

神殿列柱的柱身一般都是刻有垂直槽纹的圆柱,上端直径比下端略小,这样避免了柱身圆面的单调,又加强了它的稳定感。柱头的式样是希腊建筑艺术最集中的体现,按其起源和制式的不同,分为多里安式、爱奥尼亚式和科林斯式3种。

多里安式 这是较为古朴庄重的一种柱式,为多里安人所创,盛行于前6~前5世纪。它的柱身比例较为粗短,高度为基部直径的4.5~6倍,中部略微向外鼓出;柱的下端直接置于石台上,不另加基座;柱头是由一扁圆形垫石托着一块厚实的方形石板,再与上面的楣梁相连,整个柱形朴素、稳重、坚固。现存的希腊神殿遗址多数属于多里安式,较重要的有奥林匹亚的宙斯神殿、科林斯的阿波罗神殿、埃伊纳的雅典娜神殿和意大利南部帕埃斯图姆希腊移民所建的波塞冬神殿等。最著名的雅典帕台农神庙也属于多里安式体系。

爱奥尼亚式 它来源于小亚细亚沿海和附近岛屿,盛行于古典时期(前5~前4世纪)。它的柱身比多里安式来得修长(高度为底部直径的8~10倍),垂直线纹更为精细,中部鼓出不大明显,下端与上端的直径也较为接近,柱的底部加上了经过细致雕饰的圆形基座。爱奥尼亚柱式的最大特点是在柱头上加了涡卷形装饰,这种装饰似由某种植物的卷叶变化而来,它以两个对称的螺旋形为主体,中间柱体上还刻有更为细密的箭簇形草叶和贝形装饰图案。整个柱式优美、轻灵、典雅,有别于多里安式的雄浑、坚实。当时的建筑师似乎倾向于把这种柱式用于较为小型的建筑物。现存的爱奥尼亚式建筑有雅典卫城的厄瑞克透斯和尼凯殿以及小亚细亚以弗所的阿耳忒弥斯殿等。

科林斯式 这是出现较晚的柱式,流行于希腊化时期,因最初为科林斯人所创而得名。这种柱式是从爱奥尼亚式加以变化而成,柱身与基座大致与爱奥尼亚式相仿,所不同的是柱头的一对旋涡形纹没有了,代之以繁密重叠的卷叶形装饰,较之爱奥尼亚式柱头更显得精致华丽。科林斯柱式最初用于建筑的内部,到希腊化后期和罗马时期才更多地用于大型建筑。

希腊公共建筑除神殿之外,露天剧场也占有重要地位。这种剧场通常建于环形山坡之间,舞台是在中间的底部,半圆形散开的座席顺着山坡斜向上边。剧场的布局是经过精心设计的,使得观众在视觉和音响上都达到尽可能完美的效果。著名的遗迹有埃皮达鲁斯圆形剧场和奥林匹亚竞技场等。

雕塑 雕刻是希腊美术中最重要的部分,它集中地体现了希腊人对美的理想、非凡的艺术才华和对人体的精深研究。许多最优秀的雕刻作品因气势宏伟、形象完美和风格洗练而罕与伦比;千百年来无数雕刻家、画家、工艺家都曾受到它的启示和影响;它所独具的内在生命力和艺术魅力,至今仍放射着灿烂的光辉。

希腊雕刻的整个发展时期长达1000年左右,主要可划分为古风时期、古典时期和希腊化时期 3个阶段。有的史家把公元前8世纪以前的早期称为荷马时期,另把古典时期分为盛期和晚期。这里大致按 3个主要阶段分述如下。

古风时期 前12世纪爱琴文化(克里特-迈锡尼文化)衰落以后,从北方侵入的部族占据了希腊土地。这些部族在经济、文化上都处于远为落后的阶段,因此在一个较长时期中没有形成新的文化的全面繁荣。从前11~前8世纪,即所谓荷马时期,流传下来的最重要文艺作品是被称为荷马史诗的《伊利亚特》和《奥德赛》,以及很多神话传说。这些流传于民间的诗歌和口头文学孕育了后来繁荣时期的希腊文学和艺术,并为后人所广泛传诵。这一时期的美术还处在来自各方面的影响下酝酿探索的阶段,在雕刻艺术方面留下的实物不多。有几件前8世纪前后的小型雕塑,如伯罗奔尼撒出土的青铜马和维奥蒂亚出土的赤陶农夫与马等。这些作品造型古拙,具有较浓厚的原始意味,可略见此时期风格之一斑。

作为古风时期雕刻,通常是从前7世纪开始。这时的人像雕刻大都是直立的形象,男像称为库罗斯,女像称为科雷。如现藏巴黎卢佛尔博物馆的一件《科雷》(约前650),双足并拢正面站立,左手下垂,右手放在胸前,头部两边垂下厚重对称的发辫;上身裸露,下着长裙,腰间系有宽大的束带,整个造型带有埃及雕像的明显影响。属于同一类型的还有提腊岛的阿耳忒弥斯,大致与上述女像相仿,但不强调体形的曲线,而比例则更为匀称。男雕像都是裸体,它们是作为坚强的战士或英雄的形象而塑造的。如现藏纽约大都会美术馆的《库罗斯》(约前600),有宽阔的双肩和肌肉发达的四肢,头部昂然挺直,双腿不是呆板地并立,而是前后分开,如起步向前。雕像的作者已能巧妙地处理人体的重心,在形象姿态上有较为生动的活力;但总的来说,都未打破僵直的形态,造型手法也较生硬。

到前6世纪,雕刻的艺术技巧有了明显的进步,在人体和动态的表现上都更为自由而富有生气。如萨摩斯岛的《赫拉》(约前550),此像原为一人形立柱,头部和左手已毁,身体仍是直立的姿势,但流畅的波状衣纹已能很好地表现出婀娜的女性体态,下垂的左手也较为松弛自然。又如雅典卫城博物馆的一座女像(约前530),除左前臂和足部损坏,其余均完好,此像体形优美匀称,发辫已不是呆板地下垂,而是自然地散落在双肩和胸侧,面部带有含蓄的微笑,整个雕像有亲切典雅的风度,已具有古典时期雕像的某些特质。在男雕像方面,雅典国家博物馆的《克罗伊索像》(约前525)是较为典型的一例,这是一个战死疆场的青年战士雕像,虽然与其他库罗斯相同,也取直立姿势,但全身造型更为正确,肌肉已不是僵硬的块状,而是饱满结实有真实感的肌肤,使人感到是一个有血有肉、充满生命力的形象。

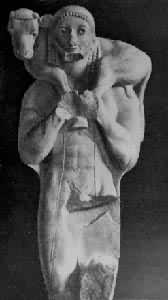

除了单个直立的雕像之外,还出现了具有更多动态或某种情节的雕刻作品。如《荷犊男子》(约前570)表现一个青年背着一头牛犊奉献给雅典娜神。雕像的手部和双腿已毁,头部、躯体和牛犊都还完好。男子体形壮实,面露微笑,穿一件紧贴着身的长外衣,双肩和臂强健有力,肩上的牛犊刻画颇生动,它顺从地围着男人的颈部,雕像姿态从容自然。年代稍晚的一件称为兰宾的雕像(前500年前),是一座青年男子的骑马像,头部完好,面庞和细密的发卷雕刻十分精致,清秀的脸上露出一种特有的微笑,这种笑在那一时期的许多雕像中都出现,有“古风式笑容”之称;公元前500年以后,这种笑容就逐渐消失了。

建筑雕刻在古风时期的后期有所发展。神殿建筑东西两面上方的扁三角形山墙,上边通常有一组以宣扬神威为主题的雕塑(高浮雕或圆雕),这种设计似与迈锡尼的狮门有某种联系。现存较早的这种雕刻是科孚岛的阿耳忒弥斯神殿西山墙的高浮雕,神殿约建于前600年,山墙雕刻已残缺,现存部分中间是一个模样夸张古怪的女人正跃步向前,腰间有两条蛇扭缠在一起,她被认为是希腊神话中3个戈耳工女怪之一的墨杜萨,在她两边各有一只庞大的狮形兽。至于为什么把墨杜萨形象刻在山墙中央,有的认为是驱邪(墨杜萨能将对方变成石头),是否另有某种特定的涵意还有待研究考证。从这组雕刻可以看到扇形山墙的形制大致在前6世纪末5世纪初形成,由此向更高的水平发展。建筑雕刻的另一重要形式是壁带浮雕,这种壁带的位置一般是装在神殿周围柱廊内墙的上边,也有是在外墙上的。属于古风时期的壁带浮雕较有代表性的为德尔斐的锡夫诺斯宝库壁带,这是装在外面山墙下边连向两侧的一条浮雕带,约作于公元前6世纪晚期。内容表现希腊诸神与巨人的战斗,它在艺术技巧上的特色是打破浮雕单一平面的局限,通过不同的高度和层次表现纵深的空间,使浮雕的表现力更为丰富,人物、狮子、战车的刻画都相当真实,堪为古典时期壁带浮雕之先驱。

古风时期最后的重要作品是埃伊纳神殿雕刻。这一神殿建于前490年前后,正处于古风时期向古典时期过渡的期间,有的史著把它列入古典时期,但就其制作年代和风格来看,仍可归入古风时期。

埃伊纳位于靠近雅典的海湾中,岛上的神殿是为祀奉雅典娜女神而建,殿的东西面山墙上各有一组雕刻,大部已毁。现存慕尼黑的赫拉克勒斯和受伤的战士等是属于东面山墙的雕像。这些作品已达到较高的写实水平,如受伤的战士体形比例和肌肉的刻画准确而简练,扭曲的躯体、双臂和腿的动态都能充分地表现伤重倒下的痛苦状态。在手法上仍可见到古风时期的某些特点,如战士脸上还保留着那种古风式笑容,人体细节的刻画仍较古拙等。整个来看,确为古风时期向古典时期过渡的典型作品。

古典时期 前 490年希腊统帅米太亚德率军在马拉松大败波斯军队;前480年雅典执政官地米斯托克利又指挥希腊联军在萨拉米斯海战中彻底打败波斯舰队,取得了旷日持久的希波战争的决定性胜利。雅典在各城邦中确立了领导地位,科学、文化随之进入空前繁荣的时期。从前 490年起开始了希腊艺术的古典时期。具有强健的体魄、昂扬的精神和典雅优美的造型,是古典时期雕刻的共同特色,这是希腊各城邦在战胜外族的入侵和建设自己强盛国家的年代中,人们对英雄人物的理想的体现;同时也形成了与此相应的美的规范。

古典时期较早的一件重要作品,是德尔斐的驭者铜像。这是一组已散失的群像中的一个,约作于前470年左右。驭者像高约1.8米,取直立姿势,似站在一辆战车上;右手伸出拉着缰绳,左臂已残缺;双脚并立,但重心放在右足上,使全身姿态较为自然;虽然直立的姿势与古风时期的雕像相似,但克服了那一时期的刻板呆滞,面部那种勉强不自然的笑容也消失了。

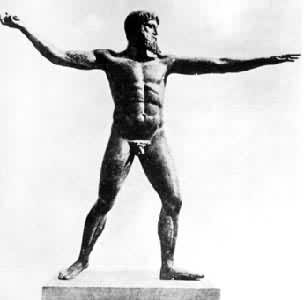

另一件著名的铜像是优卑亚附近海中发现的海神波塞冬铜像(一说是宙斯像),此像制作年代略晚于驭者像,约前460~前450年。铜像为一壮年男子,高约2米,裸身,动作开张,肌肉强劲,饱含旺盛的精力,并有一种先声夺人的英雄式气势。利卡拉布里亚的里亚切附近海底,发现两座古希腊铜像,被认为是属于公元前5世纪上半期的作品,年代与驭者铜像和波塞冬铜像相近,据推测是当时由希腊运往意大利时落入海中的。两座铜像都是有胡子的裸体壮年男子,从其伟岸身躯和堂堂威仪看来,似非一般的武士或竞技者,而像是两个军事指挥者或英雄人物的铸像。如此完整无损的古希腊铜像真迹重新与世人见面,轰动了世界艺术界,被视为20世纪西方最重要的考古发现之一。

《卢多维奇宝座》是古典时期较早的一件浮雕名作,因曾藏于罗马卢多维奇别墅而得名,约作于前460年前后,包括正面(宝座的背面)和左右两侧 3个部分。正面浮雕是美神阿佛洛狄忒从海中诞生,左右两个山泽女神正将她轻轻扶起,整个浮雕构成丰富而和谐的线条韵律。宝座两边的浮雕左侧是一个身上披着斗篷的妇女正在焚香献祭,右侧是一个坐着吹牧笛的裸体少女。这座浮雕显然已摆脱了古风时期那种生硬呆板的公式,而充满轻松生动的情趣,吹来了清新和悦的气息。

奥林匹亚宙斯神殿的雕刻是古典时期前期建筑装饰雕刻的重要范例。这座神殿建于前460年前后,东西两面的山墙各有一组雕像,东面一组是表现神话中勇士珀罗普斯和厄利斯王俄诺玛俄斯赛车中施计取胜的故事。构图取大致对称的形式,但已不是古风时期那种僵硬的直立,而是重心放在一条腿上的歇站,成静中有动较为自然的体态。现雕像大部已毁,西面山墙雕刻内容是神话中忒萨利亚的拉皮泰王在他女儿希波达弥亚和皮里托俄斯结婚时邀请马人(人首马身怪物)来参加婚礼。这一组雕刻与东面的一组有很大不同,除了中间的阿波罗(作为拉皮泰人的保护神)姿势为稳定的挺立之外,其他的人和马人都是处于紧张的扭斗之中。这一组雕刻虽也遭受严重损坏,但还留下几个极为珍贵的形象:中间的阿波罗像,头部和身躯还完好。阿波罗头像的庄严坚毅的男性美,为古典时期雕刻中的完美形象的典型。除了山墙上的雕刻之外,檐壁浮雕也是这座神殿的雕刻的重要组成部分,这些浮雕分成12个方形,以表现英雄赫拉克勒斯的功勋为主题,浮雕的构思和形象刻画也达到高度成熟的水平。宙斯神殿雕刻的作者为谁尚无定论,但肯定是出自第一流雕刻大师之手,这些作品已属于古典雕刻最重要的成就之列。

雕刻家米隆是古典时期较早的代表人物,他的主要活动年代是公元前 5世纪中叶。米隆的创作包括神像和各种人物的雕像,并且擅长做动物雕塑,作品均为青铜。他的原作都没有保存下来,只有几件确定为他所作青铜像的摹制品,其中最著名的是《掷铁饼者》。雕像把激烈的动作与高度饱满和谐的精神状态完美地结合在一起,确为表现人体运动的典范之作。米隆的另一著名作品是为雅典卫城所作的《雅典娜与玛息阿》。米隆还有一些作品见于当时的文字记载,但既未留下原作,也缺少可靠的摹制品。尽管如此,他为古典时期前期成就卓著的雕刻匠师是无疑义的。

希腊古典时期雕刻的黄金时代是前 5世纪下半叶。在杰出的雅典政治家伯里克利的赞助之下,整修了雄伟的雅典卫城,建造了堪为希腊古典艺术最高典范的帕台农神庙。卓越的雕刻家如群星灿烂,竞相辉映,而其中最明亮的巨星当推菲迪亚斯。

菲迪亚斯以制作富丽堂皇的雅典娜神像和宙斯神像著称。这些雕像多采用黄金、象牙等贵重材料做成,体形巨大,在当时被奉为最尊贵的神像,留下很多文字记载;但这些原作全已被毁,仅从一些钱币图案和小型摹制品上看到一点大略的模样,显然是与原作有很大距离的。菲迪亚斯毕生最重要的成就是帕台农神庙的雕刻。这一大批圆雕和浮雕虽不可能都是菲迪亚斯亲自制作,但肯定是在他总体构思和指导之下完成的,是菲迪亚斯艺术思想和风格的体现。至于在现存的雕刻中是否有某些出自他本人之手的作品,则还有待研究考证。

帕台农神庙的雕刻,除了早已被毁的菲迪亚斯用黄金象牙所作雅典娜神像之外,主要有3个部分,即东西山墙上的两组雕像、周围柱廊内的装饰壁带连续浮雕和外墙回檐上的方格浮雕。这 3个部分互相协调又各有特色,构成变化丰富而浑然统一的建筑雕刻整体。

东面山墙上的一组雕刻表现雅典娜诞生的故事,神话中的雅典娜是从众神之首宙斯头脑中生出的。根据法国画家J.卡莱于1674年摹绘的图样(该图上中间几个雕刻已损坏)推测,中央部分可能是宙斯、雅典娜和尼凯(胜利女神),左边是神的使者伊里斯宣告雅典娜的诞生;她旁边是两个坐着的女神得墨忒耳(农耕女神)和她的女儿珀耳塞福涅;再过去是酒神狄俄尼索斯(另一说是忒修斯),他背向中心,顺山墙的斜线半卧着;最左端是太阳神阿波罗,驾着双马车从海中奔驰而出。右边靠近中心的是被称为命运三女神(另一说三女神是宙斯之后勒托、狄俄涅和阿佛洛狄忒)的一组坐像;最右端是夜之女神塞勒涅驾车没入海中,象征事件的终结。这组雕刻均稍大于真人,现存较完整的一个形象是狄俄尼索斯,除手足已残外头部和身躯基本完好,他似乎正从睡梦中醒来,强健的躯体蕴藏着无穷的精力。可惜其他雕像头部都已失去,中间尼凯像健美的身段和迎风飘拂的衣纹,极其出色地表现了昂扬飞跃的动态。伊里斯的身体有力地向左斜侧,衣裙舒展飘逸,姿态优美洒脱。命运三女神顺着山墙的斜线自然地倚靠在一起,丰满圆润的肉体透过富有节奏感的衣纹显露出来,具有人体美的无限魅力。

西面山墙的雕刻表现雅典娜和海神波塞冬争做雅典保护神的故事。这组雕刻被破坏得更为严重,仅存的几个雕像都已残缺不全。

在东西山墙下面延向两侧的回檐上,是一圈间隔成方格的高浮雕,原应有92块,现大部已毁,仅存南面的一少部分,内容都是拉皮泰人和马人的争斗,每一方块上有一对互相扭打的形象。这一圈回檐浮雕因受方格的局限,缺少连贯的气势;整个水平也较山墙雕刻和壁带浮雕显为逊色,似多为助手所作。

柱廊内侧的装饰壁带为较浅的浮雕,高1米许,全长约160米,现存较完整的约100余米。内容表现每4年举行1次的向雅典娜献祭的节日游行,整个布局经过精心构思。壁带浮雕是一个包括众多的形象、错综交织的动态的宏大构图,整体看来如一首壮丽的交响乐,节奏鲜明而又和谐统一;每一个形象和细节,如策马行进的武士、昂首驰逐的骏马、从容缓步的少女、端坐谈论的诸神等,其雄健的气势、典雅的风度、优美的体态,无不令人叹为观止。(壁带浮雕很可能是菲迪亚斯亲自构思设计,其中有些部分或许出自他本人之手。)

帕台农神庙的雕刻是希腊艺术的高峰。尽管菲迪亚斯所作的雅典娜神像已不存在,但整个神庙的雕刻无疑就是菲迪亚斯艺术的最辉煌的结晶,它表现了古代希腊人全盛时期时的昂扬焕发的精神,体现了他们对美的理想,因此在古代人们就把帕台农神庙誉为雅典的王冠;实际上,它也是整个希腊艺术的冠冕和艺术史上最伟大的成就之一。

除帕台农神庙之外,雅典卫城上还有一些较小的建筑物,也附有精美的雕刻。如著名的厄瑞克透斯的6个女像柱和卫城入口处尼凯殿围栏上的《系鞋的尼凯》浮雕,这两处雕刻制作时间较晚(公元前420年前后),但其风格与帕台农雕刻为同一体系。

属于菲迪亚斯学派的克雷西拉斯系克里特人,以制作肖像雕刻著称,他为雅典政治家伯里克利做的胸像(现存摹制品),表现了作为军事统帅者的坚毅沉着而又有思想家文雅风度的形象。传为菲迪亚斯门生的雕刻家阿尔卡迈奈斯以更为优美抒情的风格见长,他所作《花园中的阿佛洛狄忒》(现仅存不完整的复制品),从轻柔流畅的衣纹中落出优美匀称的体态,显示了雕刻家对女性美的敏锐感受和卓越的艺术技巧。

与菲迪亚斯同时期而齐名的大雕刻家波利克里托斯,以制作战士和竞技者雕像享有盛誉,著名的《荷矛者》为其代表作。此像原作已无存,现藏那不勒斯博物馆的是罗马时期复制品(发现于庞贝古城)。雕像表现一个肩负长矛迈步向前的裸体青年。体格强健,具有英武刚毅的气质。这座雕像的身长为头部的7倍,被认为是古典雕刻最标准的体型。

公元前5世纪的另一位著名雕刻家派翁尼奥斯,有记载说他参加了制作奥林匹亚宙斯神殿的雕刻,但此说是否确实还存疑。他的一件可靠的原作是奥林匹亚的《尼凯》,又名《飞翔的尼凯》,作于前420年前后。雕像高2米多,立于9米高的台座上。尼凯女神似从空中飞翔而下,轻纱般的衣裙迎风飘曳,呈现出优美圆润的肌体;她好像双足刚刚落地,姿态轻盈却有力。雕像的头部和双手都已毁坏,但仍能感到作品所具有的蓬勃生气。

《垂死的尼俄柏》是属于前 5世纪后半期的一件杰作,它可能是某神殿山墙上的一个雕像,约作于前440年前后,至今保存完好。尼俄柏是底比斯的王后,因惹怒了神后勒托而遭到阿波罗和勒托之子阿耳忒弥斯的残酷报复,她的14个子女都被射杀,自己也未能幸免。雕像表现她在奔逃中被箭射中而一腿跪倒,双手伸向背后想将箭拔出,身上的衣衫顺势滑落下来,露出了整个美丽的身体,那痛苦的表情和绝望的身姿构成了强烈的悲剧效果。像这样几乎完全裸体的女性雕像,在那一时期还是罕见的。至于谁是这件雕刻的作者,已无从查考。

前4世纪,进入古典时期的后期。由于雅典和斯巴达等城邦之间旷日持久的战争,而致民困财竭,内部矛盾加剧,雅典的黄金时代随之而去,人们对神的崇敬也渐趋淡薄。反映在艺术上,那种庄严崇高、均衡和谐的理想化风格逐渐为更世俗化、个性化的表现所取代;在雕刻作品中,作者本人的思想感情色彩越来越浓,艺术家个人风格的差异也更明显了。这一时期雕塑艺坛最重要代表是斯科帕斯、普拉克西特列斯和利西波斯三大雕刻家。

斯科帕斯出生于爱琴海中的盛产大理石的帕罗斯岛,主要活动于公元前 4世纪的中上期,足迹遍于希腊各地。他的作品以表现充满激情的战斗和悲剧性形象为特色。他不仅是雕刻家,还是一位建筑师,但留传下来的作品很少。根据记载,他曾设计重建毁于火的雅典娜·阿丽亚神殿(在伯罗奔尼撒的泰耶阿),但这座建筑后又全部被毁,现仅存发掘出的几个雕像的头部,据认为是斯科帕斯所作神殿山墙上的雕刻残件。现存较完整的斯科帕斯作品,当数小亚细亚西南近湾哈利卡纳苏斯的摩索拉斯陵墓壁带浮雕。这座陵墓是公元前 350年前后为当时波斯帝国属地卡里亚的总督摩索拉斯而建,其规模之宏伟壮丽,在当时被视为世界奇迹之一;它的名称后来成为宏大陵墓的通用词。参加修建这一陵墓的雕刻家除斯科帕斯外,还有布里亚克西斯、莱奥卡雷斯等人。整个陵墓在15世纪被毁,残存的一部分雕刻现存英国不列颠博物馆,其中有表现希腊人和亚马孙相斗的壁带浮雕多块,是斯科帕斯所作。这些浮雕以明确的构图、激烈的动势突出争斗中的人物和马匹,充满紧张的战斗气氛;那种突发的粗犷暴力,为帕台农时期的雕刻所少见。另外墓主摩索拉斯和他妻子的雕像,也经发掘整理而重现。摩索拉斯像高约3米多,原系置于陵墓高耸的顶部,可能为布里亚克西斯所作。

斯科帕斯此外的作品还有一些残损的雕像和摹制品,如现存德累斯顿的《迈那得斯》和梵蒂冈的《墨勒阿革洛斯》等。现存佛罗伦萨的《尼奥比德》群像传系根据斯科帕斯的原作仿制。

在尼多斯发现的《得墨忒尔》雕像是属于这一时期的一件珍贵原作。此像约作于前340~前330年,系大理石坐像,除双手和足部残损外基本完好。得墨忒尔的女儿佩耳塞福涅被禁于地府,母女二人每年只能有三分之一时间在一起;雕像含蓄地表现了思念爱女的母亲的哀愁,同时又保持着她作为农耕女神的尊严和慈爱。有人认为这一雕像可能为斯科帕斯所作,但从整体风格看似不可信,大致出于同时期的一位雕刻家之手。

普拉克西特列斯是雅典人,活动于前370~前330年。他的优美典雅和抒情诗般的风格与斯科帕斯急风暴雨式的艺术形成鲜明的对比。普拉克西特列斯的作品有各种神像和世俗人物的雕像,最著名的作品是《尼多斯的阿佛洛狄忒》,因此像是为小亚细亚尼多斯神殿所作而得名。这件作品很可能是希腊雕像中第 1个完全裸体的女神雕像,在当时曾被誉为最完美的杰作。可惜原作已失,现存梵蒂冈博物馆的是罗马时期的摹制品。裸体的美神阿佛洛狄忒把脱下的衣服放在一旁的石瓶上,正预备举步入海沐浴;她的身体重心放在右腿上,全身形成极其优美的曲线,她似欲行又止,略显羞怯之态,女性的温柔、妩媚和雍容风度刻画尽致。

1877年在奥林匹亚发现的《抱幼童酒神的赫耳墨斯》一直被认为是普拉克西特列斯的一件珍贵原作,但近年有的学者认为并非雕刻家本人所作,而是与原作相当接近的早期复制品,这有待进一步考证。赫耳墨斯在希腊神话中是神的使者,聪明能干、多才多艺。普拉克西特列斯把他做成一个文雅漂亮的裸体男子,左手弯抱着幼童狄俄尼索斯(酒神),另一只手臂已残损,据推测可能是拿着一串葡萄和狄俄尼索斯逗着玩。赫耳墨斯体形匀称优美,姿态轻松潇洒,雕像经过精心的加工,显得格外光润柔和,确能体现普拉克西特列斯优雅抒情的艺术特色。这种风格用来表现女性美是最好不过的;作为男性形象则显得过于细腻柔美,而略少雄健刚毅的气质。在普拉克西特列斯的另外一些作品如《休息的萨堤罗斯》、《杀蜥蜴的阿波罗》(均存摹制品)等,也都有类似的特点。这除出于艺术家个人的风格外,也是那一时期的审美风尚趋向于世俗化和享乐要求的反映。

现存梵蒂冈的《望楼的阿波罗》,一般认为是公元前4世纪青铜雕像的摹制品,原作可能出自莱奥卡雷斯之手。此像在18~19世纪曾被J.J.温克尔曼等学者推崇备至,奉为古典美的典范。但随着更多高水平的希腊雕刻精品的发现,它却有相形见绌之势。这座像看来偏于表面效果的雕凿,整体上欠缺高度的内在和谐的品质。当然,以一般标准而言,仍不失为一件技巧纯熟的佳作。

利西波斯是古典时期最后一位大雕刻家,他是波利克里托斯的同乡。据记载他是一位多产的艺术家,曾作有1500件雕像,多为青铜,但至今未发现有真迹留存下来。有几件裸体男子像是他原作的大理石摹制品,其中最著名的是藏梵蒂冈的《刮汗污的运动员》。他所作雕像的主要特点是比波利克里托斯加长了人体比例,身长达到头部的8倍,显得较为修长而优雅,而在气质上则不像波利克里托斯的作品那样勇武刚强。另一件传为他所作的是《赫拉克勒斯》,作品把这个神话中英雄的巨人般的体格和精神上的疲惫情况合为一体,打破了通常表现英雄人物时肉体和精神和谐均衡的模式。利西波斯在后期受到马其顿王亚历山大的礼遇,曾为他和随其征战四方的将领做过雕像。从所存不多的摹制品,已可看到利西波斯的成就是多方面的,他确为古典时期和希腊化时期之间一位承前启后的重要雕刻家。

希腊化时期 公元前 338年马其顿王腓力在希罗尼亚击败雅典底比斯联军,取得希腊的控制权;前336年,腓力遇刺身死,其子亚历山大继位(史称亚历山大大帝),完全制服希腊之后,挥师远征小亚细亚、美索不达米亚、波斯、埃及等地,并远及中亚和印度,建立跨越欧亚非的庞大帝国,前323年卒于巴比伦军中。死后他的大帝国也随之分裂。在亚历山大的远征中,希腊发达的文化随之传播到所征服的广大地区,对当地的社会文化产生了深远的影响。史家把从前323年至前1世纪这段期间称为“希腊化时期。”

希腊雕刻经过古典时期的发展高峰,到希腊化时期中心移向小亚细亚的西部和爱琴海的部分岛屿。这时期已很少建造宏伟的神殿,那种庄严崇高的气氛在雕刻作品中也渐趋淡薄,而世俗化的倾向则有所发展。然而在某些杰出作品中,仍然保持着古典时期大气磅飒飒的精神。这里首先要举出的是萨莫色雷斯的尼凯女神像(萨莫色雷斯的)这一著名作品。这是在爱琴海北部的萨莫色雷斯岛海边发现的一座大理石雕刻原作,约作于公元前 2世纪初。现存的雕像(藏巴黎卢佛尔宫)头部、手臂都没有了,而躯体、双翅尚完整(留下部分高2.45米)。女神的身体丰腴矫健,绽露出旺盛的生命力;被海风劲吹而紧贴身体的衣裙旋卷自如,飞动的波纹使人如闻飒飒风声,整个雕像具有昂扬焕发的气势。她是希腊雕刻中表现尼凯女神的一件珍贵的杰作。

另一件举世闻名的女神雕像是米洛斯的阿佛洛狄忒(米洛斯),这件作品因1820年发现于米洛斯岛而得名。关于它的制作年代曾有不同的见解,其庄重典雅、威仪凛然的风格,似接近古典盛期的作品;而从残留的台座铭文推断,则属于公元前2世纪晚期所作。像为大理石雕制,高2.04米,头部、身躯均完整,但左臂从肩下已失,右膀只剩下半截上臂。雕像的上半身为裸体,下半身围着宽松的包裙;女神左腿微微提起,重心落在右腿上,头部和上身略右侧,而面部则转向左前方,全身形成自然的S形曲线;颀长的身材、端庄秀丽的仪容、饱满结实的体形构成一个优美、高雅、成熟的女性形象,被视为表现美神的典范之作。可惜她失去的双臂已无法复原,令人在赞赏中不免引以为憾。

希腊化时期的阿佛洛狄忒雕像还有多件,均只存不完整的摹制品。从这些雕像可知制作裸体的美神像在那一时期已成为一种风尚,人们要求这种艺术品不是作为崇拜的偶像,而是能得到美的享受;雕刻家们也顺应这种潮流,在表现女性肉体美方面作出了富有成果的努力。

位于小亚细亚西北沿海的小王国帕加马是希腊化时期的重要艺术中心。公元前3世纪后期,这里的统治者阿塔罗斯一世打败了多次入侵的高卢人,为了纪念这一胜利,阿塔罗斯聘请了一批第一流的希腊雕刻家、建筑师来此制作纪念性的建筑和雕刻。这些雕刻的青铜原作都已不存,现在只能见到一部分大理石摹制品,其中如《垂死的高卢人》、《自杀的高卢人》等,都以纯熟的写实手法刻画了高卢人失败时的悲剧性形象。帕加马最壮观的建筑是规模宏大的宙斯祭坛,祭坛的装饰壁带是希腊化时期建筑雕刻方面最辉煌的成就。宙斯祭坛是帕加马的欧迈尼斯二世在公元前 180年前后为纪念战胜高卢人的功绩而建造的。祭坛壁带浮雕的宏伟气势和艺术水平堪与帕台农神庙的壁带相媲美,可同列为希腊雕刻艺术的最高成就;所不同者帕台农壁带好比是庄严壮丽的颂歌,而帕加马浮雕则是具有强烈悲剧色彩的激动人心的战斗诗篇。

希腊化时期的最后一件重要雕刻作品是《拉奥孔》群像,约作于公元前2世纪末或前1世纪中期,1506年在罗马发现。群像在写实技巧方面固然达到相当的水平,但它只是从表面强调了肉体的痛苦,却缺少崇高庄严的精神力量和丰富的内涵,从艺术品格来说,显然算不上是上乘之作。诚然,这正是反映了整个希腊雕刻经过初期、盛期和晚期的发展历程,它的生命已到衰竭之时了。

陶瓶画 希腊遗存下来的建筑和雕塑等造型艺术作品,给人们以极大的美感享受,并且提供了关于遥远时代人们的生活与世界观的清晰概念。绘画的历史事实上更早,但保存下来的作品几乎没有;然而大量造型精美、用绘画装饰起来的一种陶瓶,则为后人提供了关于希腊绘画的概念。这种陶瓶是一种独特的艺术品,它把工艺、装饰美术和绘画融为一体,那典雅别致的器形、优美的装饰纹样和多采多姿的绘画,呈现出璨璨夺目的光华。

几何风格 陶瓶艺术的历史比建筑、雕刻更为久远。克里特-迈锡尼文化衰落之后,制陶工艺在前10世纪又恢复并发展起来,在公元前9~前8世纪已具有相当的规模。这一阶段通称“几何风格时期”,因瓶体上的装饰都为几何形的图案,人和动物的形象也是几何化的。从雅典迪皮隆墓地发掘出来的陶器是这一时期的代表。

东方风格 几何风格延续了相当长的时期,到前7世纪,由于和埃及、亚述和小亚细亚等地的交往不断增多,在装饰艺术上受其影响而出现了所谓东方风格(又称前阿提卡式)。这种风格的特点,是人物和牛羊、狮兽、禽鸟等动物的形象取代几何图案,占据了主要地位,表现手法也趋于写实。如艾莱夫西斯出土的大陶瓶,此瓶约制作于前7世纪中期,高1.42米,值得注意的是该瓶上的个别人物不是单纯的平涂,而是有深浅层次的似带立体感的画法。瓶身和两耳仍有几何形的花边,但只是画面的一种装饰。在科林斯制作的陶瓶则另有其特点,它仍采取分成一条条横格的形式,多以动物为主要装饰图案,造型手法相当写实。

黑绘陶 公元前 6世纪进入了瓶画艺术的重要发展时期,其中心是雅典周围的阿提卡地区。这时首先出现的是所谓黑绘陶,它是在陶土的坯件上用黑色漆釉画出图像,再用线刻出轮廓和细部,烧成后,器物为红赭色地,衬托乌黑的人物等形象,显得浑厚凝重而有斑斓的光泽。在意大利埃特鲁斯坎古墓中发现的弗朗索瓦陶罐(现藏佛罗伦萨)是一件较早的珍品,约制于公元前570年,高66厘米,上有制作者艾尔戈蒂莫斯和绘画者克利蒂亚斯的署名。虽然人物造型还较古拙,但具有节奏优美的装饰效果,并与整个器形取得很好的协调,标志了陶瓶艺术成熟期的到来。

黑绘陶的杰出艺术家是雅典的艾克赛基亚斯,他的活动年代为公元前6世纪的中后期,作品富有生动的情趣和优美的诗意。他的一件著名作品《阿喀琉斯和埃阿斯玩骰子》陶瓶,虽是用单纯的黑色画成,却给人以丰富的联想。艾克赛基亚斯的另一著名作品是画在一个陶盘底部的《狄俄尼索斯在舟中》,圆形的构图安排得十分巧妙,富有幽默的诗意和装饰情趣,显示了艾克赛基亚斯的艺术特色。此外,如阿马西斯、普克夏斯都留下了一些署名作品,均为黑绘陶的知名画家。

红绘陶 前6世纪末,出现了一种用新的画法绘制的陶瓶,即红绘陶,它与黑绘陶相反,是在坯件上用黑色线条勾画出轮廓和细部,再把图像以外的底子涂成黑色,而人物等形象中间则留出,烧制后成红赭色。这种方法能更自由地描绘图像,真实感也更强,因而风行于整个前 5世纪。作红绘陶较早的是安多基德斯画家(可能是一家作坊画师的名称),活动于公元前6世纪末,是黑绘陶向红绘陶过渡的知名作者。安多基德斯有时把两种画法并用在一个器物上,如《就餐的赫拉克勒斯》陶瓶,两面各有一幅画面,画的都是赫拉克勒斯懒散地躺在床上,侍者给他端来食物,构图大致相同,而一面是用黑绘法,另一面是用红绘法。他的另一件作品《赫拉克勒斯与阿波罗争夺神鼎》陶瓶,则全用红绘法画成,表现两人争夺一只三足神鼎,其互不相让的夸张动作与前一作品的悠闲气氛恰成对照。

欧夫罗尼奥斯是前6世纪末、前5世纪初的重要红绘陶画家,他的作品以笔致细腻、情调优雅为特色。从《忒修斯与安菲特里忒》(卢佛尔博物馆)和《艺妓图》等陶盘画可见其风貌。与欧夫罗尼奥斯同一时期而成为其对手的是欧西米德斯,画风与前者相近而线条较重装饰意味。这一时期的另一画家都里斯以抒情风味见长,如他所作的《厄俄斯扶持门农的尸体》陶盘(卢佛尔博物馆),表现了黎明女神厄俄斯扶起战死的儿子门农时的哀伤之情。他的画法似与欧夫罗尼奥斯属同一体系。

前5世纪前期,杰出的陶绘作者布赖格斯画家(可能是一家作坊画师的名称),作品题材和表现手法更多样。他的一件名作《攻打特洛伊》酒樽(卢佛尔博物馆),以错综多变的人物动态表现了富有真实感的战斗场面。这时期其他一些陶画作者的作品也描绘了富有生活气息的画面,如《春燕图》陶瓶,画有3个不同年龄的男子抬头看着一只报春的飞燕,画面充满春天来临时清新喜悦的气氛。《萨堤罗斯和荡秋千少女》陶罐,也是一件有轻松幽默情绪的作品。

前 5世纪中期的波利格诺托斯是有多方面成就的画家,作过很多神话历史题材的壁画(均不存),在陶瓶上也留下了他的画迹。如《神与巨人之战》陶罐,以众多的人物车马组成繁复的画面,在有限的空间里表现了宏大的战斗场面。公元前 5世纪晚期的克里奥封画家的从一个侧面反映战争的《战士出征》陶瓶,描写一个士兵整装出征时父母妻子依依送别之情,是希腊连年战争中战士为国献身的一幅真实图画。

白地彩绘陶 在红绘陶盛行的前5世纪中期,同时出现一种新的画法,即在浅色陶土地上用线条和色彩作画,称为白地彩绘陶。其笔法大都较为简略如写意画,有一种轻盈淡雅的意趣,与浑厚工整的黑绘陶、红绘陶颇不相同。此类作品多画于随葬用的小口瓶,如《献祭的少女》、《弹古琴的青年》等,均为传世佳作。

前6~前5世纪是希腊陶绘艺术的繁荣时期,不少器物由于埋藏在地下而完整地保存了下来,为今天鉴赏和研究当时的绘画和工艺、了解当时的民情风貌提供了丰富的资料。

这种陶绘形体较小,极其精美,成为世界美术中一束独具特色的奇葩。到前 4世纪以后,由于金属制品的增多和其他有待考查的原因,陶绘艺术渐趋衰落,出土的遗物也就很少了。

根据文字记载,从公元前5世纪中到前4世纪晚期的著名画家有波里格诺托斯、阿波洛多罗斯、 宙克西斯、阿培列斯、普罗托格尼斯等,其中尤其是阿培列斯曾为亚历山大王所看重,作有不少宫殿壁画和肖像画,但这些作品都湮没无存,今天已无从见其艺术之真面貌。

在工艺美术方面,还有一些小型工艺品,如纹章、钱币、金银饰品、小陶塑等,反映了希腊人的审美要求。

参考书目

朱龙华:《希腊艺术》,上海人民美术出版社,1962。

陈允鹤:《希腊雕刻》,人民美术出版社,北京,1980。

科尔宾斯基等著,严摩罕译:《希腊罗马美术》,人民美术出版社,北京,1983。

C.M. Robertson, History of Greek Art,CambridgeUniversity Press,1975.