太宰府遗址(卷名:考古学)

日本奈良时代(710~784)至平安时代(794~1192)九州北部的重要城市遗址。位于今福冈县筑紫郡太宰府町。天智天皇二年(663),出于防卫上的考虑,将筑紫太宰的治所从海边的那津内迁至此,在奈良、平安时代,太宰府城是全国除首都以外最大的城市。1937年,日本考古学家镜山猛在《太宰府遗迹与条坊》的论文中,复原了太宰府城的平面图,确立了研究工作的基础。1968年开始,福冈县教育委员会在此进行系统的调查发掘,重点是太宰府政厅遗址。调查发掘的成果,对研究当时的政治、经济、文化、军事及对外关系等各方面都有重大的意义。

城的布局和政厅形制 据镜山猛复原,城的平面呈方形,东西约2.6公里,南北约2.4公里,面积约为奈良时代首都平城京(见平城京遗址)的四分之一。全城分左右两区,由许多东西向和南北向道路划分为南北共22条,东西各12坊,但没有城墙。太宰府政厅(官府)在城北面中央,其东有学校和观世音寺。总的说来,城的形制和布局与中国唐代都城(见隋大兴唐长安城遗址)相仿。

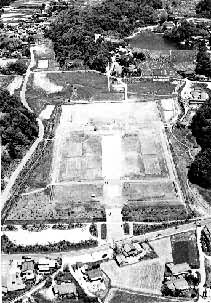

太宰府政厅又称都府楼,遗址在层位上主要可分3期。下层为第一期,房屋不用础石和瓦,估计为7世纪中期所建。中层为第二期,房屋用础石和瓦,年代从8世纪初期开始,属奈良时代。上层为第三期,年代在10世纪中叶以后,殿舍遗迹较完整,础石排列甚整齐,可以判断是平安时代被藤原纯友焚毁后重建的。经全面发掘并保存的仅为上层遗迹。经复原,政厅全域东西110米,南北211米,自南至北分前院、中院、后院3部分。前院南面设大门(称南门)。中院南面设门(称中门),北部设正殿,前方左右两侧各设两个配殿。后院中央设殿(称后殿),后方左右两侧各设一阁。据判断,前院系门院,中院主要为接待中国、朝鲜等外国使节之处。从后院出土的大量木简看,可能是官府日常处理政务之处。

政厅东侧的学校遗址,是根据有关文献资料推定的,遗迹方面的证据尚欠缺。学校东侧的观世音寺,始建于7世纪中叶天智天皇时,到奈良时代天平十八年(746)才完成。城外的筑前国分寺,可能始建于天平胜宝八年(756),遗址在太宰府政厅西北约1公里。两寺形制和布局已究明。

周围地区的防御设施 为了加强防卫,天智天皇三年在太宰府城西北方的山隘处筑长墙,称为水城。墙为土筑,基部宽40米,高13米,全长1.2公里。发掘中发现外侧有宽60米、深4米的壕沟,可以积水,墙下又有导水设施,解决了“水城”这一名称的确切含义。天智天皇四年,又在太宰府城的北面和南面山上分别筑大野城和基肄城。前者在四王寺山(标高420米)上,后者在坊住山(标高415米)上,都属朝鲜式山城。在两处山城中发现了石墙、土墙、城门和一些建筑物的遗迹。

参考书目

九州歴史資料*朝廷──大宰府展》,瞬報社,福岡,1978。

鏡山猛:《大宰府都城の研究》,風間書房,1968。