早期经验(卷名:心理学)

early experience

有机体在发展的早期阶段受到对以后发展产生重大影响的刺激。又称早期学习或早期刺激作用。早期经验主要研究3个问题:①有机体正常的行为模式(运动的、智力的和社交的)是否可以不因早期经验的性质而预期出现,或者说,早期经验是否影响正常的发展;②早期经验是否比后期经验更重要,早期经验产生影响的机制是什么;③早期经验建立的行为模式是否能够为以后的经验所改变,早期经验剥夺造成的行为损害是暂时的,还是持久的,是可逆的,还是不可逆的。

研究简史 在18世纪J.-J.卢梭的著作、J.M.G.伊塔尔德和E.塞甘对德国传统的育婴院落后儿童所作的研究以及在M.蒙台梭利的著作中,就已提出了“早期丰富性”这一概念。19世纪末20世纪初已出现对早期经验问题的研究,如1873年英国的D.A.斯波尔丁发现了以后被K.Z.洛伦茨称之为“印刻”的现象;1902年,A.J.克尔勒松用实验证实刺激的变化可以影响鸟类视觉系统的生理结构。但这些研究在当时并未引起心理学界应有的反响。直到20世纪20年代,随着行为主义,尤其是精神分析理论的兴起,早期经验的研究才开始引起人们的重视。如40年代后期D.O.赫布《行为的组织》一书的发表,在心理学界开始掀起了研究早期经验的热潮。到60年代初,J.亨特研究了大量有关人类以及动物早期经验的资料,并在此基础上发表了《智力与经验》(1961)一书,明确指出早期经验与发展的关系,为早期经验在社会中的应用奠定了基础。此后,有些心理学家设计了种种丰富早期经验的干预程序。如专为矫正和阻止因贫困可能造成智力落后的设计,对日托干预的程序,把母亲包括在干预程序之内的家庭训练等。

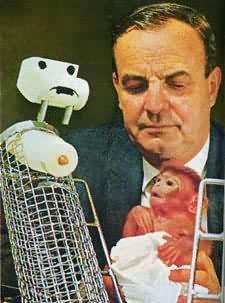

基本方法与主要研究内容 对早期经验的研究一般从两方面进行:一方面是对人类以下的灵长类动物以及鸟类和哺乳类动物作严格的实验研究,系统地改变动物的抚养条件。例如,剥夺其早期应有的感觉、知觉和社交的刺激,使其发展脱离正常的条件;在早期为其提供超量的刺激经验,使其拥有比一般环境丰富得多的发展条件。在这些研究中,著名的有A.赖森于1947年设计的减少感觉刺激对黑猩猩视觉系统发展影响的经典实验。他把刚出生的小黑猩猩放在黑暗中度过头16个月,结果小黑猩猩的视网膜神经细胞由于得不到刺激不能正常发展而永久失明。M.R.罗森茨韦格等人则做了控制老鼠早期环境的丰富性与贫乏性以了解早期经验对大脑发展影响的实验研究。他们把断奶后的老鼠分成两组放在不同的环境里抚养;一组老鼠10~12只关在一个大笼内,笼内有许多“玩具”,30天后又对它们进行迷津训练;另一组老鼠都单独住在用墙隔开的笼子里。两年后发现,处于丰富环境中的老鼠的皮层比处于贫乏环境下的老鼠的皮层重4%,还发现丰富环境中的老鼠的神经细胞的结构和脑的生化活动都有变化。威斯康星大学的H.哈洛对恒河猴的早期经验剥夺的研究是最为详细、最为系统的研究。他为婴猴设计了几种抚养程序,一种是出生后就单独关在不锈钢房间里的全部隔离;另一种是单独关在铁笼子里但能看到其他猴子活动的部分隔离。结果他发现,即使是部分隔离的猴子也表现了许多异常的行为。为了确定早期经验剥夺中究竟是什么因素使猴子的行为变得异常,哈洛又采用了两种代理母猴来抚养猴子,从中发现婴猴更愿意与即使不供应奶的布母猴接触,而不愿意与即使供奶的铁丝扎成的假母猴在一起。由此,他们解释婴猴与母亲身体接触所造成的安适感对婴猴形成依恋之感起着重要作用(见彩图)。哈洛还研究了早期经验剥夺中剥夺时间长短和时间选择对发展的影响。1975年,他又与他人一起研究了早期经验剥夺是否可逆的问题。他们让原来认为已造成永久性损害的隔离了一年的猴子,与比它们小的正常的猴子一起作游戏,发现这些被隔离过的猴子的异常行为逐渐减少,并趋向正常。这就表明,与同类年幼的成员充分的接触可以逆转早期孤立造成的影响。

另一方面的研究,主要是用自然观察法研究孤儿院、慈善机构住院儿童早期经验剥夺对发展的影响。主要有J.鲍尔比从40年代开始的儿童依恋的研究;W.戈尔德法尔布对孤儿院儿童发展的系统追踪的研究。研究发现,生活在感觉刺激贫乏和社交机会被剥夺的孤儿院儿童往往有两种交往模式:一种是对任何人都表示冷漠,另一种是渴求别人对他的感情和注意。这些儿童甚至到青少年期仍然表现出爱挑衅、易冲动和反社会等行为。另外,H.M.斯凯尔斯(1930,1966)和R.A.斯皮茨(1945)还专门研究了早期经验受到剥夺的孤儿院儿童在改变环境后行为发生变化的问题,指出早期经验的剥夺,尤其是社交剥夺对儿童的发展确有损害,但是这种损害可以通过环境的变化而逆转。因此,儿童的发展不仅要考虑早期经验,还应考虑各年龄阶段的经验。

主要研究成果 经过几十年的探索和努力,对早期经验在某些方面已取得了较为一致的看法:①持久的、严重的、极端贫乏的早期环境会影响人类儿童和动物正常行为的发展,至于由剥夺所造成的后果是否可逆,要依受剥夺的时间、程度、补偿教育的适时性而定。②丰富的早期经验是促进儿童以后发展的必要条件,但非充分条件。丰富的早期经验可以促进儿童的发展,但这种得益能否长久地保持还有赖于以后各个发展阶段环境的有利性。③早期经验的丰富性或贫乏性会影响神经系统的发展,影响大脑皮层的重量、生化活动和神经细胞的结构。据精神病学家R.希思1975年用微电极植入哈洛实验室隔离的猴子脑的相应部位的研究,发现小脑与边缘系统的情绪中心有双向神经联系,从而从一个侧面探明了早期经验影响动物的运动、情绪和社交行为的机制。④儿童早期经验丰富性主要包含以下几种成分:丰富的言语刺激;允许儿童自由地探索,学会自己控制环境;建立富有感情的社交关系,环境提供的刺激以及成人与儿童的相互作用要适合儿童的水平。

中国的研究情况 在中国,心理学家为了早出人才,多出人才,积极开展了对早期经验的研究。例如,对超常儿童的调查和追踪研究就是这方面的重要课题。调查中发现,许多超常儿童,除了具有相应的自然素质之外,优越的早期教育是使他们成为超常的关键条件。调查还发现,良好的个性品质是儿童发展成为超常儿童的极为重要的主观因素。因此,在进行早期教育时应注意激发儿童的好奇心、求知欲,培养其自信、刚毅等良好的个性品质。

中国心理学家的研究还表明,早期教育还要做到全面,不能一味追求早期的智力教育而忽视早期健康教育、品德教育,要重视非智力因素的培养。而且对于早期教育中未能显示早期智力表现的儿童,也不要采取固定化的观点,在适当的条件下,也可能大器晚成。对早期教育中涉及到的关键期的问题,要取审慎的态度。

早期经验是一个带有实验性、预见性的新课题,到目前为止,仍有许多问题有待深入探索。如早期经验发生影响的机制,至今还很少研究。而且,早期经验的研究也不是孤立的,它与发展心理学中其他一些问题的解决有一定联系。诸如:遗传与环境的相互作用对能力和个性形成的影响;不同能力和个性在不同年龄阶段中的相对可塑性等。这些问题的深入探讨将会促进早期经验研究的不断发展。

参考书目

中国超常儿童研究协作组编:《智蕾初绽:超常儿童追踪研究》,青海人民出版社,西宁,1983。