小麦(卷名:农业)

wheat

禾本科 (Gramineae)小麦属(Triticum)一年生或越年生草本。世界上最重要的粮食作物,有1/3以上人口以小麦为主要食粮。在中国,其重要性仅次于水稻。

分布和产量 在世界上各种农作物中,小麦栽培面积和总产量均居第一位。分布很广,北自北纬67°的北欧,南至阿根廷的南纬45°地区均有栽种。热带地区较小,多种植在海拔较高的地方。世界主要产麦区有苏联的欧洲部分南部、美国中部、加拿大南部、中国华北和长江流域、地中海沿岸、印度西北部、阿根廷和澳大利亚西南部等。种植最广的为普通小麦。硬粒小麦主要分布在比较干旱的地中海沿岸、印度、苏联和北美等少雨地区。其他小麦种仅零星分布。1985年世界小麦面积为23006.6万公顷,总产量51002.9万吨,占粮食作物总产的27.4%。其中种植面积最大的是苏联,约5038.4万公顷;其次为中国,约2890.1公顷;美国居第三位,约2619.7万公顷;以下依次为印度、加拿大、澳大利亚,都在1000万公顷以上。总产是中国第一,为8528.6万吨,苏联、美国、印度、法国、加拿大等依次递减。以上几个主产国中,以法国的单位面积产量最高,约合6008千克/公顷。

小麦是最重要的商品粮食。世界小麦贸易额超过所有其他谷物的总和。主要出口国为美国、加拿大、澳大利亚、法国和阿根廷,其中美国的出口量约占世界贸易的一半。主要进口国为苏联、中国、日本、埃及、巴西、英国等。

小麦在中国各地均有种植,以河南、山东两省种植最多。头年秋季播种,次年夏季收获的为冬小麦;早春播种,当年夏秋之间收获的为春小麦。长城以南、岷山和唐古拉山以东、黄河和长江流经的地区,以种植冬小麦为主;长城以北、岷山和大雪山以西地区以春小麦为主。全国小麦栽培面积中冬小麦约占83%,余为春小麦。根据气候土壤条件、种植制度和品种适应性,中国小麦种植区划分为10个麦区:①北部冬麦区;②黄淮冬麦区;③长江中下游冬麦区;④西南冬麦区;⑤华南冬麦区;⑥东北春麦区;⑦北部春麦区;⑧西北春麦区;⑨青藏春冬麦区;⑩新疆冬春麦区(图1)。

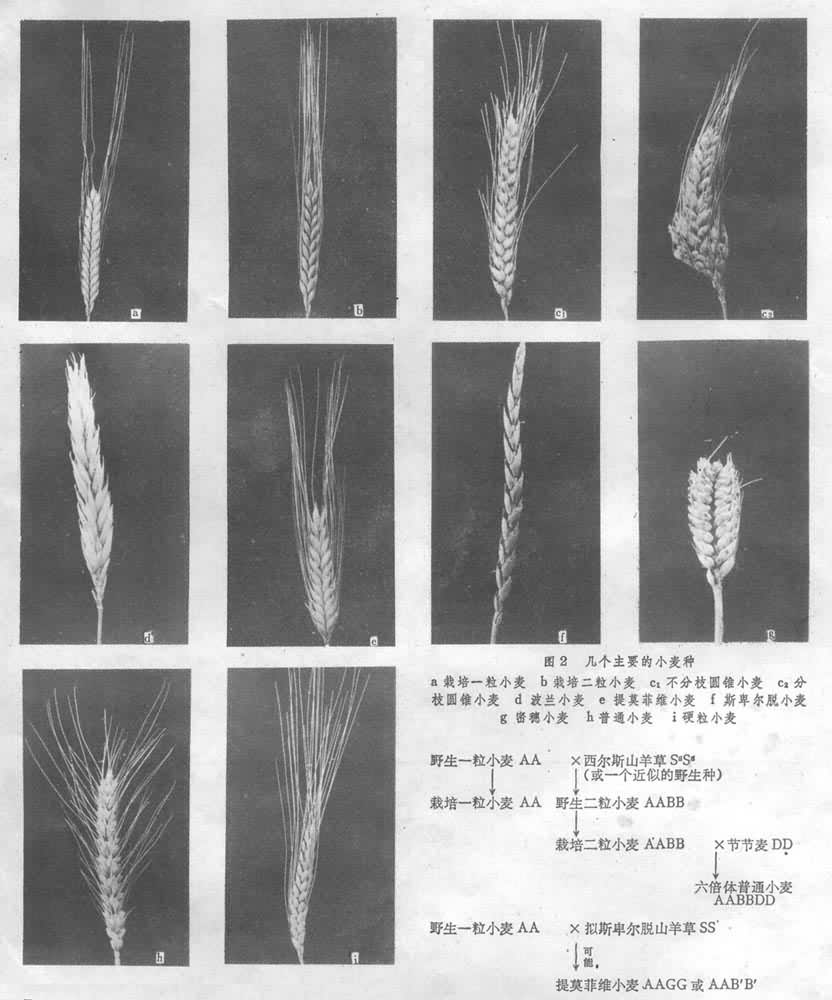

分类 小麦属有多种分类方法。近来应用的是按染色体数分为3大系:①一粒系的二倍体小麦,2n=14。包括野生一粒小麦(T.boeoticum)和栽培一粒小麦(T.monococcum),穗轴脆,子粒带稃。染色体组为 AA。②二粒系的四倍体小麦, 2n=28。包括穗轴脆、子粒带稃的野生二粒小麦,(T.dicoccoides),穗轴稍脆、子粒带稃的栽培二粒小麦(T.dicoccum),穗轴韧、子粒成熟时与稃脱离的圆锥小麦 (T.turgidum)、硬粒小麦(T.durum)、波兰小麦(T.polonicum)、波斯小麦 (T.carthlicum)和东方小麦 (T.turanicum),染色体组均为AABB;穗轴稍脆、子粒带稃的提莫菲维小麦(T.timopheevi),染色体组为AAGG。③普通系的六倍体小麦,2n=42,无野生型。包括穗轴稍脆、子粒带稃的斯卑尔脱小麦(T.spelta),穗轴韧、子粒与稃脱离的普通小麦 (T. aestivum)、密穗小麦(T.compactum)和印度圆粒小麦(T.sphaerococcum),染色体均为AABBDD(图2)。

国际植物遗传资源委员会(IBPCR)在世界小麦遗传资源调查中所采用的分类方法如下:

自60年代以来,不少学者提出将亲缘关系较近的山羊草属(Aegilops)与原来的小麦属合并统称为小麦属,按其染色体组和倍数性的不同分为 4大系统近30个种。其中在育种或遗传研究上常见的有节节麦(T.tauschii)、拟斯卑尔脱山羊草(T.speltoides)、小伞山羊草(T.umbellulatum)、具节山羊草(T. cylindricum)、偏凸山羊草(T.ventricosum)、卵穗山羊草 (T.ovatum)和西尔斯山羊草(T.searsii)等。

起源 小麦起源于亚洲西部,在西亚和西南亚一带至今还广泛分布有野生一粒小麦、野生二粒小麦及与普通小麦亲缘关系密切的节节麦。在肥沃新月地带,特别是伊朗西南部、伊拉克西北部和土耳其东南部周围地区,是栽培二粒小麦和提莫菲维小麦最早被驯化之地。以色列西北部、叙利亚西南部和黎巴嫩东南部是野生二粒小麦的分布中心和栽培二粒小麦的起源地。普通小麦的出现晚于一粒小麦和二粒小麦,通常认为起源于里海的西南部。关于小麦的演化有多种学说,但传统观点是:野生一粒小麦(染色体组AA)经驯化演变为栽培一粒小麦(AA)。野生一粒小麦与拟斯卑尔脱山羊草(染色体组BB)发生天然杂交,其杂种经染色体自然加倍后产生野生二粒小麦(染色体组AABB),再经驯化演变为栽培二粒小麦(AABB)。栽培二粒小麦再演化成为其他四倍体组小麦。野生二粒小麦与节节麦(染色体组DD)发生天然杂交,其杂种经染色体自然加倍后,产生了普通小麦组小麦(AABBDD)。最近对染色体组BB的供体种又有新的论证,认为小麦的演化过程如下:

考古学研究表明,小麦是新石器时代人类对其祖先植物进行驯化的产物,栽培历史已有万年以上。中亚的广大地区曾在史前原始社会居民点上发掘出许多残留的实物,其中包括野生和栽培的小麦干小穗、干子粒、炭化麦粒以及麦穗、麦粒在硬泥上的印痕。其后,小麦即从西亚、中东一带西向传入欧洲和非洲,东向传入印度、阿富汗、中国。中国的小麦则由黄河中游向外传播,逐渐扩展到长江以南各地;并传入朝鲜、日本。15世纪至17世纪间,欧洲殖民者将小麦传至南、北美洲;18世纪,小麦才传到大洋洲。

1955年在中国安徽省亳县钓鱼台发掘的新石器时代遗址中发现有炭化小麦种子。殷墟出土的甲骨有“告麦”的文字记载,说明小麦很早已是河南北部的主要栽培作物。《诗经·周颂·思文》中已有“來牟”即小麦、大麦的记载,说明西周时黄河中下游已遍栽小麦。近年中国发现西藏高原存在麦穗于早期自行断节的普通小麦原始类型散生于普通麦田;新疆伊犁河谷分布有大片的节节麦原始群落,而黄河中游地区早就有节节麦散生于麦田中。这对研究中国小麦的起源、演化和传播,都具有重要意义(见中国小麦栽培史)。

形态和生理特性 小麦子粒为颖果。种子顶端有冠毛。子粒腹面有腹沟(其深浅影响出粉率),由皮层(指果皮和种皮)、胚乳和胚几部分组成。皮层是保护组织,约占子粒重量的8%,其中的内皮层含有色素,使子粒呈不同颜色,一般有红、白或琥珀色之分。胚乳提供种子发芽和幼苗初期生长所需的养分。胚乳中大部分为淀粉,小部分为含氮物质和纤维素,还有一些灰分和脂肪。胚乳最外面为糊粉层。磨粉后,淀粉胚乳是面粉的主要组成部分,麦麸里主要是糊粉层及其外边的皮层。胚乳角质或粉质,其性状受遗传控制,也受环境影响。角质胚乳结构坚实,透明或半透明,含蛋白质较多。粉质胚乳较易磨碎,主要为淀粉组织。胚由胚根、胚轴、胚芽和盾状体组成,约占子粒重量的3%。胚根包被胚根鞘,发芽后长成初生根。胚轴连着胚根和胚芽,发芽后长成根茎。胚芽外面包着胚芽鞘,里面有生长点和已分化的叶原始体,发芽后,胚芽破土而出,长成幼苗。种子休眠期长短与子粒颜色有连锁关系,白粒品种往往休眠期短。成熟期多雨,对无休眠期或休眠期短的品种会造成穗发芽损失。度过休眠期的种子,在一定水分、温度和空气条件下开始发芽。发芽的最适温度为15~20℃,最低温度为1~2℃;最低含水量为种子干重的35~45%。当胚芽裸露出地表并伸出部分真叶时,即为出苗。从发芽到长出第 1片绿叶前,幼苗依靠胚乳中以碳水化合物为主的营养物质生长,多用于生长种子根。种子大,贮藏的营养物质多,有利于长成幼苗。

小麦为须根系。初生根5条左右,可长期存活并具有吸收功能。次生根在三叶期后从分蘖节上长出。正常分蘖各有次生根。低温下根的生长可超过茎蘖的生长,在温度升高时,情况则相反。所以在冬小麦越冬期间要抓紧时机,采取一定措施促进根的生长。根能深入土下2米以上,根系的数量和分布受土壤、水分、通气和施肥等情况的影响,主要密集于30厘米以内的土层中。冬小麦根系的总量大于春小麦。冬小麦一生约有12~16个叶片,春小麦约有7~12片,因品种和地区栽培条件而异。叶片和叶鞘是叶的主要部分,在叶鞘与叶片相连处有一叶舌,其两旁有 1对叶耳。叶片光合能力的强度除与品种特性有关外,还受光照强度、空气中二氧化碳浓度、水分和矿质营养的影响,故栽培上要注意护根保叶,防止早衰。

分蘖从茎基部分蘖节上长出,与叶片出生有一定的同伸规律。正常情况下,当主茎第4叶叶尖伸出后,从第1叶腋长出第1分蘖;当主茎第5叶叶尖伸出时,第2叶腋中长出第2分蘖。同时,当每个分蘖长出3张以上叶片时,也能出生二级分蘖,即表现有n-3的同伸关系。麦苗分蘖的多少决定于生长条件和品种特性。大田生产条件下每株平均只发生2~3个分蘖。分蘖生长的适宜温度为13~18℃,低于10℃时,生长缓慢;低于 3℃则停止分蘖。适期播种的小麦,约在出苗后15~20天开始分蘖。在冬季有明显越冬期的麦区,分蘖开始后的 1个月内形成冬前分蘖高峰。在北方冬麦区,进入越冬期后分蘖停止增长;南方冬麦区则冬季麦苗仍能缓慢生长,没有明显的分蘖中止期。返青后,随着温度升高,分蘖又加快,至拔节前分蘖数达到最高峰。拔节后,植株由营养生长转入生殖生长,有效分蘖基本趋于稳定。早生分蘖能长出麦穗,晚生分蘖往往无效。分蘖成穗多少主要决定于环境和栽培条件,品种特性也有一定关系。一般大田成穗率为25~40%,单株成穗数1.7~2.5。冬小麦的分蘖数和成穗数多于春小麦。茎节间多中空。冬小麦有12~16个节,其中一般有5个伸长节;春小麦有7~12节,绝大多数为4个伸长节。茎的基部节间短,较坚韧,从下而上逐节加长,最上一个节间最为细长。茎秆成熟时带白色或黄色,也有紫色的。茎秆高度由遗传控制,同时也受环境条件的影响。高秆易倒伏,不利于高产,因而矮秆或半矮秆品种的选育受到重视。高肥水平下的适宜株高约为75~85厘米。矮秆与短芽鞘有连锁关系。短芽鞘品种出苗较差,育种时打破这种连锁,可选育出秆矮、芽鞘长、出苗好的品种。

小麦为复穗状花序。麦苗在生长锥伸长时即开始分化幼穗,进而逐步分化发育出小穗、小花、雄蕊、雌蕊、花药、花粉粒。最后抽出发育完全的麦穗。麦穗的形状、长宽和松紧度因品种而不同,大体可分为纺锤形、长方形、棍棒形和椭圆形等。穗轴由许多节片组成,每个节片上着生 1个小穗。每个小穗有1个小穗轴、2片护颖和2~9朵小花。发育小花有外稃、内稃、3个雄蕊和1个雌蕊。芒着生在外稃上,有长芒、短芒、顶芒、无芒、直芒、曲芒之别。穗形、壳色和芒的有无、长短、曲直,常作为识别品种的标记(图 3)。小麦为自花授粉作物,天然杂交率不到1%。

冬小麦在苗期必须经过一定时期的低温,才能分化形成结实器官;而春小麦则不明显。根据品种苗期对低温反应的不同,可分为冬性、半冬性和春性。中国冬麦区品种的春化特性自北而南,可依次分为强冬、冬、半冬和春性。春小麦都是春性。此外,还有秋播和春播都可正常发育的双性小麦。冬小麦越冬期间,耐寒品种可耐-20℃左右的低温,但进入生殖生长期后,遇到0℃左右的低温,就会发生冻害。小麦为长日照作物,在满足春化要求之后,还对光照的长短有较明显的反应。日照长则抽穗开花提早。高纬度地区的冬小麦,特别是春小麦,对长日照的反应敏感;低纬度地区的冬小麦反应迟钝。青藏高原的春小麦除对日照长短有明显的反应外,并需较大的光照强度。在北半球,冬小麦为越年生,年前生长营养器官,年后形成生殖器官和构成产量。冬小麦的全生育期,中国南方冬麦区为120~200天,北方冬麦区为230~280天,青藏高原冬小麦可长达330天以上。春小麦全生育期较短,为75~150天。冬小麦全生育期间需要有效总积温约2100℃,春小麦不低于1300℃。

栽培管理 苏联、美国、澳大利亚等一些主要产麦国的复种指数较低,一年一熟或平均不到一熟,有的小麦前茬为秋熟作物,有的种在休闲地或饲料地上。中国除春小麦地区基本一年一熟外,北方冬麦区多一年两熟或二年三熟;南方以稻作为主的地区多一年两熟,少数为二年五熟或一年三熟。此外,还实行小麦与棉花、油料作物等的套作和间作。单位面积穗数、每穗粒数和粒重是影响小麦产量的因素。穗数不足则产量不高,穗数过多则易引起倒伏,故应在一定穗数基础上,提高穗重。栽培上建立合理的群体结构,既能最大效率地利用光能,又可协调植株个体、群体间的矛盾,提高产量。

小麦播种须选用合适的品种,和精选纯净、整齐、饱满、发芽率高的种子,并用药剂拌种。播种时要保证全苗,培育壮苗,精细整地,创造肥、水、气、热条件良好的环境条件。中国北方灌区采取平地筑畦、渠系配套,以便灌溉;旱地则须犁耕蓄墒,耱耙保墒和镇压提墒。南方稻茬田采用犁耕、旋耕,结合碎土,以提高整地质量;筑成深沟高畦,以利排水;有的还修筑暗沟或铺设暗管,以便降低地下水位,防止湿害。旱地种麦一般采用条播;稻茬种麦则撒播或条播。冬小麦适宜播种温度为15~18℃。北方冬小麦由播种到越冬前长出6~8片叶,需积温520~700℃;南方冬小麦长出5~7片叶,需积温475~625℃。在适期范围内争取早播是夺取丰产的重要环节,因此春小麦经常顶凌播种。播种深度冬小麦3~4厘米,春小麦2~3厘米。冬麦区以主茎成穗和分蘖成穗并举,每亩基本苗15~30万;春麦区以主茎成穗为主,基本苗要高于冬麦区。肥力较好的田块争取分蘖成穗,播种量可稍少;瘦地以主茎成穗为主,播种量稍多。旱地表土干松,播种后立即镇压,有利出苗和防冻。

小麦需肥较多。以土层深厚、排水良好、富含腐殖质的壤土、粘壤土最为适宜。每生产 100千克子粒需从土壤中吸收氮素3~3.5千克,磷酸1~1.3千克,氧化钾2~3千克。为促进苗期早发,使冬前达到一定分蘖和拔节期巩固分蘖成穗,要施足基肥和重施拔节肥。干旱地区以重施底肥为主。基肥和种肥两者折合氮素用量占全生育期的总用量,冬小麦为60~70%,春小麦为70~80%。基肥以有机肥为主,种肥则施用氮磷化肥。基肥不足的麦田在冬前或冬季补施追肥,有利于增蘖增穗。适当重施起身拔节肥,能促使分蘖成穗、穗大粒多;瘠薄麦田可适量补施孕穗肥以防止早衰、增加粒重。中国南方麦区由于雨水多、日照少,麦苗易于旺长,一般不施起身拔节肥,而是看苗施用拔节孕穗肥。分蘖期至开花期对磷、钾需要量很大,要保证供应。在酸性土壤中往往由于铝离子过多而引起小麦铝中毒,可施用石灰中和,并选用耐铝害品种。

小麦较耐旱,但一生中耗水量仍达400~600毫米。拔节到乳熟期需水量最多,占总耗水量的60%。其中以抽穗到开花期的日耗水量最大,拔节至抽穗、开花至成熟期次之。干旱少雨地区或干旱年份在拔节和抽穗开花期须灌水才能保证产量。田间持水量播种时以60~70%为宜,缺水影响出苗;起身拔节期以70%为宜,不足则减少分蘖成穗,故要及时灌水并结合追肥;拔节至孕穗期以70~80%为宜,不足会引起小花败育,减少粒数,故要看苗追肥灌水;灌浆期间以60~70%为宜,缺水会引起早衰或青枯逼熟,减轻粒重,故要灌好开花水和灌浆水。中国华北北部冬季干旱,越冬前灌水可防止冻害。南方麦区雨水多,要加强排水,以利根系发育。中国还采用“叶龄指标促控法”进行肥水管理。即根据叶片、叶鞘、节间等器官同伸规律和叶龄与穗分化的对应关系,以叶龄余数(尚未出现的主茎叶片数)判断穗分化和同伸器官的生育进程,并按不同叶龄时期肥水效应模式,有计划地浇水施肥,以控制器官发育达到预期目标。

收获脱粒宜及时,以避免不良气候可能造成的损失。手工收获多在蜡熟期、种子含水量不高于30%开始;用联合收割机收获宜在完熟期进行。留种用子粒宜在完熟期、含水量为14~16%时收获。脱粒后及时扬净。干燥子粒的含水率应不高于13%,以利贮藏。

品种改良 中国小麦种质资源丰富。其中普通小麦在95%以上,其他种仅零星分布。中国的普通小麦品种以穗型分,有通常、圆颖多花、拟密穗 3大类,另有一种护颖紧抱、状似斯卑尔脱小麦而穗轴不脆的独特类型──云南亚种(T.aestivum ssp.yunnanese),分布在云南省西部山区(图 4)。中国小麦的地方品种的优良特性,一是早熟,不少极早熟品种成熟期和大麦接近;二是多花多实,特别是圆颖多花类和拟密穗类的普通小麦品种更为突出,其中有些品种易与黑麦、大麦等杂交成功;三是对自然条件的高度适应性,不少品种分别具有耐寒、耐旱、耐湿、耐盐、耐瘠、耐赤霉病等特性。但上述种质资源的共同缺点是秆高而细,不抗倒伏,抗锈病性差。

50年代以来,中国陆续育成和推广了大批丰产抗病、抗逆品种,如碧蚂 1号、南大2419、济南2号、北京8号、泰山1号、丰产3号等。在提高产量的基础上基本控制了锈病为害,提高了抗逆、稳产水平。此外,小麦育种工作还致力于改良株形,选育半矮秆品种以提高产量,并努力提高品质,选育高蛋白质、高赖氨酸、面筋质强或低蛋白质等各种用途的品种。

小麦品种改良以常规育种法为主,结合采用突变育种、远缘杂交等。中国应用花药培养作为辅助手段已育出新品种在生产上应用。国家和地区间相互引种也是常用方法。中国的一些小麦产区曾分别从意大利、美国、苏联、墨西哥等引进了有较好适应性的品种,其主要目的是将其作为亲本资源,利用其抗病性、抗倒性、大穗大粒等特点,丰富国内品种的遗传基础。在西方各国则品种交流种植已成惯例。加拿大育成的优良品种 Marquis在北美曾闻名一时。此外,苏联品种无芒1号一度在东欧各国占优势。墨西哥玉米、小麦改良中心选育的高代品系Sonolika已在印度次大陆广为种植。

利用异地自然条件进行春小麦冬繁、冬小麦夏繁或春繁,一年种植二三代或应用温室条件结合“一粒传”方法,可加速育种进程,已取得良好效果。墨西哥玉米、小麦改良中心倡导的冬、春麦杂交、高低地交互种植、有目的地穿梭育种,以及在第三世界国家范围内广泛布点、开展多点鉴定的育种程序和方法,对丰富和聚合优良基因、改善遗传背景、增进适应性、提高产量潜力等,具有重大意义。

成套的小麦单、缺体等细胞遗传学材料,可用于导入近缘植物的有利外源基因,形成异附加系和异代换系,再通过电离辐射诱使染色体片段发生断裂与重接,或利用ph基因诱导部分同源染色体配对与重组,从而产生易位系,以供育种上间接利用或生产上直接应用。如中国丰抗号小麦和墨西哥玉米、小麦中心育成的Veery“S”等品种,都是小麦-黑麦1B/1R代换系或易位系杂交后选育出来的,它们继承了来自黑麦1R染色体的抗锈病和抗白粉病性。

病虫害防治 中国曾发现30多种小麦病害。其中较重要的有 3种锈病即条锈病、叶锈病和秆锈病,以及白粉病、赤霉病、根腐病和黄矮病等。对锈病最经济有效的防治措施是选用抗病品种,但要及时掌握锈菌生理小种的类别、分布和消长情况,有预见地不断选育出高抗(耐)流行小种的新品种。药剂防治也有一定效果。随着肥水条件和群体密度的提高,白粉病在各地日益流行,局部地区为害甚于锈病,也要通过培育抗病品种和药剂防治,予以控制。用粉锈宁(三唑酮)拌种或早春大田喷撒,对防治小麦白粉病、锈病、黑粉病有特殊效果。赤霉病以开花至成熟期造成的穗腐为害最为严重,受害早而重者全穗死亡,为害迟的个别小穗不结实或子粒皱瘪,粒重减轻,而且带病麦粒有毒,不可食用。秋耕时翻埋、烧毁遗留稻桩,可减少春季的病菌孢子量;开沟排水、降低地下水位,可减轻为害;选育抗(耐)病品种和药剂防治也有一定效果。根腐病可通过加强田间管理以减轻为害。由昆虫介体传播的红矮、黄矮、丛矮等病毒病要通过治虫来防病。此外,比较次要的或仅在局部地区为害的有颖枯病、叶枯病、全蚀病、土传花叶病、腥黑穗病、散黑穗病、秆黑粉病、线虫病等。黑穗病和线虫病曾在历史上为害较普遍,经多年防治,现已少见,但仍有零星发生。此外,轮作换茬也可预防土壤和残茬传播的病害。药剂或机械处理种子可以防治种子传播病害外,还可保护麦苗少受土传病原菌的侵害。各种防治方法中,抗病育种是防御麦病的主要途径。

小麦害虫在中国已查明有80多种。其中分布较广、为害较严重的有蛴螬、蝼蛄、金针虫和地老虎等地下害虫以及粘虫麦蚜虫和麦蜘蛛。部分地区为害的有麦秆蝇、麦叶蜂等。对于以上主要虫害,结合农业措施,及时施用杀虫剂,均能有效防治。历史上小麦吸浆虫曾在黄河中游地区严重为害,经药剂防治和选用抗虫品种,已基本消灭,北方春麦区选育出的一些抗麦秆蝇的品种也已在生产上应用。

用途 小麦子粒有丰富的淀粉,还含有较多的蛋白质及少量的脂肪、多种矿质元素和维生素 B。小麦子粒的蛋白质主要由醇溶蛋白和谷蛋白组成,俗称面筋,它在面粉加水和成面团后可形成有弹性的网状结构,经发酵膨胀后,适于烤制面包和蒸馒头等,这是其他粮食作物所欠缺的一种加工特性。小麦食品工艺品质的好坏主要取决于蛋白质的含量和质量,二者又受品种和小麦生长环境条件的影响。子粒蛋白质含量一般为12~15%,有的可达20%以上,高于其他谷物;春小麦高于冬小麦,硬粒小麦高于普通小麦。硬质普通小麦含蛋白质、面筋较多,质量也好,主要用于制面包、馒头、面条等。软质普通小麦粉质多、面筋少,主要用于制饼干、糕点、烧饼等。粒质特硬、面筋含量高、质较韧的硬粒小麦适于制通心粉和挂面。一粒小麦、二粒小麦、波兰小麦、斯卑尔脱小麦等的子粒面粉一般作饲料用。少数地区也有种植普通小麦作饲草用的。子粒还可用于制葡萄糖、白酒、酒精、啤酒和酱、酱油、醋等。麦粉经发酵转化为麸酸钠后,可制味精。面粉和制粉筛出的细麸加水揉成团后可漂洗出湿面筋,经油炸后制成油面筋,为中国特产食品。麸皮是家畜的精饲料。麦秆可作粗饲料和造纸原料,也可堆制或还田作肥料,以及用以编制手工艺品等。

参考书目

金善宝主编:《中国小麦品种及其系谱》,农业出版社,北京,1983。