斜视(卷名:现代医学)

strabismus

两眼视轴不能同时注视同一目标,仅一眼视轴指向目标,而另一眼视轴偏向目标一侧的现象。人类的眶和眼球位于额面,两眼视野大部重迭。当两眼注视一个目标时,目标的像分别投射在两眼视网膜黄斑中心凹上,视觉冲动通过每眼的视觉传导系统,传达到大脑皮质,视中枢把两眼的视觉冲动分析融合成一个完整的、具有主体感的单一物像,称为双眼单视。

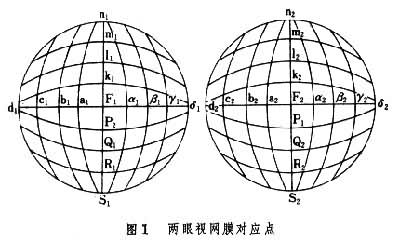

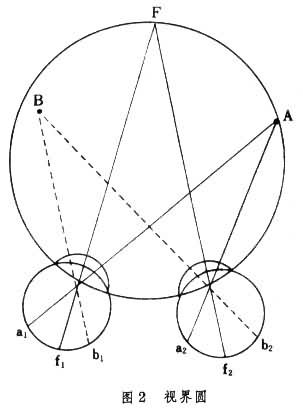

双眼单视的产生,要求知觉的、运动的和中枢的功能正常。①知觉功能:两眼的视觉知觉应正常或近似,两眼所接受的物像,其形状、大小、明暗、颜色需一致或近似。把两个形状非常悬殊的物像融合在一起是很困难的,如屈光参差超过2.50屈光度以上时,由于两眼视网膜上的物像相差悬殊,发生融合困难将破坏双眼单视;单眼黄斑部应能恒定地注视同一目标,无论眼注视何处,或目标向何处移动,均能使目标不脱离黄斑注意范围,此种能力称单眼注视力;两眼应能同时知觉外界同一物体的形象,一眼视力太低或在屈光间质内有混浊,则两眼不能同时感知外界物体;两眼黄斑部具有共同的视觉方向,即两眼视网膜的对应关系正常,两眼黄斑中心凹是一双对应点,具有共同的视觉方向,而在两眼黄斑中心凹周围视网膜上有许多成对的,具有共同视觉方向的点,称为视网膜对应点(图1),只有落在两眼视网膜对应点上的物像,才能形成双眼单视。无数成对的对应点,各依其视觉方向投向空间某一点,连接这些点形成一个假想的圆,称为视界圆,凡在此视界圆上的各点,均可被大脑融合成单一像(图2)。若注视目标A,来自A点的光线通过结点在视网膜黄斑中心凹f1、f2两侧的对应点a1、a2上结像,能被大脑融合为一个单像,因为A点位于视界圆上。若注视目标B点不在视界圆上,则B是在非对应点b1、b2上结像,不具有共同视觉方向,故不能形成双眼单视,而呈现复视;两眼能将落在视网膜非对应点上的物像矫正至正位,这种能力叫融合力。②运动功能:要保持两眼的位置在各眼位上协调一致,视远方时两眼视线能达到平行,注视近物时,两眼能协调地行使辐辏与分开,在向侧方作跟随运动时,两眼要始终以相同速度和幅度同时运动。任何肌肉和支配肌肉的神经的障碍(包括神经原性,肌原性及来自平衡器的障碍)均将影响双眼运动的协调一致。小的障碍可用融合力加以控制,双眼单视尚可保持,而大的障碍将无法形成双眼单视。③中枢功能:大脑中枢必须发育正常,能正确地接受从视觉及其他感觉器官传入的信号,并加以综合、分析、自主地或反射地通过传出系统发出神经冲动以调整眼球位置。若大脑不能同时感觉来自两眼的物像或不能把二者综合成单一的完整的印象,则调整眼球位置的反射冲动不能及时地发出而不能形成双眼单视。

当眼球的运动系统处于完全平衡状态时,若融合功能受到干扰双眼仍能保持正常的位置关系(双眼视轴平衡)而不发生偏斜,这种状态称为正位眼,但很少见。多数眼球有偏斜趋势,因有正常融合功能的控制仍能维持双眼单视,不显露偏斜,融合功能一旦受到干扰,即出现偏斜,这种潜在性偏斜称为隐斜;当双眼的视轴不能同时注视同一目标,仅一眼视轴指向目标,而另一眼视轴有明显偏斜,融合功能又无法控制时,即成为显斜或称斜视,有时隐斜可以经过隐斜—显斜阶段,逐渐演变为显斜。这种在不同时间、不同注视方向或不同距离,时而隐斜,时而显斜者,称为间歇性斜视。

斜视的分类可按注视眼的性质分为单侧性或交替性斜视;按融合状态分为隐斜、间歇性斜视和显斜;按发病年龄分为先天性(生后6个月前发生)或后天性(出生6个月后发生);按视轴的偏斜方向分为内斜视、外斜视、上斜视、下斜视、内旋转斜视和外旋转斜视;按引起偏斜的原因和斜视角随注视眼的更换而改变,分为共同性和麻痹性斜视。

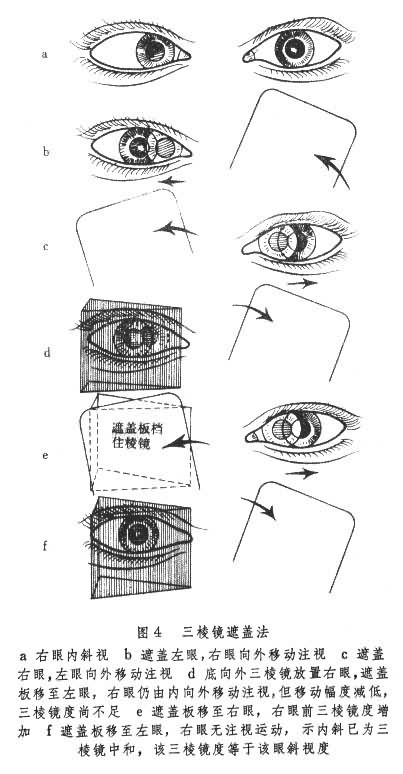

检查斜视应询问准确的发病时间、年龄,有何诱因,为间歇性或恒定性,有无复视或视物不清,家族中有无斜视或弱视,曾采取过何种治疗;详细检查远视力、近视力及矫正视力,对于高度远视眼和散光眼必须用1%阿托品油膏涂眼,调节充分麻痹后检查眼的屈光状态和屈光度;检查外眼、眼屈光间质和眼位,注意有无假性斜视的存在,如儿童期,由上睑延续而来的半月状皮肤皱折(称内眦赘皮),不仅可遮盖内眦部,同时可遮盖部分巩膜,导致鼻侧的巩膜较颞侧暴露得少,因而造成内斜视的错觉,用角膜映光法即可区别;将鼻梁上的皮肤挟起,也可使“内斜”消失;确定眼球偏斜方向,注意有无代偿性头位(歪头);检查眼球运动,确定每条肌肉功能有无异常;测量斜视角(偏斜度数),常用角膜映光法(图3)。此法简易,但不精确,用于不能合作的婴幼儿,检查者手持电筒在患者面前约33cm处,令患者双眼注视发光的灯泡,观察灯光反射在两眼角膜上的位置,如果在角膜上反光的位置相当于瞳孔缘,则斜视角约为15°(a),位于瞳孔缘与角膜缘中间者约为30°(b),位于角膜缘处为45°(c)。另一种方法为三棱镜遮盖法(图4),此法精确,目前普遍使用,令患者分别注视5m或33cm的光点,检查者用遮板交替遮盖一眼。若为正位,未遮眼固定不动;若未遮盖眼移向鼻侧属外斜视,移向颞侧属内斜视;若遮盖右眼时左眼向上移,遮盖左眼时左眼向下移,属右眼上斜,反之左眼上斜。此时在斜视眼前放一三棱镜(内斜视时基底向外,外斜视时基底向内,上斜视时基底向下),逐渐增加三棱镜度数,交替遮盖两眼,直到两眼不具有眼位移动为止,所得的三棱镜度数,即为该眼的斜视度。此外尚有弓形视野计测量法、同视计测量法等。

共同性斜视 据眼位偏斜的方向分为共同性内斜视和共同性外斜视,水平斜视较为多见,垂直斜视极为少见。

共同性内斜视 共同性内斜视分为调节性与非调节性,调节性内斜视为未经矫正的远视眼因过度调节而引起过强的辐辏形成内斜,多发生在3岁左右,开始常为间歇性,后期转为恒定性。此类型最常见。非调节性内斜视原因甚多,常因眼外肌解剖异常、辐辏力过强或分开力过弱。患儿往往一眼有器质性眼病,如角膜白斑、先天性白内障、视神经萎缩、眼眶或眼外肌发育异常等。且与遗传因素及中枢神经性疾病有关。

临床表现为两眼视轴不能同时注视同一目标,一眼视轴偏向鼻侧;眼球运动无障碍,注视任何方向时斜视角均相等,发病初期眼位偏斜常为间歇性。看近时明显内斜,看远时可能正位,逐渐变为恒定性斜视。第一斜视角等于第二斜视角。即用健眼注视目标,偏斜眼的斜视角称第一斜视角;用斜视眼注视目标,健眼偏斜角称第二斜视角,第一斜视角与第二斜视角基本相等。眼功能发生变化,在发病初期,由于一眼内斜,外界物体落在两眼视网膜的非对应点上,即健眼的黄斑中心凹,内斜眼的黄斑中心凹鼻侧,发生同侧性复视,也就是将一个物体看在两个水平位分开的两个物体,如右眼内斜视,则健眼看到的为真像位于左侧,内斜眼右眼看到的假像位于右侧,为了克服复视,大脑视中枢主动抑制斜视眼的视觉,久之健眼的黄斑中心凹与内斜眼黄斑中心凹鼻侧的视网膜形成异常视网膜对应,则复视消失。视觉抑制加深,进而发展成弱视,最后失去双眼单视。弱视多继发于单眼恒定性斜视,称斜视性弱视,属功能性改变,因此是可逆的,若早期治疗,则预后好。

应早期治疗,使两眼视功能恢复,获得正常眼位,达到功能治愈。因此必须提高斜视眼的视力,消除抑制,恢复正常视网膜对应,增强融合能力,矫正眼位,治疗愈早,取得双眼单视的机会愈多。否则只能达到美容效果。具体处理是矫正屈光不正,应在调节充分麻痹后(用1%阿托品膏)进行检影验光,远视应全部矫正。若戴镜3个月斜视毫无改变,则需行手术矫正斜视。若戴镜后内斜减轻,则残余的内斜视可根据斜视角的大小考虑手术矫正。对弱视的治疗,除增视疗法、压抑疗法和红色滤光片疗法外,200余年所使用的遮盖疗法,至今一直公认为一种简便易行的有效方法。利用同视机等视功能矫正仪作双眼视功能矫正训练,清除抑制,治疗异常视网膜对应,以取得双眼单视。若非手术疗法不能矫正眼位时,需行手术矫正,据斜视度大小,可作内直肌后退或外直肌缩短术;或内直肌后退加外直肌缩短术。

共同性外斜视 目前认为多数外斜视与局部解剖(眶轴向外,眼球外展居休息眼位)或神经支配(辐辏不足或分开过强)有关,是在双眼视觉反射尚未发育或巩固之前遭到破坏所致。少数先天性或婴儿型外斜视是因眼外肌异常,致使双眼视觉反射不能建立而丧失融合功能。

临床表现为两眼视轴不能同时注视同一目标,一眼视轴偏向颞侧;眼球运动无障碍,注视任何方向时斜视角均相等;第一斜视角等于第二斜视角。常见两种类型,一类早年发病,开始多为外隐斜,随年龄增长,融合功能不足,逐渐发展成间歇性外斜视,表现在疲劳或精神不集中时出现外斜,当用意志控制时,外斜视消失,亦可出现视力疲劳、视力模糊、复视、眼酸和头痛等症状。双眼视力正常,多数呈交替性外斜视。另一类表现为恒定性外斜视,由于间歇性外斜视失去意志控制或一眼屈光间质混浊或有屈光参差,使一眼视力下降所致。

共同性外斜视在间歇期内有双眼视功能,通过及时治疗,获得双眼视的可能性较大。通过检查视力和屈光间质及眼底检查,确定无器质性病变后,用1%阿托品膏散瞳检影验光。若有近视可完全矫正或稍过矫,以促进调节辐辏功能,协助矫正外斜位;若有弱视,则做各种弱视训练以提高视力,并用同视机进行视功能训练,消除抑制,恢复双眼同时知觉和一定的融合力及融合范围。手术治疗一般行外直肌后退或内直肌缩短术;或外直肌后退加内直肌缩短术。

麻痹性斜视 六条眼外肌常处于一定的平衡状态,维持眼球的正常眼位,若一条或几条眼外肌发生麻痹,眼球向麻痹肌作用相反的方向偏斜,称为麻痹性斜视。分先天性与后天性两种,先天性眼外肌麻痹的病因为先天发育异常。后天性者的病因多由外伤、感染、炎症、肿瘤、血管病变、 内分泌疾病、 代谢障碍、退行性病变、毒素和维生素缺乏等,尚有一部分原因不明。

临床表现为发病急,有复视,定向定位错误,伴头晕、恶心、步态不稳等,患者常闭合麻痹眼,以消除复视等症状。眼球运动受限,眼球斜向麻痹肌作用相反的方向,若外直肌麻痹,表现为内斜视;内直肌麻痹,表现为外斜视。第二斜视角大于第一斜视角。因为用麻痹眼注视目标时,大脑需要发出较大的神经冲动至麻痹肌才能使麻痹眼固定注视,而此神经冲动传给健眼的配偶肌,可使该肌过度收缩。为了避免或减轻复视的干扰,病人常出现代偿头位,又称眼性斜颈,即头向麻痹肌作用方向偏斜,尽量不使用麻痹肌,如右眼外直肌麻痹时,面转向右方,以避免右眼外展。

治疗应首先检查病因,针对病因进行治疗,后天性麻痹性斜视的病因复杂,需排除中枢神经系统疾病,耳鼻喉科疾病,内分泌或代谢障碍性疾病等。药物治疗常用肾上腺皮质类固醇、抗生素、三磷酸腺苷(ATP),维生素B1、B12等,还可辅以针刺及理疗等。肉毒杆菌毒素A局部注射可治疗麻痹性斜视,特别对外展神经损伤所致外直肌麻痹的急性期(4~6周内),疗效更佳。在麻痹肌的直接对抗肌注射毒素,可使其对抗肌(内直肌)松弛,使眼球的水平力量平衡,改善眼位,减轻或消除复视,并可预防同侧内直肌的继发性挛缩。经药物治疗6个月以上,发病原因已查明并控制。而麻痹肌的功能仍无恢复,可以考虑手术治疗。