孔丘(公元前551~前479)(卷名:法学)

世称孔子,春秋末期著名思想家、教育家和儒家学派的创始人。字仲尼,鲁国陬邑(今山东曲阜县)人。先世原为宋国贵族,因内乱避居鲁国,逐渐没落。他和他所创立的儒家对后世的影响极为深远,历代封建统治者几乎无不奉他为“圣人”。

世称孔子,春秋末期著名思想家、教育家和儒家学派的创始人。字仲尼,鲁国陬邑(今山东曲阜县)人。先世原为宋国贵族,因内乱避居鲁国,逐渐没落。他和他所创立的儒家对后世的影响极为深远,历代封建统治者几乎无不奉他为“圣人”。孔丘从维护当时各级贵族和整个剥削者的根本利益出发,提倡仁者“爱人”,要求“克己复礼”,建立了以“仁”为核心、以“复礼”为目的的思想体系,作为整个儒家的理论基础。在法律方面,他继承和发展了周公的“礼治”和“明德慎罚”思想,继续维护“亲亲”“尊尊”的宗法等级原则;宣传“为政以德”的“德治”,重视道德感化作用和统治者个人以身作则的表率作用,相对轻视法律及其强制作用。他认为在一般情况下,刑罚只应作为德化的辅助手段,第一个提出了后儒所说的“德主刑辅”思想。但为了缓和当时社会的各种矛盾,他对旧的周礼也进行了一些顺乎时代要求的修正,在思想上为变奴隶制的礼为封建制的礼提供了先决条件。

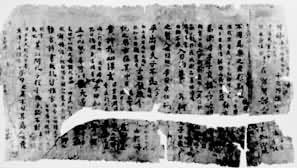

有关孔丘思想言行的资料不胜枚举,但多不可信。一般认为由孔门弟子或再传弟子记录编纂的《论语》,是研究孔丘思想最可靠的依据。

礼治 孔丘生当“礼坏乐崩”的春秋末期,但仍向往西周的典章制度,主张“为国以礼”的“礼治”,要求各级贵族以“礼让为国”,互相克制,停止争夺,遵守周礼。他认为“礼”之可贵就在于它体现了仁者“爱人”的精神,提出要以“礼”作为运用刑罚的指导,否则“礼乐不兴则刑罚不中,刑罚不中则民无所措手足”。他的这一思想后来发展为荀况的“礼者,法之大分(本),类之纲纪”,终于成为秦、汉以后封建立法“一准乎礼”的前奏。

为了维护“礼治”,孔丘主张:①“为政”必先“正名”。要求纠正当时各种违反“君君、臣臣、父父、子子”等级名分的混乱现象,做到“非礼勿视、非礼勿听、非礼勿言、非礼勿动”,反对僭越和犯上作乱。②“父为子隐,子为父隐”。在犯罪问题上,他认为正直的品德不是父子互相告发而是互相隐瞒。这正是后来封建法律中允许亲亲相隐的张本。③反对“铸刑鼎”。即反对公元前 513年晋国公布含有限制贵族特权内容的成文法。他认为这样势必导致“民在鼎矣,何以尊贵”、“贵贱无序,何以为国”的结局。④“礼乐征伐自天子出”。孔丘虽然维护贵族特权,但反对分裂割据,希望统一。所以在法律上他主张制礼作乐的立法权应归天子统一掌握,出兵征伐应由天子作出决定;最好能象周初那样再出现一个“天下有道,则礼乐征伐自天子出”的“太平盛世”。

德治 孔丘思想的显著特征之一,就是针对当时社会的大动荡,极力宣扬“为政以德”的“德治”,力求发挥道德感化作用来缓和各种社会矛盾,以挽救“礼治”。他说:“道(导)之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。”意即统治者用行政命令和刑罚手段治理人民,虽可使人不敢犯罪,但并不懂得犯罪可耻;如果用道德去感化并加强礼教,老百姓就会感到犯罪可耻而愿服从。他虽然没有全盘否定政、刑,但认为远不如德、礼优越,从而为后来儒、法两家的德、刑或“德治”与“法治”之争拉开了序幕。

孔丘的“德治”思想主要包括以下三方面:①要求统治者对人民必须“宽”、“惠”,即必须减轻压迫和剥削,理由是“宽则得众”,“惠则足以使人”。他不但比较重视犯罪的经济原因,认为盗窃的发生在于统治者的贪得无厌,而且主张富民、裕民,并强调先富后教,把经济问题置于优先考虑的地位。②提倡教化,反对“不教而杀”。主张不分贫富、贵贱和族类,对庶民也进行礼教,以期“齐之以礼”。这是他对周礼的重大修正,突破了“礼不下庶人”和“折民惟刑”的旧传统。③宽猛相济,德主刑辅。孔丘虽倡“德治”,但从不否定刑罚等暴力的作用。每当教化无效时,他也主张诉诸暴力,使用刑罚。他说:“宽以济猛,猛以济宽,政是以和。”但在一般情况下,他总是强调德化的一手。

“德治”思想是孔丘在统治方法上的重要主张。他认为统治者如行“德治”,就能得到人民的衷心拥护。他还期望通过“德治”“胜残去杀”,从而达到“无讼”的境界。他说:“听讼吾犹人也,必也使无讼乎。”既然狱讼都不会发生,当然用不着刑罚。这就是一般所说的“以德去刑”,是他替实行“德治”进行辩护的重要理由。但他这种“以德去刑”的理想遭到后来法家的一再驳斥。法家的“以战去战”、“以杀去杀”、“以刑去刑”,就是作为其对立面提出的。

人治 在治国问题上,孔丘还很重视统治者个人以身作则的表率作用。这是他维护“礼治”、提倡“德治”的必然逻辑。在“礼治”下,各级贵族都有相对独立的统治权,个人的作用比较突出;而要实行“德治”,又必须以有德者能居高位为前提,否则便不能发挥道德感化的效果。因此,孔丘特别强调统治者以身作则的重要性,多次指出统治者“不能正其身,如正人何”?甚至认为“其身正,不令而行;其身不正,虽令不从”。由于统治者能否以身作则关系到国家的治乱,因而他不惜修正周礼的“亲亲”原则,要求“举贤才”,主张让非贵族出身的“贤才”也能参与国政,并且提出了“为政在人”的“人治”观点。后来儒、法两家的“人治”与“法治”之争,象德、刑之争一样,也是肇始于他。不过孔丘虽重“人治”,但并不否定法律和法治的作用。孔丘的法律思想经过战国时期孟轲、荀况和西汉董仲舒等儒家的继承、发展和改造,终于变成了后来封建正统法律思想的核心,长期影响着封建社会的立法和司法活动。