孙中山(1866~1925)(卷名:法学)

中国资产阶级革命民主派领袖,近代中国伟大的革命先行者。名文,字德明,号逸仙,别号中山。广东香山(今中山)县人。青年时期曾在香港、澳门、广州等地读书,接受了资本主义科学文化的教育。在清朝专制主义极端腐朽的统治下,决心实行武装革命,推翻清王朝,建立以欧美资产阶级国家为模式的民主共和国。1894年12月,孙中山于檀香山华侨中建立了第一个革命团体──兴中会。1905年,倡议成立具有资产阶级政党性质的中国革命同盟会。以“驱除鞑虏,恢复中华,建立民国,平均地权”为纲领。同年11月,在同盟会机关报《民报》发刊词中,明确提出包括民族主义、民权主义、民生主义为基本内容的三民主义。(见彩图)

孙中山法律思想的理论基础 三民主义是中国资产阶级民主革命的指导思想,也是孙中山法律思想的理论基础。

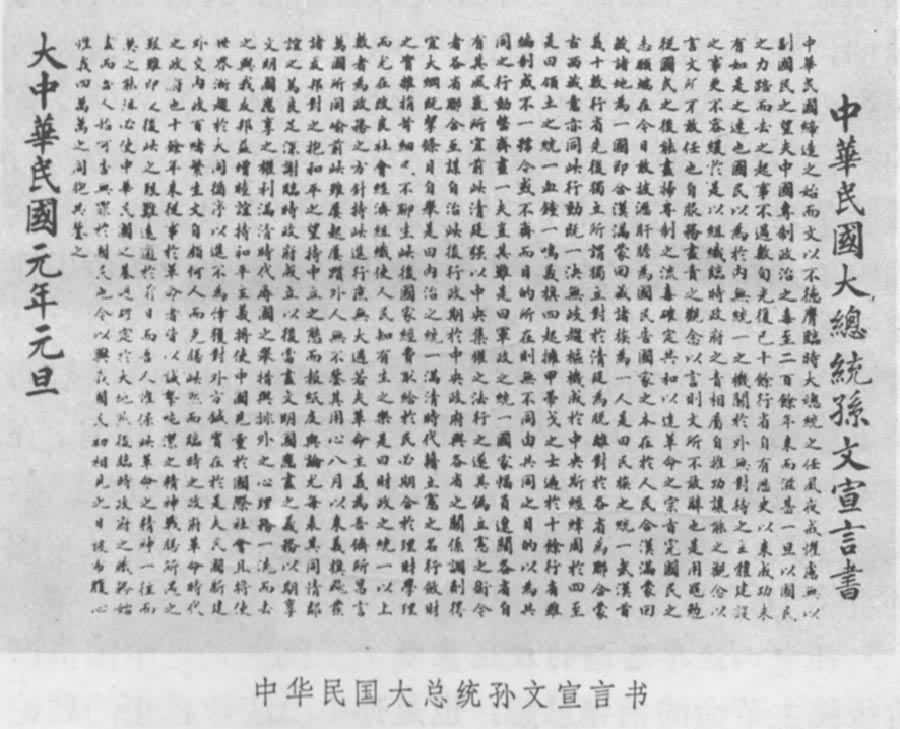

同盟会成立以后,革命形势迅速发展,终于爆发了辛亥革命,推翻了统治中国260余年的清王朝,建立了资产阶级专政的中华民国,孙中山就任临时大总统。在北洋政府时期,孙中山为保卫民国,进行了不懈的斗争。1923年1月,在中国共产党的帮助下,在广州召开国民党第一次全国代表大会,改组国民党为民主革命的统一战线的联盟,并将旧三民主义改造为以实行联俄、联共、扶助农工三大政策为主要标志的新三民主义。孙中山终生致力于民主革命,作出了伟大贡献。其主要著作有《三民主义》、《建国方略》、《建国大纲》等。

孙中山的法律思想是在斗争中逐渐形成的,是近代中国最具代表性的资产阶级民主主义法律思想。资产阶级法律观曾经使他迷信法律的效力,忽视政权对法律的保障作用,直至晚年经过斗争的实际教育和中国共产党的帮助,才在法律与政治、法律与民众等基本问题上产生了认识上的飞跃。

揭露清王朝残暴的司法镇压 孙中山从民族革命与政治革命相结合的立场出发,揭露了清王朝法密刑残,除公开的律例以外,皇帝随时颁发的诏谕,甚至“官场一语”都等于法律。人民被困于重重法网之中,没有任何自由。清王朝还用诛连九族的酷刑,禁止人民造反,企图永远保持专制皇位。在清王朝的法庭上,官吏操纵审判大权,滥施刑讯。人民虽身受冤枉,却告诉无门。清王朝法律极力“堵塞人民的耳目,锢蔽人民之聪明”,“无论为朝廷之事,为国民之事,甚至为地方之事,百姓均无发言或与闻之权”,“凡政治书多不得流览,报纸尤悬为厉禁。是以除本国外,世界之大事若何,人民若何,均非所知。”因此孙中山主张全部废除清王朝的法律。但是在他主持南京临时政府期间,曾经下令有条件地暂时援用清末修订的某些法律。

主张实行资产阶级法治 孙中山阅读了大量关于西方法律的书籍,认为资本主义国家经济发达,社会稳定,“实由政府有法律,民众得保障所致”,“国家除了官吏之外,次重要的是法律”,因此他在就任中华民国临时大总统以后,立即进行立法工作,设立法制局,编订各种法律法令,“巩固共和基础”。南京临时政府的法制建设,以“尽扫专制之流毒,确定共和”,“图谋民生幸福”为方针。为了保证立法权的统一,孙中山命令“民国一切法律,皆当由参议院议决宣布,乃为有效”。同时要求吸收中外学者参加法典的编纂工作。为了贯彻法治的原则,他主张严肃制裁违法的官吏。在解除临时大总统职务的前夕,还通告各省都督,对侵害人民生命财产的官吏,要立予尽法惩治。

提出五权宪法的学说 五权宪法是孙中山法律思想的核心。他明确提出了宪法的概念:“宪法者,国家之构成法,亦即人民权利之保障书也”。又说:“政治上的宪法,就是支配人事的大机器……讲民治就是要把机器给予人民。”由此得出结论,“要有良好的宪法,才能够建立一个真正的共和国家”,才能使人民有集会、结社、言论、出版、居住、信仰的自由权,因此他在主持南京临时政府时,急于制定具有资产阶级共和国宪法性质的《中华民国临时约法》。他还主张各省人民得自定宪法,自举省长,以实现地方自治,贯彻中央与地方的“均权主义”原则。

孙中山提出五权宪法,认为中华民国的宪法应当确认‘五权分立’,即在立法、行政、司法三权之外,另立中国固有的考选权和纠察权,执掌对官吏的考选和监督弹劾,以克服三权分立的缺点,补充代议政治之不足,矫正选举制度的弊病。他把五权分立的政体称之为“破天荒的政体”,而以五权分立为基本内容的宪法,就是五权宪法。在孙中山的建国方略中,三民主义和五权宪法都是基本的内容。

五权宪法的学说,是以人民掌握政权,政府实施治权的权能分治理论为根据的。孙中山提倡直接民权,认为人民拥有直接选举、罢免、创制、复决四项政权,才能保证行使立法权和对官吏的监督权。政府则执行立法、司法、行政、考试、监察五种治权。他强调司法为独立机关,不受行政机关的干涉,为了保证司法官熟悉法理,胜任称职,他命令“所有司法人员,必须应法官考试,合格人员,方能任用”。

孙中山晚年,总结了护法运动失败的教训,并在中国共产党的帮助下,认识到“宪法之所以能有效力,全恃民众之拥护,假使只有白纸黑字之宪法,决不能保证民权,俾不受军阀之摧残”,因此,他以民众的拥护作为推行宪法的先决问题,同时强调不以武力彻底消灭封建军阀势力,即使颁布了宪法,也无异于一张废纸。他说:“宪法之成立,唯在列强及军阀之势力颠覆之后耳”,并且说:“中国之法律”只有在不平等的条约废除之后,才“能普及于全国领土”,只有取消一切租界,才能使“阴谋破坏之反革命势力无所凭借”。

确认主权在民、保障人权及其他自由权 主权在民是孙中山一贯奉行的民权主义原则。他曾表示,《中华民国临时约法》中,“中华民国主权属于国民全体”的条文,是他坚持主张的,并多次阐明“夫中华民国者,人民之国也,君政时代则大权独揽于一人,今则主权属于国民之全体”。“国民为一国之主,为统治权之所出”。在主权在民的思想指导下,他还提出中华民国各族人民一律平等,“皆能取得国家参政权”。

孙中山还曾以临时大总统令的形式保障人权和自由平等权。他宣布人民一律享有选举、参政等公权和居住、言论、出版、集会、信教自由等私权,即使在清朝专制主义统治下名列贱籍的“蛋户”和“惰民”,也一体享有公权、私权,“毋稍有歧异”。他还确认男女平等的法定权利,说:“天赋人权,男女本非悬殊,平等大公,心同此理”,主张女子享有参政权。

针对清王朝法律公开认可买卖人口以及帝国主义贩卖华工等严重侵犯人权的现象,孙中山颁发命令严加禁止,同时宣布清王朝统治时期买卖人口的契约悉予解除,不得再有主奴名分,以贯彻博爱平等之义。

根据资产阶级私有财产神圣不可侵犯的原则,孙中山通令内务、陆军两部切实保护人民的财产。如受到侵害,准许向有关机关陈诉或控告。

孙中山认为刑罚的目的在于“维护国权,保护公安”,不是私人的报复手段,郑重下令一概不准刑讯,对从前的不法刑具,悉令焚毁。鉴于封建时代的审判专以口供为根据,致使刑讯合法化,他宣布:“鞫狱当视证据之充实与否,不当偏重口供”。他还在有关的批文中,肯定了人民的上诉权和诉讼当事人的辩护权,主张建立律师制度与司法独立相辅为用。