循环系统放射性核素检查(卷名:现代医学)

radionuclide studies of circulatory system

放射性核素检查是将含有放射性核素的示踪剂或显像剂,经静脉注射引入脏器,在体表探测它们发出的γ射线,以显示脏器形态和测定其功能。其基本原理和方法见核医学技术和放射性核素检查。本法已广泛应用于血管系统疾病的诊断和研究,常用方法如下。除这些方法外还有室壁运动相位分析、心肌代谢显像、颗粒全身显像、器官和肢体血流量测定、静脉显像、静脉血栓显像等方法。但有的还不够成熟,有的不够简便,有的则设备要求过高,故很少或较少常规应用。

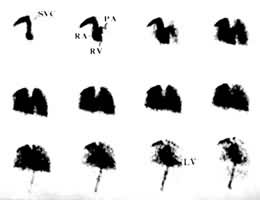

首次通过放射性核素心血管造影 (FPRNA) 将不能通透肺毛细血管壁的放射性显像剂,如 99mTc-高锝酸钠、99mTc-红细胞等,“弹丸”式注入肘静脉,使随血流依次充盈和流经腔静脉、右心、肺和左心,然后充盈主动脉及其分支,进而灌注到各器官。用γ照相机对准拟观察的部位,以每秒一帧的速度连续摄得放射性首次流经心血管各部位的影像,分析放射性流经的途径、放射性在各部位出现的时间、滞留的时间和影像形态。主要用于诊断以下几种疾病。

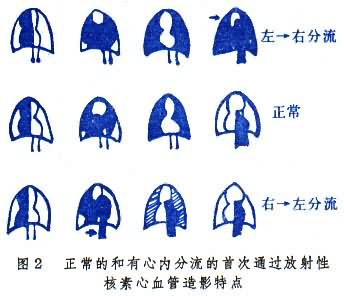

①先天性心脏病。从肘静脉注入放射性显像剂后,用γ照相机在心前区连续摄影。在正常人,上腔静脉于注射后约1.5秒首先显影,紧接着右心显影。随着右心影的逐渐消退,肺逐渐显影。在肺影消退的同时,左心逐渐显影。随后乃是腹主动脉显影,时为注射后10秒左右(图1)。左右心腔间隔缺损、动脉导管未闭和主动脉骑跨时,右心血可不经肺循环而直接分流至左心,或左心血分流至右心。左到右分流的主要特点是:左心首次显影后,右心和肺再度显影。右到左分流的特点是:右心首次显影后,左心和腹主动脉立即显影(图2)。用计算机辅助分析还可计算出分流量,测得的分流量与心导管术所得结果十分接近。本法属非创伤性检查,可在门诊进行。最宜于作先天性心脏病的初筛检查。诊断符合率达90%左右、本法也便于观察手术疗效。

②腔静脉阻塞综合征。腔静脉阻塞时,从末梢静脉注入的放射性显像剂在阻塞处受阻,通过表浅静脉侧支循环进入右心。用γ照相机在胸腹部连续摄影,可见腔静脉影像中断;胸腹壁放射性“乱飞”(侧枝循环征),右心显影迟延。若阻塞部位在奇静脉入口近心侧,则可见奇静脉显影。

③脏器灌注显像。用γ照相机对准拟观察的脏器连续摄影,可见放射性随血流首次灌注和流经该脏器的情况,可用以诊断脑局部缺血性病变、单侧肾动脉狭窄,鉴别良恶性病变和监测移植肾的血管吻合情况等。

平衡法放射性核素心血管造影(ERNA) 包括以下几项。

①血池显像。将数小时内不逸出血床的放射性显像剂(如99mTc-红细胞)注入静脉,待它在全身血床内混匀(即平衡)。因心腔和大血管内血量较多(称血池),含放射性也就较多,用γ照相机可摄得心腔和大血管的影像。本法可用以观察各心腔和大血管的形态和大小。真性室壁瘤和动脉瘤呈现宽基底的局部隆起影像,假性动脉瘤和室壁瘤多呈具有细颈的局部突起影像。心血池影像明显小于X射线心影,是心包积液的明证。左右心室血池影像间距明显增宽,则支持肥厚性心肌病的诊断。肝脾等脏器内占位病变的血池影像浓于正常组织,是海绵状血管瘤的特征。

②室壁运动电影显示。γ照相机以受检者的心电图R波作为初始信号启动,等时地在一个心动周期内连续摄取16~20帧心血池影像。反复摄取数百个心动周期的等时影像,由计算机分别将相同时相的影像叠加,可以获得心室从舒张末期到收缩末期、再到舒张末期整个心动周期的系列血池影像。将它们连续反复快速放映作电影显示,乃可见心腔影像周期性地缩小和扩大,影像边缘的舒缩正是室壁的运动(图3)。用计算机勾绘出舒张末期和收缩末期的心室边缘,加以重叠,可以简明地显示出室壁运动的情况。本法主要用以观察心功能和诊断冠心病。如心肌缺血者在剧烈运动后局部室壁运动相对减弱,这一表现的特异性很高,会同下述的射血分数在次级量运动后不明显增加,对心肌缺血的灵敏度达90%以上。根据室壁运动低下的部位,也可对冠状动脉病变进行粗略定位。心肌梗死因局部瘢痕形成静息时该处即常表现为室壁运动低下。室壁瘤的特征是静息时局部室壁无运动或已有反常搏动,运动后反常搏动出现或更加明显。本法便于观察治疗前后的变化,以判断疗效。

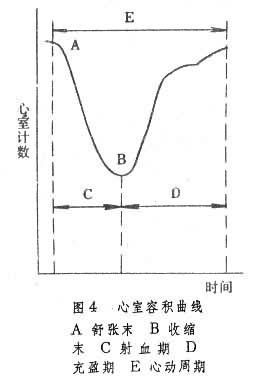

③心功能测定。利用计算机可将上述心动周期内心室影像的变化,定量地绘成时间-放射性曲线(图4)。由于心室内放射性的量与心室容积成正比,故该曲线即为心室容积变化曲线。根据此曲线可以计算出很多心功能参数,如每搏量(SV)、心搏出量(CO)、射血分数 (EF)、收缩末期容积(ESV)、舒张末期容积(EDV)、最大充盈率(PFR)、最大充盈时间(TPFR)等。其中射血分数最常用,即每搏量占舒张末期容积的分数:

EF=SV/EDV=EDV-ESV/EDV

正常人静息时左心室 EF大于0.50,右心室 EF大于0.40。次极量运动后皆上升0.05以上。冠心病心肌缺血者,静息时EF多数正常,经运动试验后,由于局部室壁运动相对减弱,使整个心室运动失调,EF不能上升如常,有时甚至降低。这一表现对心肌缺血的灵敏度达85%左右,比运动心电图(灵敏度约65%)高。因运动心电图较简便,仍为诊断心肌缺血的首选方法,但当其结果与临床情况和拟诊不符,或有影响心电图分析的因素(如束枝传导阻滞等)存在,即可采用本法。本法也常用于观察药物和手术疗效。

右心室EF会同右心穿通时间(即放射性从下腔静脉流至肺动脉圆锥的时间)是右心功能的灵敏指标,可用以早期诊断肺动脉高压和肺心病。

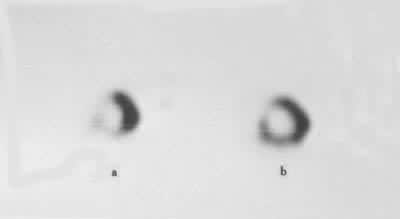

应用一般γ闪烁计数器对准左心室或右心室,采集心内放射性随心室舒张收缩的变化信息,输入计算机,也可得到心室容积变化曲线,进而计算出各种心功能参数。这种配套仪器称为核听诊器,价格低廉,体小轻便。但不能同时显示心影,计数器对位难得十分准确。

心肌灌注闪烁照相 静脉注入201TlCl(氯化铊-201)后,201Tl+类似K+,能进入正常心肌细胞,故心肌可用γ相机显像。因201Tl+进入心肌的量与局部冠状动脉血流灌注量成正比,乃称为心肌灌注闪烁照相。现常用的方法是次极量运动后立即静脉注入201TlCl,10分钟内开始γ照像,静息3小时后再行照相观察201Tl在心肌内的再分布。运动时201Tl+进入缺血区的量较邻近正常心肌相对少些,形成局部放射性减淡区。静息后201Tl+进行再分布,即从正常心肌细胞返回血流,再分配到内脏去。缺血的心肌201Tl+的返流,较少甚至还可以再进入一些,故在3小时后再显像时,原来的淡区可以不复存在(图5)。这种表现是心肌缺血的特点,灵敏度和特异性都在90%以上,是一种无创伤的、相当理想的心肌缺血诊断方法。在病变定位和显示病变范围方面,优于平衡法放射性核素心血管造影。冠状动脉造影能精细地显示冠状动脉的解剖情况,本法和平衡法放射性核素心血管造影主要提示狭窄的冠状动脉对其灌注区的血供情况和全心功能的影响,几方面结合起来,能更全面地了解病情,有利于诊断和治疗决策。本法用以观察冠状动脉搭桥术及经皮冠状动脉扩张术的疗效,及发现再狭窄,极为方便有效。

左室心肌梗死和室壁瘤在静息时即出现淡区。右室壁很薄,静息时常显影不良;正常人在运动后影像稍浓。若运动后仍不显影,提示右室心肌梗死,但假阴性较多。

用发射型计算机断层照相技术可对心肌作横断面、矢断面和冠状面的断层显示,有助于发现和定位较小的深在病变,进一步提高201Tl心肌灌注显像对缺血和梗塞病变的灵敏度。

201Tl价格昂贵, 现在正广泛研究其他的心肌显像剂。99mTc标记的异腈类化合物,如 99mTc-甲氧基异丁基异腈(99mTc-MIBI)等已广泛应用,但尚不能完全取代201Tl。

急性心肌梗死显像 新鲜的心肌梗死病灶逐渐有钙质沉着,故亲钙的放射性药物,如99mTc-多磷酸盐(99mTc-PYP)可以浓聚于病灶处而使之显影。发病后24~72小时显影率最高,此后病灶影像逐渐消退。病灶影像长期不退,是预后不良的征兆。胸骨、肋骨和胸部各组织(包括心肌、心包膜、胸膜、乳房、脾等)的轻重钙化病变,皆可因99mTc-PYP沉积而显影,诊断时要加注意。现在应用111In-抗肌凝蛋白抗体进行急性心肌梗死病灶的放射免疫显像取得成功。

血清强心苷浓度监测 强心苷是治疗充血性心力衰竭的常用药,其血清药效浓度与中毒浓度相差不多故中毒率较高,而中毒的结果较为严重,故需要进行药物浓度监测。用放射免疫分析技术可以简便准确地测定血清强心苷浓度,能有效地帮助临床正确用药。

参考书目

马寄晓、刘秀杰主编:《实用临床核医学》,原子能出版社,北京,1990。