上海市(卷名:中国地理)

shanghai Shi

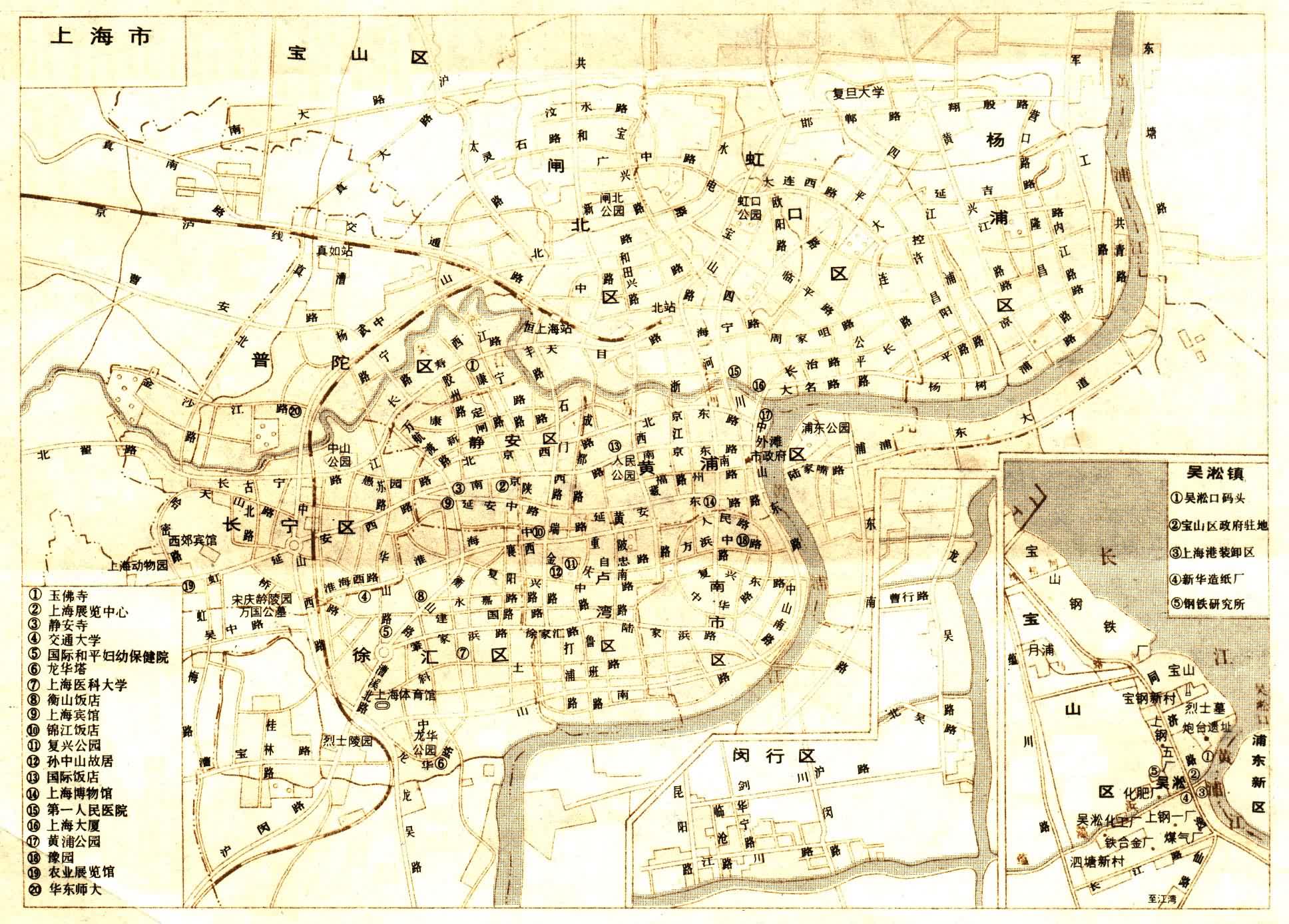

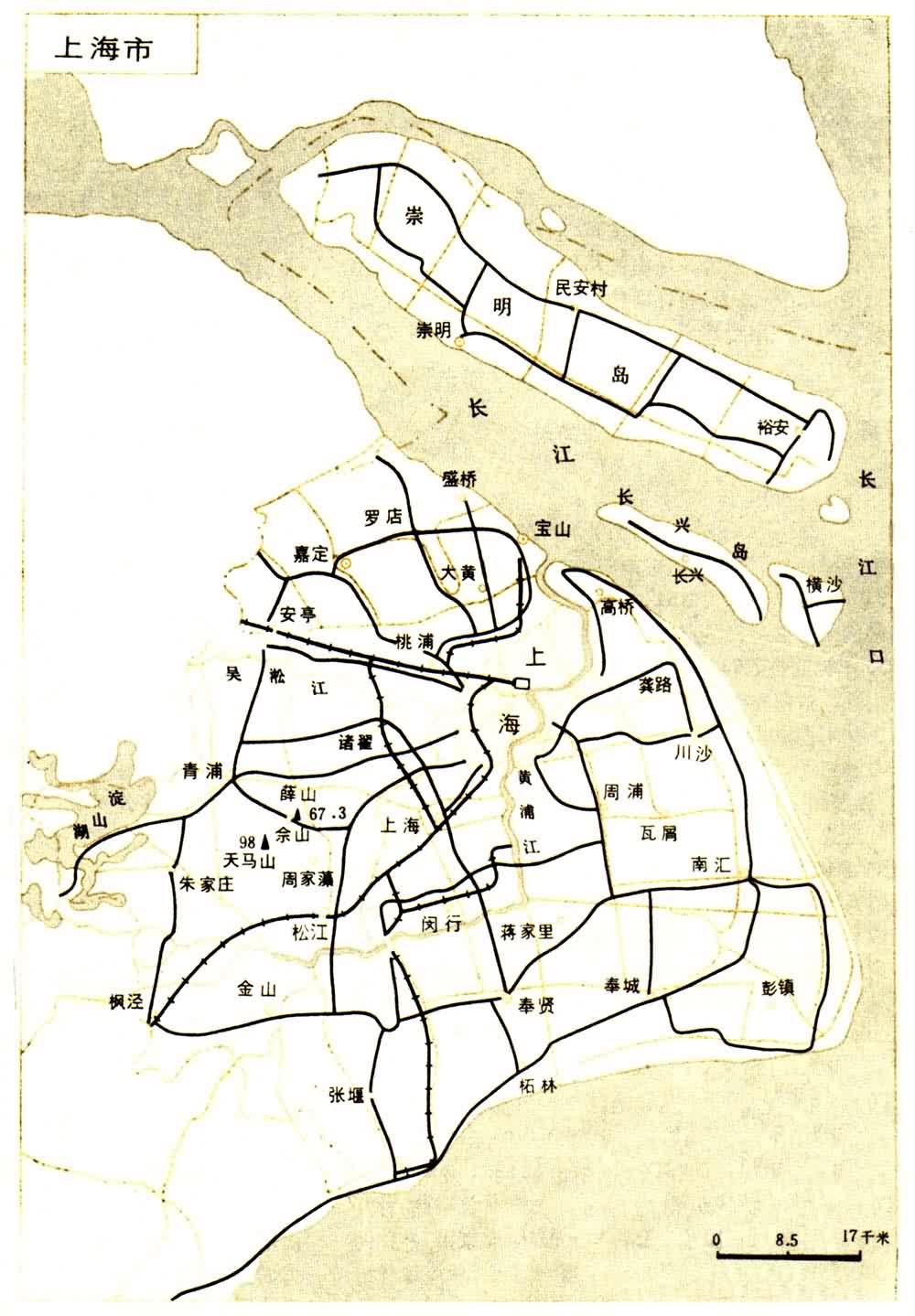

中国三个直辖市之一。全国最大经济中心和第1大港,世界著名特大港口城市。简称“沪”。位于北纬30°23′~31°27′,东经120°52′~121°45′,北界长江,南临杭州湾,东濒东海,西接苏、浙2省,南北长约120余公里,东西宽约100公里。辖12区和9县。面积6340.50平方公里,1990年人口1334.1896万;其中市区面积375.44平方公里,人口812.4436万。

自然条件

市境位于长江三角洲上,地势低平,河港如网。西部散见小山丘,天马山海拔98米,为市境最高点。

地质与地貌 地质构造属杨子准地台东缘拗陷区,燕山运动后期开始沉陷。第四纪末次海浸以来,经长江泥沙的填积,成为长江三角洲的组成部分。市境位于三角洲冲积平原前缘,北、东、南三面略为高起;中部黄浦江两岸次之;西部淀山湖附近一带地势最低,成为向太湖倾斜的碟形低平原。根据地貌成因和地面高程可分为3个地形单元:①淀泖低地。在古岗身以西,包括青浦、松江两县大部,金山县北部及嘉定、上海、奉贤3县的西缘,为在长江老三角洲古太湖基础上发育而成的湖沼平原,多洼地和湖泊。如青浦县西部即有淀山湖等大小湖荡30多个,地面高程约3~3.5米。此外,在松江县北部集中分布有佘山、天马山、凤凰山、横山、小昆山、辰山等少数基岩残丘,海拔在百米以下。②碟缘高地。指古岗身及其以东广大滨海平原区,包括宝山区及川沙、南汇2县全部,嘉定、上海、奉贤、金山4县大部,地势较高,地面高程约4~4.5米,或可达4.5~5米。平原上分布有多条与海岸平行的贝壳堤和古海塘残迹。南汇角及奉贤南部滨海地区滩地至今仍有显著而稳定的淤涨趋势,在南汇东滩分布有较丰富的滩涂资源。③河口沙洲。包括崇明、长兴、横沙3岛及其他刚露出水面的沙洲,成陆历史晚近。至今崇明岛北沿、东沿、西沿以及长兴岛北沿和横沙东滩高地滩仍在不断迅速淤涨,形成大片滩涂,利于围垦。上海南部奉贤、金山一带海岸线长期以来则有后退的趋势,原来在陆上的大、小金山,现都已成为海岸孤岛。

由于全市地势低平,大部分地区都处于高潮位之下,每当汛期和江海高潮,特别是秋季大潮汛和台风暴雨同时侵袭之际,易受江海横溢之害,须构筑海塘江堤和圩埝。滨江沿海一带土地坍淤不定;而江口沙洲,北涨南坍,亦须实施护岸防坍等水利工程。

气候 属北亚热带季风气候,温和湿润,四季分明。年均温15.7℃,1月均温3.3℃,较同纬度内陆温和,7月均温27.4℃,夏季各月不如同纬度内陆炎热。全年无霜期218天。10℃以上活动积温近5000℃,持续达232天。雨量充沛,年均降水量1143毫米,夏季占40.1%,冬季占13.0%,季节分配较均匀,利于农业。6月中旬~7月上旬为梅雨期,梅雨过后西南风盛行,高温干燥,形成伏旱;8月下旬~9月上旬多台风和暴雨;秋季时有连阴雨;冬春季则偶有寒潮侵袭,均对农业生产不利。

水文 境内水网密布,水量充足。主要河流和湖泊有长江河口段、 黄浦江、 吴淞江苏州河和淀山湖等。长江流经市郊北部,接纳黄浦江后,东流入海。江口呈喇叭形向外展宽,最宽处达80公里。黄浦江至吴淞口汇入长江,深度一般为7~9米,1~2万吨级船舶可直达上海港内各深水泊位。吴淞江为黄浦江主要支流,是上海同内地联系重要水运航道。淀山湖为市郊最大淡水湖泊,有水产、灌溉、交通之利。

土壤 市境江湖密布,江海冲积作用旺盛,冲积土发育广泛。由于地势低下,江、河、湖、海水位较高,地下水埋深很浅,土地处于高度渍水状态。土壤以渍潜型和淋溶—淀积型的水成和半水成系列土壤为主。前者主要是由沼泽土发育而成的青紫泥,集中分布于西部淀泖低洼地区;后者主要为草甸土起源的黄泥土、沟干泥、夹沙泥、潮沙泥及沙泥与滨海盐渍土等,其分布以东部碟缘高地和河口沙洲地区为主。一般土层较厚,结构较好。除青紫泥、沟干泥质地略较粘重外,其他质地均较适中,耕性较好。

发展简史

上海经历了从海滨渔村到现代大城市的漫长发展过程。据已发掘的青浦、金山、上海、松江、奉贤等县的多处古代文化遗址,表明早在五六千年前,已有人类在上海地区劳动、生息。最早的居民主要在岗身以西从事狩猎、渔牧活动,尔后逐渐耕垦务农,形成聚落。此类聚落随三角洲新涨滩地的拓伸而向东发展,大都具有海滨渔村特色。

战国时期,今上海地区属楚,为春申君黄歇封地。相传黄歇疏凿黄浦江,故黄浦江又称春申江,上海亦别称“春申”、“申”。古代上海一带为滨海渔村,其时渔民在江河中栽插名为扈的竹编捕鱼工具,以捕捉鱼蟹;松江(今吴淞江)下游一带,有“扈渎”之称,后“扈”演变为“滬”,是为上海简称“沪”的由来。从汉代起,上海就有铸钱、冶铁和煮盐等作坊。隋唐时期,随江南地区经济的勃兴,上海一带生产也开始发展。唐开元初年(8世纪20年代),兴修了南起盐官,北至吴淞江的捍海塘,土地随之进一步开垦,渐发展为重要产粮区。此后,市境人口及县、镇渐增,规模日益扩展。中唐以后,上海同海内外的经济、 文化联系有所扩大。唐天宝五年(746)所设的青龙镇(今青浦县东北),已发展为贸易港口。后因岸线东移,距海日远,其地位遂为北宋熙宁年间兴起的上海所取代。南宋咸淳三年(1267),设上海镇治,属华亭县管辖。自此,上海成为新的贸易港口。

元至元十四年(1277),在上海镇设市舶司,并建崇明州,继而又设都漕运万户府。其时,上海镇已为“华亭东北一巨镇”。至元二十九年(1292)设上海县,植棉业日趋兴盛,手工纺织亦渐渐兴起。乌泥泾(今龙华以南华泾镇)人黄道婆,从海南岛传入纺织工具与技术,促进了手工棉纺织业的发展。至明中叶,松江地区(包括上海)已成为全国最大棉织业中心,有“木绵文绫,衣被天下”之称。

明中叶以后,为防备倭寇侵扰,上海开始筑城。至嘉靖三十八年(1559),倭患平息,上海重获发展。明末,上海已成江南丝绸棉布集散地。嗣后,清王朝为防南明郑成功等抗清武装的海上袭击,再度实行海禁,海上贸易和渔业生产遭受严重打击,资本主义萌芽亦遭摧残。清康熙年间,海禁解除,于上海设江海关,海上贸易重又振兴,经济又趋活跃,上海逐渐成为全国贸易大港和漕粮运输中心,被称为“江海之通津,东南之都会”。

雅片战争以后,上海辟为通商口岸,英、法等国相继在上海设立租界,设银行、办工厂、开洋行,霸占了海关税收大权,垄断了绝大部分金融外汇和进出口业务,攫取了中国沿海南北洋和长江的航运权,从此上海成了帝国主义倾销“剩余产品”和榨取原料,对中国进行政治、经济、文化侵略的重要据点。此后,随洋务运动兴起,清政府陆续在上海创办近代工业。第一次世界大战期间,上海的民族工业有了新发展,初步形成了杨浦、普陀两个工业区和若干工业点。战后,由于帝国主义国家卷土重来,到20世纪20年代初,上海民族工业处境困难。

1927年析江苏省的上海、宝山、嘉定诸县地,置上海市,直属行政院管辖。1928年定为特别市。1930年又改为直辖市。辖旧市区及近郊,面积630平方公里。

抗日战争时期,上海工业遭受战争破坏,许多工厂陷入破产境地,民族工业持续不景气,城市经济和建设停滞倒退。抗日战争胜利后,以美国为首的国际垄断资本,控制和操纵了上海的电力、造船、化工、轻工等许多重要行业和金融、进出口贸易及航运事业,国内的官僚买办资本则把持某些主要工业部门。此后,由于国民党发动内战,加之美货充斥市场,通货膨胀等,工厂倒闭之风又起。直到中华人民共和国成立之前,上海工业生产始终未能恢复到战前水平。

1949年以前,上海市区经济活动分布特点是:①旧城区或租界,工业、商业和住宅区相互交错,无明显功能分区。②在相互交错中,又有相对集中的地段,如高级住宅区多分布在后期扩大的租界里;棚户区则在租界外围及码头、车站、铁道和工厂附近;商业区主要集中在租界地区,尤以南京路(西藏路以东)、霞飞路(今淮海路陕西路以东)规模最大,多综合性高级商店和银行;金陵路、北四川路南段和福州路(浙江路以东)商业也较集中;旧城区则仍保留部分传统商业或钱庄等。③规模较大的工业主要分布在用水及水运条件较好的黄浦江和吴淞江沿岸,如杨浦、普陀、南市等地区。一般内河小轮、驳船主要停靠吴淞江沿岸;长江及沿海客货轮则集中在十六铺一带,吴淞江以东主要停泊外洋轮及沿海大吨位船舶。

1949年以后,上海直隶中华人民共和国中央人民政府。1958年原属江苏省的嘉定、上海、松江、青浦、金山、奉贤、南汇、川沙和崇明等 9县划入。1984年市区扩大,将上述9县中的川沙、上海、嘉定、宝山4县部分地区划入市区管辖。1988年撤宝山县和吴淞区,设立宝山区。

人文概况

上海是中国工业门类较齐全的综合性工业基地和科学技术基地,又是中国优良河口海港、水陆交通中心。

人口与民族 随行政辖区的多次调整及人口的自然增长,上海人口总数由1949年的773.14万人,增加到1990年的1334.1896万人;其中市区人口821.4436万。约占总人口的66.23%。人口密度每平方公里2118人,是世界人口稠密地区之一。郊县人口密度,以市区为中心略呈环状分布,近郊大于远郊,北部大于南部,东部大于西部。在9个郊县中,以近郊的川沙县和上海县人口密度最高,每平方公里分别为1366人和1066人;远郊的青浦县最低,每平方公里仅657人。

1990年全市社会劳动者人数为763.8万人,占总人口57%。同年,劳动适龄人口在业率达90%,高于全国平均水平。在业人口职业构成是:从事制造业的人数占在业总人口的52.3%;农业劳动者占11.7%;商业、饮食业、物资供销及仓储业等占8.7%;交通运输邮电通讯占4.4%,建筑占4.4%,教育文化艺术占4.5%。从80年代末在业人口文化程度构成看,具有大学文化程度的占6.41%,高中文化程度占24.6%,初中、小学程度占60.4%,文盲、半文盲占8.6%。 其中具有大学文化程度的比重虽不算高,但与全国相比,在业人口文化程度之高,仍属前列。表明上海劳动力素质较高,具有明显的技术经济优势。

上海人口除汉族外,少数民族约占总人口的4‰。其中,人数较多的有回、满、蒙古、壮、朝鲜、维吾尔等民族,大部分集中在普陀、南市、黄浦和杨浦等区。

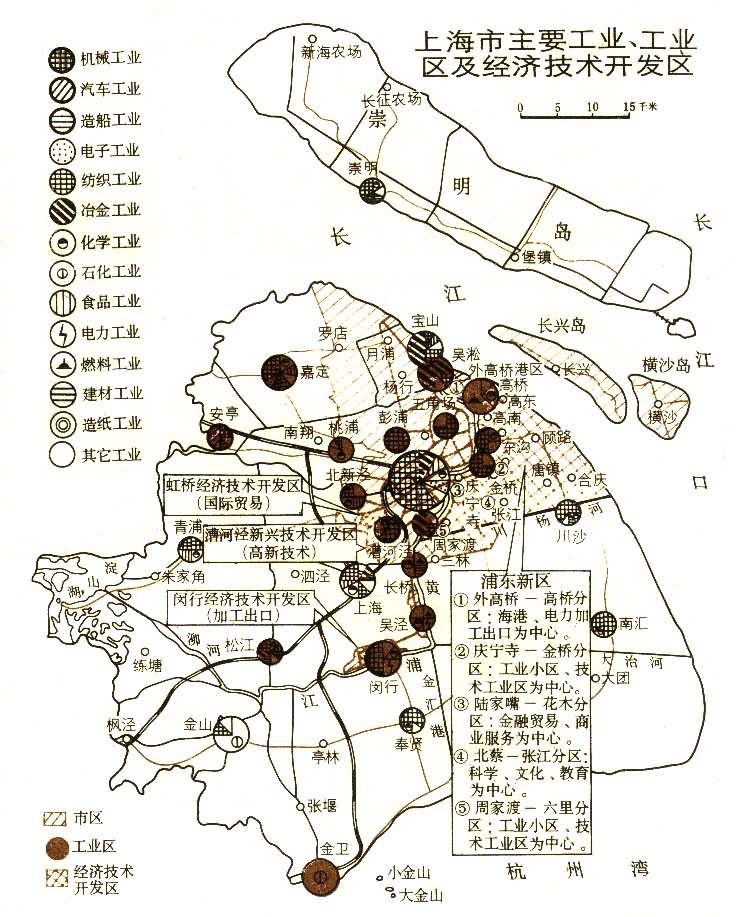

城市职能 1990年与1949年相比,上海工业总产值增长了32倍,工业结构由以轻纺为主体,转变为轻纺与重工业并重,化工、仪表等均有一定基础的综合型结构,上海已发展为大中小企业相结合、工业门类齐全,协作条件较好、具有较高科学技术水平与经济效益的综合性工业基地。在城郊农业中,粮、棉、油均增长2~6倍以上,单产水平居中国前列;蔬菜、瓜果、猪、禽、蛋、奶、鱼等食品生产和其他多种经营亦均有较大发展,农业已由以种植业为主,发展为农副工综合发展的经济结构。港口除码头泊位、岸线各有增长外,还相继建成集装箱码头、煤炭和粮食装卸系列化作业线,以及联运铁路线。1990年港口货物吞吐量1.396亿吨,比1952年增加24倍。城市建设中,1949~1990年陆续新建6541万平方米住宅,新增住宅面积约为上海50年代前住宅总面积的2.8倍;开辟了数十个工人新村或住宅区;改善了市区居民的住房条件。为适应经济建设和生产发展,在市区边缘辟建了漕河泾、长桥、周家渡、庆宁寺、高桥、桃浦、彭浦、吴淞、东沟、北新泾等近郊工业区和闵行、吴泾(已划入市区)和松江、安亭、嘉定、金山卫等卫星城镇。近年又开辟了虹桥、闵行、漕河泾 3个经济技术开发区,它们将成为上海对外经济、文化交流的现代化新区。1990年4月,国务院正式宣布开发、开放浦东,浦东新区将开发为上海中心城市重要组成部分和现代化的外向型工业基地、对外开放新窗口。上海已从单一结构的城市初步发展为以市中心区为主体,与周围一系列工业区、卫星城镇相联系的群体组合城市;成为中国具有重要工业、港口和外贸、科学技术基地等多功能的特大城市。

工业及其布局 上海是中国发展最早、规模最大的综合性工业城市。近代工业发展已有 140多年历史。但1949年以前,上海工业基础薄弱,且绝大部分为轻纺工业,结构畸形。1949年全市工业总产值中,轻纺工业约占88.2%,重工业只占11.8%。机械工业没有制造整机的能力,仅能对进口机器和国内轻纺工业设备进行装配和维修;钢铁工业年产能力仅5000吨钢;化学工业也只能生产少量的酸碱和低级的硫化染料;仪器仪表工业基本空缺。当时,全市2万多家工业企业绝大多数为小厂,分布零星,多与住宅混杂,设备简陋,技术落后,产品重复,布局极不合理。电力、煤气等动力工业及交通、公用事业等重要部门都为外资垄断;工业原料、燃料和工业产品销售市场也多为外资控制,具有明显的半殖民地工业特点。

中华人民共和国成立以来,在原有工业基础上,进行了几次规模较大的改组、更新改造和布局调整,创办了石油化工、新型金属材料、电子计算机、精密仪表和机床等,扩大了生产规模。近年来,在改造、更新轻纺工业的同时,重点发展了钢铁、石油化工、汽车制造、民用航空、电子和电站设备等 6个新的骨干工业。1990年重工业的比重占48.12%,轻工业占51.88%。1990年底,全市2635个全民所有制企业拥有的工业固定资产原值占全国的1/18左右,工业总产值却占全国的1/11。其中,轻工业产值约占全国的8.61%,重工业产值约占全国7.35%;棉纱、棉布和化学纤维分别约占全国的7.37%、7.89%和15.56%,自行车、缝纫机、手表、收音机、电视机分别占全国的12.38%、41.79%、17.55%、13.9%、17.3%,钢和钢材、烧碱、乙烯、塑料、金属切削机床、轿车及大中型拖拉机的产量,在全国也占相当大的比重。每年调出大量工业品,丰富全国各地市场,并远销国外。工业产品质量也有稳定提高,不少产品以质量优异而闻名国内外。

①机械制造工业。上海主要工业部门,迄今已有120多年的历史。但在50年代以前发展极其缓慢。50年代以来,随闵行机电工业区、漕河泾和松江仪表及高级轻工业为主的工业区、彭浦重型机械区、安亭汽车工业区等的建立和上海造船工业的蓬勃发展,机械工业生产已具有相当规模,在工业总产值中所占比重不断上升,目前,产值约占全市重工业总产值的1/5,在全国亦居首要地位。产品达百余大类,1.8万余种,主要有冶炼及电力设备,矿山、化工、纺织、轻工及农业机械,精密仪表、船舶、汽车及电子、电器等。

②纺织工业。上海第2大工业部门,主要分布在普陀、杨浦两区。50年代以来,经不断挖潜、革新和改造,已形成具有棉、麻、毛、丝、化纤等部门及纺、织、染、造、修配套的纺织工业综合体系,产值名列全国前茅。不少纺织品享有国际声誉,是上海市出口产品数量大,创汇最多的工业部门。

③轻工业。上海有历史基础而又发展较快的工业部门。50年代以前,上海轻工业主要包括纺织、面粉、卷烟、造纸、橡胶、皮革、肥皂和火柴等 8个行业。50年代以后,又发展了钟表、自行车、缝纫机、电视机、照相机、家用电器、塑料制品等产品的生产,现已成为全国自行车、手表、缝纫机等产量最高、成本最低、效益最高的生产基地。

④冶金工业。原为上海基础薄弱的原材料工业。50年代以前,钢产量低,品种少,规格不全。50年代以来,随吴淞钢铁工业区的扩大,特别是80年代宝山钢铁总厂的兴建,大大提高了上海的钢铁工业生产能力,1990年全市钢产量914万吨,占全国总产量的13.79%,成为中国东部沿海的大型钢铁基地,在中国占有举足轻重的地位。

⑤化学工业。新兴的石油化工和合成材料工业发展最快,综合利用国内石油、煤炭、原盐等天然资源,主要生产酸、碱和各种高分子合成材料及多种复杂化工产品,品种近2万种。主要化学工业区有金山、高桥、吴泾、桃浦。其中尤以金山卫石油化工厂、高桥化工厂和吴泾化工厂规模最大。

交通运输 上海交通四通八达,海运、河运、陆运、空运等各种运输方式兼俱,对促进上海地区经济的发展和繁荣起着极为重要的作用。

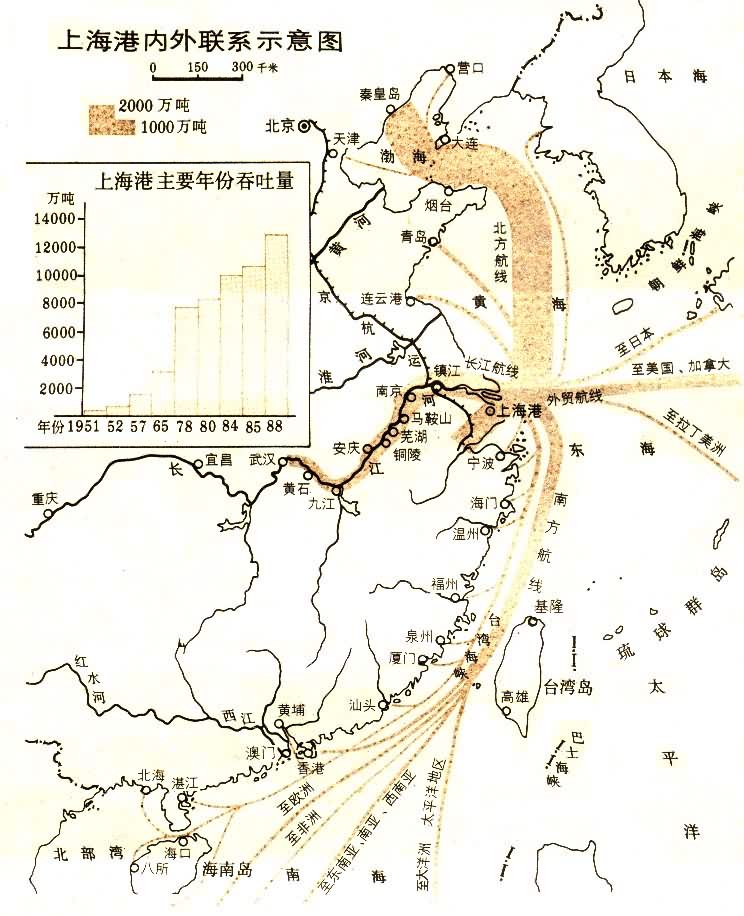

①上海是中国最大港口、华东地区最大的交通枢纽,世界十大港口之一。上海港位处中国大陆海岸线中枢,扼长江入海咽喉,作为近海天然河口港,具有发展内河航运和海上运输得天独厚的条件。凭借海上航道,可达沿海的大连、秦皇岛、天津、烟台、青岛、连云港、宁波、温州、厦门、广州、湛江、北海等港口;同时,依靠20多条远洋航线,沟通世界上160多个国家和地区的400多个港口;内河方面,以长江及吴淞江等水道与太湖流域及长江流域相联系。其腹地面积之广,经济之发达,为国内其他港口所不及,地位极为重要。

上海港区长达170公里,其中黄浦江从吴淞口至闵行段全长67公里,江面宽约500米,万吨轮可常年通航,2万吨级海轮全天可候潮入港,3万吨级海轮亦可乘大潮出入。全港区现有码头总长1.71万米,122个泊位,其中万吨级泊位64个(约占全国港口泊位总数1/6,其中深水泊位占全国22.5%)。20世纪60年代港口装卸已基本实现机械化,70年代又实现散装货装卸系列化、自动化。1992年底已拥有7个万吨级集装箱泊位,装卸能力达85万标准箱。集装箱运输列入世界前十位。1990年上海港年吞吐量达1.396亿吨,约占全国沿海主要港口货物吞吐总量29%,其中大部分为国内集散转运物资。货物中约有半数以上为散装货,尤以煤炭为大宗,其次为石油、矿砂、矿石等。目前,上海港向东西两翼扩展的宝山、关港新港区已建成,外高桥大型现代化新港也已初步建成。

②上海是沪宁、沪杭两条铁路干线的起点,并以此与国内铁路网相连接,迎送南来北往的旅客,装卸、中转各种货物。1990年的货运量5186万吨,客运量2476万人。今后,还将利用沪杭内环线、淞沪支线等铁路,兴建北起宝山钢铁总厂和石洞口发电厂,南至金山石化总厂,总长100公里的全国第1条城市快速有轨交通线,以缓解上海南北轴向交通。

③上海稠密的公路网是连接市区和卫星城及郊县的纽带,也是通往周围省区的主要通道。目前正在建设沪宁、沪杭高速公路。公路运输以短途客货运输为主。市内交通极为发达。以南浦、杨浦两座大桥为连接点,沟通浦东、浦西的交通干线──高架环城的内环线全长45公里,已动工兴建。同时,还规划建设全长89公里的外环线工程,作为连接各个工业和居住小区的快速干道。

继打浦路越江隧道建成通车后,总长2260米的延安东路过江隧道,以及南浦大桥和吴淞路闸桥等也已建成。世界跨度最大的斜拉桥──杨浦大桥正在兴建中。此外,在恒丰北路建成中国第1座独塔单索面斜拉立交桥,改善了市区南北交通和铁路新客站客流的疏导。 全长15.57公里的上海第1条地下铁道将于1993年建成。

④上海是中国重要航空中心和三大国际航空港之一。有国内航线60多条,可直达北京、沈阳、广州、成都、西安、乌鲁木齐及香港等大中城市。国际航线可达东京、大阪、长崎、旧金山、纽约、卡拉奇、洛杉矶等地。

贸易 上海商业发达,是中国特大型综合性贸易中心,其商品生产能力、市场供应商品量、内外贸易额、商品周转速度、商业情报灵敏度、商情预测水平、金融服务等,均在全国各贸易中心中居首位。在国内贸易方面,上海调往全国各地的工业品约占全国工业品调拨总值的40%,其中布匹、呢绒、自行车、缝纫机、电视机、照相机的调拨量居全国第1位。在对外贸易方面,上海亦为全国最大的进出口岸,外贸出口商品总值约占全国的1/5,同160多个国家和地区建立贸易关系。

上海商业行业繁多,商业网点多达3.4万多个,遍布全市各地,形成多层次商业网点,商品零售额居全国之首。市区的南京路、淮海路、四川北路、西藏路和豫园(见老城隍庙等地是大型商店、专业商店和特色商店最集中的地方,构成上海商业中心的主体。其中尤以南京路最为著名,拥有大型商店及各具特点的专业商店、经营全国各地名特产品的特色商店350多家,成为上海市区久负盛名的最大商业中心。福州路的文化街、北京路的五金街、金陵路的百货街和延安路的工业产品自销门市部,也都是名闻遐迩的特色商业街。近年来,市区和郊县还设立数百个集市贸易点。

文教科技 上海文教科学技术基础雄厚。全市现有全日制高等院校48所,各类自然科学研究机构1069所,各类社会科学研究机构24所,学术团体100多个,拥有各类科技人员60多万。全市高等学校多分布于市区边缘或近郊地段,在东北部的江湾五角场一带,集中了复旦、同济、外语、体育、财经等院校,形成本市较为集中、规模较大的文教区。市区西部有华东师大、政法学院和中国纺织大学等;西南部有交通大学;南郊漕河泾、梅陇一带有上海师大、华东化工学院等。市区南部枫林桥一带则是科研院所分布地。目前正在浦东兴建亚洲最高的电视发射塔。由于上海是中国发展最早的工业基地,全市拥有一支技术熟练的老工人和技术人员队伍。同时,由于上海是一个对外开放城市,同国外的经济、贸易、科技、文化联系和友好往来日趋频繁,有利于开展国际交流和合作,促进上海地区经济的发展和繁荣。

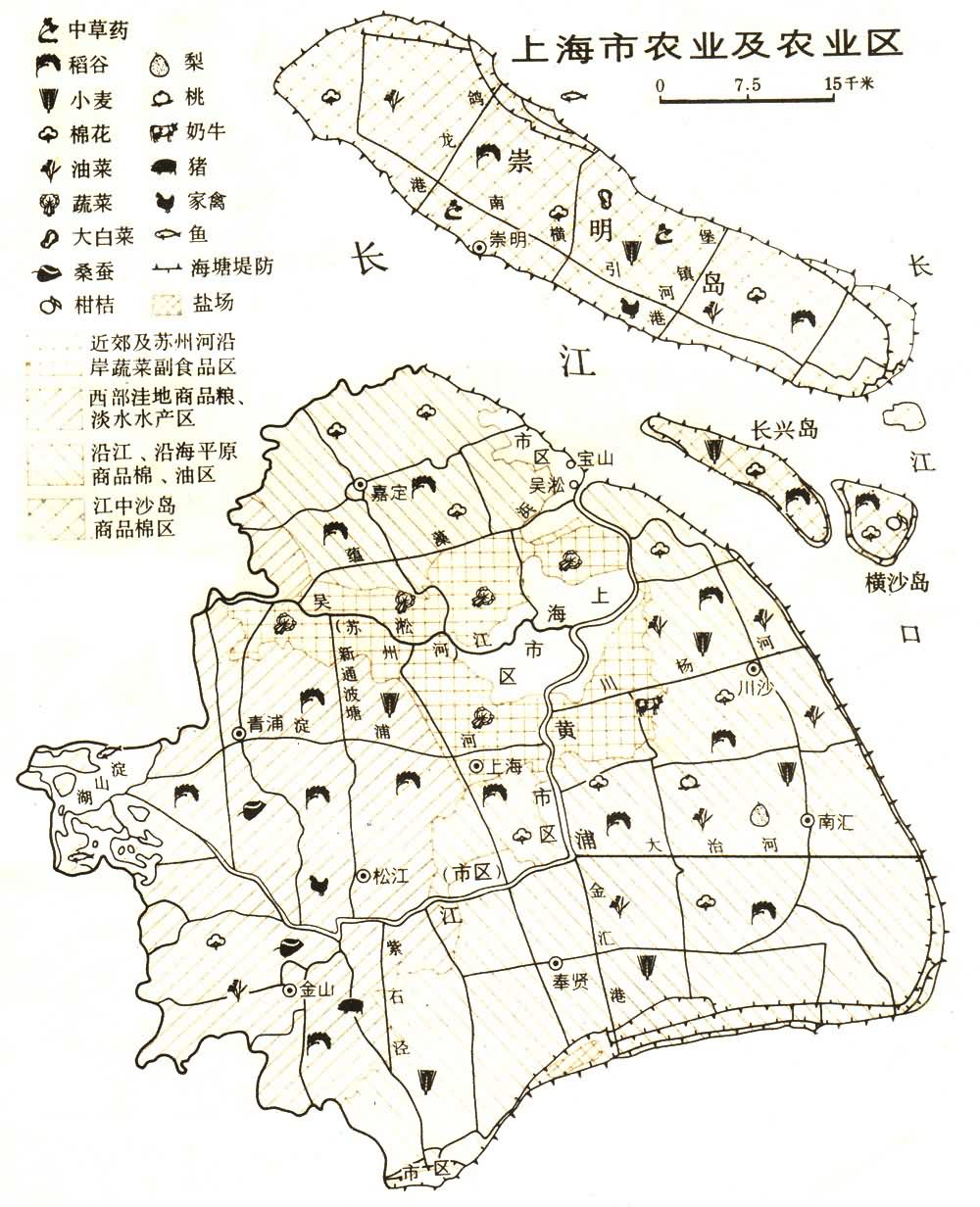

农业及其布局 上海郊区共有耕地32.32万公顷,机耕、机电排灌面积分别占耕地面积的90.7%和98%,并有89%的耕地成为旱涝保收的稳产高产农田,是国内机械化、水利化和生产水平都较高的农业区域之一。种植业以水稻和小麦等粮食作物生产为主,稻谷约占粮食总产量74%,三麦约占24%。1990年每公顷产粮5745千克。现有棉田 1.29万公顷,每公顷平均产棉945千克,年产皮棉1.2万吨左右,为全国著名高产棉区之一,又是本市棉纺织工业重要原料产地。 油菜是郊区主要油料作物,1990年播种面积9.29万公顷,平均每公顷产1950千克。畜牧业是上海郊区农业重要组成部分,1990年底生猪存栏237.5万头,产猪肉23.3万吨;市区消费的鲜牛奶和大部分淡水鱼也都靠郊区供给。郊区蔬菜生产主要分布于上海、嘉定、川沙等近郊县及青浦、南汇两县的部分乡村,1990年有菜田7.76万公顷,大体以市区为中心,由市区边缘向外呈双层环状分布,内层菜田面积较大,外层较小。60年代以来,本市蔬菜自给率已从1949年以前的33%提高到90%左右。

为适应城市经济发展和城市居民生活之需,上海的农业具有市郊农业的特色,优先发展蔬菜和猪、禽、蛋、水产等的生产。50年代以来,经不断开发和经营,郊区农业生产已形成4个农业区域:

①近郊及苏州河沿岸蔬菜、副食品区。包括上海、嘉定、川沙、青浦、南汇等县靠近市区和苏州河沿岸的30乡,是以种植蔬菜为主或今后发展蔬菜生产的适宜地区,农牧结合,猪、禽、蛋、奶生产基础较好。

②西部洼地商品粮、淡水水产区。包括市区西郊的松江全县及青浦县的大部分乡村、金山县北部和嘉定县西部的部分乡村,集中了全市粮田面积的1/3以上,提供的商品量约占全郊区商品粮总量的 2/3,为本市著名的“谷仓”。此外区内密布的淀山湖等湖、河水域,有利于发展淡水养殖和捕捞。精养鱼塘也较多,单产水平高,是本市理想的淡水水产养殖基地。

③沿江、沿海平原商品棉、油区。位于市区北部、东部沿江、沿海地带,包括奉贤全县及嘉定、宝山、川沙、南汇、上海、金山等县的大部或部分乡村,集中了全市大部分棉田,是重要的商品棉基地。区内油菜种植面积和产量均占全市一半左右,油菜单产远高于全市平均水平,成为全市商品食油的重要来源。沿海一带围垦滩涂,可用于发展水产养殖和奶牛饲养等。

④江中沙岛商品棉区。包括崇明岛、长兴岛、横沙岛的27乡及9国营农场。区内棉田面积约占全市1/5,所产棉花质地优良,可纺高档棉织品,是出口棉纺织品主要原料供应基地。其次,本区还是全市大白菜、西瓜等副食品基地之一。区内长江口有丰富水产资源。

城市地域结构 与上海现有职能相适应,城市地域结构在部分保留原有特点的基础上,已有显著改观:①加快工业区和卫星城镇建设,改善上海工业生产布局。1949年以前,上海市郊以农业为主,工业比重很小。为了改变上海人口、工业过分集中于市区,布局混乱的局面,将市区工业、人口向郊区城镇适当扩散。从1958年起,在市区边缘辟建了漕河泾、高桥、桃浦、彭浦、长桥、高桥、周家渡、庆宁寺、北新泾等许多近郊工业区。其中占地 5平方公里的漕河泾新兴技术开发区是中国最早兴建的技术开发区。同时,又陆续开辟了闵行、吴泾、安亭、松江、吴淞、嘉定、金山卫等卫星城镇,不仅向郊区扩散了市区工业和人口,并在远近郊区逐渐形成围绕市区的不同规模、各具特点的一批工业区和卫星城镇,使上海工业生产布局有了明显的改善,上海逐步由单一城市发展为群体组合城市。②促进旧城区改造,辟建大批新村和住宅区,基本改变了旧有棚户区及城市环境的面貌。50年代以来,主要是在市区边缘地带辟建长白、鞍山、彭浦、曹杨、虹桥、上钢等 150多个大小新村。其次,结合旧棚户区改造,建成大量新住宅区。1980~1990年累计新建住宅4259万平方米,市区人均居住面积由4.4平方米提高到6.6平方米。结合新工业区和居住区的开发和旧城的改造,各项市政公用设施也有较大发展。③大力发展多层次商业网点,方便群众生活,减轻和缓和了市中心区繁华商业区的拥挤情况。从50年代起,除四街一场(南京路、淮海路、四川北路、西藏路和豫园商场)商业中心主体外,市区又发展了多个商业中心,如静安寺、曹家渡、徐家汇等。此外,在各新村、住宅区及大企业单位,均设置了不同等级的商业网点。80年代初,又着力恢复和发展金陵路的商店,将其开辟为另一全市性商业街道──第2条南京路。