国民党统治区教育(卷名:教育)

1927年 9月中国国民党改组南京国民政府。在南京国民政府统治下的地区称国民党统治区。国民党统治区的教育主要指南京国民政府在教育方面的方针和实施。

“三民主义”教育宗旨 1928年南京国民政府大学院提出所谓根据三民主义而确定之“中华民国教育宗旨”为:“(一)恢复民族精神,发扬固有文化,提高国民道德,锻炼国民体格,普及科学知识,培养艺术兴趣,以实现民族主义。(二)灌输政治知识,养成运用四权之能力;阐明自由界限,养成服从法律之习惯;宣扬平等精义,增进服务社会之道德;训练组织能力,增进团体协作之精神,以实现民权主义。(三)养成劳动习惯,增高生产技能,推广科学之应用,提倡经济利益之调和,以实现民生主义。提倡国际正义,涵养人类同情,期由民族自决,进于世界大同。”后来在1929年3月国民党第三次全国代表大会通过,由南京国民政府正式公布之“三民主义教育宗旨”,将上述宗旨概括为:“中华民国之教育,根据三民主义,以充实人民生活,扶植社会生存,发展国民生计,延续民族生命为目的;务期民族独立,民权普遍,民生发展,以促进世界大同。”这个教育宗旨,违背了孙中山的新三民主义。

教育行政制度与学校系统 1927年国民党中央政治会议通过在1926年 3月广州国民政府设立的教育行政委员会之提案,教育行政制度采用大学院制。设“中华民国大学院”,大学院设院长、副院长及大学委员会,下设高等教育处、普通教育处、社会教育处、文化事业处和各种专门委员会(如政治教育委员会、教育经费计划委员会、考试制度委员会等)以及直属国立学术机关(国立大学、中央研究院、中央图书馆等)。蔡元培任大学院长。各省则分为若干大学区,每区设大学一所,以大学校长综理区内教育行政及一切学术事宜。1928年冬废止大学院, 成立教育部。 教育部下设高等教育司、普通教育司、社会教育司、总务司。1929年增设蒙藏教育司及华侨教育设计委员会。教育部之下并设有编审处,1933年改为国立编译馆。各省之大学区,只在江苏、浙江两省试行,未能推广。1928年成立“北平大学区”,1929年停止。设教育部后,各省设教育厅,县设教育局。

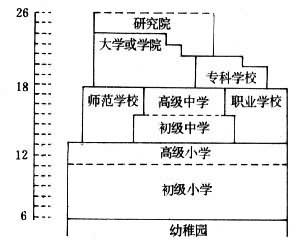

在学制方面,基本上仍继续实行1922年公布之壬戌学制。后鉴于中学采用综合中学制存在许多问题,师资和物质设备均无保障,学校管理顾此失彼,1932年以“过去中学、师范、职业学校合并制度,足使设施混淆,目的分歧,结果中学固无从发展,而师范与职业教育,亦多流于空泛”,“驯至谋生、任教、升学三者目的,均不能达”之理由,废除综合中学制度,中等教育分设中学、师范、职业三种学校。

各级各类教育的实施 国民党政府在1929年、1936年和1937年几次提出实行国民义务教育,制定扫盲计划,但均“由于经费困难,未能实施”。1933年国民党政府为配合对中国共产党革命根据地的“围剿”,而在赣、闽、鄂、皖、豫五省实行所谓管、教、养、卫并重之“特种教育”。据此,1939年 9月国民党政府公布“县各级组织纲要”,正式实施“管教养卫合一”,“政教合一”和“三位一体”的“新县制”。1940年 3月教育部根据“县各级组织纲要”制定“国民教育实施纲领”,推行国民教育制度。所谓管教养卫合一和三位一体即:“将乡镇一级之乡镇长、中心小学校长、壮丁队长,及保一级之保长、国民学校校长、保壮丁队长之职,定为一人兼任,其乡镇保之经济、警卫、文化、卫生等建设事业之执行,亦由小学教师负责分掌。所有组织民众,实行自治之使命,完全以小学为中心。”所谓国民教育制度就是将小学和补习教育合并进行。具体办法为乡镇设中心学校、保设国民学校。中心学校和国民学校都分为小学部和民教部两部。小学部收6~12岁儿童受一、二、 四至六年的义务教育。民教部设初级或高级成人班,施以四个月、六个月到一年的补习教育。这是一种企图用基层政权直接控制教育,用教育来加强基层政权,对抗和防范农民革命的措施。由于受到各省教育工作者的强烈抵制,所谓政教合一、三位一体的办法,只在四川几个县实行了一下,其他地区未能施行。国民教育制度推行的结果,只不过是将初级小学改称保国民小学,完小改称中心国民小学而已。小学课程几经修定,至1941年到1942年教育部陆续公布之小学各科课程标准规定为:团体训练(包括训育和卫生训练)、音乐、体育、国语、算术、常识(高小分为公民、历史、地理、自然)、图画、劳作。

中等教育方面,1932年公布《中学法》,规定中学校须为省立、市立、县立、联立和私立。1929、1932、1936和1940年四次修订中学课程。1940年规定普通中学课程,初中为:公民、体育、童子军、国文、算术、博物、生理及卫生、化学、物理、历史、地理、劳作、图画、音乐、选修。高中为:公民、体育、军事训练(女生习军事看护)、国文、外国语、算学、生物、矿物、化学、物理、历史、地理、劳作、图画、音乐。各校视地方情形自第三年起可酌设简易职业科目。1932年教育部规定了中学毕业生会考制度。

1932年公布《职业学校法》,规定职业学校分初高两级,以单科设立为原则,有特别情形者得设数科。课程最初由各校自定,1934年 6月教育部刊行《职业学校各科课程表教材大纲设备概要汇编》。

1932年颁布的《师范学校法》规定各级师范均由政府办理,师范学校收初中毕业生,学制3年;另有乡村师范和简易师范。1939年规定师范生毕业后需服务3年。 师范学校课程有:公民、国文、历史、地理、算学、物理、化学、生物、体育、卫生、军训(女生习军事看护)、劳作、美术、音乐、论理学、教育概论、教育心理、教育测验及统计、小学教材及教学法、小学行政、实习等。

1929年 7月南京国民政府公布《大学组织法》,同年 8月公布《大学规程》。大学设校分国立、省立、市立和私立。大学组织分文、理、法、教育、农、工、商、医8院,3院以上(须包括理、农、工、医各学院之一)得称大学,否则为独立学院。大学得设研究院。1931年通令大学采用学年学分制。除医科外,大学各学院或独立学院各科学生从第二年起应认定某系为主系,并选定另一系为辅系。大学得附设专修科。

抗日战争时期国民党政府在教育上的应变措施及战 后的复员办法 1937年芦沟桥事变爆发,平津京沪一带相继陷落,中国教育遭受了重大损失。国民党政府承认:“当时平津京沪各地之机关学校,均以变起仓卒,不及准备,其能将图书仪器设备择要移运内地者,仅属少数,其余大部随校舍毁于炮火,损失之重,实难数计。”据统计,战前高等学校 108所,从1937年7月到1938年8月被破坏91所。40%以上的中学陷入沦陷区或战区。为了维持战时教育,国民党政府采取了一些应变措施。将一批重点大学迁到内地。如北京大学、清华大学、南开大学迁昆明成立西南联合大学;北平大学、北平师范大学、北洋工学院、河北省立女师一部迁陕西城固成立西北联合大学;东北大学迁四川三台等,使师生不致流散,课程基本维持战前状态。1938年适应战时特殊环境,大学开始实行统一招生。太平洋战争爆发后,由于交通困难,改为划分考区,指定区内各公立院校联合招生。1943年规定公私立专科以上学校招生办法分为单独、联合、委托和成绩考查四种。为扩大招生,1939年大学设先修班,招收次优学生,入校补习一年后入大学本科。

从1937年起,为救济战区流亡中等学校师生设国立中学。抗日战争时期先后在河南、 陕西、 甘肃、四川、贵州、广西、青海、宁夏、 绥远、重庆等省市共设国立中学34所。此外,还办了国立四川造纸印刷职业学校、国立商业职业学校及14所国立师范学校。为解决战区流亡青年生活问题,1938年 2月公布《公立专科以上学校战区学生贷金暂行办法》,战区无经济来源之大专学生可申请贷金,毕业后以服务所得缴还学校。

抗日战争胜利后,国民党政府教育部召开了“全国教育善后复员会议”。对国立专科以上内迁的学校大部分迁回原址,一部分留设原地,并恢复由于战事而停顿的学校。对敌伪所设学校一律予以停闭或改组,在北平、上海、南京、武汉、广州、青岛、沈阳等地分设临时大学补习班,并对在敌伪所办大学、中学学习的学生作为“伪学生”,实行强迫训练,进行“甄审”。这遭到了原在敌伪地区被迫害被奴役的学生的坚决反对。专科以上学校学生在临时大学补习期满,成绩及格者,准予分发正式学校肄业证书。

学生的民主运动和国民党统治区教育的失败 国民党政府为了控制学生思想,在学校中开设公民和党义课,建立训导制度,向学生灌输封建主义思想。规定每个学校都要将“四维”(礼义廉耻)、“八德”(忠孝仁爱信义和平)制匾悬挂, "以资启迪 ”和 “ 匡正人心”。1939年国民党教育部颁布《训育纲要》规定,“修己”要作到“格物致知,正心诚意”,“善群”要“亲慈子孝,兄友弟恭”等,进行一整套封建伦理道德的灌输。同时,在初中、小学设童子军课,高中以上实行军训。军训属国民党训练总监部下设的国民军事教育处和各省的国民军事训练委员会主管,童子军属国民党童子军司令部管辖。1938年国民党还成立了“三民主义青年团”,“复兴社”并入三青团。

1946年,国民党政府与美国政府签订的《中美友好通商航海条约》规定,美国人或美国的公司等法人及团体,有在中国“领土全境内”,“不受干涉”地从事所谓科学、教育、宗教及慈善事业之权利。

从1945年日本帝国主义投降到国民党政府全面发动内战前,学生运动的中心是争取和平反对内战。1945年11月19日重庆各界代表成立了反内战联合会,25日昆明大中学生举办争民主反内战时事晚会,遭到国民政府军警的阻挠、破坏、并用机枪、小钢炮威胁。昆明 3万师生为了表示抗议,举行联合大罢课。国民党政府镇压学生运动,造成“一二·一血案”。为此,全国学生罢课示威,声援抗议,揭开了大规模学生民主运动的序幕。

1946年 9月下旬,全国各地举行了“要求美军退出中国运动周”,年底爆发了以“沈崇事件”抗议美军暴行的示威。1947年为反对国民党军队进犯解放区,全国学生掀起了“反饥饿”、“反内战”、“反迫害”的斗争高潮。国民党政府于同年 5月颁布“维持社会秩序临时办法”。1948年设“特种刑事法庭”迫害进步学生与民主人士。各地学生针锋相对地展开了反迫害、争自由、反暴行的斗争。同年 4月中旬,各地学生和教职员工掀起了新的斗争高潮。1949年4月1日南京11个专科以上学校学生举行示威游行,要求国民党政府接受中国共产党的八项和平条件,遭到镇压,造成“南京惨案”。

总之,从1945年日本帝国主义投降直到全国解放,国民党统治区师生的爱国民主运动从未停止。运动规模之浩大,旗帜之鲜明,影响之深广都是空前的。1949年大陆解放后,国民党军队撤至台湾,结束了除台湾省以外国民党统治区的教育。