明代海防筑城(卷名:军事)

fortifications of coastal defence in Ming dynasty

中国明代为防御倭寇(日本海盗集团)对沿海的侵扰,在北起辽东,南至海南岛的中国沿海,构筑的以卫城、所城为骨干,堡、寨、墩、烽堠和障碍物相结合的军事工程设施。它是从洪武十七年(1384)起,在元代沿海设防的基础上构筑起来的,划分为辽东、山东、直隶(今江苏、安徽)、浙江、福建、广东和北平(今北京、天津和河北部分地区)七个防区。北方主要加强大沽、辽东半岛和山东半岛的筑城设施,南方以浙江和福建海岸设防为重点。据明初统计,沿海共筑卫城和所城181座,下辖堡、寨、墩等达1622处。嘉靖年间,由于倭患加剧,又增筑了不少据点。明代这些海防筑城设施,依其位置和作用不同,可分为海岛筑城、海岸筑城和海口筑城。

海岛筑城 是按岛屿的大小和地形特点构筑的筑城设施。大岛构筑有以城池为中心,结合烽堠组成的环形筑城体系,在澎湖等重要的岛屿上构筑有炮台,台周筑矮墙,墙外挖壕沟。对面积较小且位置重要、离海岸不远的岛屿,设有水寨(如福建的烽火门、南日、浯屿、铜山、小埕水寨),同时在岛上筑有防御设施和水军专用的物资仓库。

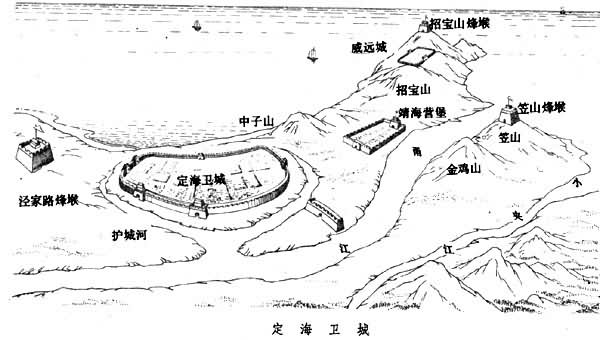

海岸筑城 由卫城、所城、墩台、烽堠和障碍物组成。每个卫、所防守海岸正面100~200公里,具有能独立作战和长期坚守的能力。除卫、所本身构筑环形筑城设施外,还注意外围筑城设施的构筑。如定海(今浙江镇海)的卫城(见图),墙高约7.6米,厚3.2米,周长4公里余,共有6座城门,门上建城楼,各门道内设闸门,门外有瓮城,沿城墙建有供作战用的敌楼10座,供射击用的雉堞2185个,城外有护城河环绕,各城门外设吊桥。定海卫城东北的招宝山(候涛山),扼甬江口,地势险要,山上筑有威远城。卫城之外的港口筑有靖海营堡,与卫城成犄角配置。墩台主要用于防守,建在卫城、所城附近或海口附近。烽堠用于瞭望和报警,间距1.5~6公里,沿海岸配置。

海口筑城 在江河的入海口两岸,构筑有城池、烽堠,通常多与江防其他筑城设施相结合,构成多层的筑城设施。如当时为了扼守长江口,防止倭寇船只沿长江侵入内地,就布有三道筑城线:以崇明岛及其南北两岸的太仓、吴淞、茜泾、海门为第一道筑城线,构筑有城池,沿海岸设烽堠;以通州(今江苏南通)、狼山(位于南通市南)、福山(位于江苏常熟,与狼山隔江对峙)为第二道筑城线,在通州筑城池,在福山上建营堡;以江苏丹徒东的圌山为第三道筑城线,修城池,筑炮台,并派水师协同固守。此外,在海口的岸边还有重点地埋设了地雷。在海口的近岸浅水地域布有触发水雷和操纵水雷(见水雷)。在可通航的一些江河入海口处植有数列木桩,以防倭寇船只驶入。

抗倭将领戚继光、俞大猷、李遂等,曾凭借这些海防筑城设施,取得了南澳岛、台州、通州等一系列抗倭战斗的胜利,使明代沿海赢得了50年的平静时期(见明东南沿海抗倭战争)。