沼泽生态(卷名:生物学)

wetland ecology

沼泽指地表过湿或有薄层常年或季节性积水,生长有沼生植物的地段。因沼泽环境有机物难以分解,故多有泥炭的形成和积累。本文就以这些含有厚度不等的泥炭的沼泽为主要内容,讨论其中环境与生物以及生物与生物之间的相互关系。

广义的沼泽泛指一切湿地(见彩图);狭义的则强调泥炭的大量存在。各国文献中用语也不相同。俄语中soлoтo一词指泥炭层达到30厘米以上(未疏干状态)的湿地。英语中则存在几个名词分指不同类型的沼泽,而且各家学者所赋予的含意也不尽相同。但 bog一词常指富有泥炭的贫养泥炭沼泽,因泥炭和积水均呈酸性,故又常译为“酸沼”。marsh和swamp则常指矿质土壤的湿地,marsh以草本植物为主,swamp以木本植物为主。 日本统称为“湿原”,把有泥炭的特称“泥炭地”。

沼泽类型 在高纬度地区,典型的沼泽常呈现一定的发育过程:随着泥炭的逐渐积累,基质中的矿质营养由多而少,而地表形态却由低洼而趋向隆起,植物也相应发生改变。沼泽发育过程由低级到高级阶段,因此乃有富养(低位)沼泽、中养(中位)沼泽和贫养(高位)沼泽之分。

富养沼泽 是沼泽发育的最初阶段。沼泽表面低洼,经常成为地表径流和地下水汇集的所在。水源补给主要是地下水,随着水流带来大量矿物质,营养较为丰富,灰分含量较高。水和泥炭的pH值呈酸性至中性,有的受土壤底部基岩影响呈碱性。如中国川西北若尔盖山原沼泽的泥炭呈碱性反应,就是因为该区基岩多为灰质页岩与灰岩夹层,pH值多在8左右。富养沼泽中的植物主要是苔草、芦苇、嵩草、木贼、桤木、柳、桦、落叶松、落羽松、水松等等。

贫养沼泽 往往是沼泽发育的最后阶段。随着沼泽的发展,泥炭藓增长,泥炭层增厚,沼泽中部隆起,高于周围,故称为高位沼泽或隆起沼泽。水源补给仅靠大气降水,水和泥炭呈强酸性,pH值为3~4.5。灰分含量低,营养贫乏,故名。沼泽植物主要是苔藓植物和小灌木杜香、越橘以及草本植物棉花莎草,尤其以泥炭藓为优势,形成高大藓丘,所以贫养沼泽又称泥炭藓沼泽。

中养沼泽 属于上述两者之间的过渡类型,营养状态中等。有富养沼泽植物,也有贫养沼泽植物。苔藓植物较多,但尚未形成藓丘,地表形态平坦,称为中位沼泽或过渡沼泽。

沼泽分布 全世界泥炭沼泽(按泥炭层30厘米计)面积约5亿公顷,占陆地总面积的3.35%。沼泽在世界上的分布,北半球多于南半球,而且多分布在北半球的欧亚大陆和北美洲的亚北极带、寒带和温带地区。南半球沼泽面积小,主要分布在热带和部分温带地区。

欧亚大陆沼泽分布有明显的规律性,因受气候的影响,在温凉湿润的泰加林地带沼泽类型多,面积大;第四纪冰川分布区,沼泽分布尤为广泛,而且以贫养沼泽为主,泥炭藓形成高大藓丘。泰加林带向北向南,沼泽类型减少,多为富养沼泽,泥炭层薄。

泰加林带以北的森林冻原和冻原,气候寒冷,为连续永久冻土区。冻原的地表因被冻裂、变形而分割为多边形沼泽。冻原的南半部和森林冻原的北半部有平丘状沼泽。在森林冻原带的南半部有高丘状沼泽,丘的高度可达数米。冻原带的沼泽面积较大,但泥炭层薄不足0.5米,多为苔草沼泽。

泰加林带以南的森林草原和草原地带,气候较干,没有隆起的贫养泥炭藓沼泽,有富养苔草沼泽、芦苇沼泽和小面积桤木沼泽。

北美洲寒温带的针叶林带,也有贫养沼泽,自纽约以北至加拿大纽芬兰的南部向西呈楔形延伸到五大湖以西明尼苏打州。森林带以北的冻原带,有冻结的“丘状沼泽”和“多边形沼泽”。针叶林带以南只有富养沼泽。

墨西哥湾和大西洋海滨平原以及密西西比河冲积平原上分布有富养的森林沼泽和高草沼泽。美国弗吉尼亚州东南部至佛罗里达有较多的滨海沼泽,其间北卡罗来纳州东北部到维尔日尼沿海平原上有著名的迪斯默尔沼泽,其中森林茂密,由第三纪残遗植物落羽松组成,泥炭层薄或不明显。在太平洋沿岸,山脉阻挡了潮湿海风,沼泽呈狭带状分布在沿海。从温哥华到阿拉斯加南部有贫养沼泽。阿拉斯加以北,主要是莎草科的藨草和棉花莎草组成的沼泽。北美中部草原地带,气温干旱,沼泽分布极少。

热带地区,如印度尼西亚、文莱、沙捞越、马来西亚半岛、东新几内亚、印度、圭亚那、刚果河和亚马孙河流域、菲律宾等地也有相当数量的沼泽分布。有的沼泽中泥炭层也较厚,如在沙捞越和文莱由龙脑香科微白婆罗双为优势种组成的森林沼泽。泥炭可达15米,而且沼泽地表层呈穹状突起。

南半球陆地面积小,除热带地区沼泽外,仅在火地岛和新西兰、智利以及安底斯山有沼泽,前3地有小面积泥炭藓沼泽。

中国幅员辽阔,自然条件复杂,沼泽类型众多,分布广泛。中国东半部气候温暖湿润,沼泽面积较大,类型多;西半部气候干旱,青藏高原气候高寒,因此,沼泽类型少,只有富养沼泽。

东半部临海,以辽阔的大平原和低山丘陵地形为主,从寒温带到热带都有沼泽分布。但类型从北向南减少,面积变小。在森林带的兴安岭和长白山地,集中分布有贫养泥炭藓沼泽和多种富养沼泽如落叶松苔草沼泽,灌丛桦苔草沼泽,苔草沼泽等。在亚热带山地分布有小面积贫养泥炭藓沼泽。温带平原地区有各种富养苔草沼泽和芦苇沼泽,前者多见于松嫩平原,后者多见于华北平原。在黑龙江省三江平原,沼泽最为集中,分布面积广大,主要是苔草沼泽和小面积芦苇沼泽。在亚热带平原,只有富养沼泽,主要是芦苇沼泽和小面积苔草沼泽。热带的低山丘陵、河谷中也有富养沼泽,但分布零星,面积很小。如云南南部的卡开芦苇沼泽,泥炭层厚达1米余;雷州半岛有岗松、鳞子莎沼泽,但泥炭层薄,小于 1米。处在温带的长白山地和大兴安岭,沼泽的分布尚有垂直分异现象。在长白山地海拔550米以下,以富养草木沼泽为主;550~1200米以森林沼泽为主,有富、中养沼泽,熔岩台地尚有贫养沼泽;1200米以上为火山锥体,不利于沼泽发育。中国的苔草沼泽植物,在温带为臌囊苔草;在南亚热带为绿穗苔草;在青藏高原为木里苔草等。

生活型 沼泽植物生长在地表过湿和土壤厌氧的生境条件下,其基本生活型以地面芽植物和地上芽植物为主。密丛型的莎草科植物如苔草属、棉花莎草属,嵩草属等占优势,用地面芽分蘖的方式,适应于水多氧少的环境,并形成不同形状的草丘:点状、团块状、垄岗状、田埂状等。后3种草丘的形成,除与组成植物的生物学特征有关外,还与冻土的融蚀有关。它们是形成泥炭的主要物质来源。此外,沼泽植物一般茎的通气组织发达,这也是对氧少的适应。

森林沼泽中有高位芽和地上芽的乔木和灌木。贫养沼泽中乔木发育不良,孤立散生,矮曲、枯梢,生长慢,形成小老树。如中国兴安岭的沼泽中,树龄150年的兴安落叶松树高才4.5米;北美的北美落叶松,树龄150年,树高仅30厘米。灌木有桦属、柳属。小灌木有杜香属、越橘属、地桂属、酸果蔓属、红莓苔子属等。它们在贫养沼泽中,往往形成优势层片,种类多,盖度大。

在中养和贫养沼泽中,地面芽苔藓植物种类多,盖度大,常形成致密的地被层和藓丘。其中以泥炭藓最发达。泥炭藓丘高度不一,中国和日本的藓丘一般较矮,小于0.5米,欧洲和北美的稍高。

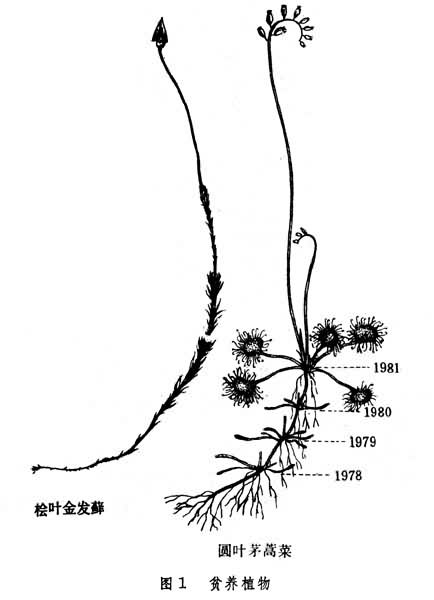

生态类型 根据沼泽水和泥炭的营养状况的不同,沼泽植物分富养植物和贫养植物。在以地下水补给为主的营养较丰富、灰分含量较高的条件下生长的植物,称为富养植物。如芦苇、苔草、桤木、落羽杉等;在以大气降水补给为主的营养贫乏、灰分含量较少的条件下生长的植物,称为贫养植物。贫养植物对恶劣环境具有特殊的适应性:有的植物顶端具有不断生长的能力,如泥炭藓和桧叶金发藓,有的植物具有生长不定根的能力,如圆叶茅膏菜(图1),因此它们能从沼泽表面吸收养料和水分。有的沼泽植物具有旱生结构,如叶片常绿,革质,有绒毛等,这样可以防止水分过分蒸腾,也是对强酸性基质的适应。沼泽中还有营动物性营养的捕虫植物,利用叶片上的腺体,消化动物的蛋白质,以弥补营养不足。中国有多种茅膏菜和猪笼草,北美有瓶子草和捕蝇草,南美火地岛则有茅膏菜和捕虫堇。

沼泽动物 不同类型的沼泽栖居着不同的动物。富养沼泽,尤其是湖滨附近的沼泽,动物种类丰富,有哺乳类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类和无脊椎动物昆虫等。哺乳类以水獭、水田鼠、水鼩鼱为代表。鸟类最多,有多种鹬类、涉禽类的鹤和鹭、游禽类的鸭和雁、猛禽类的沼泽鹄等。两栖类有蟾蜍和青蛙。爬行类有蛇。还有多种鱼类。在水中有双翅类的幼虫等。

草丛沼泽中通常动物较多,如田鼠和麝鼠,土壤中有寡毛类、蛛蜘和线虫。线虫在嫌气条件下从植物的通气组织获得氧,甚至在无氧条件下也能生存。

森林沼泽的动物主要是鸟类和过境的哺乳类,如熊、麂、狼等。森林沼泽的土壤动物有寡毛类、双翅类的幼虫以及线虫等。

无林泥炭藓沼泽无掩体,土壤呈强酸性,营养贫乏,故动物少,但可见到无脊椎动物的弹尾类、蜘蛛和蜱螨等。

沼泽生物群落的结构 沼泽生物群落因不同部位所受光、热和湿度、空气、基质等的影响不同,呈分层现象,由地面上不同高度直至土层的不同深度具有不同的结构和组成。

森林沼泽化形成的沼泽,结构较复杂。富养森林沼泽的地上部分有喜光的乔木层,喜阴耐湿的灌木层,喜湿的草本层。草本层中草丘发达。地下部分由枯枝落叶层和泥炭层(有活根)组成。

贫养森林沼泽的植物种类少,结构较简单,地上部分由稀疏乔木形成疏林,林下为喜湿耐酸的小灌木层和泥炭藓层,泥炭藓掩埋部分或全部草丘,有时没有乔木。地下部分有泥炭层(含有少数活根)。

中养森林沼泽属于上述两类沼泽之间的过渡类型。植物种类丰富,贫养和富养植物都有,因而结构较为复杂。地上部分有乔木层、灌木层、小灌木层、草本层、藓类地被层,没有藓丘。地下有泥炭层(含有活根)。

湖泊形成的沼泽,初期时,植物依水的深度和光照条件,从湖岸向湖心呈水平带状分布,分苔草植物带、挺水植物带、浮水植物带和沉水植物带,前两带组成沼泽。发育至中养阶段时,湖面出现苔草和泥炭藓层。贫养沼泽阶段,湖盆堆满泥炭,湖面以泥炭藓层为主,地表隆起。

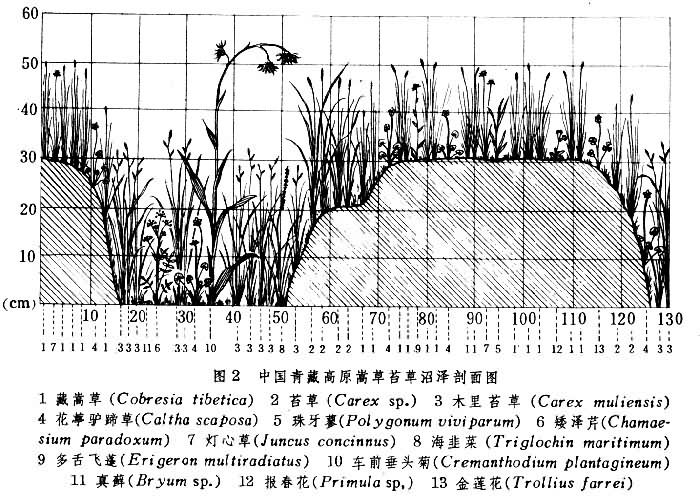

草甸沼泽化形成的草丛沼泽,随水文状况不同,而有草丘和丘间湿洼地之分。丘上潮湿,植物丰富,苔草为优势种(在高山和高原以嵩草为主)。其间夹有杂类草(图2),丘间洼地积水,生长喜湿植物。地下部分有草根层和泥炭层(中有少数活根)。

欧洲尚有各种高(贫养)、低(富养)位镶嵌沼泽。泥炭丘岗可高达数米,生长泥炭藓、地衣和小灌木;湿洼地有莎草科等有花植物和苔藓。

沼泽的生产力 作为生态系统的沼泽其能流过程与其他生态系统的主要不同之点是植物残体不能完全分解,一部分在嫌气条件下,以半分解状态形成泥炭,以泥炭形式将能量储存于地下。

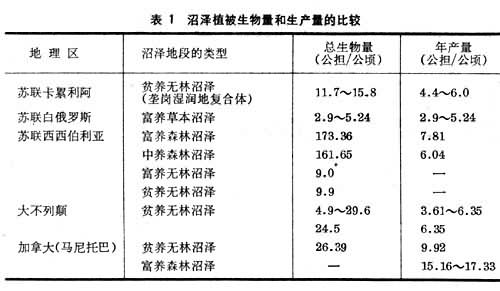

不同沼泽类型的生物量和生产量不同。富养沼泽营养丰富,生产量较高;贫养沼泽营养缺乏,限制了植物生长,其生产量也低(表1)。从表中可以看出,群落结构较复杂的森林富养沼泽和中养沼泽的生产量高,结构简单的无林的各种沼泽的生产量低。

泥炭藓的生产量因地而异。阿拉斯加的贫养泥炭藓沼泽中,泥炭藓的年生产量为每平方米150~180克。中国小兴安岭贫养兴安落叶松泥炭藓沼泽中,泥炭藓年生产量每平方米150~153克。欧洲的褐色泥炭藓在垄岗上年生产量为每平方米380~410克,在湿洼地为每平方米300克。而且泥炭藓种类不同,其生产量也不同。泥炭藓生产量在贫养沼泽中的中心部位比周缘部位大,因此沼泽体呈凸形。

草丛沼泽中,芦苇沼泽的生产量高,但受气候和水文条件的影响,产量不稳定。中国新疆的博斯腾湖的芦苇高达3~5米,年产量达每公顷3.3~15吨,而辽河口盘锦的芦苇沼泽产量仅每公顷2.25~11吨。苔草沼泽每年生产量为每公顷15.86吨,低于芦苇沼泽。

沼泽中许多灌木的浆果可食,如笃斯越橘、蓝靛忍冬、桑悬钩子、越橘、毛蒿豆等。但它们的生产量受气候影响变动较大。干旱年份或果实形成期气候炎热,产量降低。

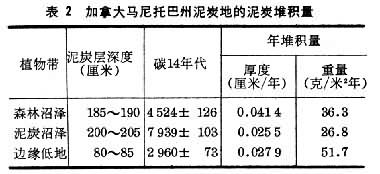

沼泽中生物量的基本成分是植物量,动物生产量小。富养云杉草本沼泽中的土壤动物的生物量每平方米为17克,贫养小灌木、泥炭藓沼泽中,每平方米为1克左右。通常沼泽中有大量泥炭物质,是沼泽生态系统中的能量“仓库”。根据碳14测定,中国小兴安岭更新世的贫养兴安落叶松泥炭藓沼泽,中全新世(近6000年前)的泥炭,每年积累速度为0.2毫米;苏联中俄罗斯高地,全新世泥炭每年积累速度大约为0.5~0.6毫米。1972年曾测定加拿大马尼托巴州沼泽,那里每年泥炭积累厚度为0.414~0.219毫米,年堆积量为每平方米30.3~51.7克(表2)。

沼泽的物质循环 以碳和氮的循环为例说明。

碳的循环 沼泽中的碳,是来自大气和溶解于水中的二氧化碳,以及泥炭中的有机物质的分解。沼泽的碳循环,首先是植物进行光合作用,固定大气中的二氧化碳,合成碳水化合物。一部分碳水化合物,又被植物呼吸作用消耗,产生二氧化碳,返回土壤和大气中,完成碳的简单循环过程。其次是在植物残体通过泥炭化过程形成泥炭,在需氧性细菌作用下,泥炭中有机物质被分解,释放出的二氧化碳参加生态系统碳素循环。在泥炭的有机物质中含有纤维素和半纤维素等。多糖类物质,在细菌、真菌和少数放线菌所分泌的水解酶的作用下,分解为单糖,如葡萄糖等。葡萄糖在不同条件和不同微生物作用下的分解产物有很大差异。沼泽地表有常年积水和季节性积水两种情况,这两种不同情况下二氧化碳的释放过程不同。季节性积水沼泽在干季时,葡萄糖经需氧性的细菌和真菌的分解,最后产生二氧化碳、水和能量,二氧化碳返回土壤和大气中。常年积水沼泽或季节性积水沼泽在雨季时,葡萄糖经厌氧性细菌分解,首先形成有机酸和二氧化碳,最后释放出甲烷和氢气。二氧化碳为中间产物,部分返回大气中。

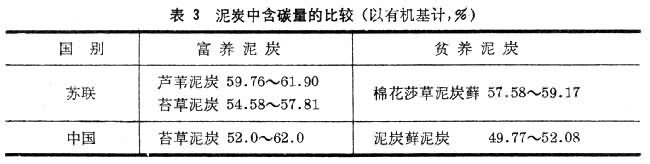

泥炭中的碳含量较高,但沼泽类型不同,泥炭种类也不一样;相应地泥炭含碳量也有差别(表3)。此外,在泥炭有机质含量基本相同的条件下,含碳量与分解度有关,分解度大者,含碳量高,反之则小。泥炭的含碳量,还随着地质年代而增加。据估算,含碳量增加2~3%,需要5000~8000年。因为碳聚积是依靠缓慢进行的次生缩合过程、脱水过程和脱羧基作用。

煤是含碳物质,是古代沼泽中的植物残体形成的泥炭,在漫长的地质时期中经压力成岩作用而形成的。煤由于地壳变动才露出地表,经过风化或人类燃烧,以二氧化碳的形式被释放到大气中,参与地球碳的循环。这种通过沉积物的碳循环的周期比大气碳循环长得多。

氮的循环 氮循环过程比碳循环复杂。沼泽生态系统中氮素的来源有大气中的游离态氮、降水携带的少量硝态氮和铵态氮,还有泥炭中的含氮有机物质,如蛋白质、腐植酸、生物碱等。

大气中的游离态氮,不能被植物直接吸收,要经过固氮细菌的固氮作用,才能被植物吸收。沼泽植物桤木根部的束状大根瘤中,生活有共生的放线菌,它们能固定大气中的氮,故桤木沼泽中,氮的含量较多。

沼泽中氮的循环主要是泥炭中的含氮有机物质在微生物的作用下,经过复杂的生物化学过程释放出氮,但是在需氧条件下与厌氧条件下的含氮有机物质分解过程不同。需氮性细菌分解发生在干季泥炭的表层,泥炭中含氮有机物在微生物的作用下,转化为氨。其中一部分氨返回土壤被植物利用;还有一部分又可在亚硝化细菌和硝化细菌的作用下,氧化为亚硝酸及硝酸盐类,被植物吸收。

在沼泽地表常年积水情况下,以厌氧性细菌活动为主,兼有需氧性细菌活动。氮的转化以反硝化过程为主。反硝化细菌以亚硝酸及硝酸盐作为氧的来源,将化合态氮转化为游离态氮返回大气中,实现了氮的循环。

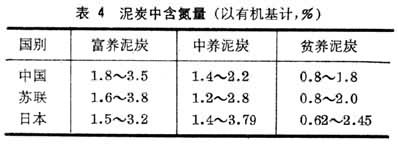

泥炭中的含氮化合物90%以上是有机态氮。泥炭含氮量随着泥炭类型而不同,富养泥炭含氮量高,贫养泥炭含氮量低(表4)。

沼泽的形成与演替 水分状况是沼泽形成与发展的主要因素。气候和地貌条件直接或间接决定了地表水的数量和分布。年降水量大于蒸发量的地区,空气湿度大,于是在一些平坦的低地上和第四纪冰川作用形成的湖区(如北美、北欧、西欧)和低地或新构造运动缓慢沉降区、冻土区,由于排水不畅,地表可常年处于过湿状态。这种过湿状态改变了土壤通气状况,抑制了土壤动物和微生物的生命活动能力,破坏了土壤和大气、植物之间的正常物质交换,使得在这种缺氧条件下,土壤中矿物质的潜育化过程和有机物质的泥炭化过程得到发展,因而形成了沼泽。热带地区气温高,植物残体分解快,不利于泥炭的积累。但在雨量多、湿度大、植物的生产量高、常年积水的低洼地也能形成泥炭。因此,水分条件是形成沼泽的首要条件,地貌是形成沼泽的基础。沼泽化过程包括:

①水体沼泽化 一般发生在风浪小的浅水湖泊和流速缓慢的小河中。从丛生植物开始,其形成过程有两种方式:一种方式是植物呈带状从湖岸向湖心侵移,这种沼泽化过程发生在浅水湖或河道中。初期在湖底有藻类和浮游生物的残体与泥沙一起沉积在湖底形成腐泥。腐泥不断加厚使湖泊渐浅,带状分布的高等植物也依次从湖岸向湖心推进。大量的植物残体积聚在湖底,在水下缺氧条件下,形成了泥炭。泥炭一层层增厚,湖水变得更浅,最后整个湖盆变成沼泽。另一种方式是植物呈浮毯状从湖岸向湖水面蔓延,这种情况常发生在风平浪静的陡岸湖泊或流速缓慢的河流。在湖岸或湖底生长着浮水植物,如睡菜、漂筏苔草、毛果苔草等等。其根状茎浮于水面,交织成网状,向湖面蔓延增厚,形成“浮毯”。有时“浮毯”被风吹散变成“浮岛”,“浮岛”相接时湖面缩小,残留的水面,称为“湖窗”。“浮毯”底部的植物残体脱落于湖底形成泥炭,泥炭与“浮毯”之间,常有静水层,最后静水层消失,整个湖盆被泥炭填满。

②森林沼泽化 林区的河谷和缓坡山麓或平缓的分水岭,常有潜水以泉或慢流方式渗出,造成地表过湿。其上生长苔草等喜湿植物,随后地面枯枝落叶和草丘栏截并保持大量地面径流,水分下渗,致使钾、氮、钙、镁等元素被淋溶而铅、铁、锰物质在土层下积聚,形成不透水层,造成土壤过湿,植物残体在缺氧条件下,形成泥炭,发育为沼泽。森林附近的湖泊沼泽化或草甸沼泽化过程扩大了地表积水面积或抬高了林地地下水位,使土壤过湿;在地形平坦的采伐迹地或火烧迹地,由于森林被毁而蒸腾减少,破坏了土壤和水分平衡,造成地表积水;这些都会引起森林沼泽化。

③草甸沼泽化 关于草甸沼泽化有两种观点:一种认为是植被的天然演替(由禾本科的根状茎植物经过疏丛型植物到密丛型苔草)的必然结果;另一种认为是土壤缺氧条件造成的。地表常年过湿,是草甸形成沼泽的必备条件。由于地表过湿,大量的植物残体得不到充分分解。植物残体和腐殖质阻塞了土壤孔隙,缺氧的土壤条件导致泥炭的形成。禾本科植物逐渐被密丛型苔草所代替,于是出现了沼泽。

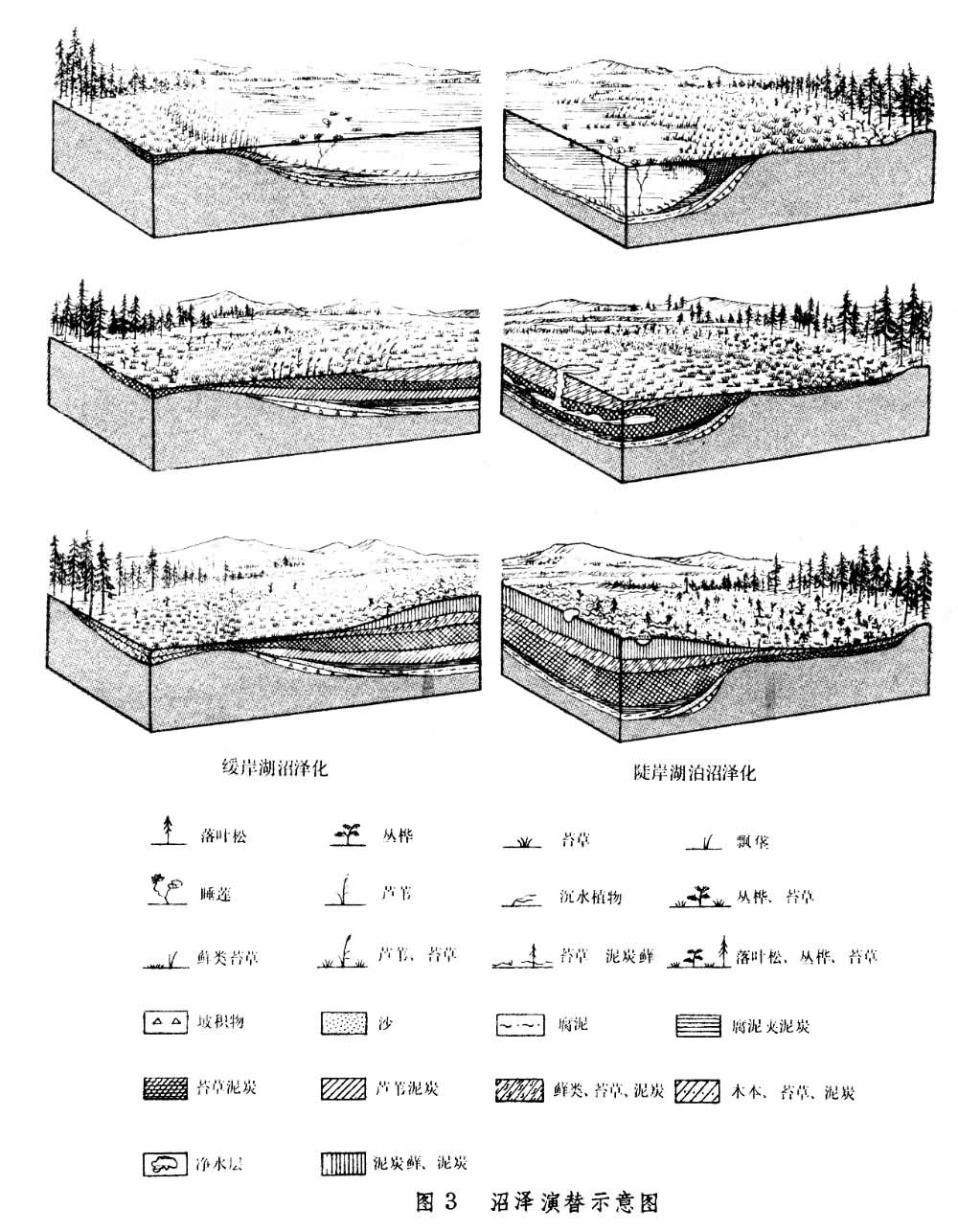

沼泽演替(图3)包括:

①由湖泊形成的沼泽演替 初期一般为富养苔草沼泽或芦苇沼泽。随着沼泽的进一步发育,泥炭藓侵入,形成中养苔草、泥炭藓沼泽。此时,沼泽化湖泊尚有静水层。待沼泽湖泊消失堆满泥炭,脱离地下水补给后,营养贫乏,泥炭藓得以进一步发展,形成藓丘,演变为贫养沼泽。泥炭藓丘的水文网呈放射状,水从藓丘顶部向四周低处流动。藓丘表面较干,通气稍好。如果此时附近有森林,则常有木本植物侵入,最后形成森林沼泽。这种演替现象,在欧洲和中国的小兴安岭东段可以见到。这种沼泽的土壤特点是:剖面上层为泥炭藓泥炭,中层为苔草、泥炭藓泥炭,下层为苔草泥炭;泥炭层下部是灰黑色腐泥。

②由森林形成的沼泽演替 森林沼泽形成后,由于泥炭的持水量大,土壤和空气的湿度增加,苔藓植物金发藓和泥炭藓相继侵入,进一步增加了土壤的湿度和酸度,为喜湿耐酸的贫养植物的侵入创造了条件。于是苔草被棉花莎草代替。泥炭藓大量发展,并在草丘之间形成地被层。同时生长有小灌木越橘属和杜香属,发展为中养沼泽。泥炭藓的透明细胞(死细胞)有很强的吸水和持水能力。持水量可达1600~3000%,为自身重量的19~31倍,而且茎的顶端有每年自腋生枝条向上生长的能力,因而不断增加藓层的厚度,这种不断生长的能力促进了泥炭藓自身生长,抑制了高等植物的生长。泥炭藓在沼泽中大量发展的结果,形成藓丘,并掩盖草丘,使沼泽表面升高,脱离地下水补给,营养贫乏,酸性强,演替为贫养沼泽。此时,沼泽中的树木发育不良,表现为“小老树”,盖度一般小于40%,形成疏林或无林的泥炭藓沼泽。此种沼泽不利于灌木生长,只有小灌木发育尚好,伏于藓丘表面。最后小灌木也很稀少、泥炭藓占绝对优势。丘上常有地衣,丘间常有捕虫植物茅儣菜。上述演替过程可从泥炭层的植物残体组成的垂直变化得到证明。如中国小兴安岭和长白山地的贫养落叶松、泥炭藓沼泽中,其泥炭上层为泥炭藓泥炭;中层为木本、草本、泥炭藓泥炭;下层为木本、草本泥炭。

③由草甸形成的沼泽演替 草甸形成沼泽后,由于泥炭有大量蓄水能力,在空气湿度大的地区,常有泥炭藓侵入,形成中养苔草、泥炭藓沼泽。草本植物中,有苔草属、灯心草、刺子莞等。泥炭藓不断发展形成藓丘,使沼泽体表面升高,形成贫养泥炭藓沼泽。这类沼泽在中国亚热带山地常有小面积的分布,以湖北省神农架的大九湖为典型。

在沼泽发达地区,有时可见到草甸沼泽化、森林沼泽化和湖泊沼泽化过程同时进行,最后形成一个大的复合沼泽体的情况。

根据以上所述,沼泽演替一般规律和特点是:水分补给来源由地下水补给→大气降水补给;泥炭和水的化学特性由中性→微酸性→强酸性;沼泽植物由富养植物→贫养植物;沼泽微地貌由草丘、湿洼地→藓类地被物→泥炭藓丘;沼泽由富养沼泽演替为中养沼泽乃至贫养沼泽。可以说:土壤中多水缺氧和营养日趋贫化是沼泽演替的实质。

此外,沼泽演替过程受地区气候影响,有时有可逆性,或不经过富养沼泽阶段而直接发育为中养和贫养沼泽。如中国大兴安岭的摩天岭北坡泥炭藓沼泽,便直接发育在冻结的石质土上。有的沼泽则长期处于富养沼泽的演替顶极,如中国西藏高原当雄县乌马曲的大嵩草沼泽,泥炭厚度为2.1米,据碳14测定,该沼泽已形成9970±50年,目前仍是富养沼泽。有的沼泽受人为活动的影响或因自然条件的变化(如火山喷发、河流泛滥等),而出现发育中断或被掩埋,然后又继续发育。如中国山东荣城由泻湖形成的芦苇沼泽,其土壤剖面中有泥炭夹层。又如日本风莲川沼泽,从低位向高位沼泽发展过程中有两次火山灰夹层。

沼泽的利用与保护 沼泽既是土地资源,又有宝贵的泥炭和丰富的生物资源,此外它在保持地区生态平衡等方面,也具有一定意义。不能将沼泽看成“荒地”,盲目进行开垦。应根据沼泽类型和分布地区的特点,把合理开发利用与保护结合起来。

分布在河源区的大面积沼泽,是水的贮藏体,具有蓄水保水作用,对涵养水源,调节河川径流和河流补给起一定作用,它可以减少一次降雨对河流的补给量,削弱河流洪峰值和延缓洪峰出现时间,还使当年水不至完全流出,延长汇水时间。因此应加以保护。

沼泽是天然的大水库,它通过水面蒸发和植物的蒸腾作用,增加大气湿度,调节降雨,有利于森林和农作物生长、促进农、林、牧业的发展,同时对人体健康也有良好作用。因此,开发沼泽必须十分小心,防止因开发而破坏地区的生态平衡。

沼泽中有许多动、植物资源。如芦苇是造纸原料和人造纤维和编织等原料,有很高的经济价值。嵩草和苔草的嫩叶为牲畜喜食的优良牧草。森林沼泽中的浆果,如笃斯越橘、蓝靛果忍冬等都可食用,又是酿酒原料。沼泽中还有许多药用植物,如金莲花、泽泻、慈姑、泥炭藓等。对这些植物资源,应有计划地合理利用,并加以培育和保护。沼泽中植物丰富,水源充足,是一些候鸟,如珍贵的丹顶鹤、黑颈鹤、天鹅和许多水鸟的栖息场所。对这些动物资源也应加强保护和管理。

沼泽中的泥炭,含有大量的植物孢子和花粉,对研究古气候、古植被的形成与演变,古地理的发展规律等方面,具有科学价值,因此,不能把所有沼泽都作为开发对象,它们中的一部分应得到绝对保护。

另一方面,富养沼泽的地面较平坦,其中泥炭层薄的沼泽地,有一定潜在肥力,经过排水疏干可改良成牧场,也可以开垦成为农田。可采用混土压沙和挖排水沟等方式改造沼泽地,种植蔬菜和水稻,这在许多国家获得成功。林区的富养苔草沼泽经过挖沟排水筑台,造林成活率高,一般达90%以上。同时,沼泽中丰富的泥炭资源可作燃料。泥炭还可以制作土壤改良剂、营养土、营养钵等应用于园艺花卉。另外,在泥炭沼泽中,还蕴藏着在农业、工业、能源和环境保护等方面均有广泛用途的泥炭资源。但一切大规模的开垦和开发利用,必须经过充分的论证才能进行,要充分考虑到可能发生的生态后果。并且开发要有限度,在开发时要采取保护生态平衡的补充措施。

参考书目

郎惠卿、金树仁、祖文臣著:《中国沼泽》,山东科学技术出版社,山东,1983。