气象要素(卷名:大气科学 海洋科学 水文科学)

meteorological elements

构成和反映大气状态和大气现象的基本因素。它们主要有:气压、气温、湿度、风、云、能见度、降水、蒸发、辐射、日照以及各种天气现象等。气象要素随时间和空间而变化,其观测记录是天气预报、气候分析和有关科学研究的基础资料。

气压 大气的压强,它是在任何表面的单位面积上,空气分子运动所产生的压力。气压的大小同高度、温度、密度等有关,一般随高度增高按指数律递减。在气象上,通常用测量高度以上单位截面积的铅直大气柱的重量来表示。常用单位有毫巴(mb)、毫米水银柱高度(mm·Hg)、帕(Pa)、百帕(hPa)、千帕(kPa),其间换算关系是:1mm·Hg埄4/3mb,1mb=100Pa=1hPa=0.1kPa。国际单位制通用单位为帕。测量气压的仪器常用的有:水银气压表、空盒气压表、气压计 (见地面气象观测仪器)。1013.25百帕的气量。按云底的高度和云状等的不同,把云压,称为标准大气压,它相当于在重力加速度为9.80665米/秒2,温度为0°C时,760毫米铅直水银柱的压强。

气温 大气的温度,表示大气冷热程度的量。它是空气分子运动的平均动能。习惯上以摄氏温度 (t°C)表示,也有用华氏温度(t′°F)表示的,理论研究工作中则常用绝对温度(TK)表示。其间换算关系是:t°C=5/9(t′°F-32);t°C=TK-273.15。地面大气温度一般指地面以上 1.25~2米之间的大气温度。测量气温的仪器有温度表和温度计。

大气湿度 简称湿度。表示空气中水汽含量或潮湿的程度,可用以下各物理量来表示:

混合比(γ) 湿空气中,水汽质量(mv)与干空气质量(mv)之比,γ=mv/md,以克/克或克/千克为单位。饱和湿空气的混合比称饱和混合比。

比湿(q) 湿空气中,水汽质量 (mv)和湿空气质量 (mv+md)之比, 即q =mv/(mv+md),以克/克或克/千克为单位。

绝对湿度(ρv) 又名水汽密度,湿空气中,水汽质量(mv)与该湿空气体积(V)之比,即ρv=mv/V,单位是克/厘米3或克/米3。

水汽压(e) 湿空气中水汽的分压。在总压强(即气压)为p、混合比为γ的湿空气内,水汽压为

露点或霜点 在不改变气压和混合比的情况下,把纯水(或纯冰)平面附近的空气冷却到饱和时的温度。

相对湿度 空气中的实际水汽压与同温度下饱和水汽压的百分比。

饱和差 空气在某温度下的饱和水汽压与当时实际水汽压的差值。其单位和气压的单位相同。

测量湿度的仪器种类很多,有干湿球温度表、毛发湿度表、毛发湿度计、通风干湿表、手摇干湿表等。由于大气中的水汽主要来自下垫面,如江、河、湖、海水面的蒸发、植被蒸散等,在无云天气,大气的湿度一般自沿海向内陆、自低空向高空递减。

风 空气相对于地面的运动,气象上常指空气的水平运动,并用风向、风速(或风级)表示。风向指风的来向,一般用16个方位或360°来表示(见图)。以 360°表示时,由北起按顺时针方向量度。风速指的是单位时间内空气的行程,常以米/秒、公里/时、海里/时表示。1805年,英国人F.蒲福根据风对地面(或海面)物体的影响,提出风力等级表,几经修改后得表1。目测风时,根据风力等级表中各级风的特征,即可估计出相应的风速。测定风向的仪器有风标、风向器;测定风速的仪器有风杯风速计、热线风速计等。此外,还有气象气球等(见高空风观测)。

云 悬浮在空中由大量水滴和(或)冰晶组成的可见聚合体(见彩图)。在常规气象观测中要测定云状、云高和云量。云状指云的外貌,由目测决定。云高指云底离地面的铅直距离,一般用气球、云幕灯或激光测云仪测定。云量指云遮蔽天空的份数,一般采用目测法估计确定。中国规定:气象部门观测时,将天空划分为10份,碧空无云,云量为0;云蔽天空1/10,云量为1;云蔽天空2/10,云量为2;依次类推。高云、中云和低云共同遮蔽天空的份数,称为总云量;低云或直展云或两者共蔽天空的份数,称低云量。按云底的高度和云状等的不同,把云分成四族、十属(表2)。

卷云 云体具有纤维状结构,常呈白色,无暗影,有丝一般的光泽。个体分散的云,系冰晶构成,常呈丝缕状、马尾状、羽毛状、钩状、团簇状、片状或砧状等多种形态。

卷积云 云块很小,呈白色细波、小球或鱼鳞状的云块。无暗影,有柔丝般光泽,系冰晶构成。当布满天空时,称“鱼鳞天”。

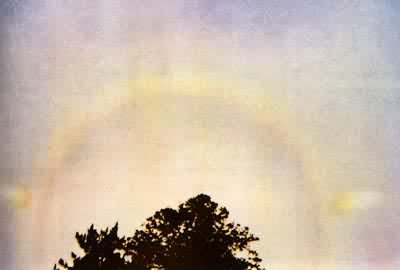

卷层云 云体均匀成层,呈绢丝状透明云幕,有时云体不显,仅使天空呈乳白色,系冰晶构成。隔云可见日月轮廓,地物有影,常伴有晕。

高积云 云块轮廓分明,常呈扁圆形、瓦块形、宽鳞片形的白色或灰白色云块。往往成群、成行、或呈波状排列。大多由过冷水滴构成,可伴有冰晶或非过冷水滴。高积云分透光和蔽光两种,太阳光或月光透过薄的高积云时,常出现华。

高层云 云体均匀成层,呈灰白色或灰色,有时微带蓝色,云底往往有条纹结构。系小水滴或小水滴和冰晶(上层)构成。隔高层云只能肯定日月位置,难以辨认日月轮廓。高层云也分透光和蔽光两种。

层积云 成层或成条排列的波状松散大云块,常呈灰色或灰白色,多由小水滴构成。层积云分透光和蔽光两种,在云块较薄处太阳的位置可辨认。

层云 云体均匀成层,呈灰色或灰白色,云底很低,但不接触地面,有时也称“高雾”。主要由小水滴构成。

雨层云 能产生降水的低而均匀的云层,云体厚而浓密,由小水滴或小水滴和冰晶(上层)构成,呈暗灰色,布满天空常伴有连续性降水。

积云 一个平底直展云。顶部呈一个或几个凸起状,云体边界分明,云块孤立而分散于天空。积云分淡积云和铅直发展旺盛的浓积云两种,多由水滴构成。

积雨云 铅直发展极盛,云体庞大高耸,云顶有丝缕状冰晶结构,有时顶部常呈铁砧状。系水滴和冰晶(上层)构成。云底阴暗混乱,起伏明显,有时有悬球状结构。

能见度 见大气能见度。

降水 指从云中降落的液态水和固态水,如雨、雪、冰雹等。降水观测包括降水量和降水强度:前者指降到地面尚未蒸发、渗透或流失的降水物在地平面上所积聚的水层深度,以毫米为单位;后者指单位时间内的降水量,常用的单位是毫米/10分钟、毫米/时、毫米/天。测量降水的仪器有雨量器和雨量计等。中国气象部门规定:24小时内雨量不到10毫米的雨为小雨;10.0~24.9毫米为中雨;25.0~49.9毫米为大雨;达50毫米或50毫米以上为暴雨。

蒸发 液体表面的气化现象。气象上指水由液态变成气态的过程。在一定时段内,水由液态变成气态的量称为蒸发量,常用蒸发掉的水层深度表示,以毫米为单位。一般情况下,温度越高、空气湿度越小、风速越大或气压越低,蒸发越强。测定蒸发可在水面进行,但困难较多。气象台(站)上一般使用小型蒸发皿进行观测:在一定口径、一定深度的金属圆筒内放入一定量的净水,隔24小时后测定因蒸发而减少的水量,即为一天的蒸发量。

辐射 气象上常测定以下几种辐射:①太阳辐射,又称日射,指太阳放射的辐射;②地球辐射,指由地球(包括大气)放射的辐射;③地表辐射,指由地球表面放射的辐射;④大气辐射,指地球大气放射的辐射;⑤全辐射,指太阳辐射与地球辐射之和;⑥太阳直接辐射,指来自太阳圆面的立体角内投向与该立体角轴线相垂直的面上的太阳辐射;⑦天空辐射(或太阳漫射辐射),指地平面上接收到的来自 2π立体角(除去日面所张之立体角)范围内的向下的散射和反射的太阳辐射;⑧太阳总辐射,指水平面接受的,来自2π立体角范围内的太阳直接辐射与散射辐射之和;⑨反射的太阳辐射,指从地表所反射的太阳辐射以及从地表与观测点之间的空气层向上空漫射的太阳辐射之和;⑩净辐射,指向下和向上(太阳和地球)辐射之差,即一切辐射的净通量;净太阳辐射,指向下和向上的太阳辐射之差;净地球辐射,指向下大气辐射和向上地球辐射的差值。气象上,通常称太阳辐射为短波辐射,地球表面辐射和大气辐射为长波辐射。单位面积接收、通过或放射的辐射能,其单位一般用卡/(厘米2·分),也有用瓦特/米2和焦耳/(米2·秒)的。在地面气象观测中,通常测量的是太阳总辐射。测量各种辐射分量的仪器有:绝对日射表、天空辐射表、直接日射表、净辐射仪等。

日照 表示太阳照射时间的量。有可照时间和实照时间两种,分别以可照时数和实照时数表示,均以小时为单位。可照时数是一天内可能的太阳光照时数。也即一天内太阳中心从东方地平线升起,直到进入西方地平线之下的全部时间,完全由该地的纬度和日期决定。实照时数(即日照时数)是太阳直射光线不受地物障碍及云、雾、烟、尘遮蔽时实际照射地面的时数(由纬度、日期、天气、地形等所决定),可用日照计测定。日照百分率(实照时数与可照时数的百分比),可用来比较不同季节不同纬度的日照情况。测定日照的常用仪器有暗筒式和聚焦式日照计,也有用光电日照计的。

天气现象 发生在大气中的降水现象、地面凝结(凝华)和冻结现象、视程障碍现象、大气光象、大气电象和大气的其他物理现象的总称。降水现象有雨、雪、霰、米雪、冰粒、冰雹等;地面凝结(凝华)和冻结现象有露、霜、雾凇、雨凇等;视程障碍现象有雾、轻雾、沙(尘)暴、扬沙、浮尘、烟幕、霾、吹雪等;大气光象有虹、霓、晕、华等;大气电象有雷暴(见闪电)、天电、极光等。此外还有大风、飑(见飑线)、龙卷、尘暴、积雪、结冰等现象。在地面气象观测中,各种天气现象均用一定的专门符号表示。天气现象常能表明大气的状态特征。(见彩图)。

参考书目

WMO,Guide to MeteorologicalInstrument andObserving Practices,4th ed.,WMO-No.8 Tp.3,1971.

WMO,Guide to Meteorological Instrument andObserving Practices, 4th ed.,WMO-No.8,Tp.3,Supplement No.1,1973.

中央气象局编:《地面气象观测规范》,气象出版社,北京,1979。

- 叶宪祖

- 叶小纨

- 叶尔姆斯列夫,L.

- 关于在越南结束战争、恢复和平的协定

- 关于对所得和财产避免双重课税的协定范本

- 关于工商业政策

- 关于我国民族政策的几个问题

- 关于托勒玫和哥白尼两大世界体系的对话

- 关于整训军队的指示

- 关于整顿和加强全国剧团工作的指示

- 关于正确处理人民内部矛盾的问题

- 关于正确处理人民内部矛盾的问题

- 关于正确处理人民内部矛盾的问题

- 关于正确处理人民内部矛盾的问题

- 关于民族问题的批评意见

- 关于江宁织造曹家档案史料

- 关于物质和运动的哲学原理

- 关于电影的特殊表现手段

- 关于禁止和防止非法进出口文化财产和非法转让其所有权的方法和公约

- 关于考古发掘的国际原则建议

- 关于自决问题的争论总结

- 关于苏联经济状况和党的政策

- 关于评选特级教师的暂行规定

- 关于费尔巴哈的提纲

- 关于领导方法的若干问题