南海(卷名:大气科学 海洋科学 水文科学)

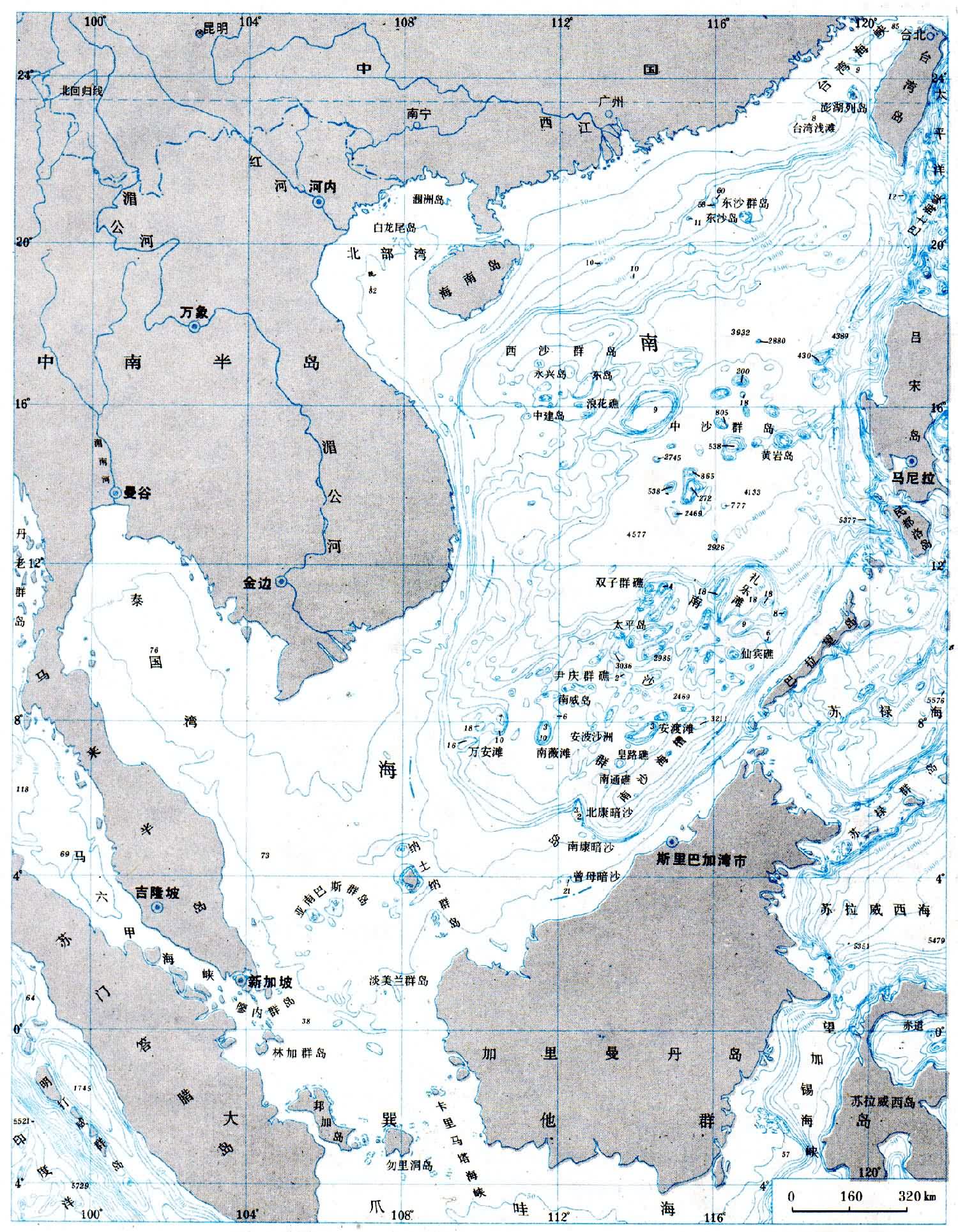

临近中国大陆东南方、纵跨热带与副热带、热带海洋性气候显著的海域。位于西太平洋的西端。北靠中国华南大陆,东邻菲律宾群岛,南界加里曼丹岛和苏门答腊岛,西接马来半岛和中南半岛。东北部经台湾海峡与东海相通,又经巴士海峡、巴林塘海峡和巴布延海峡与太平洋相连,东南部经民都洛海峡、巴拉巴克海峡与苏禄海相通。南部经卡里马塔海峡、加斯帕海峡与爪哇海相接,西南经马六甲海峡与印度洋相通。

南海面积约350万平方公里,平均深度约1212米,最大深度为5377米(位于马尼拉海沟南端)。

南海是一个长轴为东北—西南向的菱形海域,岛屿众多,多数为珊瑚岛。中国在南海中的重要岛屿有海南岛,东沙、西沙、中沙、南沙等群岛和黄岩岛等。海岸地势较低,海岸线切割较弱。沿岸和岛屿附近有大量珊瑚发育,河口和海滩生长有红树林。北部湾和泰国湾为南海西部的大型海湾。注入南海的主要河流有珠江、韩江以及红河、湄公河和湄南河等。(图1)

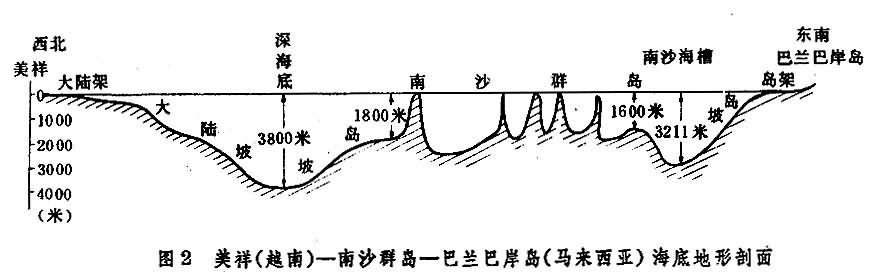

地质地形 南海是西太平洋的边缘海之一,海底地形的基本特征是南北坡度缓,东西坡度陡,自岸向海盆中心呈阶梯状下降(图2)。

大陆架。北部和南部宽缓,属堆积型;东部和西部狭陡,属堆积-侵蚀型。北部大陆架大部为中国华南沿海大陆架,宽度一般在200公里左右,最宽处可达300公里。坡折处深度为150米左右,珠江口外为150米。南部大陆架包括马来西亚、印度尼西亚诸岛和中南半岛之间的区域,为巽他陆架的一部分。坡折处水深约150米。其上分布著名的莫连格拉夫海底河系。还有许多岛屿、珊瑚礁和浅滩等。东部和西部的大陆架宽度小,吕宋岛以西仅5公里。坡度陡,海底冲刷切割强烈。

大陆坡。分布于大陆架的外侧,一般位于水深150~3500米之间,地势向中央海盆呈阶梯状下降。除东坡窄而陡,坡麓处伴生有海沟外,其余均较宽缓。北部大陆坡由西北向东南逐级下降,在不同深度的台阶上分布着东沙群岛、西沙群岛和中沙群岛。西沙群岛除了高尖石岛是由超基性的含凝灰熔岩组成外,其余诸岛都由珊瑚虫骨骼堆积而成。中沙群岛是个巨形水下环礁,长约140公里,宽约55公里,中部深、周围浅,由一系列断续相接的、水深为15~20米的暗沙、浅滩组成。南部大陆坡宽广,分布有南沙群岛和南沙海槽。南沙群岛为一海底高原,基部深1800~2000米,上有众多的平顶山和山峰。平顶山顶部发育有珊瑚礁,多数为环礁结构。珊瑚礁深浅不一,形成星罗棋布的岛屿、沙洲、暗礁、暗沙和暗滩等。西部大陆坡宽广,具有明显的阶状平坦面。吕宋岛陆架外侧,仁牙因湾以北有深约3200米的北吕宋海槽等。海盆东缘有大致与吕宋岛海岸平行的马尼拉海沟 (16°41′ ~10°N),长约350公里,沟底宽约10公里,最深达5377米。

中央盆地。大致位于中沙和南沙群岛的大陆坡之间,主体是北东向延伸的宽广而平坦的深海平原。长约1600公里,宽约530公里。北部较浅,平均深度约3400米。南部较深,平均深约4200米,自北向南平缓倾斜。深海平原上矗立着一些孤立的水下海山,一般高出海底 500~900米。个别如宪法暗沙,高达3000米以上,其峰顶离海面仅18米。黄岩岛高出海底约4000米。它们是由海底火山喷发而成的火山锥。

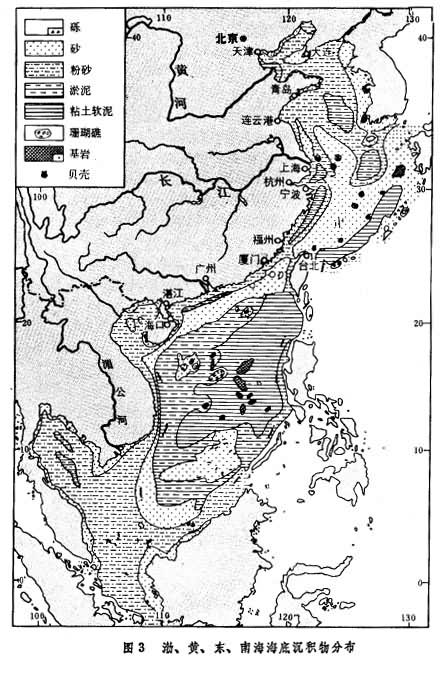

南海北部大陆架主要是珠江等河流带来的陆源沉积物,以泥质沉积为主,外陆架主要为沙质沉积物,可能是晚更新世冰期低海面时期的滨海相沉积。南部大陆架底质主要为近代粉沙和粘土。中央盆地底质主要为颗粒极细的棕色抱球虫软泥,含有火山灰(见渤海中图3)。

南海位于东北向的环太平洋构造系与西北向的古地中海构造系的交接处。分界线为红河-莺歌海深大断裂。断裂的东北侧构造线为东北向,西南侧为西北向。从板块构造观点来看,南海是在欧亚板块、太平洋板块和印度洋-澳大利亚板块等三大板块交汇的地方,位置独特,构造复杂。中央盆地的莫霍面深度一般为10公里左右,属大洋型地壳。陆架区以及西沙、中沙群岛等地区,莫霍面深度为24~30公里,属大陆型地壳;陆坡区的莫霍面深度,多数在20公里左右,陆坡下部及一些海槽区,地壳更薄,属过渡型地壳。

南海地区主要发育着东北向断裂系和近东西向断裂系,后者又明显地切割了前者。另一方面,南海周围又普遍分布着海西-印支期褶皱基底。因此,从成因上看,南海海盆是在海西-印支褶皱形成的陆块上,经过中生代晚期的东北向断裂和西北—东南向拉张,以及早第三纪晚期的近东西向断裂和近南北向拉张而形成的。南海中央盆地有近东西向条带状磁异常,玄武岩上面覆盖着中新世至第四纪的沉积。可以认为,现在的南海中央盆地(至少是盆地的大部分,尤其是盆地的南部)的洋壳是在渐新世末至中新世初形成的。

气候 为典型的季风气候区。冬季盛行东北季风,夏季盛行西南季风,春秋季节,风向多变。大致在9月,东北季风到达台湾海峡,12月至翌年4月,全海区均为东北季风所控制,4月,西南季风出现于马六甲海峡,6月遍及整个海区,7~8月则为最盛期。

影响南海的北方冷空气大体有3条路径。第一条路径越过南岭进入南海,这对珠江口以东的海面影响最大;第二条路径沿青藏高原东侧南下,入侵北部湾和琼州海峡;第三条路径从黄、东海通过台湾海峡或巴士海峡进入南海,在南海东北部和粤东海面造成大风。

灾害性天气系统主要是台风。影响南海的台风,约有49.5%来自菲律宾以东洋面,约有50.5%系在南海生成。每年活动在南海海面上空的台风平均10个左右。南海台风主要在北纬15°以北的南海北部海面生成。1~4月很少,6~9月增多。10~12月台风生成区向南移到北纬15°以南的南海中部。南海生成的台风大多数是向北和向西之间的方向移动。南海是台风暴潮的多发区。从汕头到雷州半岛东岸、越南北部沿海、菲律宾北部西海岸等处,经常遭受台风暴潮的袭击。1980年7月22日来自西太平洋的强台风所引起的暴潮,是近百年来最严重的一次。

南海纬度偏低,终年高温。1月平均气温为15~26°C,7月均为28°C左右。气温年较差较小,北部海面为12°C左右,南部海面仅2°C左右。降水充沛,年降水量一般为1000~2000毫米,区域差异较大。北部有干季和雨季之分,11月至翌年3月为干季,蒸发量超过降水量约600毫米;5~10月为雨季,降水量超过蒸发量约800毫米。海区南端无真正的干季,一年各月的降水量均超过蒸发量。10月至翌年1月为明显的雨季,此时,降水量超过蒸发量约750毫米。海雾主要出现在北部湾和北部沿岸区域,时间在12月至翌年4月间,以3月为最盛。它对上述海区海上能见度有显著影响。

水文 由于季风盛行,又大部分位于热带,这对南海水文特征影响极大。

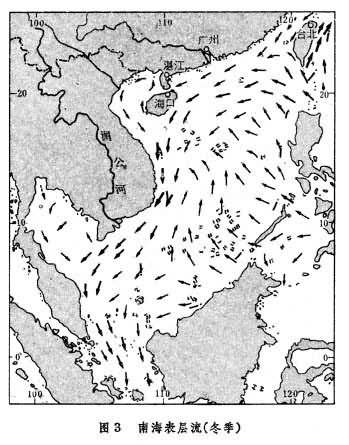

海流 南海季风漂流发达。海流随季风的更替而变更。西南季风期,盛行东北向漂流;东北季风期,西南向漂流发展。

西南季风期间,来自爪哇海和南海南部的海水,经越南外海向东北流动,至台湾岛南部以南,其主流流入黑潮;另一分支经台湾海峡流入东海。在越南沿岸,漂流强化,流速超过 50厘米/秒以上,流量约为3×106米3/秒,成为夏季南海的强流区。在广东沿岸,珠江口冲淡水随西南季风向东北流动。在吕宋岛西岸,一支来自苏禄海的水流沿岸北上。这样,在海区的西部、北部和中部均呈现一派东北向漂流。此外,由于季风漂流不断将南海南部的海水向北输送,造成南部失水,海平面下降;北部增水,海平面升高。结果导致部分沿越南沿岸向东北流去的漂流约在北纬 11°处反转向西南倒流,以补充南部的失水,它与西侧的漂流构成一个顺时针的水平环流。

东北季风期间的流况,与西南季风期相反(图3)。一部分黑潮水从巴士海峡进入南海;同时,部分东海沿岸水自台湾海峡进入南海,在南海西部形成一支纵贯南北的西南向漂流,该漂流亦在越南沿岸强化,流速可达100厘米/秒以上,最大流量约为5×106米3/秒,成为冬季南海的强流区之一。在南海东部有一支来自苏禄海的西北向海流,至海区中部变成西流,加入越南沿岸的主流。在加里曼丹沿岸,有一支弱的西南向沿岸流。但是,冬季当西南向季风漂流充分发展时,一部分海水会在南部大陆架附近处形成堆积,海平面升高。与此同时,南海北部失水,海平面下降。因此西南向漂流的一部分水向东北倒流,形成了漂流的逆流,它与西部的漂流构成一逆时针的水平环流。所以,夏季南海表层主要为顺时针的水平环流,而冬季主要为逆时针的水平环流。两个环流的西半环为季风漂流,东半环则为补偿流。与此同时,南海海平面的起伏也有明显的季节变化。

在粤东汕头外海和台湾浅滩西南海域,即使在冬季强劲东北风作用下,除了表层漂流流向西南外,表层以深存在着稳定而较强的东北向逆风海流。近年来发现,并经汕头外深海区的海流实测结果证实,冬季,在广东近海西南向沿岸流外侧的较深海域上,也存在着逆风流向东北的海流。特别是在南海东北部,流速还相当强。这支冬季逆风海流称之为“南海暖流”,具有显著的时-空变异。

冬季和夏季均有黑潮的分支,经巴士海峡沿台湾以南海域(冬季)或沿吕宋岛西北外海(夏季)向西(冬)或西南(夏)流动,而后沿广东岸外大陆坡外缘的深水区向西南流去。

上升流分布很广,一年四季均有出现。尤其是在夏季西南季风期,越南东部的陆架边缘,海南岛东海岸、粤东沿岸等,都是上升流现象显著的海区。冬季,在越南中部沿岸、粤东沿岸和台湾浅滩一带也有上升流出现。

水团 按来源分,有沿岸水团和外海水团两大类。大陆沿岸、珠江、红河、湄公河等的入海径流与海水混合,形成了具有低盐(<32.0)和低密度特征的沿岸水团,如广东沿岸水,北部湾沿岸水等。南海外海水团,大都是从邻近的西太平洋水团经巴士海峡进入的。虽几经变性,仍具有大洋水团的一般特性:水团结构长年保持相对稳定,水文特征明显。在垂直方向上,南海的水团可划分为5个水团,它们是:①南海表层水。主要是由巴士海峡进入的太平洋表层水与南海陆地径流的混合体。在沿岸近海浅水区,分布着南海沿岸水。其外侧为外海表层水,系垂直均匀的高温水,平均厚度约50米,温度和盐度变化范围分别为22~31°C和32.5~34.5。②南海北太平洋亚热带次表层水。位于表层水之下,厚度约为250米,以高温、高盐为其特征。温度和盐度的变化范围分别为13~24°C和34.4~35.0。盐度极大值一般位于75~200米水深处。③南海北太平洋中层水。 位于亚热带次表层水之下,厚约600米,具有低盐性质,其盐度为34.2~34.4。盐度极小值一般位于400~600米的深度上。温度约为 8~14°C。④南海北太平洋深层水。位于水深1000~2600米之间,厚度约为1600米。温度和盐度的变化范围分别为2.6~5°C和34.4~34.6。⑤南海深海盆水。位于水深约2600米以深的中央盆地区域,其盐度不再随深度而变,但温度随深度的增加而略微升高(温度为2.36~2.44°C,盐度为34.66~34.68)。

由于环流的影响,外海水团出现季节变化的深度可以达到中层水。但深层水团和海盆水则实际上无季节变化。近50年来南海最低水温变化极微。丹麦“丹纳”号(1929年5月)测得为2.38°C,中国“实验”号(1977年10月)测得为2.36°C。

在垂直方向上,水团溶解氧含量的分布很有规律。在0~75米之间,为高氧含量水层。在75~150米之间,氧含量随着深度增加递减较快,出现氧含量跃层。在300~900米之间,氧含量随深度缓慢下降,并出现最低值。往下,氧含量又微微上升。

温度和盐度 除了北部沿岸以外,表层水温终年很高,分布比较均匀,水平梯度较小。年平均表层水温粤东近海约22.6°C,邦加岛近海达28.6°C,南北相差较大。冬季,由于受来自台湾海峡的沿岸冷水入侵的影响,北部粤东海区最低月平均表层水温曾下降到15°C左右,水平梯度亦较大。其余大部海区表层水温仍高达24~26.5°C,南部大陆架区可高达27°C以上。陆架浅水区对流混合可及海底、水温垂直分布均匀一致。但在深水区,温跃层仍较强,上均匀层厚度约80~100米。此时南海东北部的有些区域,如陆坡附近,上、下温跃层的走向相反,中间存在着等温线自此向上下发散的层次,可能存在着流速为零处,从而出现上下层流向相反的现象,这是南海北部冬季温度垂直结构的一个重要现象。夏季,全海区表层水温分布几乎均匀一致,水平梯度甚小。海区北部约为28°C,南部约为30°C。只在海南岛东部,粤东以及越南沿岸,存在着几个范围不大的低温区,这是受西南季风引起的上升流的影响。大部分海区海水层化现象显著,并出现厚度较大的温跃层。

海区水温的季节变化较小,年变幅自北向南逐渐变小,粤东海区稍大,年较差约10.8°C,北部湾南部约8°C,西沙附近海区5.6°C。

南海近岸和外海的盐度分布有明显的区域性差异。近岸区多处在低盐的沿岸水控制之下,盐度较低,季节变化较大,盐度变幅为2~3。外海深水区的盐度分布为季风环流所左右,盐度较高,水平梯度较小,年变幅小于1。冬季,来自太平洋的高盐水舌,从巴士海峡顺着季风漂流的路径一直伸向海区西南部。同时,在南海中部低盐水舌顺着季风漂流之逆流的方向向东北扩展。夏季西南季风时,南海南部的低盐水舌沿季风漂流的路径向东北扩展,海区北部的高盐水被压向北方,而在加里曼丹北岸,则有高盐水舌向西南部移动。因此,无论是冬季或夏季,高盐水舌和低盐水舌的同时并存、进退和消长,都是环流及其变化所造成的结果。这也导致了外海区盐度发生明显的季节性变化,海区中部,年变幅更大。

此外,由于上升流的作用,在越南沿岸,粤东及海南岛东岸,下层高盐水升达海面附近,形成若干局部性的表层高盐区。

南海的跃层,近岸区以盐跃层占优势,深水区则以温跃层为主。前者,主要是由于近岸冲淡水浮置于外海水之上形成的。后者,主要是由于性质不同的水团互相叠置和垂直环流形成的。除个别区域外,温跃层的强度较弱,变化不甚显著。

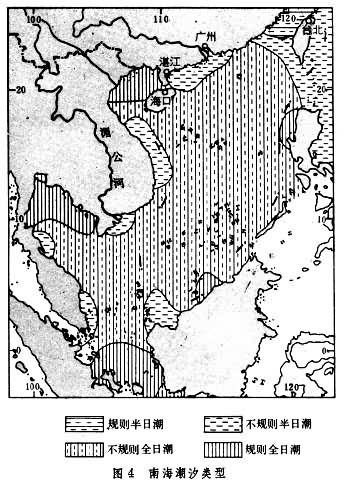

潮汐和潮流 南海的潮汐主要是由太平洋经巴士海峡传来的谐振潮。大部分海区,特别是南海中部,潮型以不规则全日潮为主。北部湾、吕宋岛西岸中部、加里曼丹的米里沿岸、卡里马塔海峡和泰国湾附近海区为规则全日潮。这些区域,全日潮的振幅明显地大于半日潮振幅。巴士海峡、广东沿岸、越南中部沿岸及南部沿岸、马来半岛南端、加里曼丹西北沿岸,间或出现几个不规则半日潮区(图4)。北部湾湾口附近,存在着一个全日分潮(K1)的旋转潮波系统。

南海潮差较小。粤西沿岸、北部湾、印支半岛和加里曼丹沿岸潮差较大,达4米以上。粤东近岸次之,约为3米。南海中部、吕宋岛西岸、越南中部沿岸最小,仅2米左右。最大潮差出现在北部湾顶端的北海港,可达7米。潮流较弱(速度小于 50厘米/秒),而半日潮流则更弱。只有北部湾和粤西沿岸潮流稍强,流速在100厘米/秒左右。琼州海峡中最大潮流流速可达250厘米/秒。

海浪 冬季盛行偏北浪,夏季盛行偏南浪,9月为过渡季节。10月偏北浪遍及北纬10°以北,11月至翌年4月,全海区盛行偏北浪。5月北纬5°以南偏南浪以北,浪向多变。6月偏南浪盛行。风浪较大,年平均波高大部分海区为1.5米左右,北部湾和泰国湾为0.5~1.5米。冬季以东北部和中部最大,平均约为2米。由此向南和东西两岸波浪减小。夏季大浪取决于西南季风和台风活动,有时会出现 10米以上的波高。南海海浪平均周期为 6~7秒,最大周期可达15秒或以上。

生物区系及资源 南海北部的鱼类约有 750种,以暖水性为主,暖温带种较少,未发现寒温带性种。鱼类区系为亚热带性质,属于印度-西太平洋热带区的中-日亚区。南部的鱼类有1000余种。皆为暖水性。这些种主要分布在南海中部诸岛之间的热带区,向北到西沙群岛,为热带区系,属于印度-西太平洋热带区的印-马亚区。主要经济鱼类有蛇鲻、鲱鲤、红笛鲷、短尾大眼鲷、金线鱼、蓝圆鲹和钝头双鳍鲳等。此外,还有世界市场闻名的“中国鱿鱼”。

南海海蛇种类约有10种,数量亦不少。每年4~5月间在万山群岛水域,9~10月间在北部湾猬集,具有开发捕捞价值。南海是海龟活动的海区,每年4~12月来南海诸岛产卵,尤以4~7月为繁殖盛季。习见种有海龟、玳瑁、蠵龟和棱皮龟等。海兽有豚类、鲸类。北部河口区常见有白海豚、海豚和儒艮等。中部海区常见到成群的海豚。

浮游生物种类繁多。上层水中生活的浮游生物具有热带大洋特性。北部沿岸浅水区,冬季受东北季风的影响,有暖温带种入侵。但出现时间较短,且随不同年份有较大变化。因而总的看来,南海浮游生物仍以热带种为主要成分,区系属印度-西太平洋热带区的印-马亚区。海盆深层水中生活的浮游生物种类稀少,生物量也很低。沿岸水域主要浮游生物资源有日本毛虾、红毛虾、锯齿毛虾、海蜇和黄斑海蜇等。

底栖动物种类相当丰富,但优势种的数量一般不很大。北部沿岸浅水区生活的底栖动物基本上都是热带和亚热带浅海种。区系属印度-西太平洋热带区中-日亚区,为亚热带性质。南部,包括西沙、南沙群岛,底栖动物基本上都是典型的热带种,特别是造礁珊瑚极其发达。南部底栖动物类群远较北部为多。 区系属印度-西太平洋热带区印-马亚区,为热带性质。南海盆1000米以深的深水区底栖动物具有深海的特征。南海底栖动物资源主要有软体动物的珠母贝、近江牡蛎、翡翠贻贝、日月贝和杂色鲍等,甲壳动物的墨吉对虾、长毛对虾、中国龙虾、密毛龙虾、远游梭子蟹和锯缘青蟹等,以及棘皮动物的梅花参、刺缘参、黑海参等。

南海沿岸分布着众多的红树林,种类达20余种。它们呈不连续分布,大都出现在河口附近泥滩上,构成了具有热带特色的红树林群落,它对沿海鱼类繁殖有着一定的保护作用。

底栖植物可分为南、北两区。北区为广东沿岸,由于受大陆气候影响,出现以亚热带性种为主的代表种,区系属印度-西太平洋区的中-日亚区。南区为南海诸岛,主要为热带性种类,区系属印度-西太平洋区的印-马亚区。南海沿岸底栖植物资源丰富,经济海藻主要有羊栖菜、紫菜、江蓠、鹧鸪菜、麒麟菜和海萝等。

南海北部和西部大陆架,分布有一系列主要为第三纪的沉积盆地,沉积层厚达几千米至1万米以上。北部湾、莺歌海及珠江口等盆地内蕴藏着丰富的石油和天然气资源,远景甚好,有的正在勘探中。