《吕氏春秋》(卷名:哲学)

中国战国末期秦相国吕不韦组织门客编写的著作。又称《吕览》。《史记·吕不韦传》说:“吕不韦乃令其客人人著所闻,集论以为‘八览’、‘六论’、‘十二纪’,二十余万言。”今本排列次序是“十二纪”在前,“八览”、“六论”在后,与《史记》所说次序不同,当是后人改定。“十二纪”后附有《序意》篇,是全书的序,其中提到“维秦八年,岁在涒滩”。“秦八年”,有人认为是指秦始皇八年(前239年),也有人认为是指从秦灭东周的次年起算的第八年,即秦始皇六年。当时的习惯是全书写成后再写序,故序言写作的年代也就是全书完成的年代。

吕不韦(?~前235)原是阳翟(今河南禹县)巨商,因帮助秦始皇的父亲子楚继承秦国王位,被任为丞相,封文信侯,食河南洛阳十万户。秦始皇继位后,尊他为相国,号称“仲父”。秦始皇十年被免职,十二年自杀。他曾“招致宾客游士,欲以并天下”,对秦统一六国的事业有过贡献。《吕氏春秋》全书体例划一,篇与篇之间内容有一定的联系与分工,表明它是按统一的计划有组织地编写的。《序意》中叙述著作大旨的部分冠有“文信侯曰”4字,表明书中贯彻了吕不韦的政治思想意图。

战国末期统一趋势加强,各家思想迅速走向融合。在此情况下产生的《吕氏春秋》,因博采各家学说,从汉代以来一直被称为“杂家”。写作《吕氏春秋》的目的,是为了综合各家学说之长,指导秦国统治阶级兼并六国,建立大一统的封建王朝,并实现长治久安。它对各家学说有所吸收,有所扬弃,主要是吸收其中比较合理、进步和有利于实现上述目的的成分。因此它是“杂而不杂”。在自然观上,它将道家关于世界具有统一本原的思想与《管子》中《心术》等 4篇表述过的“精气”说结合起来,提出“太一”是产生天地、阴阳、万物的本原,“太一”又称精气或元气,指细微的原始物质。在认识论上,吸取宋尹(见宋尹学派)的“别宥”思想、《管子》 4篇的“静因之道”和荀子唯物主义认识论中某些因素,强调认识其理必须破除主观成见;判断言论的是非必须“缘物之情及人之情以为所闻”,并且“验之以理”;对“有道之士” 的言论要 “愉易平静以待之”,“因然而然之”;对自以为已经认识而毫不怀疑的东西要“察之以法,揆之以量,验之以数”。认为“圣人”所以能“先知”,“非神非幸”,而在于能够“审征表”,即审察事变之前出现的各种征兆,认为“无征表而欲先知,尧舜与众人同等”。在历史观上,吸取阴阳家的“五德终始”学说,作为以秦代周的理论根据。在政治思想上,主张以德治为主,兼用法治。吸取儒家德治、仁政学说和有关教育、音乐等理论,强调人君“以爱利民为心”,并对人民进行道德和音乐的感化。吸取法家“因时变法”、重视耕战和赏罚必信的思想,但又批判其“严罚厚赏”的主张,斥为“衰世之政”。吸取道家贵生、清静无为的思想,主张统治者节欲、养生,君主无为而臣下有为。对墨家学说吸收较少,但也吸取其节用,薄葬的思想。在战争问题上,批判墨家等的非攻、偃兵之说,主张“诛暴君而振苦民”,以义兵、义战实现统一。又根据儒家的“公天下” 和道家的“贵公” 思想,提出“天下非一人之天下也,天下之天下也”,主张限制天子的权力。《吕氏春秋》兼采各家学说之长的思想政治路线,与秦始皇的偏重法家学说是不同的。

《吕氏春秋》记载了许多史实与传说,保存了有关先秦思想家如邓析、杨朱、宋钘、尹文、田骈、华子、关尹、詹何、惠施、公孙龙等人的材料,还记录了当时先进的农业生产知识和其他科学知识,具有重要的史料价值。

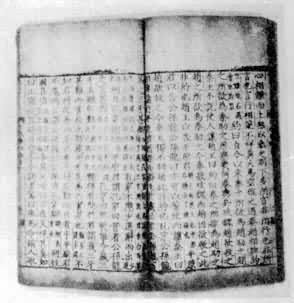

《吕氏春秋》的注释本有:《吕氏春秋注》,汉高诱撰,清乾隆五十三年(1788)灵岩山馆刊毕沅校正本,《诸子集成》本;《吕氏春秋集释》,许维遹撰,民国二十四年(1935)清华大学排印本,1955年文学古籍刊行社重印本。