北京城(卷名:建筑 园林 城市规划)

Beijing City

中国明(从1421年起)清两代和民国初期建都于此。明北京城是在元大都城的基础上改建和扩建而成的,清代沿用并有所增修。

明清北京城在规划思想、布局结构和建筑艺术上继承和发展了中国历代都城规划的传统,在中国城市建设历史上占有重要地位。

沿革 明朝1368年开国,建都南京;后于洪武四年(1371)将元大都改称北平。明永乐元年(1403)决定升北平为都城,称北京。永乐四年动工,永乐十五年兴建宫殿,永乐十九年由南京迁都北京。建设过程中,共集中全国的匠户27000户,动用工匠20~30万人,征发民夫近百万。明亡后,清王朝仍建都北京。清初由于火灾和地震,宫殿多数被毁坏,北京现存宫殿大多是清代重修的,布局则尚存明制。

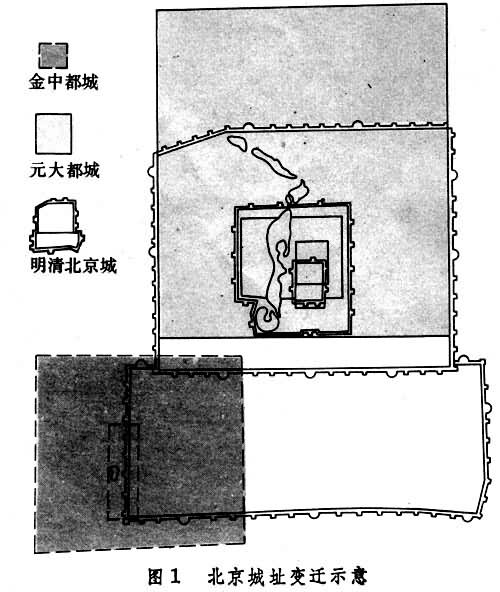

城郭 明北京城包括内城和外城。内城的东西墙仍是元大都的城垣;洪武四年将元大都城内比较空旷的北部放弃,在原北城垣以南5公里处另筑新垣(即今德胜门、安定门一线);永乐十七年又将南垣南移一里(即今正阳门、崇文门、宣武门一线)。这样形成的内城,东西长6635米,南北长5350米。嘉靖年间(1522~1566)在内城南垣以外发展出大片居民区和市肆。为加强城防,修筑了外城墙,形成外城。外城东西长7950米,南北长3100米。原计划在内城东、西、北三面也修建外城墙,但限于财力,终明之世未能实现。清朝因同北方少数民族关系友好,无须再建外城。这样就使明清北京城的平面轮廓呈凸字形(图1)。北京城人口在明末已近百万,清代超过百万。

布局 明北京城的规划贯穿礼制思想,继承了中国历代都城规划的传统。主要体现在:

功能分区 宫城(紫禁城)居全城中心位置,宫城外圈套筑皇城,皇城外套筑内城,构成三重城圈。宫城内采取传统的“前朝后寝”制度,布置着皇帝听政、居住的宫室和御花园。宫城南门前方两侧布置太庙和社稷坛,再往南为五府六部等官署。宫城北门外设内市,还布置一些为宫廷服务的手工业作坊。这种布置方式完全承袭了“左祖右社,面朝后市”的传统王城形制。

居住区分布在皇城四周。明代分为37坊,清代分为10坊。坊只是城市地域上的划分,不具里坊制的性质(见长安城)。居住区结构同大都城相仿,以胡同划分为长条形的住宅地段。内城多住官僚、贵族、地主和商人;外城多住一般平民。清初满族住内城,汉族及其他民族多居外城。

商业区的分布密度较大。明代在东四牌楼和内城南正阳门外形成繁荣的商业区。由于行会的发展,同行业者相对集中,在现今北京街名中也有所反映,如米市大街、猪市大街和菜市口、磁器口等。城内有些地区形成集中交易或定期交易的市,例如东华门外的灯市在上元节前后开市10天。还有庙会形式的集市,清代定期的集市有五大庙会,外城有花市集、土地庙会,内城有白塔寺、护国寺、隆福寺庙会。此外还有固定的商业街,如西大市街。清代商品运输主要靠大运河,由城东通往通州的运河码头较便捷,因而仓库大多在东城。

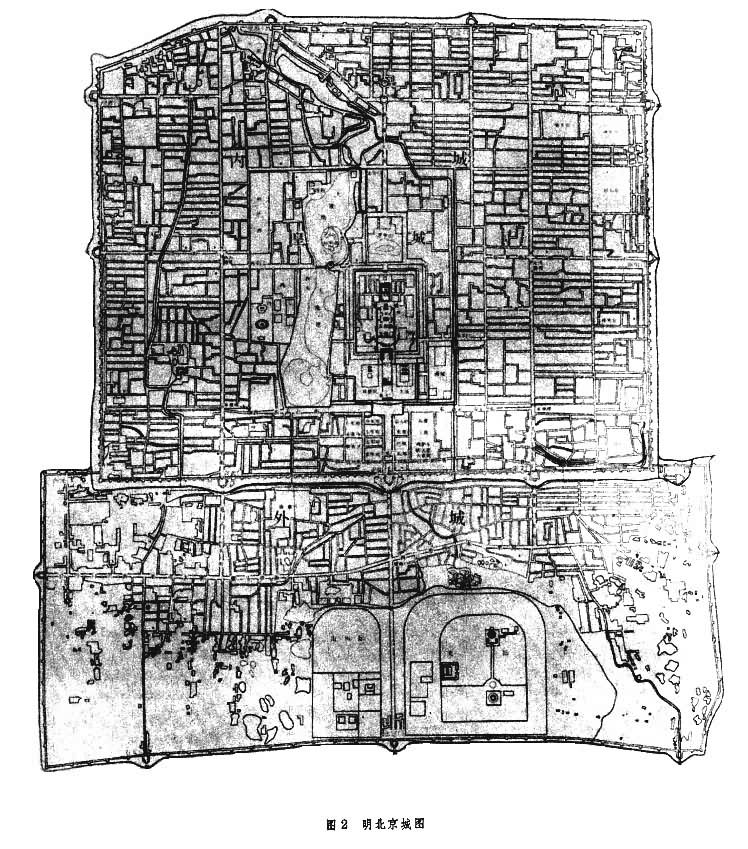

建筑布局 运用中轴线的手法。这条轴线南端自永定门起,北端至鼓楼、钟楼止,全长8公里,是布局结构的骨干。皇帝所居的宫殿及其他重要建筑都沿着这条轴线布置。中轴线南段自永定门起,向北到正阳门,是一条笔直的大道,大道两侧布置了天坛和先农坛两组建筑群。从正阳门北向经过大清门(明朝原称大明门),即入“T”字形的宫前广场。 广场南部收缩在东西两列千步廊之间,形成一条狭长的通道;广场北部向左右两翼展开。广场北面屹立着庄严宏伟的天安门,门前点缀着汉白玉的金水桥和华表。进天安门,经过端门、午门和太和门即为六座大殿(清代重修的太和殿、中和殿、保和殿前三殿和乾清宫、交泰殿、坤宁宫后三殿),这六座形式不同的宫殿建筑和格局各异的庭院结合在一起,占据中轴线上最重要部位(见紫禁城宫殿)。在紫禁城正北,矗立着近50米高的景山,是全城的制高点。在景山北,经过皇城的北门──地安门,抵达中轴线的终点──鼓楼和钟楼。北京城的整个建筑布局在中轴线上重点突出,主次分明,整齐严谨,端庄宏伟。(图2)。

道路系统 明清北京城在元大都的基础上扩建,形成方格式(棋盘式)道路网,街道走向大都为正南北、正东西。城内主要干道是宫城前至永定门的大街和宫城通往内城各城门的大街。外城有崇文门外大街、宣武门外大街以及联结这两条大街的横街。由于皇城居中,所以内城分成东西两部分,东西向交通受到一些阻隔,方格式路网中出现不少丁字街。

园林配置 明代主要宫苑如紫禁城以西的西苑,是利用金元时期以太液池(今北海和中海)和琼华岛为中心的离宫旧址扩建而成。明初还在太液池南端开凿了南海。清代继续扩建以三海(北海、中海、南海)为中心的宫苑;大片的园林水面和严谨的建筑布局巧妙结合,堪称杰作,直至今日仍是北京城市中心地区园林绿化的基础。清代还在西北郊兴建大批宫苑,包括圆明园、长春园、万春园、静明园、静宜园、清漪园(后称颐和园)等。这些宫苑,各具特色,形成环境优美的风景地带。清代内城许多贵族府第还有私家宅园(见北京宅园)。

给水排水 城市一般居民饮水主要靠人工凿井,在几条胡同之间有一两口水井。元代开辟了西北郊白浮泉新水源,又把玉泉山的泉水引入大都城内,为宫廷和园林(以及大运河)供水。至明代,因渠道失修,白浮泉断流,城市水源枯竭,只靠玉泉山泉水流经瓮山泊注入城内积水潭,其中一支流入太液池。到清代开拓瓮山泊成为昆明湖,增加了济漕和园林的水源。

明清北京城的排水系统也是在元大都的基础上发展起来的。紫禁城内的排水沟渠自成独立系统,除地下暗沟外,还有明渠──内金水河。护城壕既有防御作用,也是城内供水和排洪泄污的明渠。德胜门外西水关是从护城壕引水入关的上游,前三门外的护城壕则是城内主要沟渠排水泄污的下游。城内主要沟渠有大明壕、东沟、西沟以及东长安街御河桥下沟等。这些沟渠都顺地势,自北向南流去。外城有龙须沟、虎坊桥明沟和正阳门东南三里河等沟渠,都起着排泄前三门护城壕余涨的作用,实际上是内城排水系统的一部分。