血液(卷名:现代医学)

blood

心脏和血管系统中循环流动的液体,由血浆和血细胞组成,红色,不透明,带粘滞性。血把机体新陈代谢所必需的氧和营养物质输送至组织中去,把代谢产生的二氧化碳和其他物质从组织中回收,带到肺脏和肾脏排出。血液流动的动力来源于心脏的“泵”作用。其正常流动还依赖于有着复杂网络的弹性管道──血管的正常功能。血液在血管内的流动是一种物理现象,符合流体力学的一般规律,但因其中含有大量细胞成分,又有其特点。血液的不停循环流动,才使组织、细胞维持正常功能,使机体内环境保持相对稳定。

组成 血液由有形成分(血细胞)和液体(血浆)两部分组成。血液的总量称血容量,约占体重的6~7.5%(1/13),每公斤体重约含血液60~75ml。

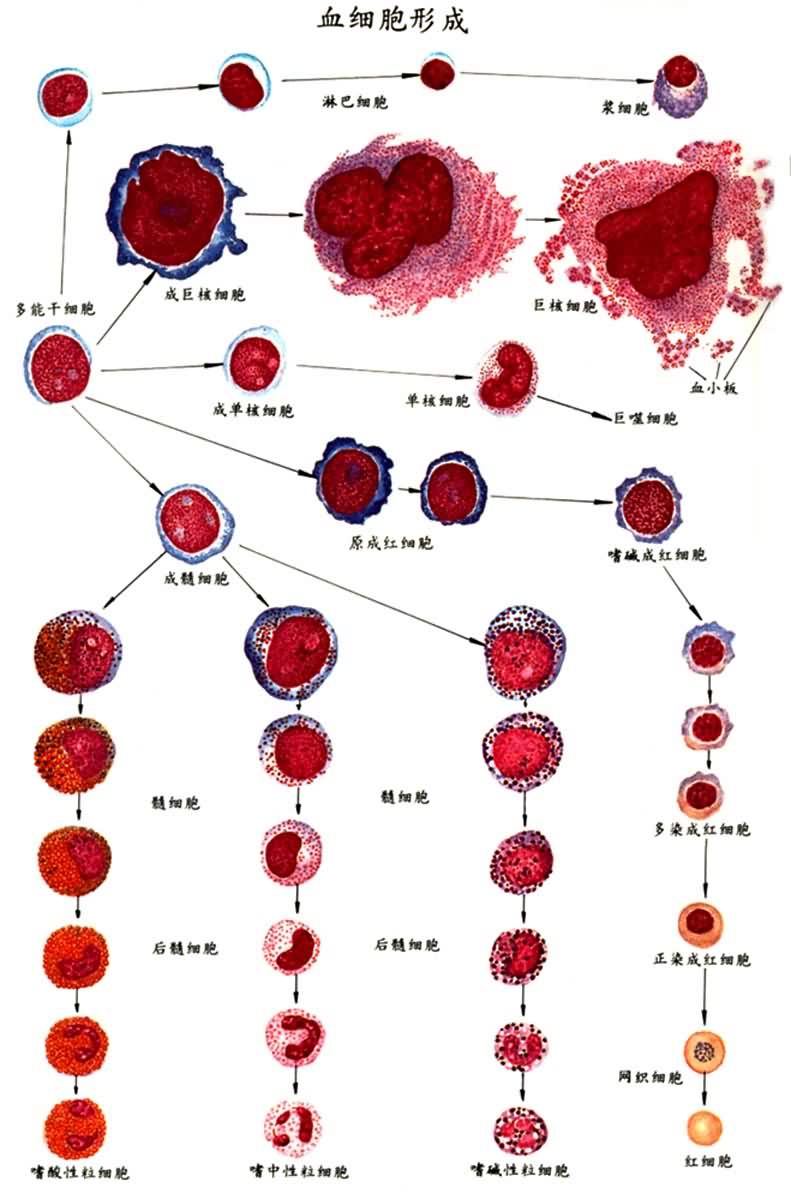

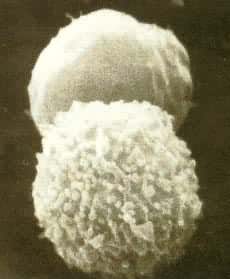

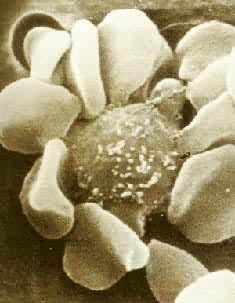

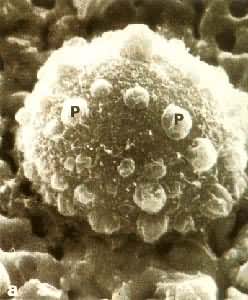

①血细胞。由红细胞、白细胞、血小板组成。红细胞占血细胞的大部分,内含红色的血红蛋白。正常男性的红细胞容量约为29ml/kg,女性约为25ml/kg。红细胞在调节机体生理平衡中起重要作用。它可通过血红蛋白运输氧和二氧化碳,维持血液酸碱平衡,其细胞膜的选择性、通透性和钠泵作用是调节电解质平衡的功能单位。白细胞由粒细胞、单核细胞和淋巴细胞组成,为免疫系统的重要组成部分。共同完成细胞免疫和体液免疫功能。血小板是无色、形状不规则、最小的血液有形成分,是巨核细胞的碎片,体积约为红细胞的1/2~1/3,是血液凝固系统的重要组成部分。

②血浆。血液离体后加入抗凝剂(枸橼酸钠)离心沉淀,可分为两部分,上层的淡黄色液体称为血浆,下层的暗红色部分是血细胞。如果不作抗凝处理,血液离体后会自然凝固成血块,血块收缩会逐渐挤出淡黄色的液体,称为血清,血清与血浆的主要区别是不含有在凝血过程中被消耗掉的一些凝血因子,其中最主要的是纤维蛋白原。血浆由水、电解质和蛋白质组成。正常血浆约占人体重的4~5%,即40~50ml/kg。人体内所含液体称体液,分三部分,即细胞内液、组织间液和血浆。三部分靠细胞膜、血管分隔开,其间又有动态联系。细胞内液和组织间液通过细胞膜、组织间液和血浆通过血管壁不断进行水分和物质交换,维持机体内环境稳定和正常细胞组织的新陈代谢。此外,血液流经胃肠道、肺、肾、皮肤时,也可同外界进行物质交换。因此,血液、特别是血浆起到了机体新陈代谢的运输线作用,其成分反应了机体代谢过程,与外界物质的交换及各部分体液间的物质交换。

化学成分 血液由水、电解质、蛋白质和其他无机物及有机物组成。①水占血浆和血细胞重量的绝大部分。是血液中各种物质的溶剂,并参与血中的各种化学反应。水对正常体温的保持、对血液流动和血与其他体液间的物质交换都有重要意义。其含量变化可影响血液的理化特性如渗透压、酸碱度等。正常情况下,血液含水量呈动态平衡。如果这种平衡被破坏,水过多或过少,机体便会产生一系列改变,影响正常的生理功能。②血浆和血细胞中所含的无机物大部分可解离成离子状态存在于血中,称为电解质。血浆内正离子以钠最多,钾、钙、镁很少。负离子以氯最多,其次为碳酸氢根离子。红细胞内,正离子以钾最多,钠很少;负离子以碳酸氢根最多,其次为氯离子。这种离子分布的差别是由于红细胞膜具有选择性通透作用,血浆中各种离子的浓度保持相对恒定,这是维持生命活动所必需的。③血液中的有机物绝大部分是蛋白质。红细胞中90%的蛋白质是血红蛋白。血浆中的蛋白质主要为白蛋白、球蛋白(用电泳法可分为 α1,α2,β,γ 四种)。健康成人的血浆蛋白含量为6.0~7.5g/dl,由许多分子大小与结构都不相同的蛋白质组成。其主要生理功能有:维持血液胶体渗透压;维持血液酸碱平衡;运输多种物质,包括脂类、Fe2+、Cu2+、Zn2+、 激素、维生素及多种药物。在运输中起主要作用的是白蛋白;免疫球蛋白和补体参与机体免疫反应;蛋白质中凝血及抗凝血因子参与生理止血功能。

血液的理化特性 血液的理化特性与血液的功能有关。在病理情况下这些特性会发生变化。①颜色。动脉血含氧量较高呈鲜红色,静脉血含氧量较低呈暗红色。血浆或血清含少量胆色素故呈淡黄色。某些肝胆疾病或溶血时胆红素含量增多,血浆呈深黄色。空腹时血浆清澈,饱餐后因血浆中脂蛋白增多,颜色变混浊。②比重。血液比重为 1.050~1.060,血浆比重为 1.025~1.030。在体外将加抗凝剂的血液置于玻璃管中,红细胞因重力作用而下沉,其下沉速度称为红细胞沉降率或血沉。正常男性静脉血血沉(韦斯特格伦氏法)<15mm/第 1小时,女性<20mm/第 1小时。血沉快慢决定于红细胞是否容易叠连,叠连后单位体积内重量增加,因此容易下沉。某些生理或疾病状态下由于血浆成分改变会出现血沉变化,妊娠,一些急性感染如肺炎及活动结核病,血浆纤维蛋白原增高;某些肝病或寄生虫病的血浆球蛋白增高;胆囊炎、胆管阻塞时,血浆中胆固醇增高,这些都促使红细胞叠连,因此血沉加快。③粘滞性。血液中的红细胞和蛋白质等成分在流动过程中会产生摩擦,使流动速度减慢。因而血液的粘滞性比水大。若以水粘度为1,则血液为5,血浆为1.7~2.2。血液粘滞性的大小可影响血管中血流的阻力,进而影响血压。④渗透压。生物膜对水以外不同物质的通透性不同,由此产生膜两侧不同物质颗粒的浓度差。水从颗粒较少的一侧向颗粒多的一侧渗透,这种现象称为渗透。溶液的这种从生物膜一侧把水分子从浓度稀的另一侧吸引过来的能力叫渗透压。其大小与溶质颗粒数目有关,与分子大小、种类无关。血浆渗透压约为313mmol/L(mOsm/L)。相当于7个大气压或5330mmHg(708.9kPa)。血浆渗透压主要来自电解质,小部分(约1.5mmol/L)来自血浆中的蛋白质,称胶体渗透压。其值虽小,但对调节血管内外的水平衡有重要意义。⑤酸碱度。酸碱度可用氢离子浓度的负对数(pH)表示。中性液体的pH等于7。正常人血浆的pH为7.35~7.45。其稳定性依赖于血液内由弱酸盐和弱酸组成的缓冲体系。缓冲体系通过把强酸中和成弱酸,强碱中和为盐来保持血液pH值的相对稳定,进而通过水和电解质的交换保持组织间液、细胞内液pH值的稳定。血浆中最主要的缓冲对是NaHCO3/H2CO3。另为蛋白质钠盐/蛋白质、Na2HPO4/NaH2PO4。此外在红细胞内有血红蛋白钾盐/血红蛋白、氧合血红蛋白钾盐/氧合血红蛋白、K2HPO4 / KH2PO4、KHCO3/H2CO3 等缓冲对。正常情况肺和肾脏可以不断排出体内产生的过多的酸和碱,从而维持缓冲体系的功能和pH值的相对稳定。

免疫性 血液参与机体免疫防御功能。①白细胞,粒细胞和单核细胞能够非选择性吞噬和分解体内坏死组织和外来微生物,参与炎症反应,构成机体非特异性免疫防御屏障。淋巴细胞中 B细胞受抗原刺激活化后可产生特异性针对抗原抗体并与之结合。 T细胞活化后可以分泌多种淋巴因子来参与免疫反应或直接对抗原吞噬分解。②免疫球蛋白,血浆中一组具有免疫活性的球蛋白。由B细胞分泌,分IgG、IgM、IgA、IgE、IgD五种,基本分子结构为两条轻多肽链和两条重多肽链组成。其功能可与相应抗原特异性结合,通过促进吞噬作用、激活补体来杀伤细菌、病毒和分解异物。③补体为一组不耐热、具有酶活性和参与免疫反应的蛋白质。主要由肝脏合成。分C1q、C1r、C1s、C2-C9等11种。④血细胞抗原性,人类血细胞、红细胞、血小板细胞膜上存在着多种由遗传基因控制的种系抗原。人类血细胞抗原系统分HLA-A、B、C、D、DR五类,共100多种同种抗原。红细胞上AB血型抗原决定人血型 (A、B、O、AB等四型)。血小板上也存在多种抗原。血细胞抗原性在输血、胎儿-母体同种免疫性、器官移植中起重要作用。

止血、凝血与抗凝血 血液中血小板、血浆蛋白中各种凝血因子和纤维蛋白溶解系统,相互作用维持一个精确平衡,使血液能保持流动状态。一旦血管受损伤,在局部产生生理止血反应,血小板和凝血系统激活,形成血栓,阻止继续失血。同时或以后纤溶系统被激活,使邻近损伤处血流恢复正常,最终在血管修复后血栓溶解,血流恢复。

临床疾病 血细胞异常:①血细胞减少,红细胞减少见于失血、溶血和造血机能不良。可导致组织缺氧,产生疲乏、头晕、心悸、气短等一系列贫血症状。急性失血至血容量30%时,会危及生命。粒细胞减少见于造血功能低下或破坏过多,可引起抵抗力下降而易发生感染。血小板减少会发生凝血缺陷导致皮肤、内脏出血。②血细胞增多,常分反应性增生与恶性增殖两种。前者见于高山、缺氧引起继发性红细胞增多症,感染所致白细胞增多,失血后血小板上升等。后者见于真性红细胞增多症、白血病、原发性血小板增多症等。③血细胞功能异常,如红细胞内血红蛋白功能异常引起组织缺氧,白细胞功能低下导致感染和血小板功能低下发生出血。

血浆异常:①水过多或过少,如腹泻、呕吐可丢失体内水分使血容量减少,发生血液浓缩、口渴、渗透压增高等症状。严重可发生循环衰竭。肾脏疾患可引起排尿障碍、进水过多可导致血容量增高、血液稀释、渗透压下降使细胞水肿。②血浆蛋白异常,白蛋白减少可使胶体渗透压下降产生组织水肿。免疫球蛋白、补体、凝血因子等减少会产生相应功能缺陷表现。③电解质和酸碱平衡失调,影响内环境稳定,导致神经、肌肉及各种器官组织代谢活动紊乱。〖HT〗