茵陈蒿(卷名:中国传统医学)

oriental wormwood

常用清热利湿药。别名茵陈、绵茵陈、西茵陈、白茵陈、白蒿、绒蒿等。始载于《神农本草经》。为菊科植物茵陈蒿Artemisia capillaris或滨蒿A. scoparia的干燥地上部分。因其形似蒿类,经冬不死,更因旧苗而生,故名。

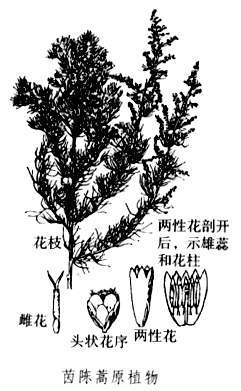

产地和性状 茵陈蒿主产于陕西、山西、安徽等省,滨蒿主产于东北地区及河北、山东等省。春季幼苗高6~10厘米采收的习称“绵茵陈”;秋季花蕾长成时采割的习称“茵陈蒿”。绵茵陈多收缩卷曲成团块,灰白色或灰绿色,全株密被灰白茸毛,绵软如绒。茎上或由基部着生多数具叶柄的叶,长0.5~2厘米,叶柔软,皱缩并卷曲,多为2~3回羽状深裂,裂片线形,全缘。茎细小,一般长1.5~2.5厘米,直径1.5~3毫米。质脆,易折断。气微香,味微苦。茵陈蒿茎呈圆柱形,多分枝,长30~100厘米,直径2~8毫米,表面淡紫色或紫色,有纵条纹,被短柔毛;体轻,质脆,断面类白色。叶密集,或多脱落。下部叶2~3回羽状深裂,裂片条形或细条形,两面密被白色柔毛;茎生叶1~2回羽状全裂,基部抱茎,裂片细条状,头状花序卵形,多数集成圆锥状,长1.2~1.5毫米,直径1~1.2毫米,有短梗;总苞片3~4层,卵形,苞片3裂;外层雌花6~10个,可多达15个,内层两性花2~10个;瘦果长圆形,黄棕色。气芳香,味微苦(见图)。

性味和功用 茵陈蒿味苦、辛,性微寒。归脾、胃、肝、胆经。功用清利湿热,利胆退黄。主治黄疸、胁痛、湿疮瘙痒等证。

成分和药理 茵陈蒿主要含6,7-二甲氧基香豆素、绿原酸、咖啡酸。全草含挥发油0.23%左右,其中主要成分为β-蒎烯、茵陈二炔酮、茵陈二烯酮、茵陈烯炔、茵陈炔内酯、茵陈色原酮等。滨蒿中还提出对羟基苯乙酮。茵陈煎剂可降低奥狄氏括约肌的紧张度。茵陈色原酮是强利胆成分,其他有效成分如6,7-二甲氧基香豆素、绿原酸、咖啡酸和对羟基苯乙酮均能使胆汁分泌增加,胆汁中固体物、胆酸、胆红素含量也增加。茵陈煎剂能减轻四氯化碳造成的肝损害程度,并对多种病原微生物有抑制作用。茵陈挥发油能抑制和杀灭某些致病性皮肤真菌及钩端螺旋体。此外,茵陈主要成分具有降压、降脂及促纤溶作用,并有利尿及解热作用。茵陈水提物还能明显抑制肿瘤细胞的增殖,促进肿瘤坏死因子的产生。

应用和禁忌 凡湿热郁蒸之黄疸,黄色鲜明,小溲短赤,宜配栀子、大黄服用;湿邪偏盛,小便不利之黄疸,当与茯苓、泽泻、猪苓等相伍;对寒湿郁滞,黄色晦暗之阴黄,应与干姜、附子等同用。用于湿热并重之湿温、脘痞苔腻者,可配与滑石、黄芩、白豆蔻等。还可用治湿疮疥癣风疹等皮肤病,可与荷叶为散内服,或与白鲜皮、地肤子、苦参等同煎外洗患处。临床治疗肝胆湿热蕴结的胆结石、胆囊炎等症,以茵陈蒿与柴胡、金钱草、大黄等同用。现代以茵陈蒿30~45克煎服,一日3次,治疗急性传染性黄疸型肝炎;用茵陈蒿30~60克煎服或酌加金银花、连翘、蒲公英等药治疗胆道蛔虫症;对高胆固醇血症,每日以茵陈15克代茶饮可降低血胆固醇。茵陈蒿内服用量10~30克,外用适量。蓄血发黄及血虚萎黄者慎用。