荷兰(卷名:世界地理)

Netherlands/Nederland

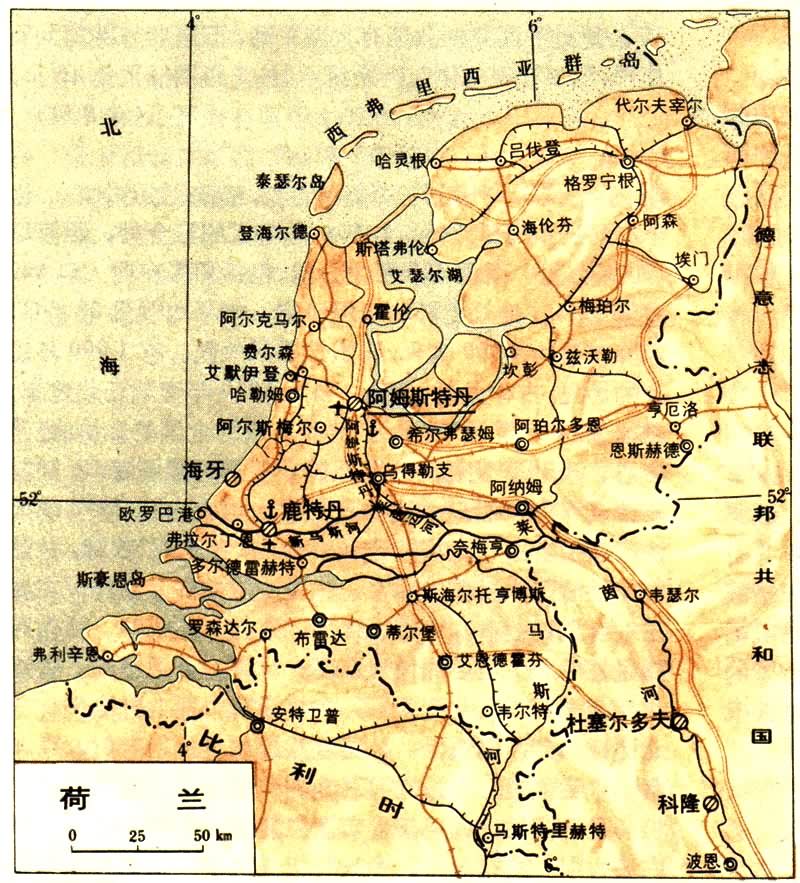

欧洲西部国家。又译尼德兰。西、北面临北海,东、南面与联邦德国和比利时接壤。 面积41548 平方公里。人口1444.5万(1984)。全国划分为12省。首都阿姆斯特丹。政府、议会和外交使团驻海牙。

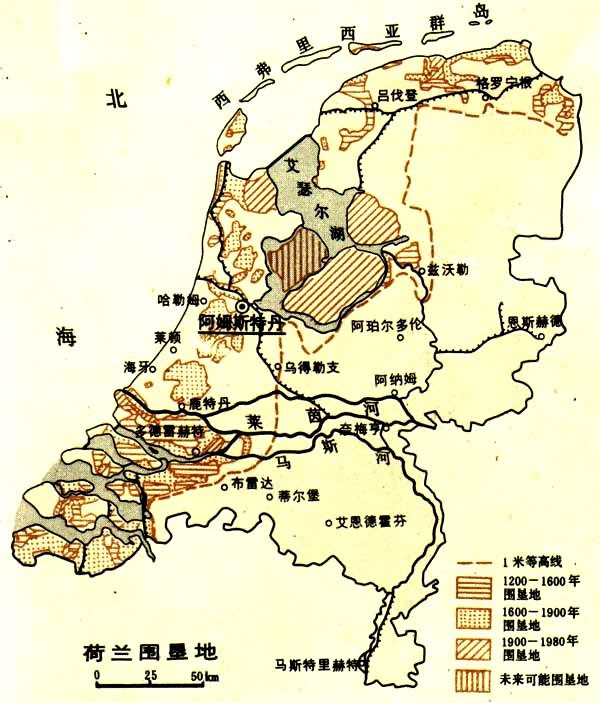

自然条件 构造上属欧洲陆台西部边缘的北海凹陷。地势低平,是世界上著名的“低地之国”(尼德兰意为低地)。莱茵河、马斯河及斯海尔德河三角洲地区尤为低洼,全国有60%以上的地区海拔不超过1米,低于海平面的地区占38%,最低点为海平面以下6.7米。荷兰自古即受洪涝之害,为免受洪水海潮的威胁,兴建了大量规模巨大、工程艰巨的拦水堤坝和排水工程。荷兰的围海造陆工程为世界所罕见(见彩图)。

东部是地势较高爽的冰碛平原,海拔一般40~60米。东南端属阿登高原的边缘,最高点海拔321米。第四纪冰期后,北部和西部沿海地带形成了平行于海岸的沙丘带,一般海拔30~60米,成为阻挡海潮的天然屏障,北部的西弗里西亚群岛就是长条形沙丘在海水侵蚀下分裂而成的。沙丘之间往往形成潟湖,再演变为沼泽低地。

东部是地势较高爽的冰碛平原,海拔一般40~60米。东南端属阿登高原的边缘,最高点海拔321米。第四纪冰期后,北部和西部沿海地带形成了平行于海岸的沙丘带,一般海拔30~60米,成为阻挡海潮的天然屏障,北部的西弗里西亚群岛就是长条形沙丘在海水侵蚀下分裂而成的。沙丘之间往往形成潟湖,再演变为沼泽低地。

属典型的温带海洋性气候。冬季温和,夏季凉爽,1月平均气温1~3℃,7月16~17℃。年降水量600~800毫米,季节分配较均匀。由于蒸发不强,气候湿润,云量大,全年阴雨天数达300天左右。沿海多大风,有时酿成风暴海啸。

水网稠密,水面占国土面积1/6以上。主要河流有莱茵河、马斯河、斯海尔德河三大水系。全国年径流总量达1100亿立方米,其中莱茵河约占700亿立方米。西北部有深入内陆的须德海,长80公里,宽20~40公里,是13世纪海水侵入内陆低洼地区形成的。自1932年在湾口建筑长32公里的大堤后,须德海同外海隔开,堤内成为淡水湖艾瑟尔湖。其南半部经不断地排干填垦,已建成五大圩田区,湖面现已缩小至1200平方公里,仅及原须德海面积的40%,是全国最重要的淡水库。自然植被覆盖率8.7%(1981)。西部地区以草场为主;南部地区以石楠灌丛为主,兼有少量散生树林。

矿产资源不多,开采历史较久的有煤和建筑石料。1959年发现特大规模的格罗宁根气田,一跃为世界天然气的主要生产和出口国之一。全国天然气储量 2.1万亿立方米。石油(包括海底油田)亦有一定储量。

居民 1830年全国人口260万,1984年增至1444.5万,增幅达4.5倍。在西北欧国家中增长速度较快,主要原因是出生率较高而死亡率较低。1982年人口的自然增长率为5‰。人口密度平均每平方公里347人,若以陆地面积计算,则高达424人, 是世界上人口最稠密的国家之一。位于国土中西部的南荷兰、北荷兰、乌得勒支3省,面积合计只占全国1/5,人口却占45%,平均密度每平方公里高达 920人。北部平原、西南部河口地带及东部部分地区人口较为稀疏,平均每平方公里50~200人。全国城镇人口比重为88%(1982)。1983年阿姆斯特丹、鹿特丹和海牙三大城市人口分别为68.7万、55.88万和44.9万(不包括郊区),此外还有14个10~25万人口的中等城市。民族成分较单一,荷兰人占96.6%(1980),少数民族有弗拉芒族、弗里斯族等。居民中天主教徒占人口42.6%,基督教教徒占30%。荷兰语为官方用语。

发展简史 荷兰古代居民主要分布在被湖泊、海洋和沼泽地包围的小岛上。为了扩大垦区和防御海潮侵袭,从公元1000年前后起荷兰人就开始修筑堤坝,排水造陆。从14世纪以来共增加陆地面积7000平方公里左右,占国土面积的1/5以上,这在世界上是罕见的。

荷兰于16世纪初,受西班牙统治。1566年掀起尼德兰资产阶级革命。1579年北部 7省联合形成荷兰共和国雏形,1581年宣布独立,是为欧洲第一个资产阶级共和国。随着资本主义的发展,国力日臻强盛,在世界航运、贸易中逐渐占据主导地位,17世纪继西班牙之后,成为世界上最大的海上殖民帝国。17世纪后期在同英国的斗争中失败,18世纪后殖民体系逐渐瓦解。1806年成立荷兰王国。迄今在加勒比海地区尚占有荷属安的列斯殖民地。

经济地理 荷兰是发达的资本主义国家,其商业贸易和航海业有悠久的历史,集约化农业和轻工业在第二次世界大战前就达到较高的水平。战后经济结构发生了显著变化,在短时期内就由一个工业-农业国演变为高度发达的工业国。50、60年代,工业尤其是重化工业迅速发展。70年代以来第三产业所占比重显著上升,工业则相对下降。以1982年与战后初期相比,在全国就业人口总数中,第一产业的比重由19.4%降至5.8%,第二产业由33.2%降至29.0%,第三产业则由47.3%上升至65.2%。人均国民生产总值在欧洲国家中一直处于最前列。但本国资源贫乏,市场有限,国民经济对外依赖性很大,工业原料的80%依靠进口,产品的70%以上供出口。

农业 一向以高度集约化著称于世。1982年农业劳动力27.3万人,占全国劳动力总数6.8%,其中半数从事畜牧业,1/10从事耕作业,其余从事花卉、蔬菜等园艺业。农业产值占国民生产总值8.6%,其中畜牧业占农业产值的2/3,耕作业占1/10,园艺业则占1/4至1/5。

全国耕地总面积86万余公顷,多分布在北部和西北部土壤肥沃、排水良好的地区,以及疏干的湖盆和艾瑟尔围垦区。主要作物按种植面积计,依次为马铃薯、小麦、玉米和甜菜。与战后初期相比,玉米、甜菜有大幅度增长,燕麦和黑麦急剧减少。粮食自给率约为50%。全国草地总面积117万余公顷,主要分布在地势低洼、排水不良的粘土和泥炭土地区。畜牧业高度发达,以养牛业为最重要,按单位草场面积或每头奶牛计算的产奶量居世界最前列。牲畜头数猪最多,牛、羊次之。园艺业享有很高声誉。莱茵河下游北岸低地精耕细作,运输方便,是世界第一流园艺作物区,所产蔬菜大量出口。海牙到阿姆斯特丹之间的沿海地区盛产各种鲜花和球茎,尤以郁金香、风信子、水仙、银莲花、唐菖蒲等驰名,位于其中心位置的阿尔斯梅尔是世界上最大的鲜花贸易市场。

农产品1/3以上供出口,出口总值同法国相当,其中花卉出口值居世界首位,肉类、乳类及其制品居世界前列。

工业 为高度发达的现代化工业。主要工业部门有食品、金属及其加工、电子、化学、炼油、钢铁、造船等,其中乳品加工、人造黄油、家用电器、电子仪器、特种船舶(挖泥船、钻井平台、浮吊、淘金船)在国际上享有盛誉。鹿特丹是世界最大的炼油和石油化工中心之一,艾默伊登建有欧洲第一流的临海钢铁厂,阿纳姆建有世界最大的炼锡厂。重工业分布比较集中,阿姆斯特丹至鹿特丹西部沿海地区堪称工业心脏。食品、纺织等轻工业部门分布则较分散。

全国能源消费中天然气约占一半,余为进口的石油和煤炭。格罗宁根气田自60年代投产以来,产量常居世界第三位,其中半数出口,已成为重要出口商品之一。

交通和对外贸易 交通运输业十分发达。荷兰拥有世界最大的商船队之一,这里又是西欧与世界其他地区之间商业往来的门户。全国海港年吞吐总量在3.0~3.5亿吨,其中4/5集中于世界第一大港鹿特丹。 阿姆斯特丹、艾默伊登和泰尔讷曾等港货运量亦均在2000万吨以上,总吞吐量在国际转运量中占很大比重。内河航道总长4400公里,年货运量达2.6亿吨,亦居世界最前列,其中国际运输占2/3。公路总长约11万公里(内高速公路2100公里),公路运输量在全国货运总量中占60%。铁路总长7146公里,以客运为主。阿姆斯特丹和鹿特丹建有国际机场,有航线通往世界各地。

对外贸易在荷兰国民经济中占有重要地位,进出口贸易额均占国内生产总值40%以上。 进口总额中3/5以上是各种原料和燃料,尤以石油、食品、化工产品、金属矿砂为大宗。出口总额中3/4以上是工业制成品,主要是机器、电子电器设备、石油制品、化工产品和食品(乳、蛋、肉、蔬菜)。贸易对象以欧洲共同体国家为主,在贸易总额中占2/3。

地区经济差异 ①西部地区。包括北荷兰、南荷兰和乌得勒支3省。面积占全国18%,人口却占45%(60年代曾达53%),并集中了阿姆斯特丹、鹿特丹、海牙、乌得勒支等国内主要大、中城市。这些城市相互毗邻,形成了一个直径60公里的巨大城市群,被称为“兰斯塔德”(意为环形都市圈)。该地区位于莱茵河等大河的入口处,临近海洋,交通十分便利,集中了全国各主要港口,航运业和商业贸易均高度发达,工业生产在国内也占很大比重,石油加工,钢铁、造船、金属加工和纺织等部门尤为突出。区内垦殖历史悠久,农业以乳用畜牧业、蔬菜、果树和花卉栽培业为主要专门化方向,集约化水平高。②西南地区。指位于莱茵河、马斯河三角洲顶部的泽兰省。全省由许多岛屿构成,地势低洼,为水乡泽国。人口密度低于全国平均数,居民外流严重。农业比重大,以蔬菜和果树栽培业为主。城镇均属小型。③南部地区。包括北布拉班特省和林堡省。为沙质平原,土壤较贫瘠,经济发展水平远逊于西部地区。以肉乳兼用畜牧业为主,大田作物亦有一定地位。④东部地区。包括海尔德兰省和上艾瑟尔省。地势起伏,森林覆盖率高于其他各区。农业在国内占有重要地位。以乳用畜牧业为主,谷物、马铃薯、甜菜的种植也较重要。工业薄弱,纺织业历史较悠久。⑤北部地区。包括弗里斯兰、格罗宁根、德伦特 3省。地形属冰碛平原,沿海沙地和泥炭沼泽占一定比重。农业地位突出,以马铃薯种植和乳用畜牧业为主。工业以天然气开采、食品加工、造船等部门较重要。