传感器(卷名:自动控制与系统工程)

transducer

按一定规律实现信号检测并将被测量(物理的、化学的和生物的信息)变换为另一种物理量(通常是电量)的器件或仪表。它既能把非电量变换为电量,也能实现电量之间或非电量之间的互相转换。传感器是一个含义宽广而笼统的名词,一切获取信息的仪表器件都可称为传感器。在生产过程控制系统中,常把输出为标准信号的传感器称为变送器,而把输出为非标准信号的传感器称为敏感器。传感器是自动控制系统必不可少的关键部分。所有的自动化仪表和装置均需要先经过信息检测才能实现信息的转换、处理和显示,而后达到调节、控制的目的。离开了传感器,自动化仪表和装置就无法实现其功能。

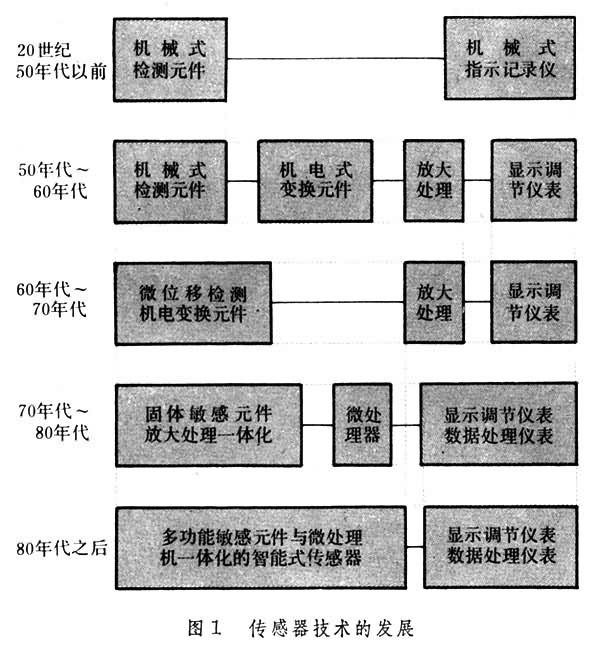

发展简况 早期的机械式仪表包括机械式检测元件和机械式指示记录部分,两者是结合在一起的。20世纪50年代以后,由于电子技术的发展,检测传感部分大都采用机电结构,对机械式检测元件感受的信息进行二次变换,采用力或力矩平衡的反馈测量系统,配上相应的放大处理电路,与显示调节部分相结合,发展成系列化的显示调节仪表。到70年代随着微电子技术的发展,采用集成电路工艺研制出许多固体敏感元件,它与放大处理电路结合起来形成了新型的传感器。80年代,传感器开始向着集成化、智能化方向发展。(图1)

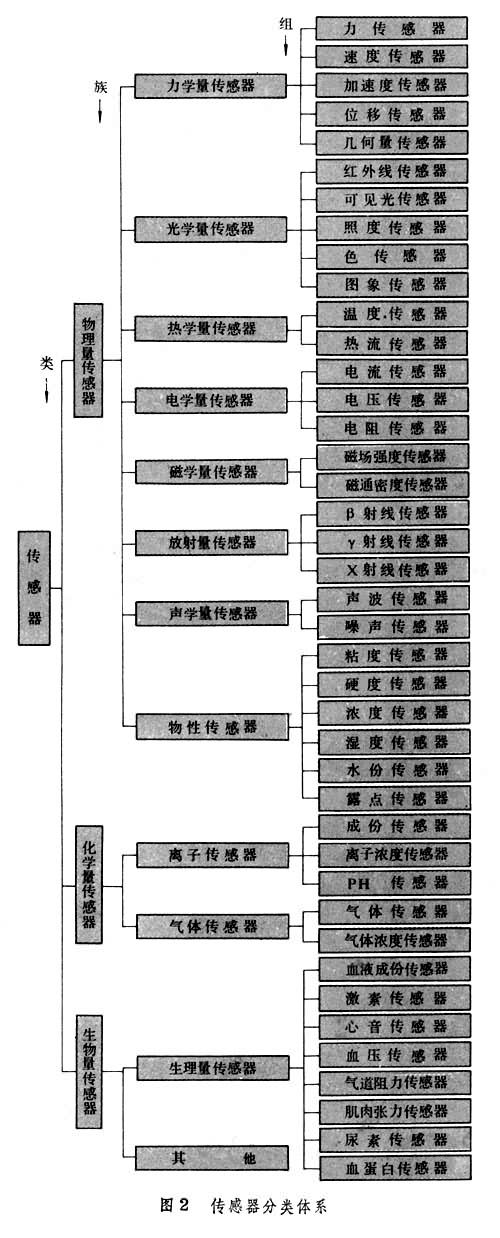

分类 传感器品种繁多,原理各异。它们是根据不同需要和不同测量对象研制出来的。传感器的分类方法很多。根据现象所属领域不同可分为物理传感器、化学传感器和生物传感器;根据所用敏感元件的材料来分,有半导体传感器、陶瓷传感器、有机高分子传感器、光纤传感器等;根据功能来分,有单功能传感器、多功能传感器、智能传感器、仿生传感器等。比较常用的是按照被检测的参数进行分类。图2是传感器分类体系。

构成原理 传感器依构成原理可分为结构型传感器、物性型传感器和智能型传感器三种类型。

结构型传感器

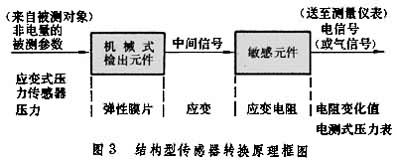

利用物理学中场的定律(包括电场、磁场、力场等)构成的传感器。它的基本原理是以部分结构的位置变化和场的变化来反映被测非电量的大小及其变化。结构型传感器大都采用机电结构和间接信号变换方式。所谓间接变换就是信号经过两次变换,先将被测信号经过机械式检出元件转换成中间信号,然后再经过敏感元件转换成电信号输出。例如应变电阻式压力传感器就是通过弹性膜片把被测压力检测出来并变换为应变值,再用应变电阻元件把应变值变换为便于处理的电信号输出(图3)。结构型传感器应用最广,采用的测量原理主要有电磁检测、光电检测等。①电磁检测:包括电阻式传感器、电感式传感器、电容式传感器、电涡流式传感器、压电式传感器、热电式传感器、压阻式传感器、压磁式传感器、霍耳式传感器(见霍耳式压力传感器)、频率式传感器(见谐振式传感器)、数字式传感器(见感应同步器、磁栅式传感器)。②光电检测:包括光电式传感器、激光传感器、红外线传感器、光栅式传感器、光纤传感器等。此外还有超声波传感器、核辐射传感器以及用电化学、核磁共振等方法制成的传感器。结构型传感器中直接感受被测非电量的敏感元件是机械式元件和电磁式元件,其中弹性敏感元件应用最广。它把各种形式的非电量转换为应变量或位移量。如果弹性敏感元件的输出是应变,则可能制成各种形式的应变传感器,如果弹性敏感元件的输出量是位移(线位移或角位移),则可能制成电感式、电容式、电涡流式或电阻式传感器。

利用物理学中场的定律(包括电场、磁场、力场等)构成的传感器。它的基本原理是以部分结构的位置变化和场的变化来反映被测非电量的大小及其变化。结构型传感器大都采用机电结构和间接信号变换方式。所谓间接变换就是信号经过两次变换,先将被测信号经过机械式检出元件转换成中间信号,然后再经过敏感元件转换成电信号输出。例如应变电阻式压力传感器就是通过弹性膜片把被测压力检测出来并变换为应变值,再用应变电阻元件把应变值变换为便于处理的电信号输出(图3)。结构型传感器应用最广,采用的测量原理主要有电磁检测、光电检测等。①电磁检测:包括电阻式传感器、电感式传感器、电容式传感器、电涡流式传感器、压电式传感器、热电式传感器、压阻式传感器、压磁式传感器、霍耳式传感器(见霍耳式压力传感器)、频率式传感器(见谐振式传感器)、数字式传感器(见感应同步器、磁栅式传感器)。②光电检测:包括光电式传感器、激光传感器、红外线传感器、光栅式传感器、光纤传感器等。此外还有超声波传感器、核辐射传感器以及用电化学、核磁共振等方法制成的传感器。结构型传感器中直接感受被测非电量的敏感元件是机械式元件和电磁式元件,其中弹性敏感元件应用最广。它把各种形式的非电量转换为应变量或位移量。如果弹性敏感元件的输出是应变,则可能制成各种形式的应变传感器,如果弹性敏感元件的输出量是位移(线位移或角位移),则可能制成电感式、电容式、电涡流式或电阻式传感器。物性型传感器 利用物质特性(包括各种物理、化学、生物的效应和现象)构成的传感器。它的基本特征与构成传感器敏感材料的特性密切相关。物性型传感器采用直接信号变换方式,就是用一种敏感元件将被测信号直接转变为电信号输出。这是发展最快和引人注目的新型传感器。利用物质的化学特性构成的传感器称为化学传感器,利用生物学特性的传感器称为生物传感器。这两种传感器都属于物性型传感器,它们研制困难但性能优越,发展潜力很大。

固体敏感元件是物性型传感器的关键组成部分。对各种具有敏感功能的材料的研究,即如何利用它们的物理、化学、生物学的特性和效应来构成固体敏感元件,已经形成一门新技术。根据不同应用目的,固体敏感元件通常按照检测参数和元件功能来分类。

智能型传感器

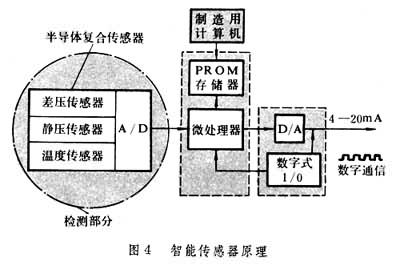

它是物性传感器进一步发展的产物。智能型是指除具有检测功能外,还具有自补偿、自校正、自调整、自诊断和逻辑操作、程序控制、自动实现计量和检测最优化等功能。这些功能往往是多功能敏感元件与微处理机或单片微型计算机相结合的结果。美国霍尼韦尔公司研制的 DSTJ-3000型差压传送器是典型的智能型传感器。它采用集成工艺技术在一块硅片上将测量差压、压力、温度的多功能敏感元件与CMOS微处理机结合起来。图4为这种传感器的原理和数字处理系统框图。它的敏感元件是硅膜片。微处理机能在不同的温度、压力条件下作差压的补偿运算。在产品出厂时,对每台传感器进行编码,并将编码存放到存储器中,以便微处理机进行运算。精度可达0.1%,量程比达400:1。输出经数模转换器可变为4~20毫安的模拟信号。它还能把数字信号叠加到模拟传输信号中。由于专用程序能与传感器、电源和负载阻抗任意连接,它还能双向通信并能在信号传输线的任意位置上,远距离地校准零档、调整阻尼、变更测量范围、选择输出(线性的或平方根的)和读出传感器本身的自诊断结果。

它是物性传感器进一步发展的产物。智能型是指除具有检测功能外,还具有自补偿、自校正、自调整、自诊断和逻辑操作、程序控制、自动实现计量和检测最优化等功能。这些功能往往是多功能敏感元件与微处理机或单片微型计算机相结合的结果。美国霍尼韦尔公司研制的 DSTJ-3000型差压传送器是典型的智能型传感器。它采用集成工艺技术在一块硅片上将测量差压、压力、温度的多功能敏感元件与CMOS微处理机结合起来。图4为这种传感器的原理和数字处理系统框图。它的敏感元件是硅膜片。微处理机能在不同的温度、压力条件下作差压的补偿运算。在产品出厂时,对每台传感器进行编码,并将编码存放到存储器中,以便微处理机进行运算。精度可达0.1%,量程比达400:1。输出经数模转换器可变为4~20毫安的模拟信号。它还能把数字信号叠加到模拟传输信号中。由于专用程序能与传感器、电源和负载阻抗任意连接,它还能双向通信并能在信号传输线的任意位置上,远距离地校准零档、调整阻尼、变更测量范围、选择输出(线性的或平方根的)和读出传感器本身的自诊断结果。性能指标 传感器的性能应该根据测量目的、使用环境、被测对象、精度要求、信号处理以及成本限制等条件来确定。传感器的基本性能要求是:输出信号与输入信号成比例;迟滞和非线性误差小;内部噪声小,不易受外界干扰影响;反应速度快;动作能量小;对被测状态的影响小;使用寿命长;使用、维修和校准方便。为了比较和评价传感器的性能,人们规定出一些能给以定量描述的性能指标,常用的性能指标有9项。

① 量程 测量上限与下限的代数差。

② 测量范围 测量上限与下限之间的区间。

③ 过载 传感器在不致引起规定性能指标永久改变的条件下允许超过测量范围的能力。

④ 灵敏度 传感器输出的变化值与相应的被测量的变化值之比。

⑤ 分辨力 传感器可能检出的被测信号的最小增量。

⑥ 误差 被测量指示值与真值之间的差,传感器的基本误差一般包括重复性、非线性、迟滞等。

⑦ 重复性 在同一工作条件下,对被测量的同一数值在同一方向上进行重复测量时的测量结果的一致性。

⑧ 非线性 在规定的环境条件下,传感器校准曲线与传感器拟合直线(理想直线)的不一致程度。

⑨ 迟滞 当输入作全测量范围移动时,同一测量点正反行程输出的不一致性。

发展趋势 传感器的发展趋势表现在采用有关学科的新技术、采用新材料、组合化和单片智能化4个方面。

① 在研究各种物理化学效应的应用技术以及信号处理技术的基础上研制新型传感器,激光、超声、微波和仿生技术的利用,尤其受到人们的注意。

② 在采用新材料、新工艺的基础上开发新型传感器。改变材料的组成、结构、添加物或采用各种工艺技术,利用材料形态变化如薄膜化、微小化、纤维化、气孔化、复合化、无孔化等,提高材料对电、磁、光、热、声、力、吸附、分离、输送载流子、化学、生物等的敏感功能。

③ 研究传感器组合技术,提高传感器测量精度。对于有限的敏感元件,根据不同使用条件来运用各种测量技术和控制技术,如温度补偿技术、抗电磁干扰技术、高频响应技术、信号处理技术等,实现不同的组合,构成各类传感器。

④ 研究敏感元件的小型化、集成化、固体化、多功能化。研制新型场效应敏感元件、厚薄膜和超细微粒子敏感元件、色敏元件、光纤元件等,发展数字式传感器和智能型传感器,通过集成工艺实现检测、转换和信息处理一体化,最终实现传感器的单片智能化。

参考书目

王洪业编著:《传感器技术》,湖南科学技术出版社,长沙,1985。

袁希光主编:《传感器技术手册》,国防工业出版社,北京,1986。