赤潮(卷名:环境科学)

red tide

水域中一些浮游生物暴发性繁殖引起水色异常的现象,主要发生在近海海域。又称红潮。

概述 赤潮现象古代文献就曾提到。《旧约·出埃及记》有“河里的水都变作血了,河里的鱼死了,河也腥臭了,……”的描述。20世纪以后,赤潮发生的次数逐年增加,如日本濑户内海在1955年以前的几十年中,赤潮只出现5次,1965年1年就有44次,1970年有79次,1975年竟达 300次。中国浙江省的镇海、定海和台州一带近海海区在1933年曾发生过赤潮。近年来,在天津等地近海也出现过较严重的赤潮。江河、湖泊中出现类似的现象,通常称为“水花”或“水华”。

赤潮的颜色,是由形成赤潮占优势的浮游生物种类的颜色决定的,如夜光藻(Noctiluca milialis)、无纹多沟藻(Polуkrikos schwartzi)和一种纤毛虫(Mesodiniumrubrum)等形成的赤潮呈红色,绿色鞭毛藻(Heterosingma inlandica) 大量繁殖时呈绿色,还有一些硅藻多时则呈褐色。

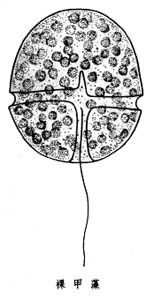

形成赤潮的生物种类很多, 现已查明有 60多种,常见的有: 腰鞭毛虫(Dinofla gellata)、 裸甲藻(Gуmnodiniumaeruginosum)、 短裸甲藻(Gуmnodiniumbreve)、梭角藻(Ceratium fusus)、原甲藻(Prorocen-trum micans)、中肋骨条硅藻(Skeletonema costatum)、角刺藻(Chaetoceros)、卵形隐藻(Crуptomonas ovata)、无纹多沟藻、夜光藻等。

发生赤潮的海区,赤潮生物主要分布在离水面几十厘米到一米左右的海水表层。赤潮生物因种类不同,浓度有很大的差异。夜光藻引起的赤潮,每毫升海水中有夜光藻1000个以上;一种绿色鞭毛藻引起的赤潮,每毫升海水中这种绿色鞭毛藻可高达几十万个。

成因 海洋受到有机物污染,生物可利用的氮、磷、碳等营养物质大量增加和聚积,造成海洋富营养化,为赤潮生物大量繁殖提供了丰富的营养盐类,这是形成赤潮的基本原因。此外,海水受污染后,铁、锰等重金属和维生素B12、四氮杂茚、间二氮杂苯等有机氮化合物的含量增加,促使赤潮生物在短时期内大量繁殖,这是赤潮发生的诱因。例如,海水中铁、锰的含量比通常情况下高10~20倍时,赤潮生物可成10倍地增长繁殖。赤潮的发生还同海区的气象、水文条件有关。一般认为,阳光强烈,水温升高,海水停滞,海面上空气流稳定等有利于赤潮生物的集结,是赤潮出现的自然条件。有人认为,水底层出现无氧和低氧水团,往往会引起赤潮。

赤潮形成的原因十分复杂,要彻底揭开赤潮之谜,还必须对赤潮生物繁殖的生理特性和海洋环境因素等做深入的研究。

危害 发生赤潮的海区的生态系统由于赤潮而遭到破坏。其危害主要有:①赤潮生物大量繁殖,覆盖海面,或附着在鱼类的鳃上,使它们呼吸困难。②赤潮生物在生长繁殖的代谢过程和死亡的赤潮生物被微生物分解等过程中,消耗了海水中的溶解氧,使海水严重缺氧,鱼、贝窒息而死;赤潮生物的死亡,促使细菌大量繁殖,有些细菌能产生有毒物质。③有些赤潮生物体内及其代谢产物含有生物毒素,引起鱼、贝中毒病变或死亡。如链状膝沟藻(Cуaulax catenella)生的石房蛤毒素是一种剧烈的神经毒素。