许楣(1797~1870)(卷名:经济学)

中国清代货币理论家。字金门,号辛木,浙江海宁人。道光癸巳(1833)进士,曾任通州敦善书院讲习。著有《真意斋随笔》、《真意斋诗集》、《真意斋文集》、《钞币论》等,其中以《钞币论》影响较大。楣兄许梿(1787~1862),字叔夏,号珊林,也是癸巳进士,曾为《钞币论》写序并加按语。这些按语成为该书的重要组成部分,因此,可以认为《钞币论》是许氏兄弟合著。

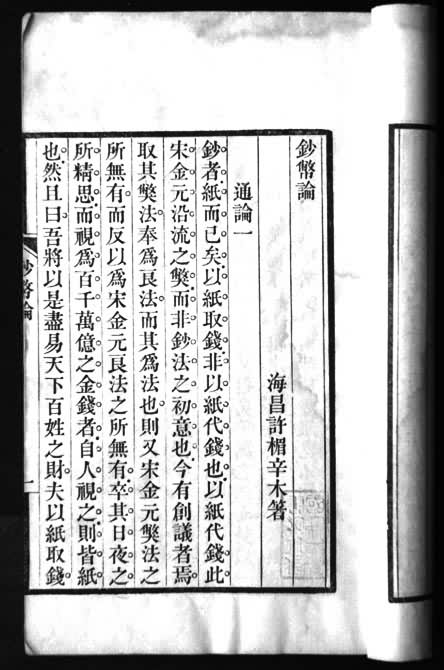

《钞币论》刊于道光二十六年(1846),是为批判王瑬的《钱币刍言》而写的货币理论专著,同时也是西方货币理论传入前,中国货币金属主义的代表作。书中批判了王瑬的名目主义货币理论和力主无限发行纸币,铸大钱,搜刮民财以“足君”的荒谬主张。

对钞币的看法 许氏兄弟认为纸币有两种,一种是可兑现的,即“以纸取钱”,另一种是不可兑现的,即“以纸代钱”。前者是“良法”,而后者是必须坚决反对的“弊法”(《钞币论·通论一、通论三》)。他们认为,货币必须是具有价值的商品。金银等之所以能作为货币,不在于形制或其他,而在于其本身具有价值。许楣还认为货币和其他商品相交换,必须按照彼此的价值等价交换。在许氏兄弟看来,不兑现的纸币,只是价值很低的纸,不能代替金银作为货币;金属币与不兑现的纸币有贵贱之分,实虚之别,两者不能混同。

对货币价值的看法 许楣认为,金银与纸在价值上之所以有贵贱之分,是由于物“有尽故贵,无尽故贱”(《钞利条论一》),即物的价值由数量决定。许梿则认为,“物之贵贱,皆其所自定,而非人之所能颠倒”;但如何“自定”,他不知道。许梿还根据“自定”论,纠正许楣的数量论,认为纸币和金属币的流通规律是不同的。“多出数百千万之钞于天下,则天下轻之”(《造钞条论七》),“骤增百万即贱,骤增千万则愈贱”(《钞利条论一》);而金银则不同,“多散数百千万之金银于天下,天下必不轻也”(《造钞条论七》)。

对王瑬货币观点的批判 许楣批判了王瑬认为纸币可以无限发行的观点。王瑬认为,纸币的价值由国家权力决定,因此“造百万即百万,造千万即千万”(《钱币刍言·钱钞议一》)。许梿在按语中指出:“造百万即百万,造千万即千万,虽尽蠲天下之赋可矣,如不能何!”(《钞币论·钞利条论八》)。许梿还指出国家只能规定纸币的票面价值,而不能规定它实际代表的价值:“钞文一贯亦只是一贯,然能令商贾之必当千钱乎?”(《钞利条论十》)许梿又指出,为财政目的滥发纸币必然造成纸币迅速贬值,不仅没有王瑬所讲的“大利”,而且使百姓的财富“即化为纸”,“贫民抱空票而妇子愁叹”(《钞利条论五》);还使商品流通混乱,物价波动,钱庄亏空,给人民的经济生活造成严重恶果。

对银贵钱贱现象的分析 许氏兄弟认为白银是最理想的货币,当时的货币制度是好的,出现银贵钱贱的现象,不是由于币制,而是由于“漏卮”,即由于鸦片输入造成的白银大量外流引起。因此。银贵钱贱不是改革币制所能解决的。王瑬提出行钞禁银,不但不能解决“漏卮”,还将“驱银出洋”(《钞利条论四》),加速白银外流。

许楣、许梿兄弟对王瑬企图用无限发行不兑现纸币,以搜刮民财的荒谬主张的批判,反映了当时广大人民的利益,具有进步意义。但否定不兑现纸币,在理论上是错误的,因为纸币可以代替货币执行流通手段的职能。纸币的发行量不超过流通中所需要的货币量,也不会贬值。由于中国历代封建王朝发行纸币的目的在于搜刮民财,总是导致通货膨胀,而当时的社会政治经济状况,又不具备稳定地发行不兑现纸币的条件,所以许氏兄弟对不兑现纸币持根本否定的态度,有其为历史时代所局限的客观原因。