薄层厚度测量技术(卷名:电子学与计算机)

thin layer thickness measurement

多数半导体器件和集成电路的主体结构,由各种形状和尺寸的薄层构成。这些薄层主要有二氧化硅、氮化硅、外延层、 掺杂扩散层、 离子注入层、金属膜和多晶硅膜等。其厚度很薄,一般在数十埃至几微米范围内。为适应各种成分和结构的薄层的测厚要求,已研制成各种测量设备。例如,采用比色法、干涉条纹法以及椭偏术等测量各种透明薄膜;采用磨角染色法、层错法、红外光反射法以及背散射技术等检验外延层厚度、扩散层和离子注入层的深度;采用间接干涉法和台阶仪等测量金属膜和多晶硅的厚度等。

比色法 半导体晶片上的透明介质膜受白光垂直照射时,部分光线在介质膜表面直接反射,另一部分则透过介质膜并在膜与衬底的界面反射后再透射出来。由于这两部分光束之间存在着光程差而产生光的干涉。光程差的数值取决于膜的厚度,光的相长干涉的结果就会使一定厚度的介质膜呈现出特定的颜色。这样,根据介质膜在垂直光照下的颜色就可判定出膜的厚度。通过用其他更为准确的方法所测定的厚度作为标准,已建立起颜色和厚度的详细对照表。为了避免误差,还可以设置一套标准比色样品进行对照判定。测量范围在500埃至1.5微米之间。

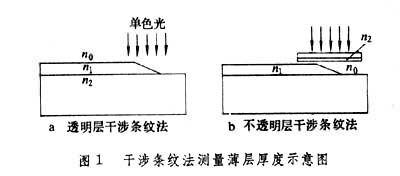

干涉条纹法 基本原理与比色法相同,采用的是单色光源和专门的干涉显微镜。测量前将样品腐蚀出一段斜面(图1a)。对于透明膜,在斜面各处所对应的厚度不同,入射光从表面与从衬底反射出来的光束之间的光程差不同,因此产生相长干涉和相消干涉,出现明暗相间的条纹。如果单色光波长为λ,且n0<n1<n2,则相应的膜厚d为

式中N 为在显微镜下观察到的亮条条纹数;n0、n1和n2分别为空气、薄膜和衬底的折射系数。对于不透明的薄膜,可以在样品上放一块下表面镀银的半透光平整玻璃片(图1b)。这时,干涉条纹是由膜的倾斜表面与玻璃片下表面反射的两束光干涉的结果。当观察到的亮条条纹数为N时,对应的厚度

式中N 为在显微镜下观察到的亮条条纹数;n0、n1和n2分别为空气、薄膜和衬底的折射系数。对于不透明的薄膜,可以在样品上放一块下表面镀银的半透光平整玻璃片(图1b)。这时,干涉条纹是由膜的倾斜表面与玻璃片下表面反射的两束光干涉的结果。当观察到的亮条条纹数为N时,对应的厚度 这种方法称为间接干涉条纹法。

这种方法称为间接干涉条纹法。采用干涉条纹法测量薄层的最低厚度与精度都不足一个条纹的厚度,最佳可达0.1个条纹厚。

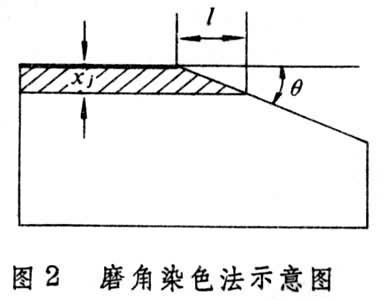

磨角染色法 此法普遍应用于外延层、扩散层和离子注入层等深度的测量中。测前先把样品固定在具有小倾角θ的金属块上,并研磨出倾角为θ 的斜面(图2)。然后,把样品放在一种合适的溶液中染色,由于选择化学反应的结果,使某一区域(如PN结的P型区)出现较深的颜色。这样,就可在显微镜下观测出待测区的长度l。若θ小于1°,则斜边所对应的厚度xj=θl。此外,也可在磨角染色后,采用间接干涉条纹法测量l长度的范围内出现的亮条数计算厚度。用此法测量半导体中的异型层时(如PN结的结深),精度一般约在 0.5微米。它也能用于测量两层之间的电阻率相差很大的同型层(一个数量级以上),但精度较差。

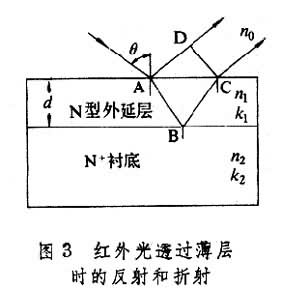

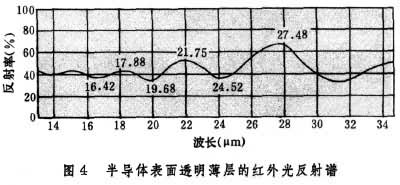

红外反射法 在双极型硅器件和集成电路中,常采用重掺杂衬底上生长轻掺杂外延硅的结构(图3)。波长在 2.5微米至50微米间的红外线不仅能透过外延层,而且能在杂质浓度突变的外延层-衬底界面上发生反射。这一反射与空气-外延层界面反射的红外线之间存在着光程差和相位变化,因而形成干涉。连续改变红外光的波长即可测出周期变化的反射光的干涉强度(图4,曲线上所标数字表示相移)。若在波长λ1和λ2处形成极值的干涉强度,并且在两者之间变化m个周期,则外延层的厚度为

式中n1为外延层的折射系数,对于轻掺杂的硅n1=3.42;φ21、φ22分别为波长λ1、λ2的红外线在B点反射时产生的相移。这两个相移值取决于波长和衬底的杂质浓度。此法对样品没有破坏性,可用于亚微米外延薄层的检验。

式中n1为外延层的折射系数,对于轻掺杂的硅n1=3.42;φ21、φ22分别为波长λ1、λ2的红外线在B点反射时产生的相移。这两个相移值取决于波长和衬底的杂质浓度。此法对样品没有破坏性,可用于亚微米外延薄层的检验。

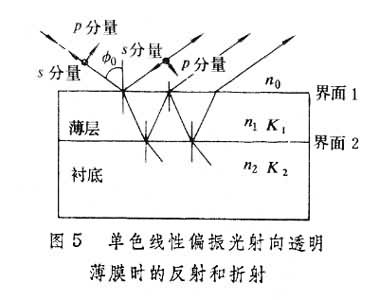

椭偏术 在半导体工艺中用来测量极薄透明膜厚度。当用波长为λ的单色线性偏振光以入射角φ0射向样品时(图5),光束在界面1(空气-薄膜)与界面2(薄膜-衬底)发生反射。若把入射的线性偏振光分解为平行于入射面的 p分量以及垂直于入射面的s分量,则反射光束中这两个分量的振幅比和相位差都发生变化,通常用ψ和Δ分别表征这两种量的变化。它们与膜厚的关系由下面的椭偏方程确定

式中

式中 (d为厚度,n1和n0分别为薄膜和空气的折射系数)。

(d为厚度,n1和n0分别为薄膜和空气的折射系数)。 和

和 分别为p分量和s分量在界面1处的费涅尔反射系数;

分别为p分量和s分量在界面1处的费涅尔反射系数; 和

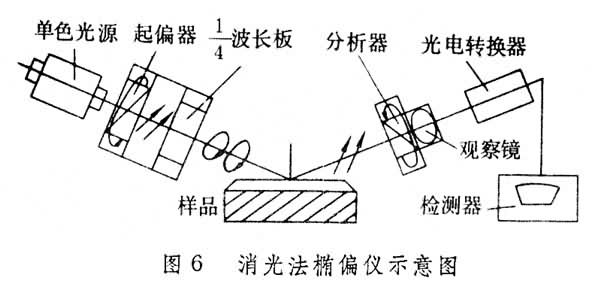

和 分别为上述两分量在界面 2处的费涅尔反射系数。它们各与两个界面的光学常数和入射角有关。采用椭偏仪(图6)可测量出φ 和Δ两个参数,由计算机解上述椭偏方程以确定膜厚与薄膜的光学常数。此法具有精度高、非破坏性等优点,能测出薄达几个埃的极薄的薄层厚度。采用光度法椭偏术测试,易于实现自动化实时测量。

分别为上述两分量在界面 2处的费涅尔反射系数。它们各与两个界面的光学常数和入射角有关。采用椭偏仪(图6)可测量出φ 和Δ两个参数,由计算机解上述椭偏方程以确定膜厚与薄膜的光学常数。此法具有精度高、非破坏性等优点,能测出薄达几个埃的极薄的薄层厚度。采用光度法椭偏术测试,易于实现自动化实时测量。

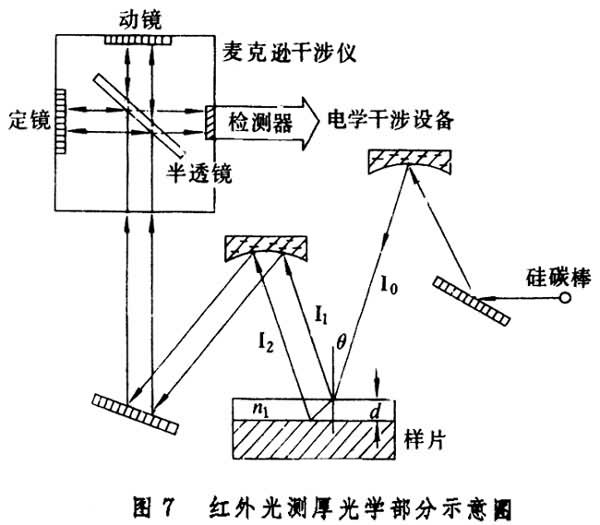

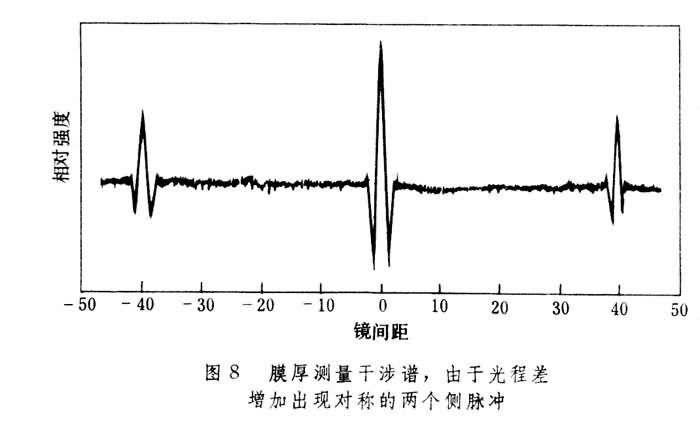

傅里叶变换红外反射光谱术 使用波长在特定范围的宽频带光源和麦克逊干涉仪。当多波长的光输入此干涉仪时,随其中动镜的位移,通过检测器由干涉电学设备中输出的干涉谱线,在x=0时的峰是由干涉仪中两条光路的程差相等时呈现的,称为中心脉冲峰(零级干涉条纹)。 其数学表示置空域函数(x)和频域函数(υ)互为傅里叶变换对。如被测样品插入光源和麦克逊干涉仪中间(图7),干涉谱发生改变,在中心脉冲峰的对称的两侧附加了双侧脉冲(图8)。这些测脉冲的位置同膜厚有关。

在红外波长段(2~50微米),硅材料的光学常数随波长的变化可以忽略,因此可用来测量重掺杂硅衬底上轻掺杂的外延层厚度。所产生的干涉谱一般有畸变,须通过傅里叶变换数学特性进行处理。测试膜厚常取单侧干涉谱,但是考虑到由于膜层的反射(空气-外延层,外延层-衬底)引起的相移必须进行修正,修正后的侧脉冲最大峰的位置同膜厚有以下关系

x

=n1dcosθ式中x

=n1dcosθ式中x 为侧脉冲最大峰的位置;d为膜厚;θ为入射角;n1为膜的折射系数。已知x

为侧脉冲最大峰的位置;d为膜厚;θ为入射角;n1为膜的折射系数。已知x ,可得到外延层的厚度。此法同红外反射法相比,除具有多路复用等优点外,还有信噪比好(光通量大)、结构可靠、容量大、快速(20~30秒)、精密(±0.005微米)、精确(在500埃以内)以及简便等优点。若使用可见光光源时,可测量各种透明膜的厚度,这是一项较好的非破坏性测量技术。

,可得到外延层的厚度。此法同红外反射法相比,除具有多路复用等优点外,还有信噪比好(光通量大)、结构可靠、容量大、快速(20~30秒)、精密(±0.005微米)、精确(在500埃以内)以及简便等优点。若使用可见光光源时,可测量各种透明膜的厚度,这是一项较好的非破坏性测量技术。