藿香(卷名:中国传统医学)

giant-hyssop

常用芳香化湿药。始载于《名医别录》。为唇形科植物广藿香Pogostemon cablin或藿香Agastache rugosus的全草。李时珍谓:“豆叶曰藿,其叶似之”,故名。

产地和性状 广藿香喜温暖湿润环境和排水良好的砂质土壤,主产地为广东、海南。藿香(又名土藿香)则野生于山坡、路旁,现在亦多栽培,主产于四川、江苏、浙江等省。广藿香于五、六月茎叶生长茂盛时割取地上部分,晒两三天,堆放,闷两天后再晒、再闷,如此反复数次,直至全干为止。藿香于六、七月已抽出花序时采收,晒干或阴干。

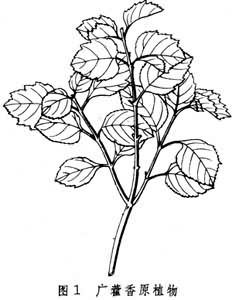

广藿香茎略呈方柱形,多分枝,枝条微弯曲,直径0.2~0.7厘米;表面被柔毛,质脆,易折断,断面中部有髓;老茎类圆柱形,直径1~1.2厘米,被灰褐色栓皮,木质坚硬。叶对生,皱缩或破碎,展平后呈卵形或椭圆形,长4~9厘米,宽3~7厘米,边缘具不整齐的钝锯齿,两面均被灰白色茸毛(图1)。气香特异,味淡微苦。

藿香茎呈方柱形,常有对生的分枝;四面平坦或凹入成宽沟;直径0.3~1.0厘米;表面黄绿色或灰黄色,少毛茸;质脆,易折断,断面中央髓部白色;老茎坚硬木质化,断面中空。叶对生,长卵形至长圆状披针形,长2~8厘米,宽1~5厘米;边缘有钝锯齿,质薄而脆,上面近无毛,下面被微柔毛及点状腺体(图2)。气清香,味淡。

性味和功用 此品味辛,性微温。归脾、胃、肺经。有芳香化湿、和胃止呕、祛暑解表等功能。适用于湿阻中焦之胸脘痞闷、食欲不振、恶心呕吐,或外感风寒暑湿、内伤饮食生冷、寒热头痛、脘腹胀满、腹痛吐泻,以及痢疾、疟疾等证。

成分和药理 广藿香全草含挥发油约3%,其中主要成分为广藿香醇,约占52%~57%;其他成分有丁香油酚、桂皮醛、广藿香薁醇、广藿香吡啶、石竹烯、γ-广藿香烯、β-榄香烯、γ-毕澄茄烯、二氢白菖考烯、广藿香酮等。藿香全草含挥发油约0.2%~0.5%,其中主要成分为甲基胡椒酚,占80%以上;还有茴香醚、茴香醛、α-柠檬烯等。

藿香挥发油能促进胃液分泌,增强消化力。对胃肠有解痉、防腐作用。藿香煎剂(8%~15%)对多种致病性真菌有抑制作用;其浸出液比煎剂抗菌力强。藿香水煎剂(15毫克/毫升)对钩端螺旋体有抑制作用,浓度增至31毫克/毫升时,可杀死钩端螺旋体。广藿香酮体外抑菌试验证明对金黄色葡萄球菌、甲型溶血性链球菌等细菌,有一定的抑制作用;对白色念珠菌、新型隐球菌、黑根霉菌等真菌,有明显抑制作用。

应用和禁忌 此品辛散而不峻烈、微温而不燥烈,为治脾胃湿浊不化的要药。对湿阻中焦的恶心呕吐、舌苔白腻者,用之每获捷效。偏于寒湿者,可配半夏、丁香、白豆蔻;偏于湿热者,可配黄连、竹茹;脾胃虚者,可配党参、白术;妊娠呕吐者,可与砂仁、半夏等顺气安胎药同用。藿香化湿和中、又兼解表散邪,如外感风寒、内伤食滞,证见寒热头痛,腹部胀痛,呕吐泄泻,身倦苔腻者,常配紫苏、白芷、厚朴、大腹皮等,以加强发表化湿和消导之力。又如夏伤暑湿、头昏胸闷、恶心、口中黏腻、不欲饮食,可与佩兰相须为用,以化湿解暑,则疗效更佳。对湿温初起、邪在气分、湿重于热,证见发热身困、胸闷恶心、口腻不渴者,可配半夏、厚朴、茯苓等化湿药同用。若湿热并重,证见身热困倦、胸闷腹胀、溺赤便秘,可配滑石、茵陈蒿、黄芩、连翘等清热利湿药同用。配猪胆汁为丸,可治鼻渊、鼻流浊涕、不闻香臭。藿香单味煎汤,时时含漱,能除口臭。外用配大黄、黄精、皂矾,醋浸一周后去渣,将患部放入药液中浸泡,每次1~2小时,可治手、足癣。内服煎汤用量4.5~9克,不宜久煎。鲜品解暑化湿辟秽之功更佳,用量加倍,或入丸、散剂。用适量。阴虚火旺、胃热作呕者忌用。