风化作用(卷名:地质学)

weathering

矿物和岩石在地表条件下发生的机械碎裂和化学分解作用的总称。简称风化。矿物和岩石多形成于地下不同深处,一旦暴露于或接近地表,就处于与原来全然不同的自然环境之中。风化作用实质只是矿物和岩石为适应地表环境而发生物理(机械)的和化学的变化的作用。由于风化,岩石碎块、难溶物质残留原地,可溶性物质随地面水和地下水流走。残留物质形成覆盖地表的松散层,这有利于各种外营力的剥蚀和搬运作用。所以,风化作用可看作是外力地质作用的序幕。

风化作用的类型 风化作用包括3类:物理风化作用、化学风化作用和生物风化作用。它们相互联系,难于截然分开,但在不同气候条件下各类风化作用所发生的程度不同。

物理风化作用 矿物和岩石在地表大气温度变化、水体的冻融等的影响下原地发生机械崩解、碎裂的作用。物理风化作用只使岩石发生崩解而不改变其化学成分。常见的物理风化的方式有温差风化、冰劈风化、盐类结晶与潮解作用和层裂作用。

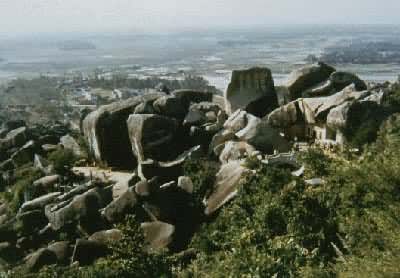

①温差风化。大气温度周期性变化引起岩石碎裂的作用。岩石是热的不良导体,在长期的昼夜、季节性温差变化的影响下,岩体表里受热不均,胀缩交替,反复进行,致使岩体表里间产生裂隙甚至崩解成碎块。若岩石中矿物的热膨胀系数各不相同,温差变化,还会削弱矿物间的结合力,致使部分矿物脱落。(见彩图)

②冰劈风化(又称冰冻风化)。岩石裂隙中的水冻结成冰,使岩石受撑而破裂的作用。渗入岩石裂隙的水,在气温降到0℃以下时结成冰,体积膨胀约9%,对两壁施加的撑胀压力达(94~196)×106帕。气温回升到0℃以上,冰融化为水,渗入新裂开的部位。气温在0℃上下波动,冻结-融化反复发生,最后岩石裂为碎块。

③盐类结晶和潮解作用。在干旱、半干旱气候区,蒸发量大,岩石裂缝中的含盐溶液易于饱和而结晶,结晶时体积增大,对两壁也施加压力。当空气湿度增加时,已结晶的盐类又潮解为溶液,进一步渗入岩石内部。盐类的结晶-潮解反复进行,使岩石破裂。

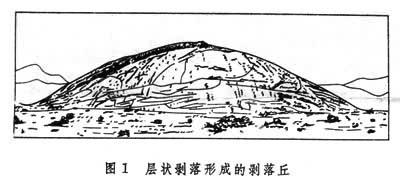

④层裂作用。上覆岩层被剥蚀后,致密块状岩浆岩(如花岗岩)由于释重减压而产生向上和向外侧的膨胀作用,形成与岩体表面大致平行的“洋葱式”分离薄层,又称层状剥落(图1)、(见彩图)。

物理风化作用形成的岩块和碎屑,坠落在山麓形成锥形碎石堆,称倒石堆。(见彩图)

随着物理风化作用的进行,风化岩体的裂隙度增大,渗透性增强,风化碎屑的直径变小而表面积逐渐增大,这就为化学风化作用的进行创造了条件。

化学风化作用 地表或近地表的矿物、岩石在水、氧、二氧化碳等的作用下,原地发生化学分解,从而改变其化学成分,以致形成新矿物的作用。化学风化作用的方式有溶解作用、氧化作用、水化作用、水解作用和碳酸化作用。

①溶解作用。水是天然的优良溶剂。水分子是偶极分子,能与偶极型或离子型的分子相结合。大部分矿物是离子键型化合物,当其与天然水接触时,部分易溶离子脱离矿物进入水中,呈溶解状态被水带走。矿物的溶解度取决于矿物的化学特性,以及温度、压力、水中二氧化碳含量和pH值等。卤化物类、硫酸盐和碳酸盐类矿物为易溶或较易溶矿物,而硅酸盐类矿物为难溶矿物。溶解作用可以选择性地带走岩石中的易溶矿物,留下一些空洞;也可以把可溶性单矿物岩溶解殆尽,而难溶物质则残留原地。(见彩图)

②氧化作用。矿物中的变价元素与大气中和水中的游离氧发生化学反应,形成地表稳定的高价氧化物和氢氧化物的作用。由于不少元素具有与氧结合的能力,而大气中氧含量为21%,水中含氧量可超过30%,随外界温度升高还可增加。所以氧化作用是地壳表层充气带中最常见的风化方式。在富含氧的水不断地下渗时,氧化作用可以延伸到地下相当深的部位。

含铁的原生硅酸盐矿物在地下深部缺氧条件下形成的是低价铁的化合物,出露地表后氧化,则解体形成高价铁的氧化物或氢氧化物。如铁橄榄石(Fe2[SiO4])氧化后生成赤铁矿(Fe2O3)。常见的金属硫化物中往往共生有铁的硫化物,在地表风化形成残留原地的褐铁矿顶盖,叫“铁帽”。金属硫化物在氧化过程中形成的硫酸,对氧化向地下深处延伸起了重要的作用。

③水化作用。某些矿物遇水发生化学反应,吸取一定比例的水而形成含水矿物的作用。例如硬石膏 CaSO4经水化变成石膏(CaSO4·2H2O)。矿物经水化后体积有所增加,对岩石有机械压力。

④水解作用。天然水部分离群为H+和OH-离子,并与矿物在水中离解的离子发生置换的作用。如钾长石经水解生成的松散的高岭土残留原地,氢氧化钾和二氧化硅呈真溶液或溶胶状态,随水流失。水解作用受水的离解度的影响,而离解度又随温度的升高和CO2的存在而加强、加快。在温湿气候条件下,高岭土进一步分解成铝土矿(Al2O3·nH2O)。

⑤碳酸化作用。含碳酸水溶液中离子与盐类矿物在溶液中离子的置换作用,可看作有碳酸参与的水解作用。含C的天然水中CO卲、HCO婣离子易与硅酸盐和铝硅酸盐矿物中的碱金属和碱土金属阳离子化合形成碳酸盐或重碳酸盐,析出SiO2并产生粘土类矿物。如钾长石经碳酸化作用后分解成高岭土、蛋白石和碳酸钾等;方解石(CaCO3)经碳酸化作用形成更易溶的重要酸钙,随水带走。

生物风化作用 生物的生命活动引起岩石破坏、分解的作用。地表附近的土壤中有大量的细菌、藻类、真菌等,即使在极地的岩石表面和裂缝中也有地衣生存。它们在新陈代谢过程中分泌的有机酸会引起岩石分解。较高等植物的根系释放的有机酸和CO2,也会破坏岩石。生物死后,遗体腐烂分解出的腐殖酸等会使岩石分解。较高等植物的根系在生长时对岩石有撑胀力,随着根系的不断生长,会使岩石裂隙不断扩大终致崩裂、破碎。生物风化作用通常伴随其他两种风化作用进行。物理风化和化学风化产物经生物风化改造后,则变成土壤,其间的重要区别是后者含有腐殖质。(见彩图)

风化作用的阶段 原生矿物、岩石由于风化被逐步碎裂、分解以至彻底破坏转变为终极产物的步骤,大致可分3个阶段。早期阶段,以出现风化裂隙,岩石崩解,或极易风化矿物溶解或分解,部分组分呈真溶液随水迁移为主要特征。中期阶段,岩石相当碎裂,易风化和较易风化矿物进一步溶解或分解,部分组分或呈真溶液随水流失,或呈胶体溶液迁移他处凝聚形成新矿物。如各种粘土类矿物即是风化形成的过渡性产物。晚期阶段,原生岩石彻底破坏,过渡性矿物被继续风化分解。部分组分随水流失,部分组分凝聚堆积,形成如硅、铝、铁的氧化物或含水氧化物等风化终极产物。风化作用阶段性的表现特征随气候条件的改变而不同。

影响风化作用的因素 影响风化作用的因素多而复杂,但最主要的是原岩的特性、气候条件和地形3个因素。

原岩的特性 这是影响风化作用的内在因素。岩石的种类,造岩矿物的物理和化学性质,岩石的结构和构造都影响风化作用。一般地说,岩石形成时的温度、压力等条件与地表相差越大,岩石易风化。多种矿物组成的岩石,因各种矿物热胀系数不同而比单矿物组成的岩石易风化。深色矿物比浅色矿物吸热、散热均快,故含深色矿物多的岩石不易风化。造岩矿物中化学成分稳定的,往往只被机械破碎而几乎不发生化学分解;而化学成分不稳定的,则易遭风化分解。岩石的组成矿物颗粒粗、粒径不均匀的比细而均匀的易受温差风化。此外,岩石中胶结物的成分和胶结方式、岩石裂隙发育程度等,也都影响岩石的抗风化能力。

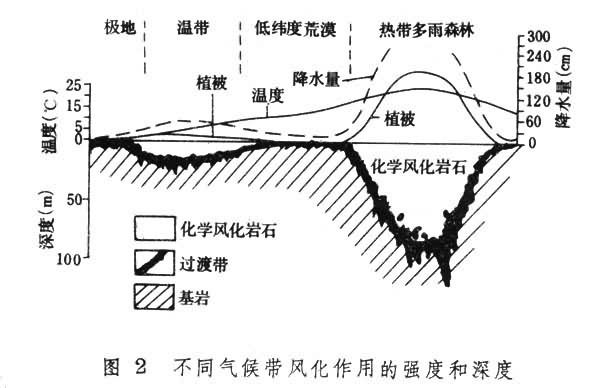

气候条件 气候是影响风化作用的基本因素。大气温差变化越大,物理风化越强;水量充足有利于物质间的化学反应;生物,尤其是植物的大量繁殖促进生物风化等。不同气候带的风化作用类型和发育程度不同。极地严寒,降水以雪为主,物理风化最为强烈,几乎没有化学风化。热带、亚热带高温多雨,化学风化强烈,常可达到风化作用的终极阶段。温带,气候条件适中,化学风化与物理风化发育程度大致相当。干旱荒漠区温差大、雨量小,物理风化作用很强烈(图2)。

地形 地形可影响局部气候条件,从而影响风化作用。中低纬度高山地区的不同高度上有不同的气候带;山脉坡地的朝向造成不同的局部小气候,因而风化类型、风化产物有不同。地形的陡缓则直接影响风化作用的进展状况和风化产物保存条件。地形平缓,地下水位高,有利于化学风化和风化产物的保存,残积层厚利于风化作用发展到最后阶段。地形陡峻,利于水的排泄,元素容易迁移,风化产物不易保存,因而残积层薄,物理风化比较显著。

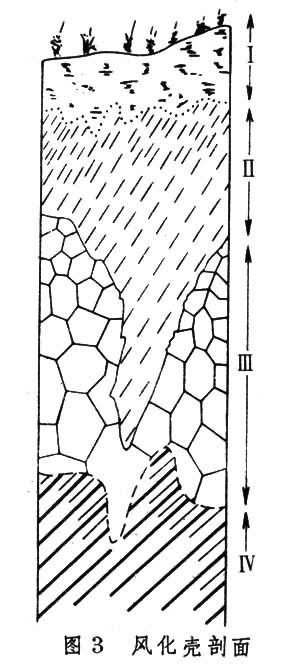

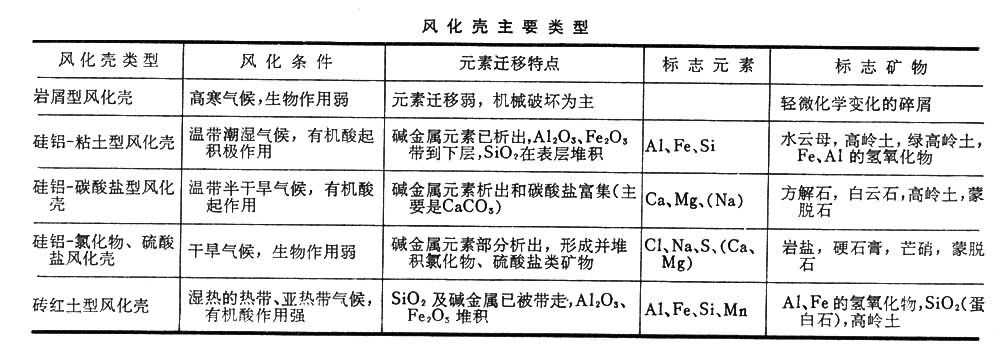

风化壳 近地表岩石经长期风化后,残留于原地的松散堆积物,称为残积物。由残积物构成的、不连续地覆盖于基岩上的薄壳,称为风化壳(图3)。风化壳的成分和厚度随地而异,厚度可从几厘米到几十米,甚至上百米不等。在剖面上风化壳自上而下分为3层:土壤层(Ⅰ);残积层或亚土壤层(Ⅱ);半风化岩石(Ⅲ)。风化壳下为基岩(Ⅳ)。按照风化作用产生的气候条件以及风化作用的特征,可以分出5种主要的风化壳(见表)(见第四纪地球化学)。

参考书目

刘宝珺主编:《沉积岩石学》,地质出版社,北京,1980。

F.普雷斯,R.锡弗尔著,高名修、沈德富译:《地球》,科学出版社,北京,1986。(Frank Press and Raymond Siever, Earth, 3rd ed., W.H.Freeman and co.,New York,1982.)