鲁迅(1881~1936)(卷名:哲学)

中国近代文化巨人、思想家。本名周树人,号豫才,幼名豫山,学名周樟寿,笔名鲁迅。浙江绍兴人。清光绪七年八月初三(1881.9.25)出生于一个地主家庭。7岁上私塾习旧学,光绪二十四年到南京洋务学堂求学,适逢戊戌变法,受维新思想影响,接触到西方自然科学和社会学说,其中《天演论》对他影响最深。1902年到日本留学,原学医,后从事文艺工作并参加了反清革命团体光复会,以期改变国民精神,实现振兴中华的爱国理想。清宣统元年(1909)归国,先后在杭州、绍兴任教,并在故乡参加了辛亥革命运动。辛亥革命后,曾任南京临时政府和北京政府教育部部员、佥事等职。自1920年起,先后在北京大学、北京师范大学、北京女子师范大学等校兼课。1918年5月,第一次用“鲁迅”的笔名,发表了中国近代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,对“吃人”的封建宗法制度进行了深刻的揭露和猛烈的抨击。五四运动前后,参加《新青年》杂志工作,站在反帝反封建运动的前列,成为新文化运动的旗手。1926年8月到厦门大学任教。1927年1月又到广州中山大学任教,目睹了“四·一二”反革命政变。血的事实改变了他的旧的进化论思想,使他逐渐接受马克思主义阶级论。1927年到达上海,认真研究和介绍马克思主义文艺理论。1930年起,先后参加自由运动大同盟、中国左翼作家联盟、中国民权保障同盟等进步组织,成为在中国共产党领导下粉粹国民党反动派文化“围剿”的最英勇的战士。1936年10月19日逝世于上海,上海民众代表以“民族魂”的旗帜覆盖其棺木。

中国近代文化巨人、思想家。本名周树人,号豫才,幼名豫山,学名周樟寿,笔名鲁迅。浙江绍兴人。清光绪七年八月初三(1881.9.25)出生于一个地主家庭。7岁上私塾习旧学,光绪二十四年到南京洋务学堂求学,适逢戊戌变法,受维新思想影响,接触到西方自然科学和社会学说,其中《天演论》对他影响最深。1902年到日本留学,原学医,后从事文艺工作并参加了反清革命团体光复会,以期改变国民精神,实现振兴中华的爱国理想。清宣统元年(1909)归国,先后在杭州、绍兴任教,并在故乡参加了辛亥革命运动。辛亥革命后,曾任南京临时政府和北京政府教育部部员、佥事等职。自1920年起,先后在北京大学、北京师范大学、北京女子师范大学等校兼课。1918年5月,第一次用“鲁迅”的笔名,发表了中国近代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,对“吃人”的封建宗法制度进行了深刻的揭露和猛烈的抨击。五四运动前后,参加《新青年》杂志工作,站在反帝反封建运动的前列,成为新文化运动的旗手。1926年8月到厦门大学任教。1927年1月又到广州中山大学任教,目睹了“四·一二”反革命政变。血的事实改变了他的旧的进化论思想,使他逐渐接受马克思主义阶级论。1927年到达上海,认真研究和介绍马克思主义文艺理论。1930年起,先后参加自由运动大同盟、中国左翼作家联盟、中国民权保障同盟等进步组织,成为在中国共产党领导下粉粹国民党反动派文化“围剿”的最英勇的战士。1936年10月19日逝世于上海,上海民众代表以“民族魂”的旗帜覆盖其棺木。鲁迅学识渊博,治学严谨,著作、翻译都很丰富,主要成就在杂文、小说、文学史等方面。他的著作大都具有深刻的哲理。国内外用各种文字出版的鲁迅著作单行本、选本和全集本种类很多,人民文学出版社1981年出版的16卷本《鲁迅全集》是目前所见最全的鲁迅著作集。

自然观和历史观 鲁迅在留日时期的早期论文中体现了革命民主主义的政治立场和“科学与爱国”的思想,在自然观方面具有唯物主义特征。对世界的物质性、生物与非生物、无机物与有机物的互相转化,事物由简单到复杂、由低级向高级发展的无限性和曲折性,斗争的绝对性和事物向反面转化等都有所阐述。在社会观方面持革命的历史进化论。他的社会历史观比较集中地反映在“国民性”的剖析上,基本精神是人道主义和个性解放。由于以生物进化的观点来解释社会,又受F.W.尼采超人哲学的影响,这就使他早期的社会思想表现出明显的唯心主义色彩。大革命失败后,鲁迅学习和掌握了马克思主义的立场、观点和方法,用以剖析各种社会问题。他运用唯物史观阐明了人民群众创造历史和文化的作用,指出革命者只有既“不看轻自己,以为是大家的戏子,也不看轻别人,当作自己的喽罗”,真正把自己看作大众的一员,才能做大众的事业。他的两句诗“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”,真切地概括了他对待人民大众和敌人的爱憎分明的态度。他在与“新月派”、“第三种人”及革命队伍内部关于文艺基本问题的论战中,全面系统地论证了在阶级社会里,无论是作者、文艺作品,还是读者,都具有一定的阶级性,每一个人都离不开其所处的时代和阶级。同时又批评了另一种极端化的“左”的倾向,指出“在我自己,是以为若据性格感情等,都受‘支配于经济’(也可以说根据于经济组织或依存于经济组织)之说,则这些就一定都带着阶级性。但是‘都带’,而非‘只有’”。他强调无产阶级的革命和专政都是为了消灭阶级、实现共产主义。清醒的现实主义是鲁迅的思想和创作最显著的特征。他强调一切必须以事实为根据,认为艺术的生命就是真实,反对脱离实际昂首天外,一味闭上眼睛作蒙语。他坚持唯物辩证法的观点,批评了文艺上的种种唯心主义形而上学的倾向。

美学思想 鲁迅在社会变革中从事文艺活动,接受辩证唯物主义观点,逐步形成了自己的美学思想。他的许多关于文艺和美学问题的精辟论述,都反映在各个时期的论著、杂文和书信中。

鲁迅重视审美的社会功利性。他在《〈艺术论〉译本序》中明确指出:“美的愉乐的根柢里,倘不伏着功用,那事物也就不见得美了。”他在许多文章里,对于“超功利”、“超阶级”、“为艺术而艺术”之类观点,进行过切实的批判。

鲁迅一贯以追求真理的精神进行文学创作和美的探索。他把“真实”当做创造美并获得成功的关键。在他前期的著作中批判过“瞒”与“骗”的文艺,同时尖锐地提出:“世界日日改变,我们的作家取下假面,真诚地、深入地、大胆地看取人生并且写出他的血和肉来的时候早到了。”在他后期的著作中,指明革命年代所需要的文艺,“是那全部作品中的真实的生活,生龙活虎的战斗,跳动着的脉搏,思想和热情,等等”。他坚持了现实主义创作方法,反对矫揉造作的表现。

鲁迅掌握文艺创作和审美活动的特征,致力于按照美的规律改造世界。他深刻地理解艺术与科学思维方法的不同,指出文学“直语其事实法则,为科学所不能言者……而人生诚理,直笼其辞句中,使闻其声者,灵府朗然、与人生即会”,说明了形象思维与逻辑思维的区别及其特殊功能。经过30多年的探索,他进一步认识到“所以美底享乐的特殊性,即在那直接性”。他坚定地根据这一审美特征进行创作和研究理论,反对概念化和公式化倾向。他认为标语口号式的作品不是文艺,要求文学家、艺术家提高创作技巧,主张革命的文艺不但要发挥 “匕首”、“投枪” 的作用,而且要给人以“愉快和休息”。鲁迅之所以在文学创作上取得丰硕的成果,正是由于他坚实地掌握了审美的基本规律。

鲁迅在介绍Α.В.卢那察尔斯基的《艺术论》时,明确表示赞赏关于“真善美之合一”的思想。当出现否定批评家 “用一个一定的圈子向作品上面套” 的论调时,他则断然指出:“我们曾经在文艺批评史上见过没有一定圈子的批评家吗?都有的。或者是美的圈,或者是真实的圈,或者是前进的圈。”他把美、真实、前进联系了起来。

鲁迅早期曾受西方和日本一些美学思想的影响。特别是厨川白村的《苦闷的象征》,对他初步的美学思考起过一定作用。他接受马克思主义以后,翻译和介绍了Г.В.普列汉诺夫、卢那察尔斯基的文学、美学著作。

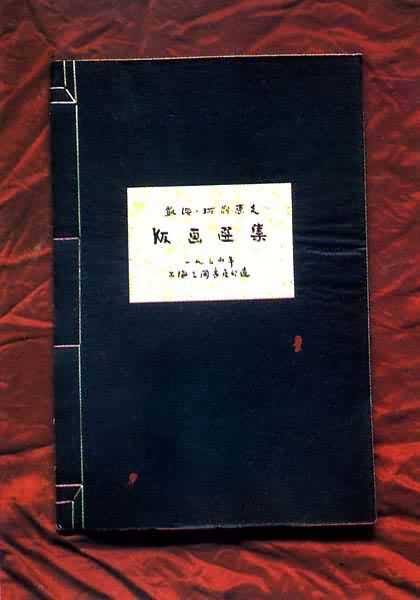

鲁迅根据中国历史和现实的文艺实践,借鉴国内外的美学理论,总结文艺创作经验,从而作出美学概括。他的美学思想对于中国文化事业有着重要影响。(见彩图)