麻疹(卷名:现代医学)

measles

麻疹病毒引起的急性发疹性传染病。俗称“出疹子“或第一病。主要表现发热、上呼吸道炎症、麻疹粘膜斑(即科普利克氏斑)及全身皮疹,易并发支气管肺炎,病死率高,是引起儿童死亡的主要疾病之一。主要由空气飞沫传播,因病毒在体外抵抗力弱,故经间接传播者少。人类对麻疹普遍易感,但本病多见于儿童,以6个月至5岁儿童发病最多,6个月以下婴儿因有母体传给的抗体,发病较少。托幼机构易发生流行。患麻疹后常可终身免疫,第 2次发病者罕见。本病多流行于冬春季。自1965年以来,中国儿童广泛接种麻疹减毒活疫苗,儿童麻疹流行得到有效的控制,发病年龄后延,年长儿童及成人发病相对增多。但在世界许多国家,尤其是发展中国家,麻疹仍是一个严重问题;在发达国家如英国、美国,麻疹发病率虽有下降,但仍是常见病之一,且有时有流行。

病原体 为麻疹病毒,属副粘液病毒,呈球形或丝状,核心为单股RNA,外包蛋白质核壳,最外一层为包膜,包膜上含有血凝素和溶血素。病毒直径为120~200nm。感染细胞后可产生多核巨细胞,胞核及胞浆内出现嗜酸性包涵体。病毒在体外抵抗力不强,日光、紫外线、56℃30分钟及一般消毒剂均能使其灭活。能在人胚肾、人羊膜细胞及鸡胚中培养传代,可用这些细胞组织分离病毒。病人是唯一传染源。发病前 1~2日至出疹后5日均有传染性。由口、鼻、咽、眼及气管分泌物排出病毒。病毒的传染性及致病性均很强,接触麻疹后,95%以上易感者发病。

临床表现 潜伏期为1~3周,一般为10~12日。曾做被动免疫如注射γ-球蛋白、恢复期病人血及血浆或注射麻疹疫苗后发病者,潜伏期可延长至4周。病初有发热、畏光、流泪、眼结膜充血及分泌物增多,并有明显上呼吸道炎症(如鼻堵、流鼻涕、打喷嚏、咳嗽、咽红等)。可有头痛、食欲不振、呕吐及腹泻。发病第2~3日,皮疹出现前,第一磨牙旁两侧颊粘膜普遍充血发红,上有多个0.5~1mm的灰白色小点,周围有红晕,称为麻疹粘膜斑(科普利克氏斑),斑点逐渐增多,可扩延至唇、牙龈等处粘膜,并互相融合。科氏斑约在皮疹出现1~2日后消退,可作为本病特征性诊断的依据。发热后3~4日,耳后及发际开始出现皮疹,以后延至额、面、颈、躯干及四肢,最后至手掌及脚底,约2~5日遍及全身。皮疹初为淡红色斑丘疹,压之褪色,约2~4mm,随即增多,皮疹呈红色或暗红色,可互相融合,疹间皮肤正常。皮疹最盛时体温最高,可达40℃以上。此时中毒症状加重,病人精神萎靡,眼结膜充血及畏光明显,咳嗽加重,甚至出现嗜睡、烦躁及抽搐。皮疹一般于出现后 5日渐退,可有细糠状脱屑,遗留棕黑色色素沉着斑。皮疹消退的同时体温亦下降,中毒症状、眼结膜充血及咳嗽亦渐恢复。一般病程约为10日。成人麻疹一般较重,体温高,皮疹多,但并发症少。麻疹除上述典型表现外,还有以下类型。

① 轻型麻疹。见于近期内注射过γ-球蛋白等被动免疫制剂或接种过麻疹疫苗的儿童。潜伏期可长达3~4周。仅有低热,全身症状和上呼吸道炎症轻、皮疹和口腔麻疹粘膜斑不明显。

② 重型麻疹。多发生在体弱或营养不良儿童、并发细菌性或其他病毒性肺炎及心功能不全等的病人。主要表现高热(40~41℃)、谵妄、昏迷、抽搐、大批紫褐色皮疹,全身中毒症状明显,这称为中毒性麻疹。皮疹也可呈出血性,并有消化道、泌尿道等部位的出血,这称为出血性麻疹。有的表现为皮疹未出透或稀少,色暗淡或皮疹骤退,并有面色苍白、唇及指端紫绀、脉细速、血压下降、心音低钝,这称为休克性麻疹。

③ 异型麻疹。接种麻疹灭活疫苗6月至6年后,当感染麻疹或再次接种麻疹灭活疫苗时,可以发生此型麻疹。可能是迟发型变态反应所致。有高热、头痛、肌痛,皮疹由四肢末端开始,向躯干及面部发展。皮疹呈多形性,有荨麻疹、疱疹、红斑、紫癜等。常伴有肺炎。血嗜酸性白细胞增多。麻疹病毒分离阴性。血清血凝抑制抗体强阳性。目前国内采用麻疹减毒活疫苗预防,故此型麻疹罕见。

患麻疹后并发症较为常见,最常见的并发症是支气管肺炎,这是麻疹病人死亡的主要原因。在出疹早期,可由麻疹病毒引起,一般表现不重。在出疹期或皮疹消退后,可由细菌或其他病毒引起,表现为高热不退或退热后再次发热、咳嗽、气促、鼻翼搧动、口唇及指端紫绀。胸透肺部有阴影。其次为心血管功能不全,这多见于2岁以下幼儿及并发重症支气管肺炎时,因毒素、缺氧、感染等引起心肌炎症及变性所致。表现有气促、面色苍白、皮疹隐退或不透、四肢冷、脉细速、心率快、心音低钝、肝脏逐渐增大并有压痛、颈静脉扩张等心力衰竭等表现。并发喉炎时表现声音嘶哑、犬吠样咳嗽,严重者有烦躁不安、呼吸困难、吸气时有三凹征(锁骨上窝、肋间和胸骨上、下窝凹陷)及紫绀等。若不及时治疗,可因上呼吸道梗阻窒息而死亡。脑炎发生率约为麻疹病人的0.01~0.5%,发生在出疹后3周内,以出疹后2~6日多见。有发热、头痛、呕吐、颈强直,亦可出现惊厥、昏迷及肢体瘫痪。病死率约为15%。恢复后约 1/3病人留有瘫痪及痴呆等后遗症。其他少见的并发症有化脓性中耳炎、多发性神经根炎、脊髓炎、多发性硬化、亚急性硬化性全脑炎、视神经炎、血小板减少性紫癜等。

诊断 根据发病前10~14天接触过麻疹病人;出现发热、上呼吸道炎症、颊粘膜有麻疹粘膜斑、发热3~4日后发生皮疹等典型临床表现,诊断一般不难。血象有白细胞减少、淋巴细胞增多。对不典型病例可取早期病人的鼻咽分泌物、痰和尿沉渣查多核巨细胞或用荧光抗体法检查脱落细胞中的麻疹病毒抗原,这有助于早期诊断。亦可取早期病人的鼻咽分泌物、血、尿接种于人胚肾或人羊膜细胞组织培养中分离病毒。取病人急性期及恢复期双份血清,做补体结合试验、血凝抑制试验和中和试验,可用于诊断。测定血清特异性IgM抗体,有助于早期诊断。

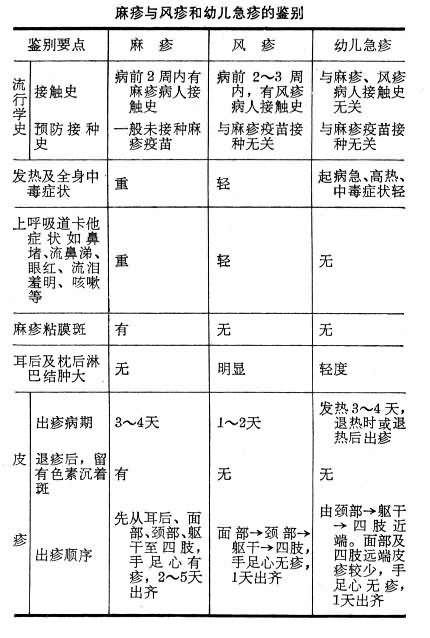

麻疹须与风疹及幼儿急疹鉴别(见表)。

治疗和预防 尚无特效治疗,以一般支持和对症疗法为主,并加强护理和防治并发症。亦可应用中医中药治疗。发现病人后应注意隔离病人至出疹后 5日。托幼机构除隔离病人外,应对接触者进行检疫。对接触麻疹病人的易感者可进行被动免疫,注射γ-球蛋白、胎盘球蛋白、恢复期病人或成人血及血浆等,若在接触5日内注射,常可防止发病,接触6日后注射,可减轻症状。最有效的预防方法是接种麻疹减毒活疫苗,接种后抗体阳转率达95%以上,保护率可高达90%以上。易感儿童接触麻疹1~2天内注射麻疹疫苗仍可减轻症状,如果时间再长,则须同时注射γ-球蛋白等。一般接种后4~6年,抗体逐渐减少,因而有人主张于接种后4~5年再复种一次。

参考书目

王季午主编:《传染病学》,第2版,人民卫生出版社,北京,1985。