中华人民共和国档案事业(卷名:图书馆学 情报学 档案学)

archival undertaking in the People’s Republic of China

1949年10月 1日中华人民共和国的成立,标志着中国档案工作进入一个新阶段。中国共产党和人民政府重视档案和档案管理,在中国共产党领导的解放区档案工作(见新民主主义革命时期中国共产党档案管理)的基础上,一面改造旧中国遗留下来的档案工作(见中华民国时期档案管理),一面汲取国外管理档案的先进经验,逐步建设起国家规模的社会主义档案事业。在40年社会主义建设的历程中,中国档案事业走过了曲折发展的道路,经历了初创阶段、全面建设阶段、受挫和破坏阶段、恢复和发展阶段,取得了巨大的成绩。

初创阶段(1949~1956) 这个阶段,中国共产党和人民政府领导全国人民,完成了繁重的社会改革任务,开始了有计划的经济建设。档案工作的主要任务是:接管、集中旧中国遗留下来的档案(见民国档案);收集革命历史档案;建立机关、团体的档案工作;培训档案专业人员,为建立国家规模的集中统一的社会主义档案事业打下了基础。

接管、集中旧中国遗留下来的档案、资料。1949年10月25日,中央人民政府政务院第二次会议决定组织以陈云副总理为主任的政务院指导接收工作委员会,负责统筹指导与处理有关国民党政府中央各机关人员、档案、图书、财产、物资等接收事宜,开始了接管、集中国民党中央政府机关的档案。同年11月,以董必武副总理为团长的指导接收工作委员会华东工作团,前往南京、上海等地进行接收。华东工作团驻宁办事处设有档案组,具体负责档案的接收与整理。为了集中管理国民党政府档案,中国科学院近代史研究所于1951年 2月成立了南京史料整理处,除了接管国民党政府中央机关和国史馆的档案以外,还陆续收集了散存在全国各地的大量国民党政府的档案。到1952年,共集中档案 130余万卷。同时,东北图书馆档案部、故宫博物院档案馆也已集中了明清、北洋军阀、国民党政府、汪伪政权、伪满洲国等历史时期的档案、资料720余万卷。

收集革命历史档案。1949年12月,中央军委发布了关于收集革命历史文件和其他史料的通令。此后,中共中央、中央人民政府也都先后发出了征集、收集档案资料的文件,在全国范围内开展了征集工作,得到了一批珍贵的档案。

建立机关、团体的档案工作。建国初期,由于档案工作基础十分薄弱,比较突出地存在档案管理制度不健全,档案管理混乱,档案的整理方法不科学、不统一,随意销毁档案,档案工作者缺乏等问题。为此,1951年 3月,中共中央办公厅秘书处召开中央一级党、政、军各机关和群众团体第一次档案工作座谈会,原则决定党、政、军三大系统保管文件的分工和建立集中保管档案的档案室,以及制订统一的档案管理方法等问题。同年,中央人民政府政务院秘书厅召开的政府秘书长会议通过了《公文处理暂行办法》,中共中央办公厅召开的党委秘书处长会议制订了《关于加强文书处理工作和档案工作的决定》。随后,中央机关、各大区、省、市都陆续制订了文书、档案管理办法,提出了建立健全机关文书工作和档案工作的意见。机关、团体的文书、档案工作初步在中央、省、市级机关建立起来。

为了培养档案专业人员,1952年中国人民大学创办了档案专修班,次年扩大为专修科,1955年,在专修科的基础上成立了中国人民大学历史档案系,为国家培养了大批档案工作者。各地也陆续举办了档案干部培训班。

集中管理大行政区撤销机关的档案。1954年6月,中共中央决定撤销 6个行政大区的中央局,中央人民政府也决定撤销大区一级的行政机构。中共中央办公厅、中央人民政府政务院秘书厅分别发布了中央局、大区行政机构撤销后档案集中管理办法,按集中管理与保持原机关档案之间联系的原则,完整地集中保存了大区一级党政机关的全部档案。

1954年11月中华人民共和国国家档案局成立,是国家加强档案工作领导的一项重大措施,为有领导、有计划地建设社会主义档案事业,提供了强有力的组织保证。

1956年 4月,国务院发出《国务院关于加强国家档案工作的决定》的历史性文件,对国家全部档案(见国家档案全宗)的概念、 档案工作的基本任务和基本原则等一系列重大问题作出明确规定,有力地推动了全国档案事业的建设和发展。

全面建设阶段(1957~1966) 这一阶段,在国家确定的建设档案事业的方针、政策的基础上,档案事业各个方面开始全面建设,初具国家规模的档案事业不断发展和提高。

各级档案行政管理机构迅速建立,加强了国家档案事业的分级管理。继国家档案局成立后,中央国家机关和地方人民政府逐步设立了档案行政管理机构。1959年,中共中央发出《关于统一管理党政档案工作的通知》,调整了档案工作领导体制,党、政档案工作实行统一管理,各级档案行政管理机构既是党的机构,又是政府的机构,履行管理档案事务的职能。此后,各省、市相继建立健全了档案行政管理机构。

各级机关普遍建立了统一管理党、政档案的档案室。在1959年以前,县以上的党、政机关,根据中共中央办公厅、国务院批准施行的文书处理工作和档案工作的规定,迅速建立起档案室。1959年以后,根据中共中央关于统一管理党、政档案工作的决定,档案室的设置也作了相应的改变,各级党、政、军机关和企业事业单位以及人民公社都开始建立统一管理机关档案的档案室。到1960年11月,国务院直属机关设统一档案室的占 56.5%,北京市占89.3%,安徽省占70%。到1962年,全国从中央到地方,大都建立了统一管理党、政档案的档案室,或配备了统一管理党、政档案的工作人员。

各级档案馆迅速建立。随着全国各地历史档案逐步集中,各级机关档案室普遍建立和档案工作者队伍的成长,建立档案馆的条件日趋成熟。1956年《国务院关于加强国家档案工作的决定》指出:“国家档案局应该全面规划,逐步地在首都和各省区建立中央和地方的国家档案馆。”在此以前,中国第一历史档案馆已经建立起来,中国第二历史档案馆(1964年命名)的前身──南京史料整理处也早已建立。以后,中央档案馆在1959年10月正式开馆。1960年7月,经国务院批准在沈阳建立了东北档案馆。各省、地(市)、县档案馆也迅速建立起来。到1960年,全国共建立各级档案馆1634个,其中中央级4个,省级15个,地级106个,县级1509个。1959年12月和1960年1 月,国家档案局分别召开县和省档案馆工作现场会,讨论通过了《县档案馆工作暂行通则》和《省档案馆工作暂行通则》。这两个通则发布后,为地方档案馆工作确立了统一的章程,促进了档案馆建设。在1960年前后,中央国家机关的专业主管部门也建立了一些档案馆。到1965年底,全国共建立各级各类档案馆2 483多个。

科学技术档案工作开始建立。随着国家经济建设和科学技术事业的发展,各企业、事业单位形成的科技档案与资料急剧增加,迫切需要收集、整理、保管和提供利用。1957年国务院《关于改进档案、资料工作的方案》要求国家技术委员会、国家建委、地质部、农业部和国家统计局,分别在工业、交通、地质、农业、经济等方面建立统一的科技档案、资料管理工作,推动了科技档案工作的建立和发展。1959年12月,国家档案局在大连召开华北、东北协作区技术档案工作扩大会议,讨论通过了《技术档案室工作暂行通则》,经国务院批准颁发全国试行。这一时期的科技档案工作主要是对城市建设档案、科学技术研究档案以及停产企业的档案进行了管理。

随着档案事业的建立和发展,档案专业教育也有了新的发展。各级档案部门培训了一大批档案工作者,高等档案教育也为档案部门输送了不少人才。到1966年,全国高等院校档案专业毕业生已达1606人。各地短期训练班培训档案工作者12万人次,初步形成了第一批建设新中国档案事业的骨干队伍。此外,档案学理论与技术研究工作和国际档案学术交流活动也逐步开展起来。

1958年,档案工作受到“大跃进”运动的影响,档案部门出现了“大办档案”的偏差。1959年得到了纠正。

受挫和破坏阶段(1966年5月~1976年10月) 在“文化大革命”期间,档案事业遭受了严重的破坏。国家档案局和地方档案管理机构被撤销,全国档案工作陷于瘫痪状态。全国各级档案部门的领导人和广大档案工作者受到株连和迫害,大批业务骨干被调离档案部门,大量档案被销毁或损坏,国家档案遭受到一场浩劫。有的地方销毁档案高达全部档案的50%以上,造成令人痛心和无法弥补的损失。

恢复和发展阶段(1976~1990) 中共十一届三中全会以后,全国档案事业进入了一个新的阶段,这是中国档案事业在不断解放思想,摆脱“左”的思想影响下,从局部恢复到全面恢复和发展的阶段。1979年4月,经中共中央、国务院批准,国家档案局恢复工作。同年 5月,经中共中央批准,中央办公厅发出《关于为“档案工作中反党反社会主义黑线”等错案彻底平反的通知》。全国各级档案部门解放思想,摆脱了“以阶级斗争为纲”的“左”的思想束缚。随着全国工作重点的转移,把档案工作的服务重点逐步转移到为社会主义现代化建设服务的轨道上来。同时,全国档案事业在中共中央、国务院的领导下,有步骤地进行了恢复整顿。至1982年底,已基本上完成了恢复整顿的任务,并且在恢复中有发展、整顿中有提高。这一阶段,全国档案事业不论在发展规模、内容和水平方面,或是对社会主义现代化建设所发挥的社会效益和经济效益方面,都超过其他历史时期。

这一时期,中共中央、国务院对恢复和发展档案事业采取了一系列重大措施:①重申了“文化大革命”前中共中央、国务院确定的档案工作原则和方针。1980年2月批转了国家档案局《关于全国档案工作会议的报告》,重申和肯定了档案工作的重要性,指出“做好档案工作,不仅是当前工作的需要,而且是维护党和国家历史真实面貌的重大事业。”②1980年中共中央提出了开放历史档案的方针,为档案利用工作开辟了广阔的道路,推动了档案馆的建设。③调整了全国档案工作领导体制。1985年2月,中共中央、国务院发出《批转〈关于调整我国档案工作领导体制的请示〉的通知》,国家档案局由中共中央办公厅领导改归国务院领导,地方各级档案局领导关系也作了相应的改变。同时,中共中央、国务院还提出了实现档案管理现代化,大力开发档案信息资源,为社会主义建设事业服务的发展档案事业的根本方针。④1987年9月制定颁布了《中华人民共和国档案法》,全国档案事业建设开始走上法制轨道。

在这一时期,中共中央、国务院的一系列重大措施,不仅有力地推动了档案事业的恢复、整顿,而且指导档案部门进行了改革,使全国档案事业有了新的发展。国家档案局根据中共中央、国务院的指示精神,于1982年以后,明确了全国档案工作的指导思想,即:遵循党的总任务、总目标,从实际出发,进行档案工作的改革,逐步实现档案管理现代化,大力开发档案信息资源,有效地为社会主义现代化建设服务;并且确定了档案工作的奋斗目标,即:到本世纪末,在全国范围内建立一个门类齐全、结构合理、管理科学、为社会主义现代化建设有效服务的具有中国特色的档案事业体系。1986年制订的《档案事业发展“七五”计划》提出了“改革、充实、巩固、提高”的发展档案事业的方针。档案事业在这一时期全面发展,取得了令人瞩目的成绩,已初步建立起一个与社会的政治、经济、科学、技术、文化等事业相结合并为其服务的全国规模的社会主义档案事业。其主要标志是:

①从中央到地方有了较为健全的档案行政管理系统,各级档案局作为各级人民政府的职能部门,已成为管理档案事业的组织协调中心。截至1990年底,全国共有县以上档案行政管理机构2897个。

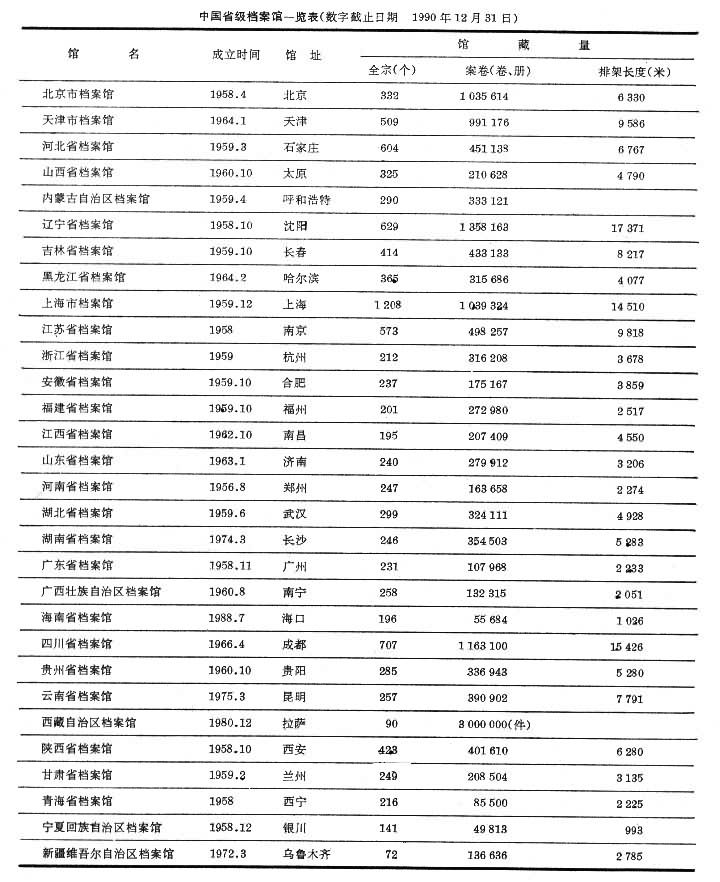

②各级各类档案馆形成了一个保管整个国家不同门类和不同载体档案的档案馆网络。截至1990年底,全国共有各级各类档案馆 3522个(其中各级国家综合档案馆2954个,国家专门档案馆1个,部门档案馆166个,城市建设档案馆 152个,事业单位档案馆24个,大型企业档案馆225个)。馆藏档案、资料已达1.7亿卷(册、件)。

③从中央到地方的各级党、政、军机关和群众团体等单位,大都建立了文书立卷归档工作和档案管理工作。机关档案工作正在朝着对一个机关或单位的全部档案实行综合管理的方向发展。据1990年对 123个中央国家机关和3386个省、自治区、直辖市直属机关3329个档案室的统计,共保存档案、资料2448万余卷(册)。

④适应国家经济建设的发展和科学、技术的进步,城市建设、重点工程、科研以及农林、气象等科技档案工作都得到了发展和提高。企业单位普遍加强了以科技档案工作为主的档案工作。据1990年统计,全国3315户大型工业企业及其所属单位,有档案机构5232个。保存档案、资料7538万余卷(册),底图约 18371万余张,缩微胶片297万余张、29434盒。

⑤档案教育工作取得了可喜的成绩。到 1990 年底,全国有35所普通高校建立了档案专业,50所中等专业学校和职业高中设立了档案专业或档案班。此外,还通过各种途径,广泛开展了多层次、多形式的档案在职教育。档案教育的发展,为档案部门培养和输送了大批专业人才,为档案事业的建设和发展创造了有利的条件,出版了一批大学、中专档案专业教材。

⑥建设了一支档案专业工作者队伍,知识结构、年龄结构、整体素质等方面日趋合理,具有了一定的政治素质。截至1990年底,全国各级档案局、馆以及省以上国家机关档案部门有专职工作人员46449人,其中中青年占82.2%;大专以上文化程度的占41.3%;有15.84%的档案工作者受过大专以上档案专业教育或专业培训;有58.81%的档案工作者评定了档案专业职务,其中研究馆员52人,副研究馆员918人,馆员8817人。

⑦档案理论与技术研究有了新的发展。档案工作者坚持以马列主义、毛泽东思想为指导,紧密联系档案工作的实际,对档案工作面临的一些理论和实践问题做了有益的研究、探讨,并取得了一定的成果,出版了一批学术著作,初步建立了档案学理论体系。档案保护技术的研究正在开拓新的领域,并取得了一批新成果:有两项科研成果获国家科技进步三等奖,有 132项科研成果获国家部级奖,110项获中国档案学会优秀成果奖。应用现代化技术管理和检索档案的试验研究也已起步。国家档案局设有档案科学技术研究所,辽宁、吉林、黑龙江、四川、江西、江苏等省也设立了档案科学技术研究所。继中国档案学会成立后,全国已有30个省(区、市)成立了档案学会,国务院一些专业主管机关也成立了档案学会。全国已初步形成了一支由专业研究、学校教学研究和群众性研究相结合的档案学研究队伍。

⑧档案宣传出版工作有了发展。通过报刊、广播、电视、展览等形式开展了档案事业的宣传工作。在档案专业刊物出版方面,国家档案局主办了《档案工作》,中国档案学会主办了《档案学研究》,中央档案馆与有关单位合办了《党的文献》,中国第一历史档案馆主办了《历史档案》,中国第二历史档案馆主办了《民国档案》,中国人民大学档案学院主办了《档案学通讯》。除此之外,大部分省、自治区、直辖市和计划单列城市,以及部分中央国家机关的档案部门,也办了档案刊物,现已达50余种。1982年,国家档案局成立了档案出版社,已陆续出版了一批档案史料和档案专业书籍,截至1989年底,已出版各类图书345种,总印数达1337万册。

⑨开展了国际档案学术交流工作。中国于1980年正式加入国际档案理事会,并先后担任国际档案理事会两届执行委员,曾派代表团出席了第九、十、十一届国际档案大会。1982年,中国参加了亚洲史料指南地区协调委员会;中国政府在与20个国家的文化交流协定计划中列入了档案工作方面的交流项目,并开展了活动;同时,中国还与苏联、英国等国家的档案部门有着业务交流的双边协议。1980年以来,中国档案界组团出访、参加国际档案会议或进行考察40次,接待来访的外国档案代表团30个 (见彩图)。 此外,还承办了国际档案理事会缩微复制委员会学术讨论会、南斯拉夫各民族统一史档案展览。

⑩档案工作坚持为社会主义建设事业服务,提供了大量的档案,在政治、经济、军事、外交、科学、技术、文化、教育等各方面都发挥了重要的作用,取得了明显的社会效益和经济效益。1986~1990年,仅各级各类档案馆就接待利用者2473万余人次,提供档案、资料10621万余卷(册、件)次。据铁道部对11个铁路局的16个铁路分局和30条铁路线的统计,从1983年至1987年利用地亩档案作为原始凭证,解决铁路与地方之间的土地产权纠纷,仅为铁路建设避免重复征用土地一项,就减少支出费用9.7亿元。

中华人民共和国档案事业经过40年的发展历程,取得了巨大的成就,为社会主义各项建设事业服务发挥了显著的作用。但同社会主义现代化建设要求相比,仍有很大差距,还不能充分适应社会主义各项建设事业发展的需要。1988年1月1日,《中华人民共和国档案法》正式实施,为中国档案事业在法制的轨道上全面建设和发展开辟了广阔的前景。档案事业进入了依法治档、全面建设的新阶段。中国正在努力建设和完善具有中国特色的档案事业体系。