侵蚀轮回学说(卷名:地理学)

theory of erosion cycle

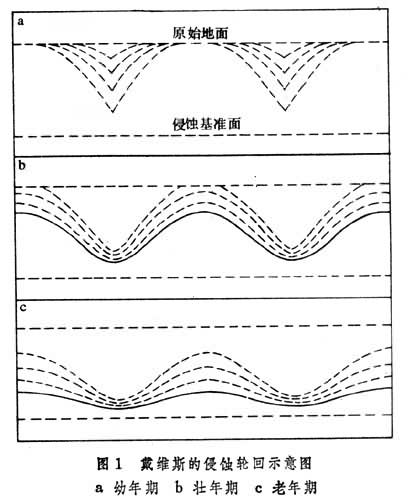

指地表在河流作用下,地貌形成与发展经历幼年期、壮年期和老年期阶段的学说,又称地貌轮回说、地理轮回说。由美国W.M.戴维斯于1889年提出。他认为地貌是构造、过程(指各种外力作用过程)与阶段(指发展阶段)的函数,并首先假设有一个因构造运动从海底抬升的陆地,由于抬升迅速,地面立即受到侵蚀,原来的低平地形变为高山、深谷、陡坡;然后,构造运动处于长时间的稳定,高地被蚀低,河谷渐变宽浅,缓坡又复盛行;最终整个地面变成仅有微小起伏的平原地形,戴维斯称之为准平原。这就是一个地貌轮回,或称侵蚀轮回、地理轮回。以后该区再一次经历构造抬升,继以稳定,其地貌演变又重复上述过程,即再经历一个轮回。戴维斯把上述过程不同的阶段形象地命名为幼年期、壮年期和老年期。(图1)

地貌发育过程 一般经历3个阶段。

幼年期。河流迅速下切,河谷深狭,谷坡陡峻,接近30°或更陡。陡坡上也发生风化和滑坡等作用,但以河流切割为主,因而在相当长的时间内河谷近似“V”字形。在整个幼年期阶段,原始地面大部分保留在河间地段(图1a)。随着时间的推移,由于主、支流河谷谷坡的剥蚀后退以及河流源头的溯源侵蚀,原始地面的范围逐渐缩小。此时期河流纵剖面很不规则,在河床上硬岩层出露处常有瀑布和跌水。戴维斯将这种河流纵剖面称为非均夷纵剖面。

壮年期。随着河流的下切,河流纵剖面渐变为平缓下凹的曲线,向河流基准面趋近。如果是入海的河流,其基准面就是海面。戴维斯称这种河流纵剖面为均夷纵剖面,或平衡纵剖面,因为他设想这时河流的能量正好消耗在河水和携带泥沙的运动中。由于河流下切侵蚀的减缓以至停顿,河流侧蚀与谷坡剥蚀后退相对加强,因而河谷展宽,原河间段的原始地面亦被剥蚀而不复存在,新的河间地逐渐降低。(图1b)

老年期。河床比降继续降低,谷坡继续变缓,但速度缓慢。最后,整个地形变成微有起伏的准平原(图1c)。戴维斯以美国新英格兰准平原上的莫纳德诺克山为例,指出在准平原上可能还残留着一些小高地,称为莫纳德诺克地貌。

流水侵蚀作用是最普遍的外营力过程,所以把河流作用下的侵蚀轮回称之为常态侵蚀轮回。

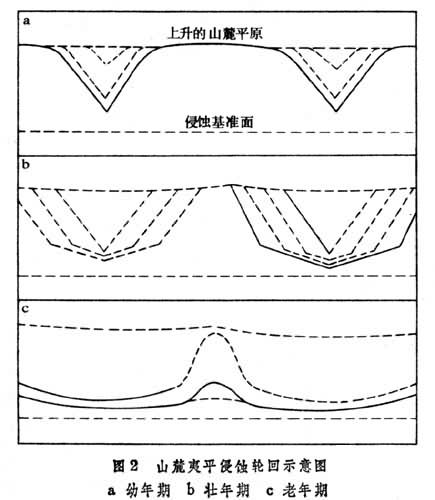

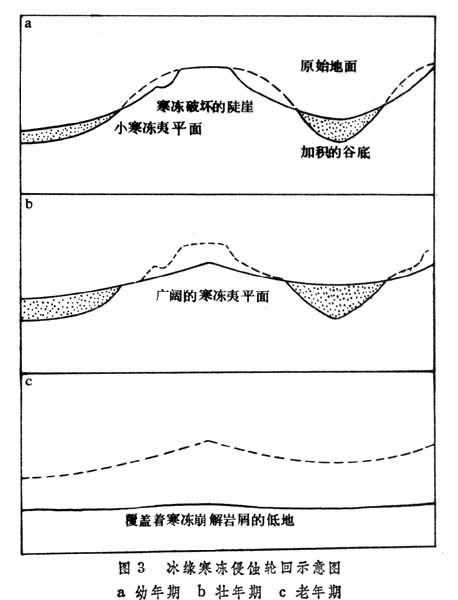

评价 戴维斯的学说风行于19世纪末至20世纪初,极大地推动了地貌学的发展,是地貌学形成的重要标志之一。但也有些地貌学家持有不同看法:①一些学者以现代构造运动和海平面变迁的研究成果为依据,指出地壳运动不可能都是短暂的、突发性的上升,然后继以长期的稳定。再说,海面作为基准面,也不是长期稳定不变的。戴维斯及其拥护者认为:有些情况下地貌发育可以完成一个轮回,所以世界上许多地方存在着准平原地貌;有时地形发育还没有完成一个轮回就被新的上升所打断,那就会出现多发育阶段地形的叠置。②一些学者认为,外营力不是仅有流水侵蚀,还有冰川侵蚀、寒冻风化与风的侵蚀等(见侵蚀作用)。即使是流水侵蚀,在湿润多雨、植被茂密的地区和在植被稀疏的干旱地区,表现也是不同的。在湿润区,多线状水流,地貌发育有簧能产生戴维斯所说的准平原。在干旱区,多片状或辫状水流,侵蚀下切作用微弱,在重力剥蚀或片状水流冲刷下,山坡平行后退,塑造出广阔的山麓剥蚀平原,以至于有时在这种平原上残留着一些“岛山”,这个过程称为山麓夷平侵蚀轮回(图2,见山坡平行后退理论)。③L.C.珀尔帖于1950年提出局部夷平面形成理论,即冰缘寒冻侵蚀轮回的理论(图3)。他指出在现今高纬度地区或高山顶部寒冻风化强烈的地区,寒冻风化产生的岩屑在解冻时期被土流带到高地的坡脚堆积下来,这样高地就渐渐被夷平。这种夷平作用在局部地区是存在的。④至于夷平面地形的成因以及在长时期的地质发展史中有否侵蚀轮回的存在还无定论。

参考书目

R.J.Small, The Study of Landforms, 2nd ed.,Cambridge Univ.Press,London,1978.