五脏(卷名:中国传统医学)

Five Viscerae

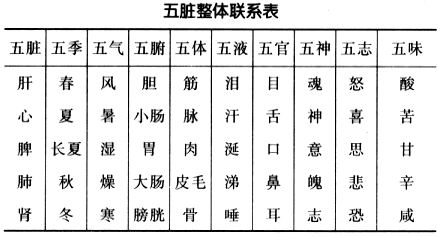

人体内心、肝、脾、肺、肾五个脏器的合称。脏,古通藏。五脏具有“藏”的特点,藏精、藏气、藏血、藏神为其共性,故又名五神脏。中医学认为,人体是以五脏为中心,通过经络广泛联系六腑和其他组织器官而形成的有机整体,因而五脏对人体的生理、病理有十分重要的作用。五脏在生理功能上各有专司,病证上也互不相同,其间的依存、制约、协调平衡关系,以及脏与脏,脏与腑,乃至人体与自然界的关系,主要用阴阳、五行理论及藏象学说来阐释。中医学对五脏的认识与现代解剖学中的脏器不同,它不仅指脏器的形态、部位,脏器的功能活动、病理变化所反映出来的种种征象,还反映了脏器与气候的关系。

五脏藏精、藏气、藏神的功能早在《内经》中已有阐述,如“所谓五脏者,藏精气而不泻也。”(《素问·五脏别论》)“五脏者,所以藏精神魂魄者也。”(《灵枢·卫气》)精、气、神是人体生命活动的根本,所以五脏在人体生命活动中起着至关重要的作用。其中,心主血脉和神志,为全身血脉的总枢纽,心脏通过血脉将气血输送至周身。心又为精神、意识和思维活动中心(相当于现代认识的大脑的主要功能),在人体内处于最高主导地位。肝主疏泄、藏血、藏魂和主筋。疏泄即疏通、调达之意,肝主疏泄能调畅气机,使体内升降协调,并调节情志,协助脾胃消食运化。肝有贮藏血液和调节血量的功能,《灵枢·本神》指出:“肝藏血,血舍魂”,故肝又有藏魂的功能。肝血精气还滋养联络关节、肌肉的筋膜,维持人体的运动,因此肝主筋且关系人体的运动。脾主运化和统血,促进饮食物的消化吸收和水谷精微的输布,并统摄血液不致溢出经脉之外。肺主气,司呼吸,为人体气体交换的场所,且与宗气的生成密切相关。肺又主宣发和肃降,宣发卫气和津液输布全身,并通过肺的气化将体内浊气排出。通过肺的肃降将吸入的清气以及由脾转输至肺的津液和水谷精微向下布散,并将代谢后的无用水液下输膀胱。肾主藏精,与人体的生长发育和生殖能力密切相关。肾又主水,在调节人体津液代谢平衡方面有重要作用。

五脏虽各有其不同的功能,它们的生理活动却不是孤立的,通过经络的联系,脏与脏,脏与腑,脏与人体其他各组织器官之间有着密切的联系,在病理上也相互影响,而且与自然界亦密切相关,这种以五脏为中心的整体观念,是中医藏象学说的一大特点。例如,运用阴阳五行学说来概括脏腑,则心为阳脏,如心病常见面赤、发热、舌上生疮,与“火性炎上”相类,因而将心脏归属于五行之“火”;脾脏有化生气血,滋养全身的功能,如同自然界的大地生长万物,因而把脾脏归属于五行之“土”。此外肝属于木、肺属于金、肾属于水都是这样归类的。五脏既然分属于五行,因而它们之间无论在生理还是在病理方面,都存在着五行生克的关系。例如,五行中木能克土,在生理方面肝木疏泄正常,便是脾土正常运化的重要条件;而肝木疏泄太过或不及,也常常引起脾脏在消化吸收、化生气血方面的障碍。掌握五脏之间的生克关系,对于分析疾病的病机,预测疾病的发展趋向和采取相应的治疗措施等都有一定的意义。

五脏各有一条所属的经脉,分别联络着配属的腑,构成表里关系,称为“六合”,即心合小肠、肝合胆、脾合胃、肺合大肠、肾合膀胱、心包合三焦(见表)。

根据五脏整体联系,中医在认识和治疗疾病时,不仅要观察疾病的局部,还要联系人体其他有关部位以及外在环境进行综合分析。例如秋季的咳嗽多属肺燥,要用润肺的方法治疗;舌上生疮多属心火,可以用泻心和小肠火的药物治疗;口涎过多的疾病,可通过治疗脾脏而痊愈;膀胱不能约束的遗尿症,常用补肾气的方法取得疗效。一般说来,病邪入侵,由皮毛,而筋脉,入腑及脏,腑属阳,主表;脏属阴,主里;邪入于脏,表示病变由表及里,由浅入深,故五脏受累,往往表示病情较重。

除五脏之外,也有人把心包称为“脏”,在五行归类上亦属于火,三焦与其配属。但由于五行理论在医学中运用的关系,所以习惯上仍称“五脏”。