出处:语词卷 • E • èr • 二

二十四节气

二十四节气(èr shí sì jié qì) 根据太阳在黄道上的位置(黄经),将全年划分为二十四个段落,包括雨水、春分等十二个“中”气,立春、惊蛰等十二个“节”气,统称“二十四节气”。以节气的开始一日为节名,则各月的“中”气必在夏历该月出现(如雨水必在正月出现),没有“中”气的月,作为闰月。但“节”气则可在夏历本月或上一个月出现(如立春可在正月或十二月出现)。二十四节气的划分,起源于我国黄河流域。至晚在春秋时代,已运用圭表测日影的方法定出春分、夏至、秋分、冬至四大节气;以后,通过农业生产实践,又逐渐充实改善,到秦汉间,二十四节气已完全确立,成为农事活动的主要依据。我国幅员广大,在同一节气各地区气候变化不同,农事活动也不相同。

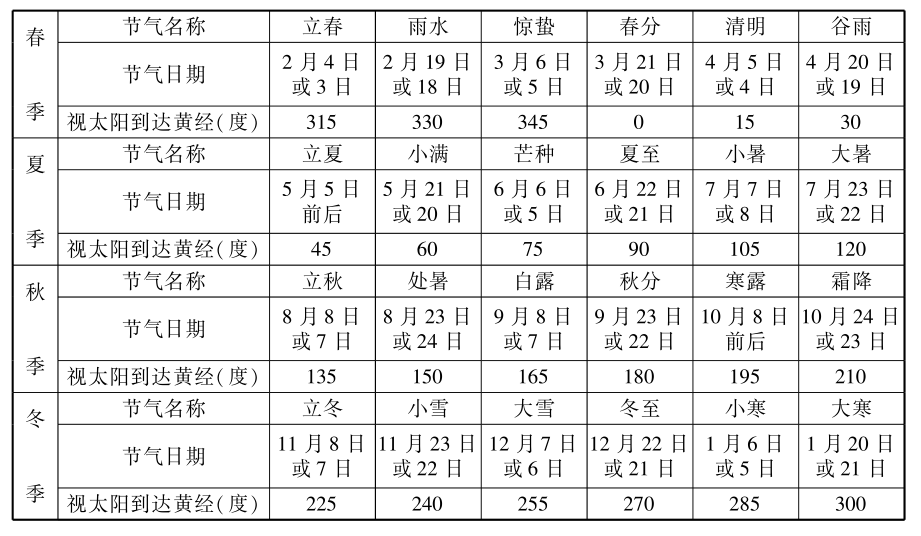

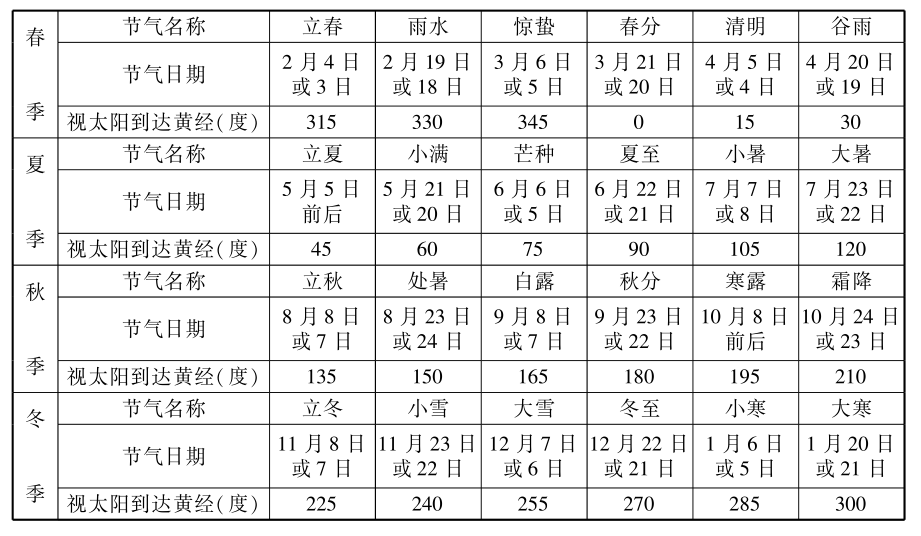

二十四节气 一年中地球绕太阳运行到二十四个规定位置(即视太阳黄经度每隔15°为一个节气)上的日期。其划分源于中国黄河流域。各节气分别冠以反映自然气候特点的名称。当视太阳在黄经90°阳光直射北回归线时,北半球昼最长,夜最短,称为“夏至”;在黄经270°阳光直射南回归线时,北半球昼最短,夜最长,称为“冬至”。当视太阳在黄经0°和180°阳光两次直射赤道时,昼夜平分,分别称为“春分”和“秋分”。上述的“二至”“二分”,在春秋时代已由圭表测日影长短法确立。战国末期,又在春分-夏至-秋分-冬至-春分之间,黄经每隔45°各增加一个节气,分别为立夏、立秋、立冬、立春,即“四立”。秦汉时,随农业生产发展,又分别在这8个节气之间,黄经各隔15°增加两个节气。至此,以不违农时为中心,反映一年四季变迁,雨、露、霜、雪等气候变化和物候特征的“二十四节气”已完全确立,成为农事活动主要依据。西汉刘安《淮南子·天文训》中已有完整二十四节气的最早记载。汉武帝太初元年(公元前104年)实施的《太初历》首次将“二十四节气”订入历法。二十四节气的阳历日期基本固定,一般仅相差1天。二十四节气的名称、黄经和日期(根据2000—2100年年历表查算)见下表。冬至夏至 中国幅员辽阔,在同一节气各地气候变化不一,农事活动也有差异,人们根据各地特点编出不违农时活动的节气歌谣或谚语,以种麦为例:新疆北部是“立秋早、寒露迟,白露种麦正当时”;甘肃陇南是“白露早、寒露迟,秋分种麦正当时”;黄河中游是“寒露到霜降,种麦日夜忙”;长江中下游是“霜降种麦正当时”;江浙一带是“大麦不过年,小麦立冬前”。

中国幅员辽阔,在同一节气各地气候变化不一,农事活动也有差异,人们根据各地特点编出不违农时活动的节气歌谣或谚语,以种麦为例:新疆北部是“立秋早、寒露迟,白露种麦正当时”;甘肃陇南是“白露早、寒露迟,秋分种麦正当时”;黄河中游是“寒露到霜降,种麦日夜忙”;长江中下游是“霜降种麦正当时”;江浙一带是“大麦不过年,小麦立冬前”。

出处:天文学地球科学卷 • 地球科学 • 大气科学 • 应用气象 • 农业与气象

二十四节气 一年中地球绕太阳运行到二十四个规定位置(即视太阳黄经度每隔15°为一个节气)上的日期。其划分源于中国黄河流域。各节气分别冠以反映自然气候特点的名称。当视太阳在黄经90°阳光直射北回归线时,北半球昼最长,夜最短,称为“夏至”;在黄经270°阳光直射南回归线时,北半球昼最短,夜最长,称为“冬至”;当视太阳在黄经0°和180°阳光两次直射赤道时,昼夜平分,分别称为“春分”和“秋分”。上述的“二至”“二分”,春秋时代已由圭表测日影长短法确立。战国末期,又在春分夏至秋分冬至春分之间,黄经每隔45°各增一个节气,分别为立夏、立秋、立冬、立春,即“四立”。秦汉时,随农业生产发展,又分别在这八个节气之间,黄经各隔15°增加两个节气。至此,以不违农时为中心,反映一年四季变迁,雨、露、霜、雪等气候变化和物候特征的“二十四节气”已完全确立,成为农事活动主要依据。中国幅员辽阔,在同一节气各地气候变化不一,农事活动也有差异。西汉刘安《淮南子·天文训》中已有完整二十四节气的最早记载。汉武帝太初元年(公元前104年)实施的《太初历》首次将“二十四节气”订入历法。二十四节气的阳历日期基本固定,一般仅相差1天。二十四节气的名称、黄经和日期(根据2000—2100年年历表查算)见下页表。

出处:农业科学卷 • 农业总论 • 农业气象