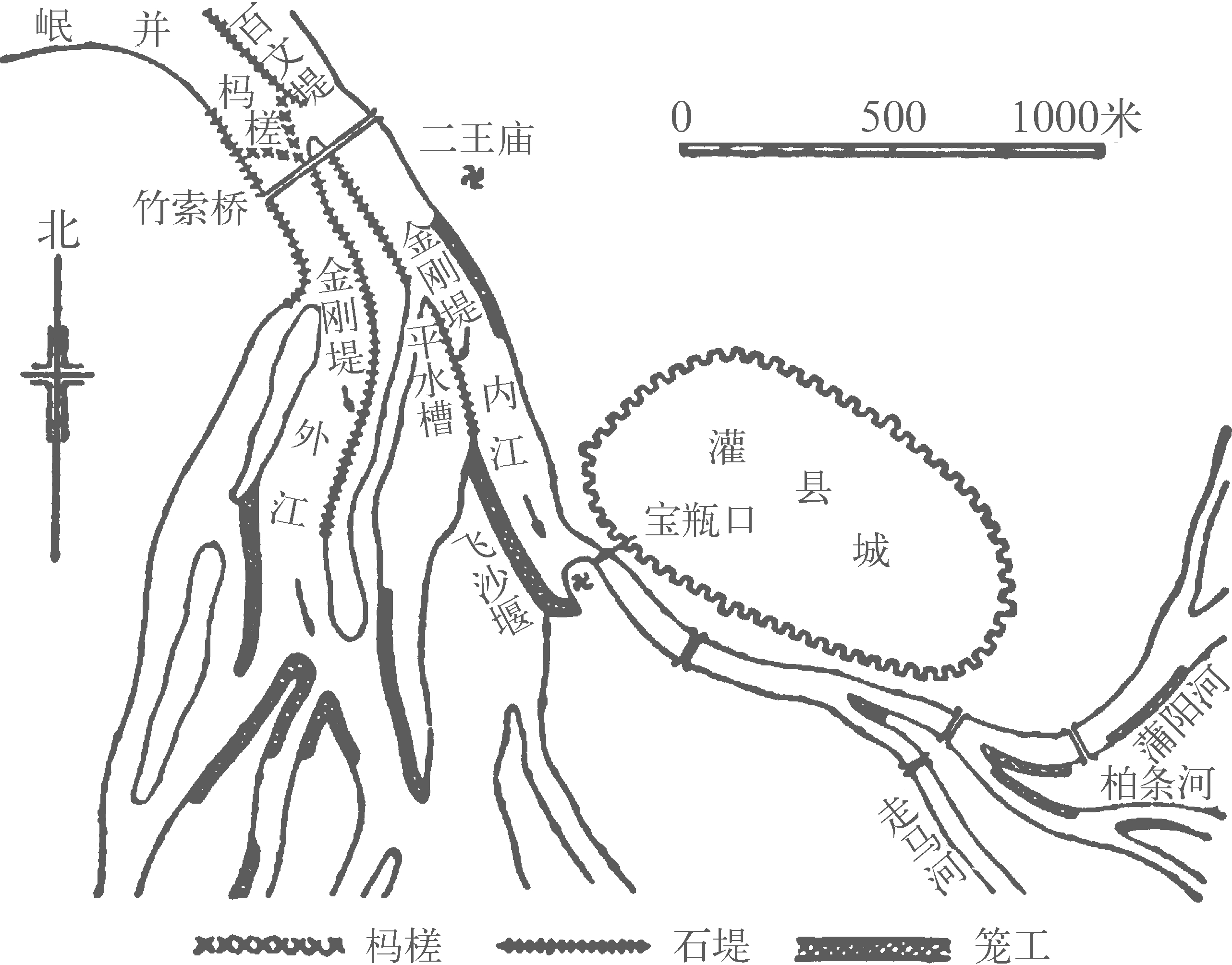

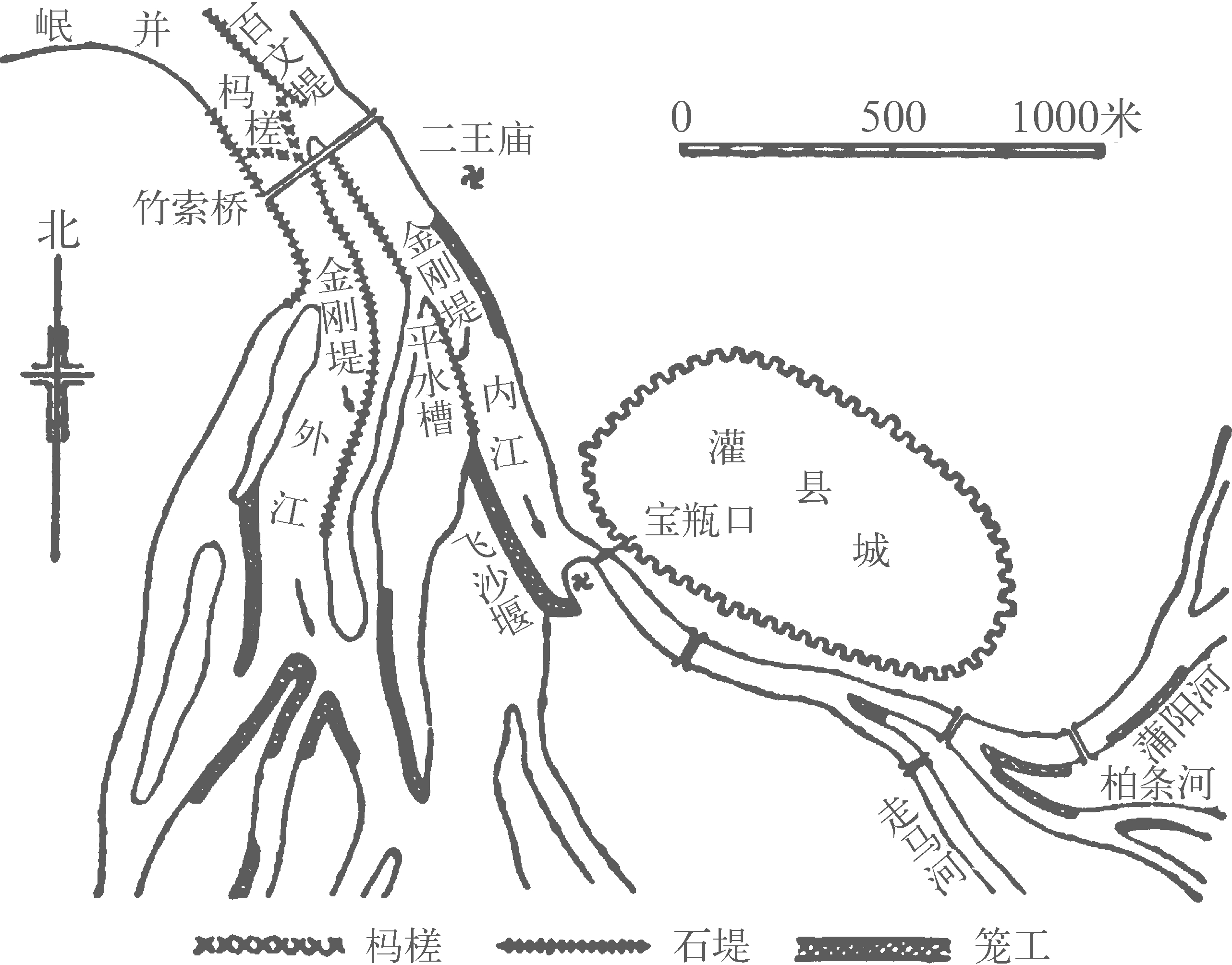

都江堰附近形势图

都江堰附近形势图出处:中国地理卷 • 历史地理 • 水(运渠、湖泽、陂堰、池塘、海洋等)

| 词条 | 都江堰 |

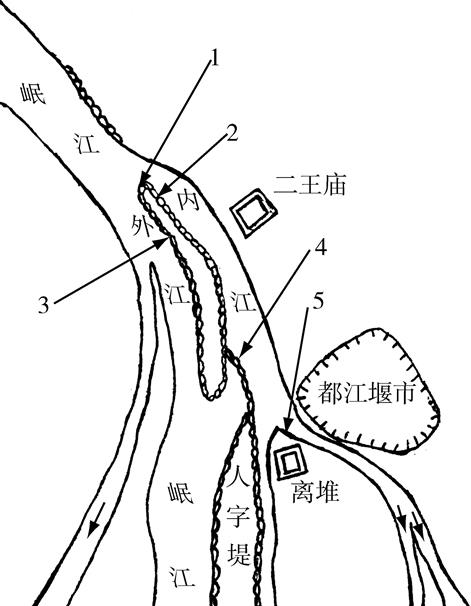

| 释义 | 都江堰 都江堰 在今四川都江堰市西北岷江中游。古时曾在都安县境内,称为都安堰。宋、元以后称都江堰。为中国古代著名水利工程之一。发源于岷山之南羊膊岭的岷江,水源旺盛,自山区转入成都平原,流速陡降,易淤易决,在水利工程兴建以前,水灾严重。战国初期,蜀相开明决玉垒山,分引岷江水以排除水患,郫县、成都一带,“民得陆处”(《蜀王本纪》)。到秦昭王时,蜀郡守李冰父子访察水脉,因地制宜、因势利导,基本上完成都江堰的排灌水利工程,于是成都平原“沃野千里,号为陆海”(《华阳国志》)。后代屡有扩建,主要设施是在岷江江心以竹笼装卵石,堆砌成鱼嘴状的分水工程,下接金刚堤,使岷江在此分为外江、内江两股。外江原系岷江正流,在下游辟有许多灌溉渠道,兼具排洪作用;内江在灌县城(今都江堰市)西南凿玉垒山成宝瓶口,由此向下辟为走马河、蒲阳河、柏条河等,穿入成都平原,成为灌溉兼通航运的渠道。在都江堰附近,还兴建有排水入外江的飞沙堰等工程,使进入内江过多的洪水漫过而进入外江,以确保内江灌溉区的安全。都江堰附近的河底易被砂砾卵石充填淤高,每年必须在外江、内江轮流用杩槎断流,以便淘挖。后人制定了“深淘滩,低作堰”的岁修原则,以及“遇弯截角,逢正抽心”的八字治水方针。  都江堰附近形势图 都江堰附近形势图出处:中国地理卷 • 历史地理 • 水(运渠、湖泽、陂堰、池塘、海洋等) 都江堰 中国古代著名水利工程之一。位于四川都江堰市西北岷江中游。古时属都安县境,称“都安堰”。宋元以后称“都江堰”。岷江水源旺盛,自山区转入成都平原,流速陡降,易淤易决,水灾严重。秦昭王时(前306—前251),蜀郡守李冰访察水脉,因地制宜,因势利导,基本完成都江堰的排灌水利工程,于是成都平原“沃野千里,号为陆海”(《华阳国志》)。后代屡有扩建,主要设施是在岷江江心以竹笼装卵石,堆砌成鱼嘴状的分水工程,下接金刚堤,使岷江在此分为外江、内江两股。外江原系岷江正流,在下游辟有许多灌溉渠道,兼具排洪作用;内江在灌县城(今都江堰市)西南凿开玉垒山成宝瓶口作为引水口,由此向下辟为走马河、蒲阳河、柏条河等,穿入成都平原,成为灌溉兼航运的渠道。在都江堰附近,还兴建排水入外江的飞沙堰等工程,使进入内江的过多洪水挟带泥沙漫过此堰进入外江,以确保内江灌溉区的安全并减轻泥沙淤积。都江堰附近的河底易被沙砾卵石充填淤高,每年必须在外江、内江轮流用榪槎断流,以便淘挖。由此后人制定“深淘滩,低作堰”的岁修原则和“遇弯截角,逢正抽心”的八字治水方针。为全国重点文物保护单位,并与“青城山”一起被列入《世界遗产名录》,为世界文化遗产。  都江堰工程布置示意图 都江堰工程布置示意图1.都江鱼嘴 2.内金刚堤 3.外金刚堤 4.飞沙堰 5.宝瓶口 出处:建筑水利卷 • 水 利 • 水利史 • 工 程 都江堰 市名。在四川省中部。成都市代管。面积1208平方千米。人口61万(2010年)。市人民政府驻灌口镇。三国蜀汉置都安县,北周改汶山县,隋废。唐武德初置盘龙县,寻改灌宁县,后改导江县。元入灌州,明改灌县。1988年改设都江堰市。以都江堰得名。属成渝经济区。矿产有煤、铁。工业有冶金、电力、机械、化学、建材、纺织、造纸。农产以稻、玉米、小麦、油菜籽、茶叶、大麻、生漆为主,盛产川芎、泽泻等药材。成汶铁路和317国道经此。名胜古迹有青城山、二王庙、伏龙观、安澜桥等。建有举世闻名的都江堰水利工程。为中国历史文化名城。 出处:中国地理卷 • 中国地理 • 政区地理 • 四川省 • 省、市(自治州)、县(区) |

| 随便看 |

百科全书收录258893条中英文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。