中国新石器时代的制陶工艺(卷名:考古学)

陶器的发明,是人类历史上最早通过火的作用,使一种物质(松软的粘土)改变成另一种物质(坚固的陶器)的创造性活动。陶器的出现和制陶业的兴起,不仅加速了生产力的发展,而且促使人类的定居生活更加稳固。中国最初的陶器现在还不清楚。新石器时代早期的裴李岗文化、磁山文化和大地弯文化的陶器都比较原始,陶质疏松,火候一般较低,器形比较简单。据放射性碳素断代,其年代约为公元前五、六千年。华南地区较早的新石器时代遗存,如江西万年仙人洞遗址和广西桂林甑皮岩遗址的陶器,也具有一定的原始性。在此之后,陶器生产逐渐获得发展,制陶技术日益进步,至龙山文化时期达到了中国新石器时代的顶峰。通过对陶器标本的考古研究,结合民族志的调查,特别是采用现代的科学分析和实验手段,使我们对中国新石器时代陶器的化学组成、烧成温度、物理性能以及烧制工艺等有了一定的了解。

制陶原料 中国新石器时代的陶土,一般都是就地取材,经过适当选择。据调查和实验证明,黄河流域的制陶原料,主要采用适宜的天然粘土,如红土、河谷中的沉积土和黑土等。陶土的成分对陶器的烧结和颜色具有一定的影响。其中铁的化合物起着助熔作用,降低陶坯的烧成温度,并影响陶器的颜色,如在氧化焰中烧成,则成红色;在还原焰中烧成,则成灰色。中国新石器时代的陶器,除红陶、灰陶、黑陶等外,还有少数的白陶。白陶在黄河流域从仰韶文化晚期开始出现,而在大汶口文化和山东龙山文化中比较流行。这个工艺传统后来为商代所继承。大汶口文化和山东龙山文化白陶的化学组成,有的与中国北方习称为瓷土的制瓷原料很相似。它们的共同特点是氧化铁的含量比陶土低得多,因而烧成后呈白色。

中国新石器时代早期如裴李岗文化、磁山文化的陶器,陶土一般都不经过淘洗。大概自中期以后,根据器物的不同用途,有的经淘洗以去掉杂质,制成较为细致的陶器,代表性的如仰韶文化的彩陶。有的则加入羼和料,如砂粒、稻草末、稻壳、植物茎叶和蚌壳末等,主要目的是为了增强陶器的耐热急变性能,以避免在加热时发生破裂。不同地区或文化的陶器羼和料的种类和份量往往不一样。作为炊器使用的釜、鼎、鬲等,一般加入羼和料的比例都比较高,有时达到30%左右。河姆渡文化的夹炭黑陶,性质比较特殊,它可能是掺入植物茎叶和稻壳,在烧制过程中发生炭化作用的结果。到新石器时代晚期,在个别地区出现用两种不同质料的陶土配合制成的器物。如良渚文化上海马桥遗址出土的柱足盉,器身采用泥质陶,底部和三足采用夹砂陶,它表现了我们祖先在制陶工艺方面的智慧和创造。

陶器的成形与纹饰 陶器成形有手制和轮制两种方法。手制法又可分为3类:①捏塑法。一般小型的陶器多用手捏塑成,器壁上常常遗留有指纹,器形不规整。②模制法。某些特殊的器形往往采用局部模制的方法,如龙山文化的圆锥形内模,恰好与鬲、鬶的袋足相吻合。另外陕西龙山文化的陶鬲裆内往往遗有反绳纹,说明是以另一件鬲的裆部为内模制成的。③泥条盘筑法。先将坯泥制成泥条圈,一层一层叠筑上去,或是将一根长泥条连续向上盘筑,然后把里外抹平制成器形。这是新石器时代制陶最常用的方法,延续的时间也很长。古代制作陶坯最初可能是放在木板或竹席上,以便于移动旋转,有的还垫以树叶,因而器底遗有叶脉的印痕。后来逐渐采用转动的轮盘(慢轮),既便于制陶时的盘筑和加印纹饰,又可利用旋转以修整器口,使之规整。这种方法大约开始于仰韶文化的中期,并为后来轮制陶器的发展奠定了基础。

轮制法是一种进步的制陶工艺,主要流行于黄河流域和长江流域的中下游。轮制陶器是将泥料放在陶轮上,借其快速转动的力量,用提拉的方式使之成形。它的特点是器形规整,厚薄均匀,并且在器壁表里遗有平行密集的轮纹,器底部分往往遗有线割的偏心纹。黄河流域的轮制陶器,大约开始出现于大汶口文化晚期,而盛行于山东龙山文化,尤以蛋壳陶的制作工艺水平最高;往西则逐渐减少,有的地区如黄河上游齐家文化甚至不见使用轮制法。长江流域在马家浜文化晚期也出现轮制,而到良渚文化则普遍使用。

陶器成形之后,常在陶坯上进行修饰加工:①磨光。用砾石或骨器在表面压磨,烧好以后表面发生光亮。这种方法,在新石器时代普遍采用,无论是彩陶、灰陶、黑陶,都是经过磨光处理的。②施加陶衣(也叫色衣)。用陶土调成泥浆,施于陶器的表面,烧好之后器表就附着一层陶衣,一般有红、棕、白等颜色。颜色的不同,取决于陶衣的成分,如红衣可能含有较多的氧化铁,而白衣则是一种配入溶剂的瓷土。陶衣的使用在中国新石器时代比较普遍,在仰韶文化、大汶口文化、屈家岭文化和马家浜文化中都有发现。

新石器时代有相当数量的陶器还附加纹饰,它具有增加美观和加固陶坯的作用。不同种类的纹饰,往往形成某一种文化的特征,如裴李岗文化的篦点纹,仰韶文化的线纹等。施加纹饰的方法大体有以下几种:①绘彩。仰韶文化或其他文化的彩陶,一般绘有赭红、黑、白等3种颜色的花纹。光谱分析表明,赭红彩的主要着色元素是铁,当以赭石为原料,在仰韶文化遗址中往往发现赭石和研磨工具,可为佐证;黑彩的主要着色元素为铁和锰,原料可能是一种含铁较高的红土;白彩除了少量的铁以外,基本上没有着色剂,可能是一种配入熔剂的瓷土。彩陶花纹是在陶器未烧以前画上去的,烧成后花纹附于器表不易脱落。另外还有一种是在陶器烧好以后画上去的,这种彩绘容易脱落,与真正的彩陶有别。②拍印。在木板或陶拍上刻上条形、方格形或几何形的阴纹,拍印在陶坯上即出现篮纹、方格纹和和何形印纹,也有在木板上缠以绳子,拍印后呈现错乱的绳纹。篮纹、方格纹主要见于龙山文化,几何形印纹则见于华南新石器时代晚期。③压印。在细木棒上用绳子缠成中间粗两端细的轴状工具,可在陶坯上压印出成排而整齐的绳纹。用篦状器可压印出篦点纹或弧线篦纹。④刻划。用细的骨、木棒作工具,在陶坯上划出弦纹、几何纹等纹饰,或戳印成点状纹。⑤附加纹饰。在陶器表面附加泥条或泥饼,有的用细泥条组成各种花纹;也有的用宽泥条围绕颈、腹部,上面还加印绳纹。⑥镂孔。一般多在圈足器上(如豆柄)镂成圆形、方形、长方形或三角形的孔作为装饰。

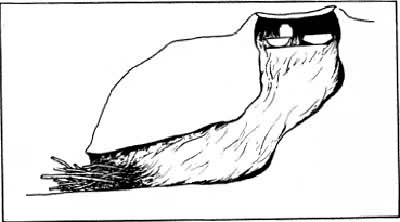

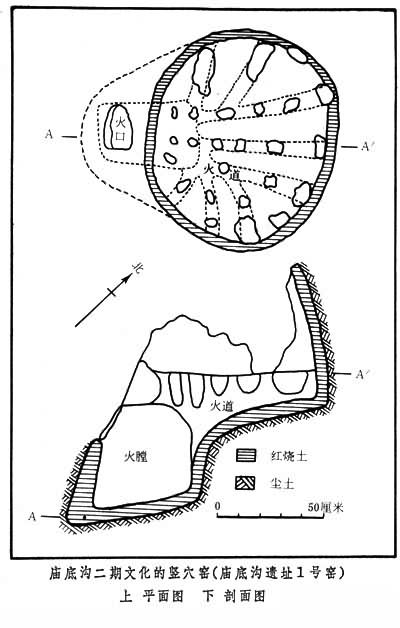

陶窑与陶器烧成温度 陶窑的发展是衡量制陶工艺水平的一个标志。对中国某些少数民族原始制陶工艺的考察表明,在陶窑产生之前,曾有过平地堆烧的阶段,但目前在考古发掘中还没有确切发现过这种遗迹。中国新石器时代的窑址,目前的发现主要集中在黄河流域,鄂北和辽西一带也有个别发现。陶窑结构基本上可以分为横穴和竖穴两种,它们大体上代表了中国原始陶窑发展的过程。横穴窑的结构比较原始,它开始出现于裴李岗文化,而流行于仰韶文化。其构造是在圆形窑室的前面,有较长的穹形筒状火膛,窑室和火膛两者基本位于同一水平上,燃烧时火焰由火膛进入窑室。后来窑室升高,火焰通过倾斜的火道和均匀地分布于窑箅上的火眼进入窑室。竖穴窑始于仰韶文化而盛行于龙山文化,它的构造是:早期窑室位于火膛之上,火膛为口小底大的袋形坑,有数股垂直的火道与窑室相通。后来火膛逐渐移至窑室的下前方,火焰沿倾斜的火道进入窑室,窑室的底部有几股沟状火道,上面设有多火眼的窑箅以均匀火力。但也有的窑室底部只有平行或“北”字形的沟状火道,而不见窑箅。窑室的上部一般都呈弧形往里收缩,以便于封窑。推测新石器时代烧窑,大体与现今云南傣族烧窑相仿,即用植物的茎秆涂泥封顶。这样既可保持窑内温度,又有利于空气的进入,因氧化作用而产生红陶;或在烧成末期封闭窑顶,并用渗水入窑的方法,来实现还原气氛使之成为灰陶;或使用烟熏渗碳使之成为黑陶。当时陶窑的容量都比较小,如果按傣族烧窑那样把陶器挤放一起,并将小件器物套在大件之内,则每窑可烧一、二十件不等。

陶器的烧成温度,习惯上也称火候,从目前的测定情况来看,黄河流域一般为900~1050℃,烧成温度较高;长江中下游一般为800~950℃,明显地低于黄河流域;华南早期陶器为680℃,而晚期陶器则为900~1100℃,前后有较大变化。这些差别,主要与陶窑结构及制陶工艺的发展水平有关。

中国新石器时代制陶工艺的发展,以黄河流域为最先进,陶窑的出现也最早。随着陶窑结构的进步,可将烧成温度提高到1000℃以上,这不但提高了陶器的质量,而且为金属矿物的熔化,从而也就为冶金术的产生创造了必要的条件。

参考书目

中国硅酸盐学会:《中国陶瓷史》,文物出版社,1982。