伊斯兰教(卷名:民族)

Islam

“伊斯兰”系阿拉伯文Islàm的音译,意为“顺从”,指顺从该教唯一信仰的神“安拉”及“安拉使者”的旨意;在中国还引申为“安宁”、“和平”,即“顺乎主(安拉)命而获安者也”。与佛教、基督教并称为世界三大宗教。其信徒称“穆斯林”(Muslim,意为“归信者”),人数目前众说不一,大约8亿左右,分布于世界80多个国家和地区,其中70%在亚洲,20%在非洲,其余散布在其他各洲。大约在30多个国家被奉为国教。信仰伊斯兰教的民族包括阿拉伯语族、伊朗语族和突厥语族的绝大多数,通用印度尼西亚语和印度语的诸民族也几乎全部信仰伊斯兰教。 中国的回、 维吾尔、哈萨克、东乡、柯尔克孜、撒拉、 乌孜别克、 塔塔尔、塔吉克、保安10个民族,在历史上都是全民信仰该教。这些民族现在的总人口为1400多万,主要分布在中国西北部的甘肃、宁夏、新疆、青海等省、自治区,其余散布在全国各地。

历史渊源及教派 伊斯兰教在公元 7世纪初由麦加人穆罕默德创于阿拉伯半岛。它的起源是基于当时半岛大部分地区由原始社会向阶级社会过渡,氏族部落战争连绵不断,阶级分化加剧,社会动荡不安;加上525年和572年埃塞俄比亚、波斯帝国相继入侵半岛,使南部也门地区的传统商道遭受破坏,进一步加深了整个社会的经济危机。因此,冲破部落界限,摆脱社会危机,实现安定和平,建立统一国家就成为阿拉伯民族的普遍要求。这种愿望反映在宗教上,就是反对当时半岛盛行的多神崇拜而树一神。

穆罕默德在早年的经商等社会活动中,曾受到犹太教、基督教等一神教思想的影响,为创建伊斯兰教准备了条件。 初期信仰者仅局限于其眷属、 亲友间,后虽日渐增多,但未能取代半岛的多神崇拜,直到 622年终因遭到多神崇拜势力的反对,不能在麦加立足而迁至麦地那。后通过建立以伊斯兰教的共同信仰为基础的“乌马”(Umma,意为民族、国家)宗教公社,组织武装,开展同麦加贵族为代表的多神势力和犹太教的斗争,到7世纪中叶,伊斯兰教终于发展成为半岛的统治宗教。632年穆罕默德逝世时,整个半岛已在该教的旗帜下归于统一。后来,在“为安拉之道”而战的口号下,伊斯兰教随着历代哈里发王朝的对外扩张,由半岛迅速向外传布,到8 世纪中叶已传入今叙利亚、巴勒斯坦、埃及、亚洲北岸及西班牙等地,并深入到中亚细亚、印度河流域一带,形成为地跨亚、非、欧三洲的世界宗教。到13世纪,该教已在南亚广大地区占据优势。14世纪伴随奥斯曼帝国的对外扩张,传至东南欧。

从最初的哈里发国家起,到后来的阿拉伯帝国、奥斯曼帝国以及其他哈里发王朝,伊斯兰教一直是各封建国家和近代伊斯兰国家统治的精神支柱。由于它从一开始带有政教合一的显著特点,与政治关系密切,穆罕默德逝世不久,其内部就因争夺他的继承权或因宗教主张分歧,从而出现各种政治集团,到第四代哈里发阿里继位时(656),遂形成了“逊尼”和“什叶”两大教派。之后,各派为通过“捍卫”伊斯兰教义的合法形式来达到自己的目的,对经典和教义的解释标新立异,又有哈瓦利亚派、穆尔太齐赖派和苏非派等,近代又出现瓦哈比派和赛鲁西派、巴布派及各种社会宗教团体。

教义及经典 在同异教和多神崇拜作斗争中逐渐形成的伊斯兰教义,包括信仰、宗教制度和社会制度三方面内容。把信仰“安拉”是宇宙“独一无二”的神、穆罕默德是安拉的使者作为最根本的信仰,因此特别反对崇拜偶像。此外,还信自然和社会一切事物皆是安拉的“前定”,信《古兰经》是安拉“天启”的经文,信人死后“灵魂复活”、“末日审判”,信诸“天使”。规定教徒履行的宗教职责凡五项,在中国称为“五功”,即念、礼、斋、课、朝。念:时常念诵“除了安拉再无其他神,穆罕默德是安拉的使者”这段“清真言”。礼:即举行礼拜,包括面向麦加的一日五次礼拜,每周星期五一次聚礼和每年分别在开斋节、古尔邦节举行的两次会礼。斋:指每年在伊斯兰教历的九月,穆斯林要斋戒一个月,每日拂晓至傍晚不饮食。课:即交纳天课,凡有一定财产者,每年必须按规定的比例完纳。朝:即朝觐,穆斯林有条件者,一生要前往圣地麦加参加朝觐一次,归来者获“哈吉”称号。此外,教义中还包括针对当时阿拉伯社会情况规定的若干制度、道德规范等。

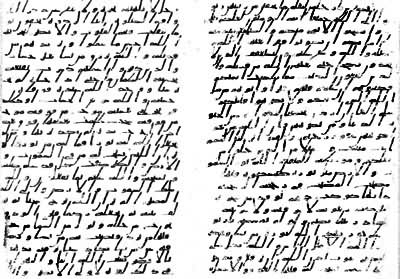

《古兰经》是伊斯兰教最根本的经典和立法根据。它是610年至632年期间由穆罕默德以安拉颁降名义陆续传授于世的,历经前三任哈里发指派专人搜集、核实后,汇集分卷、划定章节,形成定本,以麦加古莱西部落语言为基础。全书分30卷,包括大小不等的114章,凡6326节。内容除阐发宗教哲理和宗教礼仪外,还包括一系列社会主张、伦理道理、立法制宪;许多篇幅专讲穆罕默德前历代“先知”的传闻轶事;对涉及社会生活的各个方面如饮食、禁忌、婚姻程序、财产继承、交易借贷等规定,尤为详尽具体。这对于了解、研究早期阿拉伯民族及其社会,具有重要参考价值。仅次于《古兰经》的另一部经典是《圣训》,它是穆罕默德的言行录,流传版本颇多,其中的《布哈里圣训实录》被公认为权威,影响最大。

在中国的传播及发展 伊斯兰教在中国曾按国名、地名或意译,先后称之为“大食法”、“大食教度”(唐宋时期),“回回法”、“回回户体例”(元代),“天方教”、“回回教”、“清真教”(明清时期)等。一般认为,伊斯兰教于7世纪中叶首先由阿拉伯和波斯穆斯林商人从海路带入中国东南沿海的广州、 泉州、 扬州、杭州及内地长安等地。他们中不少人因商业繁盛在华留居不归,建清真寺和公共墓地,置产任官,通婚繁衍,成为中国最早的穆斯林。10世纪末至11世纪初,由于以萨土克·布格拉汗为首的中国西部突厥哈拉汗王朝上层集团在信仰上由佛教改宗伊斯兰教,经过多年宗教战争,经由陆路从中亚传入喀什、 于阗, 并进而北传至叶尔羌、阿克苏一带。

经过唐至元末六、七百年的逐步发展,特别是13世纪持续半个世纪的蒙古西征,数十万信仰伊斯兰教的中亚各族人、波斯人和阿拉伯人大量迁居中国,以及屯戍甘萧、新疆地区的一部分蒙古人改信伊斯兰教,到15世纪末16世纪初,该教已经在中国的10个少数民族中占居优势,其思想渗透到这些民族生活中的各个方面,给他们的政治、教育、伦理、语言文字、风俗习惯等以广泛深刻的影响。至今这些兄弟民族在饮食、 婚姻、 丧葬、节日、服饰等方面保持的一些习俗和特点,从历史原因说来,大都是从伊斯兰教律演变而来的。在历史上,伊斯兰教曾经是中国西部哈拉汗王朝及后来察合台后裔诸王朝和叶尔羌汗国在新疆进行统治的精神支柱。17世纪以来,伊斯兰教和维吾尔族地区封建经济相结合,在不少地区出现了所谓“和卓”(圣裔)势力,在世俗统治者支持下,他们集中宗教地产,形成封建农奴制。伊斯兰教苏非派神秘主义和回族地区封建经济相结合,在西北甘肃、宁夏一带出现了许多“门宦”教派,并形成封建特权制度,其中主要有哲合林耶(意为“高声”)、虎非耶(意为“低声”)、尕得林耶(意为“万能者”)和库不林耶(意为“至大者”)四派,习惯上称为“四大门宦”。中国伊斯兰教基本上属于逊尼派,在教法学上,回、东乡等族属该派哈乃非派,维吾尔、哈萨克等族属该派沙非尔派。此外,塔吉克族属什叶派的伊斯玛仪派。明末清初以来,在寺院经堂教育兴起、发展的基础上,曾出现许多对《古兰经》、《圣训》、教法学和伊斯兰哲学造诣精湛的学者、 经师,其译著甚多。 其中王岱舆(约1570~1660)、 刘智(1660~约1730)、马注(1640~1711)、马德新(1794~1874)被誉为中国伊斯兰教“四大学者”。 近代以来的王宽(1848~1918)、 王静斋(1871~1949)、马良骏(1867~1957)、 达浦生(1874~1965)、哈德成(1888~1944)、阿不杜卡德尔(?~1924)、谢木斯丁(1882~1936)、马坚(1906~1978)等,对伊斯兰文化传播也颇有贡献。

中华人民共和国成立后,中国穆斯林在政治上获得平等权利。由于宪法规定的宗教信仰自由政策的贯彻,他们的信仰受到人们的尊重。1953年成立了全国统一的宗教团体“中国伊斯兰教协会”,开展带全国性的宗教活动和对外友好往来。