抗胃分泌药(卷名:现代医学)

gastric antisecretory drugs

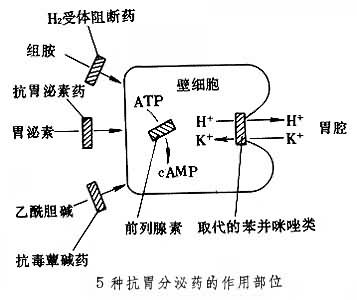

抑制和减少胃酸分泌的药物。可降低胃蛋白酶的活性和胃液的消化活动度。用于治疗消化性溃疡病,特别是十二指肠溃疡病。抗胃分泌药包括抗胆碱能药、组胺H2受体阻断药、抗胃泌素药、壁细胞H+K+-ATP酶抑制药和前列腺素(见图)。

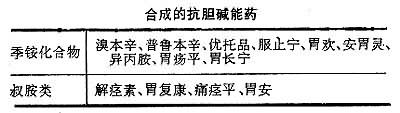

抗胆碱能药 用于竞争性抑制节后胆碱能神经释放的乙酰胆碱的效应。乙酰胆碱的这些效应与毒蕈碱(毒蕈中的一种生物碱)的效应相似。因此,阻滞胆碱能刺激引起的平滑肌收缩或外分泌腺分泌的药物又称为抗毒蕈碱药。所有抗毒蕈碱药的药理学效应均相似。天然的生物碱为叔胺类,大多数合成的抗毒蕈碱药为季铵化合物。叔胺类抗毒蕈碱药极易自胃肠道吸收并通过血脑屏障,刺激延髓和高级神经中枢;相反,季铵化合物不易吸收,且不通过血脑屏障,从而也不能进入中枢神经系统。季铵化合物除具有抗毒蕈碱效应外,还比天然生物碱更易影响自主神经节和神经肌肉接点处乙酰胆碱的效应。

用于治疗十二指肠溃疡病的理论根据为:①减少酸和胃蛋白酶的分泌;②降低胃肠的运动性和胃的排空速率,从而减少疼痛,并增加食物和抗酸药的中和效能。

抗胆碱能药除能抑制胃腺分泌外,还可减少唾液腺、胰腺、支气管和汗腺分泌,增加心率,致成瞳孔散大,降低膀胱张力和收缩力。

现尚缺乏足够的证据表明合成的抗胆碱能药(见表)(无论是叔胺类,还是季铵化合物)优于颠茄生物碱制剂──颠茄酊、颠茄浸膏和阿托品。

应用注意事项如下:①绝对不宜单独应用抗胆碱能药治疗十二指肠溃疡病。应仅用为抗酸治疗的辅助药物。已经明确证明长期应用抗胆碱能药并不能改变十二指肠溃疡病并发症的发生率,而且可以使症状被掩盖,延误对复发的识别。②在应用抗胆碱能药治疗溃疡病时,给予的剂量应足以产生明显的疗效,如口干。由于进餐后胃分泌显著增加,抗胆碱能药通常在每次餐前30分钟服用。③抗胆碱能药降低胃运动性和胃排空速率可导致胃窦部潴留和胃泌素释放增加,从而涉及胃溃疡病的发病机理,因此不宜用于治疗胃溃疡病。④抗胆碱能治疗的禁忌症包括青光眼、前列腺增生、胃出口梗阻和反流性食管炎。

哌仑西平为新的阻断毒蕈碱受体的抗胆碱能药。它虽是三环类物质,但由于它不通过血脑屏障,中枢神经系统效应极为轻微。它选择性地作用于胃粘膜的毒蕈碱受体,而对涎腺、眼肌以及胃和食管平滑肌的毒蕈碱受体作用较小。这就使得它不像传统抗胆碱能药那样,因使用抗分泌剂量即产生严重副作用,如肠麻痹、胃排空延缓、尿潴留等,而在十二指肠溃疡病治疗上几乎处于被弃用的地位。一般认为它对十二指肠溃疡病有较好的近期效果,疼痛减轻,溃疡愈合率为70~78%,但也有与安慰剂治疗无显著差异的报道。有口干副作用。疗程4~6周。

组胺H2受体阻断药 在组胺的许多效应中,刺激胃酸分泌的效应在胃肠病学上具有重要意义。但是,这一效应在1960年代药理学家证实组胺有两种不同受体(H1受体和H2受体)以前,一直没有药物能抑制。传统的抗组胺药不能制止组胺引起的胃酸分泌,只是后来出现的H2受体阻断药才具有这一效应。H2受体阻断药不但能抑制组胺引起的胃酸分泌,还可抑制其他刺激,如胃泌素、胰岛素和蛋白质食物所引起的酸分泌。丁咪胺的合成最早(1972),静脉注射可抑制胃酸分泌,但口服无效,不能长期用以治疗溃疡病,因而很快被口服有效的甲脒硫脲所取代(1973)。甲脒硫脲在降低胃酸分泌上更为有效,并且证明在十二指肠溃疡病上有治疗价值,但因在少数病人出现一过性粒细胞减少而限制了它的应用。这种副作用的产生被认为可能与分子中的硫脲基有关。1975年,一个在毒理学上与之有重要区别的非硫脲基H2受体阻断药──西咪替丁问世,从而开创了十二指肠溃疡病治疗上的新纪元。此后又出现了一些毒性更小的新产品,其中应用较多的是雷尼替丁。

西咪替丁 一个高度选择性的组胺H2受体阻断药,可以抑制所有已知胃刺激物引起的酸分泌。这一效应被认为是消除了组胺对其他酸分泌刺激物强化作用的结果。H2受体阻断药是已知的最强大的酸分泌抑制药,它可以使进餐刺激的酸分泌减少80%以上,而抗胆碱能药仅能使食后酸分泌减少30%。

溃疡复发是进行另一西咪替丁疗程的指征。若复发频繁且严重可行较长期的维持治疗。但是,长期用西咪替丁治疗可能出现副作用。西咪替丁对雄激素受体有亲合力,因此可以产生男子乳腺发育。也有精子数量轻度减少和垂体-睾丸功能紊乱的报道。西咪替丁可以抑制肝脏微粒体氧化酶(细胞色素P-450)的活性,从而延缓某些药物,如华法林、安定、利眠宁、吲哚美辛(消炎痛)和普萘洛尔(心得安)等的清除。西咪替丁治疗常常导致血肌酸酐轻度升高,一些病人可以出现一过性血清氨基转移酶水平的升高,但很少发生药物性肝炎。尚有发生血小板减少性紫癜和粒细胞缺乏,甚至致命性骨髓增生低下的报道。H2受体阻断药和抗酸药一样,也可使恶性溃疡愈合,从而延误正确诊断的建立。肾脏是西咪替丁代谢的重要部位。西咪替丁的代谢性清除随年龄的增长而减少,肾功能衰竭病人的清除也减少。因此,这些病人应减少剂量以防中毒性精神错乱状态的发生。已经证明淋巴细胞上有H2受体,实验结果表明西咪替丁可以增强迟发性超敏反应,并加速皮移植片和肾移植物的排斥。

雷尼替丁 与传统的H2受体阻断药在结构上的主要区别是不再含咪唑环而含呋喃环。这种新的非咪唑结构的H2受体阻断药不具有抗雄性激素的作用,不影响肾功能,不抑制肝脏微粒体氧化酶,并且通过血脑屏障的量小,从而不会导致精神错乱。雷尼替丁的作用时间较西咪替丁长。一日两个剂量(150mg,早晚各1次)的雷尼替丁对胃酸分泌的抑制和一日4个剂量的西咪替丁相似,且对十二指肠溃疡的愈合效能完全相等。

H2受体阻断药对胃溃疡病的疗效较差。有些报道指出H2受体阻断药在加速胃溃疡的愈合上显著优于安慰剂,但有些报道证明二者无显著区别。

抗胃泌素药 丙谷胺是异谷氨酸的衍化物,有降低胃酸分泌的作用。作用机制尚未完全阐明,有人认为其分子结构与胃泌素的末端相似而能竞争性地占据壁细胞膜上的胃泌素受体而抑制酸分泌,亦有人认为它影响壁细胞的代谢而削弱其泌酸功能。副作用有轻度失眠、乏力、口干、头晕等。

壁细胞H+K+-ATP酶抑制剂 取代的苯并咪唑化合物可以抑制壁细胞分泌膜的质子泵即H+K+-ATP酶而减少酸分泌。对其中的奥美普拉唑研究较多。奥美普拉唑治疗十二指肠溃疡病有四个优点:①降低酸分泌的作用强,比现在任何药物单个治疗剂量的作用都大;②由于使胃内pH中值自1.4提高到5.3,胃蛋白酶基本失去活性;③每日服1个剂量即可控制24小时的酸度,服药次数大大减少;④药效可维持多日,故病人甚至遗漏服药数日亦不至影响胃内酸度的控制。现在资料表明它对十二指肠溃疡病的治疗效果优于组胺H2受体阻断药。在人类尚未观察到明显的副作用,但有一过性血清氨基转移酶水平增高的报道。

前列腺素 已经证明几种前列腺素E2的甲基化类似物可以减少胃酸分泌,可能是通过干扰壁细胞内环磷酸腺苷(cAMP)的生成所致。然而致成胃酸减少的药物剂量往往导致腹泻。因此,为了降低胃酸分泌这一目的应用前列腺素在溃疡病治疗中不占位置。