地球磁层(卷名:固体地球物理学 测绘学 空间科学)

Earth,s magnetosphere

在地球周围被太阳风包围并受地球磁场控制的区域。它是地球控制区域的最外层,也是直接承受太阳风扰动的区域。

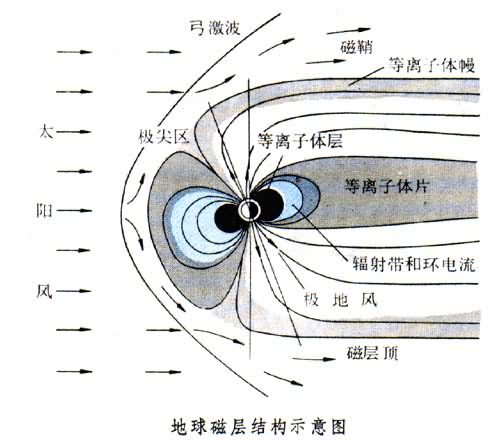

地球磁层的概念最早是英国地球物理学家S.查普曼在20世纪30年代提出的。他根据地磁台记录到的磁暴的形态及其与太阳活动的关系,推测太阳常常喷发出由带电粒子组成的微粒流,而在微粒流经过地球时,带电粒子受到地磁场的偏转作用,形成一个被它包围的空腔。1939年,瑞典物理学家H.阿尔文计算了带电粒子在地球磁场和均匀电场作用下的运动轨迹,也提出在地球周围存在一个被带电粒子流所包围的空腔。50年代末和60年代初,人造地球卫星对地球附近的磁场和带电粒子所进行的探测,证实了地球磁层的存在,并描绘了它的大小、形状和结构(如图)。

结构 磁层由磁层顶、等离子体幔、磁尾、中性片、等离子体片、等离子体层等部分组成。另外,在磁层顶外面还存在弓激波和磁鞘。

磁层顶是磁层的外边界,其向阳一侧约呈一椭球面,地球位于它的一个焦点上,背阳一侧是略扁的向外略张开的圆筒形。该圆筒形所围成的空腔称为磁尾。在磁层顶的两侧,平均磁场的大小和方向、起伏磁场的幅度、带电粒子的密度和温度都有明显的差别。磁层顶位置一般用它两侧的总压力平衡条件来推算。总压力是等离子体的动压力、静压力和磁压力之和。磁层顶外侧的太阳风等离子体的动压力,远比静压力及磁压力为大。磁层顶内侧磁压力远大于等离子体动压力和静压力。因此,近似的平衡条件为太阳风动压力和磁层顶内侧磁压力相等,由此来确定磁层顶的位置和形状。在平静的太阳风中,磁层顶在日地联线上离地心的距离大约为10个地球半径,在两极,磁层顶离地心的距离约为13~14个地球半径。磁尾的截面半径约为20个地球半径,它的长度可达1000个地球半径。太阳风在发生激烈扰动的时候,密度和速度都可能大大增强,磁层的体积亦随之被大大压缩,这时日地联线上的磁层顶位置可能退缩到离地心只有六、七个地球半径的地方。即使太阳宁静的时候,地球轨道附近的太阳风平均速度也高达300~400公里/秒,而这里的阿尔文波速和声速只有30~40公里/秒左右。因此,当这个超音速的等离子体流受到磁层阻挡时,在磁层的上游方向约几个地球半径处,形成一个相对磁层顶静止的弓形驻激波,称为弓激波。太阳风等离子体通过弓激波后,经压缩和加热,充满弓激波和磁层顶之间的空间,形成磁鞘。

磁层的磁场 太阳风中的带电粒子在磁层顶被偏折而形成磁层顶电流,它的效应是将地磁场屏蔽在磁层顶以内,在离地心四、五个地球半径以内的区域,由于地磁场很强,它的影响还不显著,地球磁场基本上仍是偶极子磁场,只是向阳面和背阳面有些不对称。在这以外的区域中,磁场完全偏离了原来的偶极子磁场结构。在向阳侧正午子午面上,有两个点叫中性点,南北半球各一个,位于纬度约60°处。中性点附近区域磁场很弱。通过中性点附近区域的磁力线,与地球表面交于纬度79°附近。从地球表面纬度更高的区域出来的磁力线,向背阳方向弯曲,成为磁尾中的磁力线。在磁尾中,磁力线几乎和赤道面平行,在赤道面以北磁力线指向地球,称为磁尾的北瓣;在赤道面以南磁力线背离地球,称为磁尾的南瓣。在赤道面附近形成一个与赤道面平行的磁场强度很弱的区域,叫中性片。由磁尾的这种磁场结构推测,在赤道面可能存在电流片。在地球轨道附近的行星际磁场只有约5纳特,对磁层顶位形的影响可以忽略不计,但它对磁层内磁场结构的影响却非常大,在这一问题上目前有两种截然不同的理论。一种认为,磁层内的磁场不与行星际磁场沟通,磁层因而是封闭的,即所谓“闭磁层模式”。另一种认为,行星际磁场能够通过扩散或其他过程进入磁层,并和磁层磁场叠加在一起,行星际磁场的方向、强度以及它进入磁层的程度的不同,可以使磁层磁场有不同的结构。按照这种理论,磁层磁力线是和行星际磁力线沟通的,即所谓“开磁层模式”。

磁层的电流 磁层中大尺度电流有 4个系统。①磁层顶电流。是由太阳风粒子沿磁层边界偏折或漂移流动而维持的。它的存在使得磁层具有十分明显的边界。向阳侧磁层顶的电流密度约在10安/公里2的量级。②中性片电流。是由等离子体片粒子漂移所维持的,它把磁尾分隔成磁场方向相反的两瓣。在20个地球半径磁尾处,电流强度有 105安/地球半径的量级。③环电流。是绕地球的东西方向流动的电流,是由捕获在地磁场中的低能质子(几万电子伏)所维持的。环电流的向地球侧的内边界比较分明。磁静时环电流总量约106安,而发生磁层亚暴时可增强数倍。④场向电流。是沿地磁力线流动的电流。它是磁层与电离层间电学性能耦合影响的主要渠道。

磁层中大尺度电场总是与磁力线相垂直的,其强度非常弱,只有毫伏每米量级,而且随时间和空间的变化很激烈。磁静日电场有3个主要区域,即开磁力线区电场、闭磁力线区电场和共转电场。开磁力线与极盖区相连。开磁场区电场主要是晨昏电场(也称对流电场),即由黎明区指向黄昏区。闭磁力线区电场方向在黄昏部分指向极区,在黎明部分指向赤道。共转电场是由于地磁场内带电粒子随地球自转所产生的。等离子体层内的共转电场是沿径向并指向地心的。

磁层电场最主要的来源是太阳风。太阳风携带行星际磁场运动,通过发电机作用,在磁层顶处产生电场。磁层电场的另一来源是地球旋转,产生共转电场。此外,电离层风也能在地磁场中通过发电机效应产生电场,耦合到磁层中来。

带电粒子分布 在磁层中存在大量带电粒子,能量较高的组成辐射带,能量较低的也聚集在几个区域内。在磁层顶的中性点附近,由于磁场比较弱,磁鞘内的带电粒子可以一直深入到地球附近,形成漏斗形的极尖区,或者认为它是在纬度方向有一定宽度的狭缝而叫极隙区。在向阳面磁层顶内侧也测量到等离子体,它们的特征与磁鞘等离子体不同,称为等离子体幔。在磁尾中性片两侧各存在一个等离子体密度较高的区域,叫等离子体片。它与赤道面平行,形状似平板,厚度约10个地球半径。在靠近地球一端,其边界在赤道面上离地心约七、八个地球半径,从这里沿磁力线像一对钳子一样伸向南北半球的高纬度,与地球表面交于极光卵形带。在低纬度区还存在一个等离子体层与电离层相连,紧紧地包围着地球。它是在1963年由卡彭特 (D.L.Carpenter)根据哨声记录中鼻哨的特点发现并命名的(见哨声和甚低频发射)。等离子体层有明确的外边界,叫等离子体层顶,等离子体密度在这里急剧下降,由内侧的102~103离子对/厘米3下降到外侧的100离子对/厘米3以下。当磁层处于宁静状态的时候,等离子体层顶在赤道上约位于离地心五、六个地球半径的地方,在黄昏部分稍稍向外突出,整个等离子体层顶是沿磁力线分布的。在磁层发生扰动时,等离子体层顶向地球收缩,扰动越大,收缩得越厉害。收缩到最小的时候,在赤道面上仅有2个地球半径。在等离子体层顶和磁尾等离子体片之间,等离子体密度较低的区域,称为等离子体槽。在极盖区,电离层的带电粒子沿磁力线向外扩散,形成向外的等离子体流,称极风或极地风。

磁层中的波动 在磁层的等离子体中,存在多种类型的等离子体波,包括静电波和电磁波。这些波中,有的只是在有限区域内传播,随离波源距离的增加而迅速衰减,如离子回旋谐振波、离子声波等;有的能在整个磁层内传播,如阿尔文波、离子回旋波等;还有可以传播到磁层外的辐射波,如极光加速区中产生的千米波辐射。这些波有的在磁层顶由太阳风的扰动所激发,有的是由磁层内的不稳定过程所激发,还有的是大气中的雷电过程所激发。它们表现为周期在0.2~600秒之间的地磁脉动和频率在20千赫以下的哨声与甚低频发射,从地面和人造地球卫星上都能观测到。磁层中波的特性不仅反映了等离子体波的激发源特征,而且反映了传播路径上等离子体的特征。因此,对磁层中的波动的探测是了解磁层中等离子体特性的重要手段之一。

磁层的扰动 太阳常常喷发出密度和速度都比平静时大得多的等离子体流,它引起地球磁层剧烈的扰动,即磁层暴。这时磁层被压缩,地球磁场也随之发生剧烈的变化,即发生磁暴或磁层亚暴。同时高能带电粒子和等离子体的分布亦发生很大的变化。例如,磁尾中的等离子体片变薄,厚度由五、六个地球半径变到二、三个地球半径,然后在磁层暴的后期再逐渐恢复。等离子体层顶向地球收缩,高温等离子体由磁尾注入内磁层,使等离子体片靠近地球的一端向地球移动。同时在离地心3~5个地球半径处形成环电流,它主要由能量为几万电子伏的质子组成,在地磁场中向西漂移而携带西向电流。磁层内磁场强度的起伏变化和磁场结构的变化,以及波和粒子之间的相互作用,大量带电粒子注入极区高层大气,使高层大气中的中性成分激发或电离,导致电离层电子密度异常,引起电离层暴。

研究意义 太阳活动通过等离子体和高能粒子对地球环境有重要影响。太阳风的粒子首先进入磁层,然后再通过磁层传递到电离层和高层大气,甚至影响到低层大气中的天气过程。

地球磁层是人造地球卫星、载人飞船和导弹武器的主要活动区域,磁层环境对它们有着重要的影响。组成辐射带的高能带电粒子对人体和飞行器都可能造成辐射损伤。高温等离子体可以使飞行器充电,造成数千伏以上的高压,干扰飞行器的正常工作,甚至造成永久性的破坏。飞行器在等离子体中高速飞行时能激发等离子体波,成为探测飞行器的一种可能的手段。当飞行器具有磁矩时,地球磁场对它产生扭转力矩,改变飞行器的姿态。在已知地球磁场的条件下,又可以利用地磁场来测定和改变飞行器的姿态。

磁层暴时地磁场的剧烈扰动,可使地面上的输电线路、通信电缆和输油管道感生强大的电流并可能引起意外故障。磁层中的高能粒子注入极区电离层时,引起电离层的扰动,会干扰无线电通信。

所以,在空间物理学中对地球磁层的研究占有重要地位。

参考书目

S.-I.Akasofu and S.Chapman, Solar-terrestrial Physics, Oxford Univ.Press,London,1972.

A.Egeland et al., Cosmical Geophysics, Univ.Forlaget,Oslo,1973.