归因理论(卷名:社会学)

attribution theory

社会心理学中有关人们如何解释和推测他人或自己行为的过程和行为的原因的理论。所谓归因,指人们对他人或自己的所作所为进行分析,指出其性质或推断其原因的过程。

恒常原则说 最早提出归因理论的是美国心理学家F.海德,他在1958年所写的《人际关系心理学》是这一理论早期的最重要的文献。海德把行为的原因大体分为内因和外因两类,并提出共变原则,以说明人们的归因过程。他指出,人们通常认为一定的行为可能决定于各种原因,但人们倾向于寻找一定的结果和一定的原因在不同条件下的联系。如果在许多情况下,一个原因总是与一个结果相联系,而且没有这个原因时这个结果不发生,那么就可把这个结果归于这个原因。例如,甲队总是负于乙队,而甲队总是胜丙队,乙队一般情况下总是战胜丙队,则甲队水平是中等。一定的行为结果总是同一定水平的技能相随而生,即技能与胜负共变。

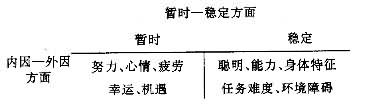

二维归因理论 像海德一样,B.韦纳也把行为原因分为内因和外因。但他在1972年提出,内因—外因只是归因判断的一方面,还应增加另一个方面,即暂时—稳定方面。这两个方面都是重要的,是彼此独立的。暂时—稳定方面在形成期望、预测未来成败上至关重要。韦纳的模型如表:

例如,假使认为甲工作做得出色是由于他的能力强,或者任务容易,即由于稳定的因素,那么就可以期望,将来若给他同样的任务,还会做得出色。假使认为成功的原因是由于暂时的因素,如心情好或机遇好,那么就不可能期望他将来一定会做得出色。这个原则对解释失败同样有效。人们可以把行为归因于许多可能的因素,这些因素数量很大,但是它们大都可以归入内因—外因、暂时—稳定这两个方面的4个大类之中。

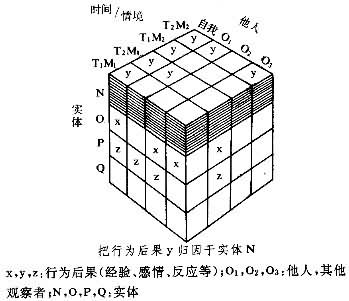

例如,假使认为甲工作做得出色是由于他的能力强,或者任务容易,即由于稳定的因素,那么就可以期望,将来若给他同样的任务,还会做得出色。假使认为成功的原因是由于暂时的因素,如心情好或机遇好,那么就不可能期望他将来一定会做得出色。这个原则对解释失败同样有效。人们可以把行为归因于许多可能的因素,这些因素数量很大,但是它们大都可以归入内因—外因、暂时—稳定这两个方面的4个大类之中。三维归因理论 由H.H.凯利于1967年提出。包括 4种要素,三个维度及其协度原则。4种要素有:实体(N,O,P,Q),他人(O1,O2,O3),时间(T1,T2,T3),情境(M1,M2,M3);三个维度:特异性 (实体属体),共意性(他人),一贯性(时间/情境)。协变原则是指处于三个维度上的 4个要素在归因过程中同时起作用。凯利理论中的归因是把某行为后果 (y)归之为某种实体属性 (x)。实体属性包括认知对象的外在属性(颜色、大小、形态等)和内在属性(意图、能力、爱好、知识等)(见图)。

在自我归因的情况下,图中自身的行为y在满足三个维度上4种原因的协度关系时,可以归之为N实体属性:y只与N相对应而与O、P、Q属性无关,满足了特异性;他人O1,O2,O3的看法和他自己的看法基本一致,满足了共意性;在其他场合(时间和情境)也有y的行为结果,满足了一贯性,y后果属于实体N原因。人际关系中的对人归因,尤其是责任归因,涉及到孰是孰非问题,较为复杂。对人归因时,若将图中标示的自身改为人际关系中的复数人,行为后果y表示“A指责B未完成任务是偷懒”。这时,能否把未完成任务归因于B偷懒,同样遵循协变原则:A是否把B未完成任务只视为偷懒而不考虑其身体、遭遇、任务难度等原因,如果是,则特异性高,归因有成立的可能性;他人是否同意A的看法,如果是,共意性高,归因有成立的可能性;在其他场合,A是否把B的表现也说成偷懒,如果是,一贯性高,归因有成立的可能性。归因最终能否成立,取决于三个维度上4个因素的协变关系:假若特异性、共意性和一贯性都高,归因成立,A的指责对,B有责任;假若特异性低,共意性高,一贯性低,归因不成立,是A的责任;假若特异性高,共意性低,一贯性低,归因无法成立,可能是因为不了解情况(信息不足)而造成的误会。对于归因主体来说,用于归因的信息是至关重要的。因而,凯利归因理论中的协变原则又叫信息依存原则。

在自我归因的情况下,图中自身的行为y在满足三个维度上4种原因的协度关系时,可以归之为N实体属性:y只与N相对应而与O、P、Q属性无关,满足了特异性;他人O1,O2,O3的看法和他自己的看法基本一致,满足了共意性;在其他场合(时间和情境)也有y的行为结果,满足了一贯性,y后果属于实体N原因。人际关系中的对人归因,尤其是责任归因,涉及到孰是孰非问题,较为复杂。对人归因时,若将图中标示的自身改为人际关系中的复数人,行为后果y表示“A指责B未完成任务是偷懒”。这时,能否把未完成任务归因于B偷懒,同样遵循协变原则:A是否把B未完成任务只视为偷懒而不考虑其身体、遭遇、任务难度等原因,如果是,则特异性高,归因有成立的可能性;他人是否同意A的看法,如果是,共意性高,归因有成立的可能性;在其他场合,A是否把B的表现也说成偷懒,如果是,一贯性高,归因有成立的可能性。归因最终能否成立,取决于三个维度上4个因素的协变关系:假若特异性、共意性和一贯性都高,归因成立,A的指责对,B有责任;假若特异性低,共意性高,一贯性低,归因不成立,是A的责任;假若特异性高,共意性低,一贯性低,归因无法成立,可能是因为不了解情况(信息不足)而造成的误会。对于归因主体来说,用于归因的信息是至关重要的。因而,凯利归因理论中的协变原则又叫信息依存原则。对应推断理论 E.琼斯和N.K.戴维斯考察归因问题时,是先判定行为者的意图,后推测行为者的属性和品质。他们认为他人作出某种行为时,行为观察者就要判断这一行为是否有意图以及行为后果中哪个是原有意图的后果。要判定某后果与原有意图有关,必须假定行为产生的这种后果是行为者早就知道的,行为者是不会以不能预知的效果为意图的。此外,行为者是否具有产生这种后果的能力,进行意图判断时也必须予以考虑。总之,在意图的归因方面,必须有行为后果的预知和能力这两个条件。

琼斯和戴维斯理论的中心问题是探讨在什么情况下有可能从所观察到的行为推断与之对应的内在属性。因此,其理论被称做“对应推断理论”。所谓对应,就是表示推断对象人物具有某种独特属性的确定性的概念,其程度由以下两个因素所决定:①行为后果的称心性。一般说来,人们都乐于做出符合社会规范的行为和伴有很多利益的行为,因而不能据此推断其人有什么独特的属性。相反,某人做出了一般人所不希望做的事,而且很可能伴随损失的行为,就可以推断此人确实具有独特的个性。②行为是选择的结果。通过某人采取的行为和未采取的行为的比较,可以推测他的意图之所在。决定选择的因素是采取的行为所包含的而且是其他选择所不包含的后果。二者之间非共同的效果越少就越能准确地推论。