影视影像转换(卷名:电影)

film-video image transform

将影片上的影像信息变为电视或录像带所具有的信息形式的过程以及这种变换的逆过程。影片和电视录像是两类用途极广泛的活动影像记录、传递媒介,它们之间的关系很密切,在许多场合下,要把一种媒介的节目转变成另一种媒介以适应不同映示方式,或者满足某些技术过程相互利用的需要。影视影像转换是现代电影洗印厂中的重要业务内容。

电影和电视的影像构成原理和方法不同,因而在相互转换过程中需要解决一些特殊的问题。电影是将一幅幅完整的画面拍摄在胶片上,每秒24格(幅)。相邻两格改换时遮光拉片时间约需20毫秒。放映时一幅幅完整画面投映在银幕上,每格遮光两次,拉片所占时间较长。电视则是由高速移动的电子束在摄像管靶上作水平和垂直方向的扫描,检拾照射在靶面上的光学影像产生的电荷,把空间函数的信息变成时间函数的信息;图像显示则是通过被视频信号调制的电子束的水平和垂直扫描,在显像管屏幕上完成的。因此电视图像从上至下由许多行水平方向排列的像元组成。普通电视扫描标准分为每帧625行、每秒25帧,以及每帧525行、每秒30帧两种。为了减少闪烁现象,又都采用隔行扫描,将每一帧分成单数场和奇数场两场,每场各拥有一半的行数(图1),因此625行系统为每秒50场,525行系统为每秒60场。电子束在每行及每场结束回扫时被消隐而不显示,消隐期仅占显示时间的几分之一,非常短,场消隐期约为1.6毫秒。

为了协调电影和电视的转换,消除由于电视的帧数和电影的格数不一致时可能产生的上下滚动黑条,在25帧电视系统和电影相互转换时,一般将电影速度改变成为每秒25格,速度提高约4%。这对声音和影像动作的影响不太明显。30帧电视系统的转换较复杂。在电影转电视时,通常每2个影片画格产生5个电视场,24格电影转为60场电视信号。电视转电影则正好相反,每5场信号须删掉一场或两个半场信号录在两个影片画格上。电影片的遮光拉片时间远较电视信号场消隐期长,为了转换时不致损失图像,需要调整这两个时间,使之匹配。

曾经采用过许多机械、光学方法,例如使用快速拉片机构和五叶遮光器等特殊装置,来解决上述问题。80年代以来,使用了电子技术,尤其是数字式帧(场)存贮器,使有些以往不易做到的转换成为可能。帧存贮器的工作原理是把每帧图像逐行逐点分解为许多象元,每个象元的亮度和色度值被数字化后寄存于数字式帧存贮器的相应的存贮单元内,然后根据转换过程的特殊要求形式读出,读出方式及速度可以和存(写)入时不一致,因而能够得到所需的各种变换。

影片和电视录像相互转换可分为以下几类:

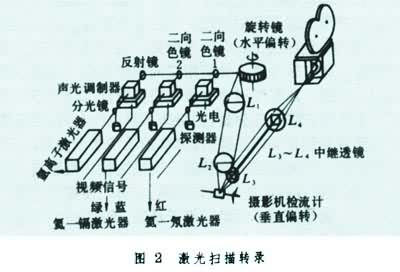

磁带转胶片 即把电视或录像磁带中的视频影像信息再现在电影胶片上。在普通的625/50或525/60电视标准下,一帧图像包含的信息量只约为35毫米影片的五分之一左右。下列几种方法都具备将普通电视录像的信息基本全转到影片上的能力,但磁转胶影片的质量低于16毫米影片。①屏幕拍录。即用摄影机拍摄分辨率高的彩色监视器屏幕。此法简单,使用普遍。但比较专业的部门则多用三管屏幕拍录法,它用3个清晰度比彩色监视器高的单色(红、绿和蓝)显像管,各自显示视频信号中的红、绿、蓝分量,然后用二向色镜合为一个彩色图像以备拍摄。还曾用过单个单色显像管依次分别显示录像带中的红、绿、蓝分量,拍摄3条黑白分色片,然后印制浮雕片并制作染印法拷贝。屏幕拍录16毫米影片时,可以使用拉片时间接近 1毫秒的气动快速拉片摄影机。使用35毫米影片时则需用帧存贮器,它可以使影像读出速度变快,剩余下更多的时间用于消隐,因此可和35毫米影片所需的较长拉片时间相配合。在读出时删节掉相应的电视场还可以解决24格和30帧的影视转换问题。②电子束录像。感光胶片受电子束轰击时能产生曝光潜影。把胶片装在有电子枪的真空盒仓中,电子束受视频信号调制并在黑白胶片上聚焦扫描,产生图像潜影。录像带的视频信号经过处理寄存于中间媒介后,即以每秒72帧( 3×24)的速度顺序取出每一帧中的红、绿、蓝信号分量通过电子枪使胶片曝光。因此影片上每相邻 3格各自代表一帧信号中的 3种原色分量之一。冲洗后用带有红、绿和蓝滤色镜转盘的特殊印片机按黑白分色片合成原理印制彩色片:印片机放映头每走3格,摄影头拉1格,用红分量底片通过红滤色镜曝光一次,蓝、绿分量底片也各自通过蓝、绿滤色镜各曝光一次,合成一格完全的彩色片。视频信号在处理时已将原来隔行扫描两场转变为逐行扫描的一帧,因此影片可以不用间歇方式曝光,而用精密伺服系统作连续输片即可。电子束方法几乎没有散射和光晕现象,由于能量强、可以使用感光度低的微粒胶片,因此能够得到很高的清晰度。它的能力已超过普通电视标准信息容量的要求。用这种方式转录每帧1000行以上的高清晰度电视信号可以得到接近于普通35毫米拷贝质量的影片。③激光扫描录像。用视频信号调制过的激光束在胶片上扫描产生影像曝光,如图,用氦-氖激光器产生红光、氩离子激光器产生绿光、氦-镉激光器产生蓝光;红、绿、蓝视频信号送至晶体声光调制器调制各自通过的激光束;用二向色镜将3个光束合为一束投射到高速旋转的多面稜镜上,由于镜面转动时每面都使反射光束偏转一次,稜镜面数和每秒转数乘积和视频信号行频相等,因此产生了水平偏转;光束再经过场频振动检流计镜反射,产生垂直偏转。转录16毫米影片时可用快速拉片摄影机拍摄,但是转35毫米影片一般采用连续输片曝光方式,此时需采用帧频振动镜垂直偏转,它产生跳光栅的扫描效果,能在影片上将奇数场和偶数场的曝光交叠合并;也可以采用帧存贮器把隔行扫描的信号存贮起来再逐行取出转换为逐行扫描,以适应连续输片曝光时的要求。激光束色度纯,能量高,能够聚焦成极细的光班,可在微粒彩色胶片上直接曝光,因此图像质量高而加工工艺简单。这种方法的潜力也已超过普通电视标准的要求,在转录高清晰度电视信号时能得到与通常影片质量接近的35毫米影片(图2)。

胶片转磁带 即把影片上的影像转换为电视或者录像磁带所需要的信号形式。进行这种转换的设备统称电视电影放映机。随着科技进步,在电影制作过程中,往往需要利用电视录像技术作为辅助手段,以提高制片效率并节约费用。胶转磁主要有以下几种方式:①放映机和摄像机组合方式。基本原理是用光导摄像管电视摄像机,通过中继光学部件拍摄普通电影放映机投映的图像。由于光导型摄像管具有一定时间的影像贮存作用,因此即使放映机遮光时间比电视场消隐期长得多,摄得的电视信号中仍不致于缺损部分图像。然而光导摄像管有延迟拖尾等现象,对快速移动影像不利。几台放映设备间的切换可以使用光学转向镜。中等质量的电视电影机多采用非间歇式的旋转多面镜或者多镜头的连续放映方式。②飞点扫描方式。利用阴极射线管作为光源。光栅上的光点对影片进行垂直和水平扫描后,通过分光稜镜分解为红、绿和蓝色分别投射到3个光电倍增管靶面上,其输出信号各自经处理、校正和编码后成为电视信号。飞点扫描系统无影像存贮作用,因而图像无延迟和拖尾,但是只能用拉片时间短的特殊16毫米放映机放映。对于惯性大的35毫米影片必须采取连续输片方式,此时为了将一格电影画面变为电视信号所要求的奇偶场,需对移动着的影片上的相同画格扫描两次。因此需在影片移动方向前后位置各产生一次光栅。光栅和影片相向移动,只用一半高度就可完成整个画格扫描,所以需要一个半高光栅以帧频交替变动位置。如采用帧存贮器可用固定光栅对移动的影片连续扫描,信号存入帧存贮器后按隔行要求读出即可产生奇偶场。还能重复读出某些行而把24格电影转换为60场电视信号,以解决过去60场的电视系统几乎无法使用飞点扫描电视电影的问题。利用帧存贮器还可以作无级变速或定格运行,能适应某些影片的特殊要求或者产生特技效果。③电荷耦合器件扫描方式。用白炽灯光照射连续运行的影片,然后经过分光镜分成红、绿、蓝光束投映到3个线阵电荷耦合器件上。每个器件上都排列着成千个输出信号和照射光强成比例的半导体光敏元件。用时钟脉冲对图像进行水平扫描以依次取出元件上的信息。垂直扫描由影片的连续运动形成。输出信号处理后存于帧存贮器中,之后按信号形式的要求取出。④激光扫描方式。和前述激光扫描磁转胶方式相似。红、绿和蓝激光经二向镜汇合为一束,经过高速旋转多面镜产生水平偏转,再经过振动镜作垂直偏转,并用跟踪偏转器使光栅跟踪连续运行的胶片,光束扫描过影片后,通过分光系统分解为红、绿和蓝光,投射到各自的光电倍增管上产生信号。激光色纯度高、能量强,能聚焦为极细的光斑,因此图像清晰度和彩色较好。这种方法适于高清晰度电视系统和70毫米影片的胶转磁过程。

由于电视电影放映系统的综合分解特性和电视影像观看条件的限制电视电影系统不能将影片影像整个密度范围的色调再现出来,阴影部分的层次受到损失,彩色饱和度和逼真度下降。因此最好用低反差影片供电视电影放映。此外,现代电视电影放映系统已可直接从底片进行转换,底片反差低、层次丰富,因而转换后的质量高,还可以避免原来由底片印制正片过程中增加的质量损失。

电视电影放映机可以对场景彩色进行逐个校正,用类似洗印中配光的方式事先预观影片的彩色平衡情况,调出最佳状态,将校正值记录在微机里,在正式转换过程中控制每个场景。电视电影放映设备上可以加装类似“湿法印片”的装置(见电影印片机),使用液体片门消除影片上的划痕影响。还可以采用电子方法降低影片颗粒度杂波、遮蔽斑痕。

黑白影片着色法 用电子方法可以将黑白影片的单色影像信号转成彩色电视信号。这种转换可以提高早期摄制的黑白影片的艺术效果和观看价值。使用这种方法可把80年代的科学技术和40年代的艺术结合起来,使旧影片重放异彩。

着色时首先决定影片的彩色要求,确定出每一场景第一个画格和同场景中变动比较大的画格的着色,场景中的其余画格则自动模仿这个画格着色。整个过程是用电子方法进行的。通过电子绘图板分划各个着色区域并用电子调色板给每个区域加上具有合适浓度的相应色调。起始画格的亮度信号被数字化为包含亮度值及其座标的象素,计算机比较下一格的象素或者通过复杂的软件作出逻辑判断,以对图像各个部位跟踪,并在和上格相应的部分配以同样的色调。在超出程序判断能力的情况下有时还须借助于操作人员。原有亮度信号和色调合成后即可得到彩色图像信号。