《庄子》(卷名:哲学)

中国战国时期哲学家庄子及其后学的著作。《汉书·艺文志》著录52篇。唐陆德明所著《经典释文·序录》说:“《汉书·艺文志》:‘《庄子》五十二篇’,即司马彪、孟氏所注是也。言多诡诞,或似《山海经》,或类占梦书,故注者以意去取。其内篇众家并同,自余或有外而无杂”。据陆德明所记:司马彪注21卷,52篇,内篇 7篇,外篇28篇,杂篇14篇,解说3篇;崔注10卷,27篇,内篇7篇,外篇20篇;向秀注20卷,27篇,内篇7篇,外篇20篇;郭象注33篇,内篇7篇,外篇15篇,杂篇11篇。陆德明所列诸本,现仅存郭象编辑注释的33篇。

关于《庄子》内、外、杂篇的异同,各篇的真伪、年代,争论已久。宋代苏轼开始怀疑《盗跖》、《渔父》、《让王》、《说剑》4篇非庄子所作。此后,不断有学者探讨这一问题。明代焦竑说:“内篇断非庄生不能作,外篇杂篇则后人窜入者多”,认为《胠箧》等篇是“秦末汉初之言”。明清之际王夫之认为内篇与外、杂篇的思想倾向不一致,因此内篇为庄子所著,外、杂篇出于庄子后学之手。他说:“外篇非庄子之书,盖为庄子之学者,欲引申之,而见之弗逮,求肖而不能也。以内篇参观之,则灼然辨矣”;“杂篇言虽不纯,而微至之语,较能发内篇未发之旨”。近人罗根泽对外、杂篇的各篇作了具体分析,认为有的是战国末年反对儒家的“左派道家”所作,有的是与儒家妥协的汉初“右派道家”所作,有的出于秦汉间的神仙家,有的为庄子一派的后学所作,有的为老子一派所作,有的是兼宗老、庄两家的作品,有的是汉初道家的隐逸派所作,有的是战国末的纵横家所作。

近人王叔岷、马叙伦对陆德明所说“内篇众家并同,自余或有外无杂”作了考释。王叔岷认为“内篇众家并同”,只是说各家都有内篇,至于内篇包括哪些篇各家并不同,“今本内外杂篇之名实定于郭氏,则内篇未必尽可信,外杂篇未必尽可疑”。马叙伦认为所谓“有外无杂”,只是说有些家只分内、外篇,不立杂篇名,并不是没有为郭象列入杂篇的那些篇目。

60年代初,对《庄子》内篇的年代问题以及内、外篇区分的意义问题,展开了讨论。任继愈认为内篇不代表庄子的思想,是汉初后期庄学的作品,外、杂篇则代表了庄子的思想。冯友兰认为,研究庄子哲学,应该打破郭象本内、外篇的分别。张德钧认为内篇不是汉人的著作。现代学者张恒寿认为,内篇的思想当属战国中期,而内篇的题目是汉代淮南王刘安的门客所加。

当前学术界通行的看法是:内篇为庄子所著,外、杂篇的思想与内篇不尽一致,可能掺杂了庄子门人和后学以及道家其他派别的作品,但外、杂篇的某些篇章也反映了庄子的思想。

内篇 最集中表现庄子哲学的是《齐物论》、《逍遥游》和《大宗师》三篇。《齐物论》以齐是非、齐彼此、齐物我、齐寿夭为主要内容。 全篇从 “道未始有封”,即道是无界限差别的命题出发,论证对任何事物的认识本无确定不变的是非标准,一切是非之争,都是对道的全面性的歪曲和割裂,反对认识的片面性,但最终倒向相对主义。《逍遥游》借用大鹏和小鸠、大椿和朝菌的比喻,说明任何事物都不能超越自己本性和客观环境,主张各任其性,放弃一切大小、荣辱、生死、寿夭的差别观念,逍遥自在,在精神上修养一种“至人”的超现实的境界。《大宗师》以论道和论修道为主要内容,说:“道有情有信,无为无形,可传而不可受,可得而不可见,自本自根,未有天地,自古以固存”。得道的“真人”达到与自然合一的境界,忘仁忘义,忘记知识,甚至生命,唯天命是从。

外篇 《骈拇》、《马蹄》、《胠箧》和《在宥》四篇,一般认为非庄子所作,著作年代较晚。《秋水》篇则被认为是最能体现庄子思想的。王夫之说:“此篇因逍遥游齐物论而衍之”。篇中借河伯与海若的对话说明万物的大小、贵贱、生死、是非都是相对的。因此,“以道观之,物无贵贱”。根据这个道理,应该一切任其自然,反对人为。

杂篇 《让王》、《盗跖》、《说剑》、《渔父》四篇,一般认为与庄子的思想有抵触,出于后人之手。杂篇中特别值得注意的是《寓言》和《天下》两篇,《寓言》的主旨是说明《庄子》表达“道”的手法。庄子认为一般的名言、概念不能表达“道”,但又说:“寓言十九,重言十七,卮言日出,和以天倪”。认为用寓言表达哲学道理,十之九能被人信;借重古人的话,十之七能被人信,别人怎么说,我就跟着说,利用别人的话,即所谓卮言,可以达到齐是非、齐彼我。庄子以“卮言”为“曼衍”,说明他运用的概念是流动、灵活的。但他这种卮言是主观地运用了概念的灵活性,导致了相对主义的诡辩。《天下》可称为中国历史上第一篇哲学史论文。它提出了一种哲学史观,认为诸子百家的形成是“道术将为天下裂”的过程。它阐述了先秦各学派的中心思想及其活动情况,并列举了重要的代表人物。它认为诸子百家只察见一个片面便自以为是。同时,它又肯定“百家众技”犹如人身的五官,“皆有所长,时有所用”。它对诸子百家的批评和肯定有片面性,但它对诸子百家的宽容态度是可取的。这篇是研究先秦思想的重要史料。

《庄子》的影响 在汉代未被重视,到魏晋时期才产生重大影响, 它和《周易》、《老子》 一起并称为“三玄”。唐天宝元年 (727),诏号《庄子》为《南华真经》,《庄子》正式成为道教的经典之一。《庄子》在中国文学史上也有重要地位,鲁迅说:“其文则汪洋辟阖,仪态万方,晚周诸子之作,莫能先也”(《汉文学史纲要》)。《庄子》书中还包含不少先秦时期的自然科学资料。

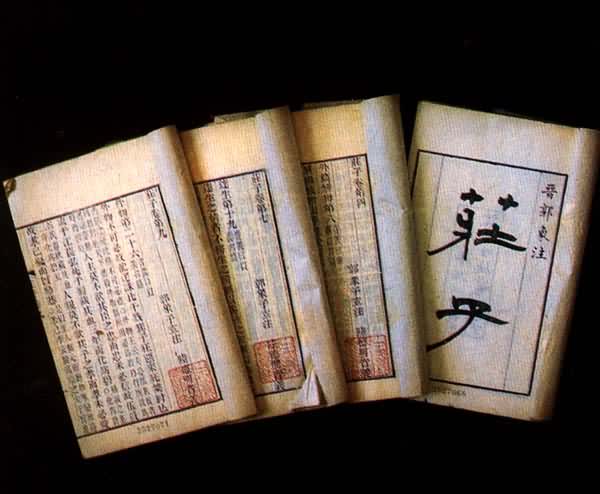

对《庄子》的注释 以晋时郭象《庄子注》最为有名,系根据向秀的注扩充、修改而成,注文与原意不尽合,因作者借注而发挥自己的思想,是当今通行本之一,有古逸丛书覆宋本、续古逸丛书影宋本、影明世德堂本、四部丛刊影宋本等。唐陆德明的《庄子释文》、成玄英的《庄子疏》,均是据郭注写成的。成玄英疏有道藏本。以后比较重要的注释有:明代焦竑《庄子翼》,收集了明以前各家对《庄子》的解释,有明万历刻本及清刻本。清末郭庆藩《庄子集释》,包括郭象注,成玄英疏、陆德明释文,又吸收了清代学者关于《庄子》的文字考订成果,有思贤讲舍本,诸子集成本、中华书局标点本,是当今通行本之一。清末王先谦《庄子集解》,比较简明,有清刻本、诸子集成本,也是当今通行本之一。近人马叙伦《庄子义证》,对《庄子》的文字作了许多校勘和考订,有商务印书馆刊本。近人王叔岷《庄子校释》,收集了现在所有《庄子》的不同版本,作了很多校勘,重点在文字考订,有商务印书馆刊本。最近中华书局出版了陈鼓应的《庄子今注今译》,此书在注释与译文方面,颇为用力。(见彩图)