下渗(卷名:大气科学 海洋科学 水文科学)

infiltration

水透过地面进入土壤的过程。又称入渗。它是水在分子力、毛细管引力和重力的综合作用下在土壤中发生的物理过程,是径流形成过程的重要环节之一。下渗不仅直接决定地面径流量的生成及大小,同时也影响土壤水和潜水的增长,影响表层流、地下径流的生成和大小。

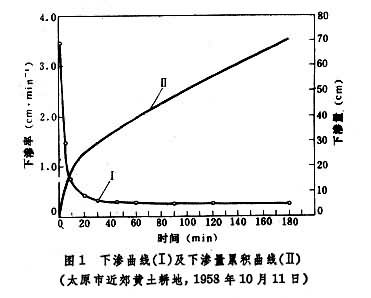

下渗率和下渗能力 单位面积、单位时间渗入土壤的水量称下渗率或下渗强度,以毫米/小时或毫米/分钟计。在充分供水和一定土壤类型、一定土壤湿度条件下的最大下渗率称为下渗能力。下渗能力随时程而递减,通常用下渗曲线来表示下渗率随时程的变化过程,用下渗量累积曲线表示下渗量随时程的增长过程。累积曲线上任一时刻的斜率就等于该时刻的下渗率(图1)。在不充分供水条件下,下渗率小于下渗能力,等于供水率,此时的下渗率称实际下渗率。不同土壤具有不同的下渗能力。

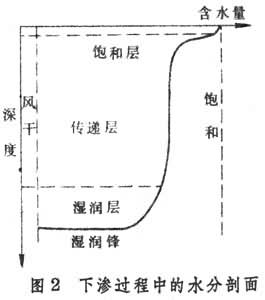

物理过程 下渗按水分受力情况及运行特征可分为三个阶段:①渗润阶段,水分主要在分子力的作用下,被土壤颗粒吸附而成为薄膜水。对干燥土壤,渗润阶段非常明显,起始下渗率很大。②渗漏阶段,下渗的水主要在毛细管引力和重力作用下,在土壤颗粒间的孔隙中移动,并逐步充填空隙,直到孔隙充满水。这一阶段下渗率迅速递减。通常将渗润阶段和渗漏阶段合称为渗漏阶段。③渗透阶段,当土壤孔隙被水充满达到饱和时,水在重力作用下运行,属饱和水流运动。这时,下渗率维持稳定,称稳定下渗率。G.B.博德曼和E.A.科尔曼对均质土壤充分供水情况下的下渗试验表明,下渗过程中的水分剖面从上部到底部可划分为以下几个层:紧靠地表处为饱和层。其下为传递层,传递层的厚度随时间逐渐增加,含水量接近饱和,而且比较均匀。传递层之下为湿润层,它的含水量随深度迅速减小。湿润层的前缘为湿润锋,是湿土与下层干土之间的明显交界面(图2)。在天然情况下,由于土壤的非均质结构、裂隙和孔穴等因素的影响,下渗的水分分布要复杂得多。

计算公式 经验公式中,较常用的有霍顿公式和科斯佳科夫公式等。其中,霍顿公式:

理论公式中,有从非饱和水流理论导出的菲利普公式和基于饱和水流运动的格林-安普特公式等。 菲利普公式表达如下:

影响因素 有土壤的物理特性和水分特性、降雨特性、流域地貌、植被和人类活动影响等。土壤颗粒粒径愈大,孔隙愈大,透水性愈强,下渗率就愈大。土壤含水量大,则下渗率小;反之则大。降雨的时、空分布和强度直接影响下渗过程和下渗率的大小。对同类土壤,流域坡面的坡度大的,比坡度小的下渗率要小。有植被的地区下渗率比裸地的大。人类活动如水土保持、植树造林、平整土地、农田基本建设和都市化等,对下渗都有较大影响。

测定方法 在天然条件下,通过野外下渗实验来测定,通常有两种途径:①直接测定法,即在流域中选择若干具有代表性场地,进行测验,求出下渗曲线。直接法按供水不同又分为注水型和人工降雨型,前者采用单管下渗仪或同心环下渗仪,后者采用人工降雨设备在小面积上进行。②水文分析法,利用实测的降雨、径流资料,根据水量平衡原理,间接推求平均下渗率。

参考书目

D.希勒尔著,华孟、叶和才译:《土壤和水──物理原理和过程》,农业出版社,北京,1981。(D. Hillel,Soil andWater:PhysicalPrinciples andProcesses,Academic Press,New York,1971.)