生理声学(卷名:物理学)

physiological acoustics

声学的分支,主要研究声音在人和动物引起的听觉过程、机理和特性,也包括人和动物的发声。

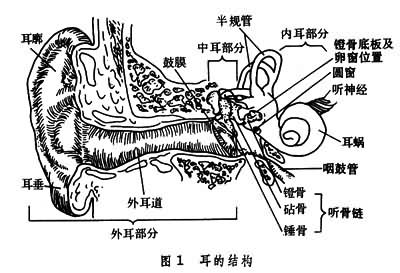

耳的结构 耳是听觉器官的统称。人耳可分为外耳、中耳和内耳(图1),连同各级听觉中枢组成听觉系统。听觉的声学过程发生在外耳、中耳及内耳的耳蜗一部分,听觉的神经过程发生在耳蜗的感受器部分、听神经和听觉中枢。外耳包括耳廓和外耳道,主要起集声作用。中耳包括鼓膜、听骨链、鼓室、中耳机、咽鼓管等结构,主要起传声作用。耳蜗主要起感声作用,耳蜗是一有骨质外壳卷曲呈蜗牛状的三层平行管道结构,三层管道内充满淋巴液,分别称前庭阶、鼓阶和蜗管,后者夹在前二者当中,由软组织分隔。蜗管与鼓阶间的分隔称基底膜,上面排列着声音的感受器-螺旋器,其感受细胞为毛细胞。前庭阶和鼓阶各有一窗开向鼓室,分别称卵窗和圆窗,窗上均有膜。卵窗膜与听骨链内端的镫骨底板连在一起。耳蜗靠近窗的一端称基部,另一端称蜗顶。

中耳的传声作用 正常耳的传声途径是声波作用于鼓膜,经听骨链传入耳蜗,称气导。鼓膜面积比卵窗膜约大20倍,听骨链的杠杆结构使在鼓膜端振幅大、力小的振动变成在卵窗膜端振幅小、力大的振动,有如一个变压器,起到阻抗匹配的作用,从而提高了声音从空气媒质至淋巴液媒质的传播效率。声波也可通过头骨的振动直接传至内耳,称骨传声,传播效率较低。

听觉机理 包括从声波的机械振动至电、化学、神经脉冲、中枢信息加工等一系列过程。当听骨链推动卵窗膜产生振动时,声波便开始在耳蜗内的淋巴液媒质中传播,先经前庭阶,后经鼓阶。在传播途径中的时差造成了二阶各段每一瞬间的压力差,使基底膜上下波动,从耳蜗基部开始,顺序移向蜗顶,称行波。基底膜的运动使排列在它上面的螺旋器也相应地运动。由于惯性等作用,螺旋器内不同结构运动的方向差和速度差产生一种力,使感受细胞上的纤毛弯曲,改变了经常存在于蜗管和毛细胞之间的生物电流回路中的阻抗,从而调制了通过的电流。电流的变化导致感受细胞与听神经末梢间的突触释放化学递质,使神经末梢兴奋,发出神经脉冲。接受不同特性的各种声音后听神经发出的脉冲在时间和空间上各有不同的构型,它们携带有关声音的信息,顺序传至各级听觉中枢,经过处理和分析,最后产生反映声音各种复杂特性的听觉。

沿基底膜移动的行波有一振幅最大点(共振点),其位置因频率而变,高频靠近基部,低频靠近蜗顶。不同频率的声音因而可使基底膜不同部位受到最强的刺激,这便是耳蜗频率分析的部位机理。听神经发放的脉冲与声波周期有一定的同步关系,听神经上许多纤维发出的脉冲排放因而可以与声音的频率一致,这便是耳蜗频率分析的时间机理。声音的强度主要由被兴奋神经纤维的数目及每一纤维兴奋后发放脉冲的多少来反映。从不同方位发出的声音到达双耳的时间差和强度差则是判断声源方位的主要依据。

听觉过程中的电生理现象 电活动是听觉神经过程的基础。耳蜗的振电压来源于螺旋器,它是上述回路电流调制的结果,是从声音的机械运动转换为神经活动的重要环节。它的主要特点是准确地复制声音刺激的声学波形,与传声器的声-电转换作用相仿,从耳蜗可记到听神经的动作电位,从各级听觉中枢可记到由声音引起的多种电变化,统称诱发电位,用微电极技术可记录听觉系统各部位单个神经细胞的电活动。电活动规律是听觉的基本研究内容之一。应用电子计算机技术可在无损伤条件下记录听觉系统各部位的电位,从记录和分析这些电位来判断听觉系统功能状态的一整套技术统称电反应测听术。

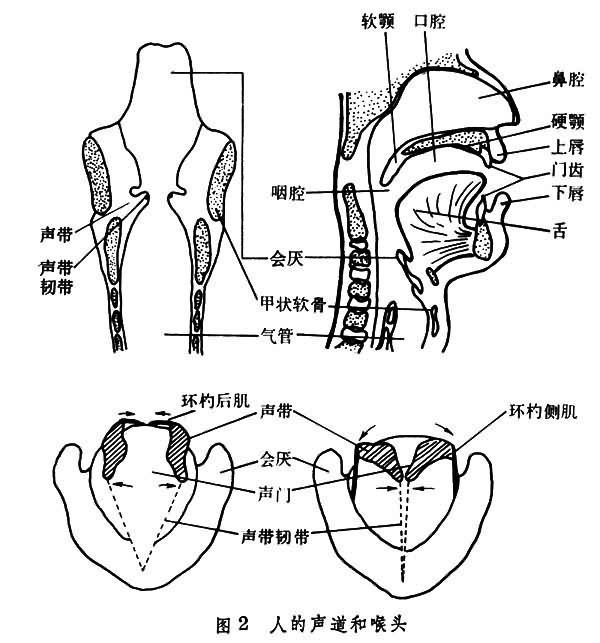

人的发声 发声器官在喉头,由声带、软骨韧带结构的支架、控制声带位置和张力的肌肉群等组成。肌肉的活动由神经支配。从气管经喉头、咽部至嘴和鼻孔的管道称为声道(图2)。

当气流从气管呼出时,呈一定张力的声带便可振动而发声,称嗓音。嗓音是多谐的,其基频的高低取决于声带的长短和张力,声音的强度则取决于气流的大小和速度。说话时基频范围约为100~300Hz,男声较低,女声和童声较高。嗓音的某些谐波成分可因口、鼻、咽等腔的共振而增加,形成共振峰。各共振峰的频率由这些共振腔的大小和形状决定。发声时通过主动对各共振腔的控制便可得到不同的元音。气流通过声道时由于摩擦产生噪声,通过控制声道的缝隙便可得到相应的辅音。胸腔和头部也有共振作用,对人声音的音色有一定的影响。

人类的语音包含极其大量的信息。发声的各种动作受大脑语言中枢的控制,通过学习后可以熟练地掌握。讲话者可以不断地通过听觉对发出的语音、唇舌等的触觉、声道肌肉群的本体感觉等接受反馈信息,这是语言流畅的重要条件。在学习说话时听觉的反馈尤其重要。绝大多数哑病是因为耳聋,患者的发声器官往往是正常的。