德意志历史(卷名:外国历史)

history of Germany

9世纪中叶,查理帝国解体,东法兰克王国成为德意志民族历史发展的基地。10世纪初萨克森王朝的建立标志着德意志国家的形成。德意志长期处于封建割据、邦国林立的分裂状态。1867年奥地利与匈牙利组成奥匈帝国。1871年普鲁士王国通过王朝战争,建立统一的德意志帝国。第二次世界大战后,德国分裂为德意志联邦共和国和德意志民主共和国两个国家。本条目仅叙述 9世纪中叶至1945年的德意志历史。

德意志国家的建立和发展 公元前后,在多瑙河和莱茵河流域,已定居着许多日耳曼部落,这些部落同企图征服此地的罗马帝国不断发生冲突。公元 9年,日耳曼各部族在舍罗斯克人阿尔米纽斯领导下联合抗击罗马人,在条顿堡森林之战中获胜。在民族大迁徙的洪流中,日耳曼民族中的萨克森人和弗里森人定居于德意志北部,法兰克人定居于西部,图林根人定居于中部,阿雷曼人和巴伐利亚人定居于南部。随着氏族制度的解体,逐渐形成部落联盟和部落公国。476年,日耳曼人与罗马帝国的奴隶、隶农、兵士联合,推翻了罗马奴隶主国家。5世纪末,在克洛维领导下建立的法兰克王国实际是不巩固的军事行政的联合体,843年分裂后,莱茵河右岸操德语的东法兰克王国成为后来的德意志王国的基地。919年,萨克森公爵亨利一世当选为东法兰克王国的国王,建萨克森王朝,正式创立德意志国家,这是严格意义上的德意志历史的开始,其王国由萨克森、图林根、弗兰肯、施瓦本、巴伐利亚等部族公国组成, 925年又增加了洛林公国,地域大致包括今荷兰、德意志联邦共和国、瑞士和奥地利。亨利一世建立强大的武装力量,以巩固和扩展王室权力。其子奥托一世 936年继位后,竭力加强中央集权,打击地方封建势力, 955年击败匈牙利人的入侵,声威大振,962年由罗马教皇加冕为神圣罗马帝国皇帝。9世纪中叶至11世纪中叶是德意志封建化时期,但封建关系的成长极为迟缓,其原因主要是农村公社-马尔克中的自由农民能够长期保全自己的独立,抵御封建主的掠夺。然而,封建势力的不断增长,世俗和教会的大土地占有制不断发展,最终导致马尔克公社的解体,使自由农民变为大土地占有者的附庸。

在德意志封建化进程中,罗马教皇拥有给德皇加冕的特权,德皇则力图控制教皇和教会,而地方封建主为扩展权势,又往往借助教皇和教会的力量来削弱皇权。这种矛盾和斗争是德意志长期处于分裂状态的重要原因。11世纪上半叶,德意志皇权处于极盛时代,神圣罗马帝国皇帝与罗马教皇产生激烈冲突。以争夺主教叙任权为爆发点,教皇格列高利七世与德皇亨利四世出现尖锐斗争。1076年亨利四世企图废黜教皇未逞,于1077年到意大利北部的卡诺沙向教皇忏悔赎罪,取得赦免后,复于1084年以武力驱逐格列高利七世,另立教皇。此后数十年里双方斗争不息。亨利五世统治时期双方和解,于1122年签订《沃尔姆斯宗教协定》。皇帝和教皇的纷争导致皇权的衰落和分离主义势力的加强。

11~12世纪是德意志城市商品货币关系发展的时期。1143年,在波罗的海北岸建立起第一个德意志城市吕贝克,其他城市如特里尔、科隆、奥格斯堡等则是在古罗马的要塞或城市的基础上发展起来的。各新兴城市要求建立强大的中央政权,实现国家的统一。这一愿望遭到地方封建势力的阻挠,各城市为保护自身利益,便组成城市联盟(见汉萨同盟)。

1254~1273年是德意志皇位空缺时期,各邦君主斗争不已。奥地利的哈布斯堡王朝、巴伐利亚的魏特尔斯巴赫王朝和波希米亚的卢森堡王朝都在觊觎德意志的皇位。1273年哈布斯堡伯爵被选为德皇后,空位时期结束,但各分立政权的势力已大大增长。查理四世于1356年颁布的金玺诏书(1356),确认选侯有选举皇帝的权力,从而在法律上确立了诸侯邦国分立的体制,加剧了德意志的分裂。14世纪中叶起,德意志城市手工业和商业有一定的发展,资本主义开始萌芽。

德意志封建制度的衰落与资本主义的兴起 1410年布拉格教区牧师J.胡斯以捷克语布道,严斥教廷销售赎罪券的作法,1414年11月被捕,翌年7月6日被处以火刑,由此导致1419~1436年的胡斯战争。

15世纪末16世纪初,教会贵族和世俗贵族穷奢极欲,骑士阶层(见骑士制度)日趋没落,在严酷的封建剥削之下,农民处于农奴境地。由于没有中央集权的统一国家和统一市场,严重妨碍了资本主义生产关系的发展,于是出现了要求摆脱教皇控制、改革封建关系的宗教改革运动,继之又出现了大规模的农民战争。1517年10月31日,维滕贝格大学神学教授M.路德公布反对贩卖赎罪券的《九十五条论纲》,在人民群众中引起广泛响应,成为宗教改革运动的发端。1520年 8月路德发表《致德意志民族的基督教贵族书》,提出改革天主教的纲领。路德的改革符合市民和新兴资产阶级的要求,也得到某些力图夺取教会财产以自肥的世俗贵族的支持,各阶层对宗教改革所抱的希望不同,使宗教改革运动出现了分裂。市民阶级改革家路德也逐渐抛弃下层人民,倒向贵族和诸侯一边。

1524~1525年的德意志农民战争是宗教改革运动的顶点。在农民战争中出现了领袖人物T.闵采尔和革命纲领《十二条款》、《书简》,要求用暴力推翻现存的封建制度,废除封建剥削关系。由于起义队伍分散,缺乏统一指挥;加上市民阶级的动摇和背叛,农民战争在封建贵族的镇压下失败。

农民战争失败后,各地封建诸侯为了争夺土地,分裂成天主教诸侯和新教诸侯两大派别。德皇查理五世企图利用天主教会加强中央集权,因而支持天主教会,罗马教廷也站在皇帝一边。新教诸侯于1531年组成施马尔卡尔登同盟,与皇帝抗衡,双方于1546~1547年及1552~1555年两度发生武装冲突。皇帝先胜后败,被迫妥协。1555年双方缔结奥格斯堡宗教和约,根据“教随国定”的原则,各邦诸侯王公享有规定其臣民宗教信仰之权利,诸侯通过和约扩大了政治和宗教权力,国家进一步陷于分裂。拥护新教的尼德兰和英国与信奉天主教的法兰西分别支持德意志封建诸侯的分裂活动,从而使德意志诸侯之间以及诸侯与皇帝之间的冲突不断升级。1608年组成以普法尔茨选帝侯腓特烈五世为首的新教联盟,次年又结成以巴伐利亚公爵马克西米利安一世为首的天主教联盟。最终形成对立的两大集团。

1618年 5月,德皇任命信奉天主教的施提里亚公爵斐迪南二世为波希米亚国王,引起强烈不满,布拉格发生反对哈布斯堡王朝的起义,由此又导致三十年战争的爆发。这场欧洲历史上第一次大规模的国际战争,一方是德意志新教诸侯和丹麦、瑞典、法国;一方是神圣罗马帝国皇帝、德意志天主教诸侯和西班牙。前者得到荷兰、英国、俄国的支持;后者有教皇和波兰支持。德意志成为外国势力角逐的场所。战争以缔结《威斯特伐利亚和约》结束。在三十年战争中德意志的社会经济遭受严重破坏,人民生命财产蒙受巨大损失。战后,神圣罗马帝国分裂为 300多个小邦。

德意志各邦诸侯在自己统治范围内,建立起专制主义政权。最大的两个权力中心是普鲁士和奥地利,其间的斗争基本上决定着18世纪德意志的历史。霍亨索伦家族统治下的普鲁士于1701年 1月18日改称王国,勃兰登堡选帝侯加冕为普鲁士国王,称腓特烈一世。此后,普鲁士的历代国王通过掠夺、购买和继承等途径不断扩充领土,先后吞并福尔波门、西里西亚、西普鲁士、埃尔姆兰等地,七年战争后,普鲁士成为欧洲强国之一。

资本主义的发展和德意志的统一 1789年的法国大革命给德意志带来巨大的影响。1789~1790年,莱茵地区、萨克森和西里西亚接连爆发农民起义,1793年 3月17日,J.G.A.福尔斯特宣告德意志土地上第一个共和国-美因茨共和国成立,并宣布新共和国加入法兰西共和国。被法国大革命所震动的欧洲各国君主,为了扼杀法国革命,以普、奥为首,组织联军入侵法国。1803年,法军击败俄、奥、普的联合干涉,消灭了德意志的许多封建邦国。1806年,莱茵地区的16个德意志邦在法国庇护下,组成莱茵联邦。同年8月6日。德皇弗兰茨二世(1792~1806在位)被迫退位,德意志民族的神圣罗马帝国最终结束。1813年10月的莱比锡会战后,拿破仑一世在德意志的统治崩溃,莱茵联邦随之解体。1815年6月8日,德意志境内41个邦和自由市组成德意志联邦,奥地利帝国宰相K.W.N.L.von梅特涅任联邦议会主席。

法国大革命和拿破仑战争极大地冲击了德意志的封建制度,1807~1820年,在开明贵族 H.F.K.vom施泰因男爵和K.A.von哈登堡宰相领导下,普鲁士实行解放农民、城市自治等资产阶级性质的改革。改革激发起了德意志的民族觉悟,使普鲁士开始了从封建庄园制向资本主义容克地产制过渡。(见施泰因和哈登堡改革)

1815年起,德意志人民要求反封建和争取国家统一的斗争不断高涨。1817年10月18日,12所大学的 500名大学生协会会员在瓦特堡集会,纪念宗教改革 300周年和莱比锡战役 4周年,这标志着德意志反对派运动的开端。1818年普鲁士制定新税则。1819年在G.F.李斯特领导下,建立起德意志商业和手工业联合会,促进了德国的关税联合。1834年建立德意志关税同盟。

1840年后,反对派运动更趋猛烈,形成要求“统一与自由”的民族运动。无产阶级也开始登上历史舞台。1844年爆发西里西亚纺织工人起义。1847年,K.马克思和F.恩格斯将流亡巴黎的德国工人、手工业者于1836年组织的正义者同盟改组为共产主义者同盟,1848年 2月《共产党宣言》问世。德意志资产阶级民主革命的条件日益成熟,并汇成1848~1849年的德国革命。1848年3月,维也纳市民、大学生和工人的起义,摧毁了梅特涅的统治。3月18日,柏林起义者发起武装暴动,击退普鲁士军队,并于 5月18日在美因河畔法兰克福召开由普选产生的全德国民议会。但是,由于资产阶级的软弱和反动,各地起义被先后镇压下去,这次革命未能完成其历史使命(见欧洲1848年革命)。

1848年革命前后,德意志在工业和农业中经历了巨大的变革,30年代开始的工业革命到50、60年代又获得长足的发展,使德意志逐渐转变成为工业国。但德意志在政治上依然处于四分五裂状态。德意志的统一符合经济发展的需要。当时存在两条统一道路,一条是由普鲁士或奥地利领导的自上而下的王朝战争的道路;另一条是由无产阶级领导的自下而上的革命的道路。德意志的资产阶级害怕无产阶级,与封建势力妥协,把统一的希望寄托于普鲁士王朝或奥地利王朝。

1862年9月出任普鲁士宰相的O.von俾斯麦,利用普鲁士所辖地区经济上的优势,发动王朝战争,以求实现德意志统一。1864年对丹麦的战争,使石勒苏益格隶属普鲁士,1866年的普奥战争,普将荷尔斯泰因攫为己有,迫使奥地利退出德意志联邦。1866年8月成立北德意志联邦。1867年奥地利与匈牙利组成二元制的奥匈帝国。1870年普法战争爆发,9月2日,法国在色当战役中败北,被迫将阿尔萨斯-洛林割让给普鲁士,并偿付50亿金法郎赔款。1871年 1月18日,普鲁士国王威廉一世在巴黎凡尔赛宫加冕成为德意志帝国皇帝,俾斯麦成为帝国首任宰相。从此结束了德意志分裂割据的局面,实现了民族国家的统一。1871年5月4日颁布宪法,宣告德意志帝国由26个邦组成。

德国帝国主义的形成与第一次世界大战 德意志帝国建立后,采取一系列有利于资本主义发展的措施,颁布了统一货币、关税、度量衡等法律,又从法国获得巨额赔款和阿尔萨斯-洛林的铁、钾矿,并吸取其他国家的先进科学技术与生产经验,经济得到迅猛发展。除采煤、冶铁、纺织工业外,新兴的电力和化学工业居世界领先地位。90年代完成工业革命,90年代后期进入帝国主义阶段。

随着资本主义的发展,工人运动也蓬勃兴起。1863年 5月,在莱比锡成立以F.拉萨尔为主席的全德工人联合会(拉萨尔派)。1869年 8月在爱森纳赫成立以W.李卜克内西、A.倍倍尔为领导人的德国社会民主工党(爱森纳赫派)。1875年 5月,爱森纳赫派和拉萨尔派在哥达合并为社会主义工人党,通过了《哥达纲领》。1890年改名为德国社会民主党。德国社会民主党的成立对德意志工人运动的发展具有重大意义。

俾斯麦是帝国内外政策的实际制定者。在其执政时期,对内发动文化斗争,反对天主教,镇压社会民主党和工人运动;对外为了防范法国并阻止俄国向西欧和南欧扩张,1873年恢复了德、奥、俄“三皇同盟”,1882年订立德、奥、意三国同盟(1882)。

德国帝国主义是在世界已被殖民主义列强基本瓜分完毕时走上世界舞台的,因此它要求重新瓜分世界,富有强烈的侵略性。1888年威廉二世即位后,推行世界政策。1897年开始在远东实行扩张计划,占领中国的胶州湾。1898和1899年,议会两次通过造舰法案。1900年,威廉二世发表鼓吹侵略中国的演说(见匈奴演说),1879~1914年德国军费开支增加 4倍,积极准备重新瓜分世界的战争。1914年 8月1日德国对俄宣战,3日对法宣战,4日英国对德宣战,第一次世界大战爆发。由英、法、俄组成的协约国集团和由德国和奥匈帝国组成的同盟国集团的火并期间,1917年爆发俄国十月社会主义革命,同年11月21日,俄国苏维埃政府向所有交战国提议停战,德国为摆脱两面作战的困境,接受停战建议。1918年3月3日,德国与苏俄签订《布列斯特-立托夫斯克和约》。同年11月德国被迫向协约国投降。1919年 1月18日,获胜的协约国集团召开巴黎和会(1919),6月28日签订凡尔赛和约,德国失去67300平方公里的领土和730万人口,丧失所有海外殖民地,偿付巨额赔款。

德国法西斯的崛起与第二次世界大战 在俄国十月革命的影响下,1918年11月 3日,基尔港的水兵举行武装起义,9日,柏林工人在斯巴达克同盟领导下举行总罢工,工人和士兵占领了政府大厦、邮电局、车站等地,推翻了霍亨索伦王朝,威廉二世逃往荷兰。社会民主党右派领袖乘机接管政府,宣布德国为“民主共和国”,斯巴达克同盟则宣布成立“社会主义共和国”,发布革命纲领,并于同年12月改组为德国共产党。在政府军的血腥镇压之下,德国十一月革命失败。革命推翻了君主政体,为实行资产阶级的议会民主制度开辟了道路。1919年2月6日,国民议会在魏玛召开,社会民主党人F.艾伯特当选为国家总统。同年7月31日,通过魏玛宪法,魏玛共和国时期从此开始。

魏玛共和国是德意志历史上的第一个资产阶级议会民主制的共和国。魏玛宪法宣布废除帝制,建立共和,保障私有财产不受侵犯,规定人民享有资产阶级的民主自由。但又赋予总统以极大权力。魏玛共和国实际是资产阶级议会制度装璜起来的垄断资本家的专政。共和国初期,人民生活极端困苦。德国共产党领导下的工人运动持续发展,汉堡起义即为其中的光辉一页。魏玛共和国时期出现了纳粹党,还发生过卡普暴动、希特勒暴动等反革命暴乱。

1922年4月,德国和苏俄签订互相放弃赔款要求、恢复外交关系的《拉帕洛条约》。1924~1929年美英通过《道威斯计划》和《杨格计划》给予共和国巨额贷款,以缓和其赔款危机,使魏玛共和国经历了一个相对稳定的发展时期。

1929年世界经济危机爆发后,德国政局又趋恶化,法西斯危险日益加剧。以A.希特勒为头目的纳粹党,在垄断资本家、地主和军国主义者的扶植下,在1933年 1月30日执掌了政权。

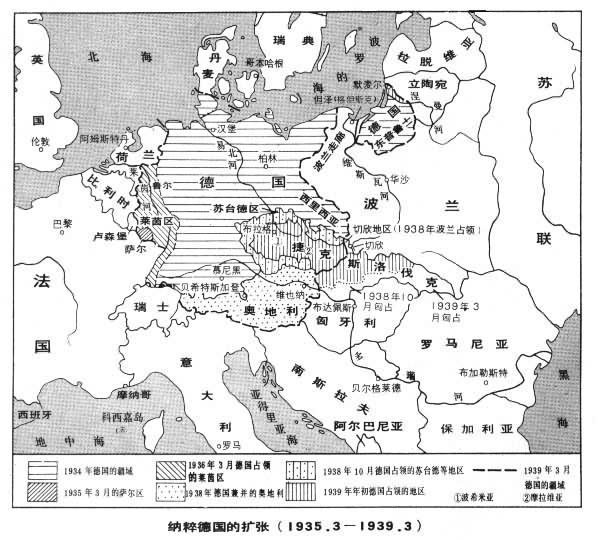

希特勒执政后,对内实行白色恐怖,制造“国会纵火案”,残酷镇压共产党人和反法西斯主义者,通过冲锋队、党卫军和国家秘密警察(盖世太保)及其遍布各地的劳动营和集中营实行法西斯专政。1933年12月 1日通过《保证党和国家统一法》。1934年8月1日通过《德国元首法》等,加强了法西斯独裁统治。希特勒将国家经济纳入战争轨道,加快重整军备的步伐。1935年 3月16日,希特勒宣布实施普遍义务兵役制,建立起50万人的军队,次年宣布实行由H.戈林主持的“四年计划”,工业发展速度超过西方各国。1936年3月7日,希特勒进军莱茵非武装区,7月武装干涉西班牙内战,11月25日德日缔结《反共产国际公约》。1938年 3月吞并奥地利,9月,在慕尼黑会议上,希特勒迫使英法签订《慕尼黑协定》。10月,肢解并占领捷克斯洛伐克。1939年9月1日,德国进攻波兰,挑起第二次世界大战,在占领挪威、丹麦、法国、南斯拉夫、希腊等国后,于1941年 6月22日进攻苏联。由于反法西斯的各国人民的英勇抗击,1942年冬,德军开始失利,1945年5月8日宣布无条件投降。第二次世界大战结束后,根据雅尔塔协定,苏美英法分区占领德国,柏林作为特殊单位由4国管理。1949年5月,美、英、法3国占领区合并,成立德意志联邦共和国(见德意志联邦共和国历史)。同年10月,苏联占领区宣布成立德意志民主共和国(见德意志民主共和国历史)。德国分裂为两个国家。

参考书目

F.恩格斯:德国状况,《马克思恩格斯全集》第2卷,人民出版社,北京,1957。

弗·梅林著,张才尧译:《中世纪末期以来的德国史》,三联书店,北京,1980。(F. Mehring , Deutsche Geschichte vom Ausgange Des Mittelalters,Berlin,1947.)