巴尔干战争(卷名:外国历史)

Balkan Wars

1912~1913年间为争夺土耳其在巴尔干的属地而发生的两次战争。

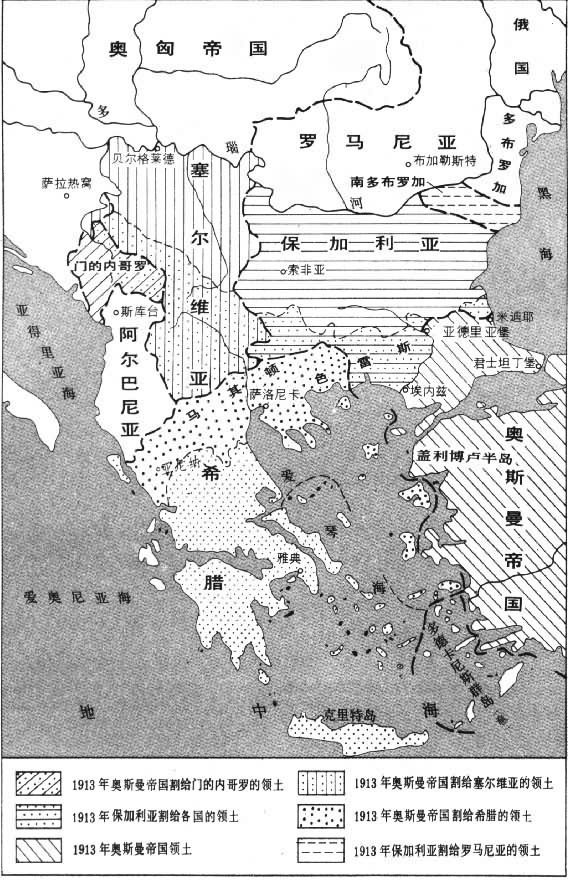

第一次巴尔干战争(1912.10~1913.5) 巴尔干同盟对土耳其的战争。20世纪初,巴尔干各族人民反对土耳其统治,争取民族独立的斗争日益高涨。意土战争(1911~1912)期间,保加利亚、塞尔维亚、希腊和门的内哥罗结成巴尔干同盟,1912年10月9日,门的内哥罗首先向土宣战,17、18日,保加利亚、塞尔维亚和希腊先后参战。保军进攻色雷斯,在东部战场与土军战斗中部战场(马其顿北部)主要是塞、土两军角逐,西南战场(阿尔巴尼亚和马其顿南部)则是希、门、塞三国联军与土军抗衡。土军三面受敌,节节败退。10月底保军逼近土耳其首都君士坦丁堡(今伊斯坦布尔)。至11月中旬,土耳其的巴尔干属地只剩君士坦丁堡、盖利博卢半岛、亚得里亚堡(今埃迪尔内)、亚尼纳、斯库台五处。11月初,土耳其请求欧洲列强调停,并于12月 3日与保、塞、门三国签订休战协定。在欧洲列强斡旋下,1912年12月16日土耳其与四交战国在伦敦议和谈判。会上争执最激烈的是土耳其欧洲领土的边界问题,土耳其拒绝割让亚得里亚堡和爱琴海岛屿。1913年1月23日,土耳其国内发生政变,新政府在德国的支持下,态度强硬,和谈破裂。2月3日,战事再起。3月 5日,希军攻克亚尼纳。3月26日,保、塞联军攻陷亚得里亚堡。4月22日,斯库台土军投降。土耳其再次求和。5月30日,土耳其与巴尔干四国签订《伦敦条约》。条约规定,埃内兹至黑海的米迪耶一线以西的土耳其欧陆属地(阿尔巴尼亚除外)和克里特岛割让给巴尔干同盟国家;阿尔巴尼亚独立,但须受俄、英、法、德、奥、意六大国监督;爱琴海诸岛问题则由德、奥、英、俄四国处理。

第二次巴尔干战争(1913.6~1913.8) 以保加利亚为一方,希腊、塞尔维亚、罗马尼亚、门的内哥罗和土耳其为另一方的战争。第一次巴尔干战争结束后,巴尔干同盟诸国统治集团扩张欲望增长。塞尔维亚由于未得到通往亚得里亚海出海口,要求得地最多的保加利亚划出马其顿的一部分作为补偿;希腊则要求领有马其顿的南部和西色雷斯。未参加同盟的罗马尼亚则要求占有南多布罗加。这些争吵因协约国和同盟国两个帝国主义集团插手其间,益形激烈。1913年6月1日,塞、希秘密订立反保同盟,罗马尼亚旋即加入。6月29日,保对塞、希发动突然攻击,遭到猛烈抵抗。罗立即向南进军,土耳其欲乘机收复失地,于7月16日向保加利亚发动进攻。保加利亚四面受敌,不断受挫,至7月29日力屈乞和。7月30日,交战双方在布加勒斯特召开和会,8月10日签订了《布加勒斯特条约》。依约,塞取得马其顿的大部,希取得马其顿南部(包括萨洛尼卡)、色雷斯西部和克里特岛,罗取得南多布罗加,土收回东色雷斯和亚得里亚堡,门的内哥罗的领土也有扩充。战后,巴尔干诸国的组合发生变化。原先的反土同盟不复存在,代之而起的是两个集团:一方是塞尔维亚、希腊和罗马尼亚;另一方是保加利亚和土耳其。这两个集团的背后各由三国协约和三国同盟(1882)的势力操纵着。通过两次巴尔干战争,塞尔维亚实力大为增强。这就加深了塞与奥匈帝国的矛盾,终于使巴尔干成为第一次世界大战的爆发地。

参考书目

S.B.费伊著,于熙俭译:《第一次世界大战的起源》,商务印书馆,北京,1959。(S.B.Fay,The Origins of the World War I,2nded., New York,1956.)

张联芳、王延生:“两次巴尔干战争”,《外国历史大事集》(第4分册),重庆出版社,1986.