矛(卷名:军事)

lance

中国古代一种用于直刺和扎挑的长柄格斗兵器。由矛头和矛柄组成。东汉以前因各地方言不同,又称“鏦”(后俗写为“枪”)、“鍦”或“鋋”等,柄称为“矜”。骑兵用矛又称“矟”或“槊”。矛是古代军队中大量装备和使用时间最长的冷兵器之一。

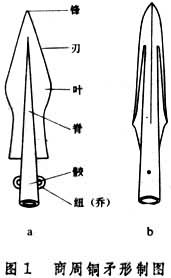

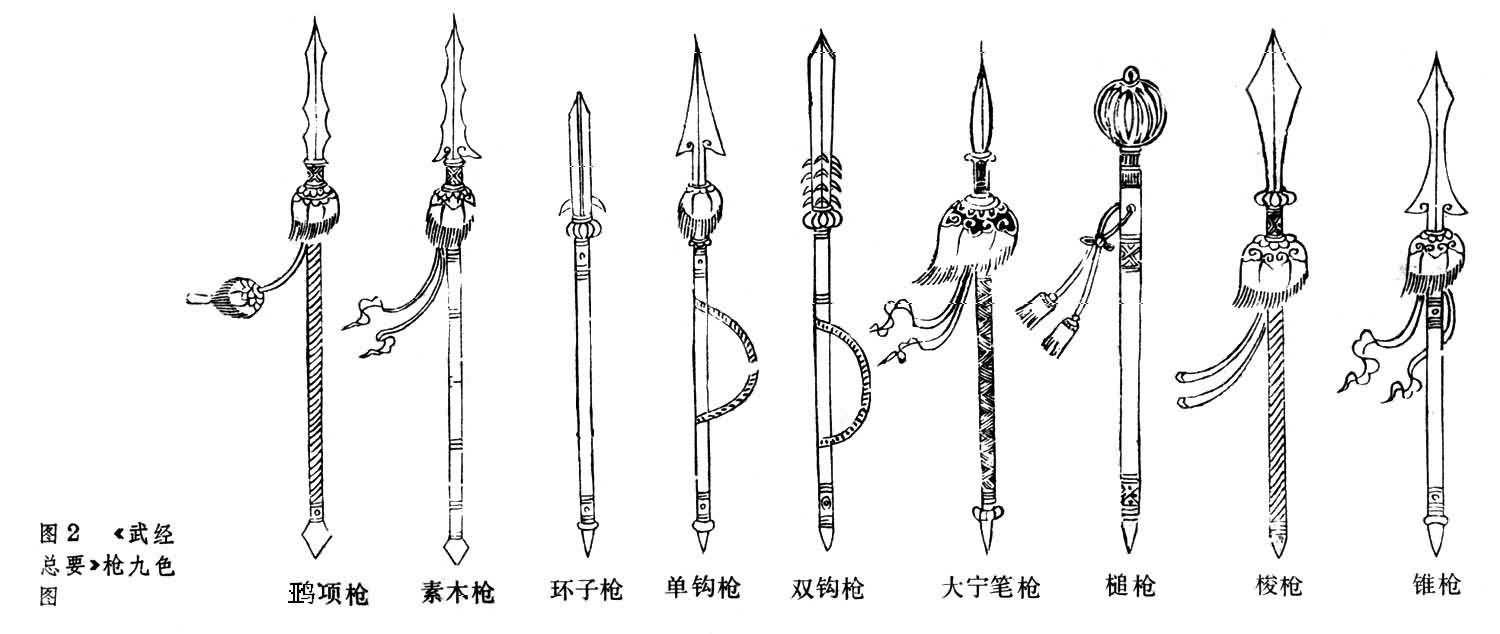

矛的历史久远,其最原始的形态是用来狩猎的前端修尖的木棒。后来人们逐渐懂得用石头、兽骨制成矛头,缚在长木柄前端,增强杀伤效能。在新石器时代遗址中,常发现用石头或动物骨角制造的矛头。奴隶社会的军队,已经使用青铜铸造的矛头。商朝时,铜矛已是重要的格斗兵器。铜矛头由中空装柄的“骹”(或称“筩”)与矛刃构成。骹的横剖面呈圆形,侧面常有环钮,以便把矛头更牢固地绑缚在柄上。矛刃一般有中脊,左右扩展成带侧刃的矛叶,并前聚成锐利的尖锋。在河南省安阳市侯家庄殷代王陵的墓道里,曾发现了成捆放置的大量铜矛,每捆10支,这是殷王禁卫兵士的兵器。在1969~1977年对殷墟西区墓葬的发掘中,曾获得铜矛70件。从商朝到战国时期,一直沿用青铜铸造的矛头,只是在形制上,由商朝的阔叶铜矛发展成为战国时的窄叶铜矛(图1)。矛柄的制作也更为精细,出现了积竹矜,即以木为芯,外圈以两层小竹片裹紧,涂漆,使柄坚韧而富有弹性。湖南省长沙市出土的春秋晚期积竹矛矜,长达 297厘米。从战国晚期开始,较多使用钢铁矛头。如河北省易县燕下都出土的钢铁兵器中,就有19件矛头,都是带有长骹的窄叶矛,矛头长33~38厘米,其中有一件骹后接带有孑刺的长茎,长达66厘米。但直到汉代,钢铁制造的矛头才逐渐取代青铜矛头。随着钢铁冶锻技术的提高,矛头的形体加大并更加锐利。西汉时骑兵日渐成为军队的主力兵种,出现专供骑兵使用的长矛,称为“矟”(“槊”)。据汉刘熙著《释名》:“矛长丈八尺曰矟,马上所持”(丈八尺约合 4米余)。到东晋十六国和南北朝时期,人马都披铠甲的重甲骑兵──甲骑具装所使用的主要格斗兵器就是矟。据《梁书·羊侃传》记载,当时制成的矟长 2丈4尺(约6米),羊侃试用时“执矟上马,左右击刺,特尽其妙”。直到唐代,矟一直被视为民间禁止持有的重要兵器之一。唐代以后,矛头尺寸减小,更轻便合用。根据不同的战术用途,矛的种类增多,《武经总要》中,载有步兵和骑兵使用的“枪”9种(图2)。火器出现后,矛仍是军中必备的冷兵器,一直与火器并用到清朝后期。