水肿(卷名:中国传统医学)

edema

体内水液潴留、泛滥肌肤,引起眼睑、头面、四肢、腹、背,甚至全身浮肿的一类病证。主要由感受外邪,饮食失调,或劳倦过度,使肺失通调,脾失转输,肾失开合,膀胱气化不利,以致水液停聚,泛滥肌肤,而成水肿。治疗水肿的主要原则是发汗、利小便。水肿在《内经》称为水;《金匮要略》称水气,并按病因、脉证分为风水、皮水、正水、石水、黄汗五类,又根据五脏证候分为心水、肝水、肺水、脾水、肾水;元代朱丹溪《丹溪心法·水肿》将水肿分为阴水、阳水两大类,至今对指导临床辨证仍有重要意义。

病因病机 人体的机能活动,离不开水液,而水液的正常运行,依赖于气的推动。水肿的发生,主要是全身气化功能障碍的表现。就脏腑功能讲,人体水液的代谢,主要和肺、脾、肾有关。因肺具有通调水道、下输膀胱的作用,脾有转输水液的作用,肾起着蒸化水液的作用。其中任何环节失调,都可产生水肿。当外邪侵袭,或脏腑功能失调,或脏气亏虚,均可引起水液代谢发生紊乱而导致水肿。

水肿具体的病因病机为:风邪外袭,肺气失宣,不能通调水道下输膀胱而引起水肿;或因肌肤患有疮疡痈毒,湿毒内攻,水液代谢紊乱而产生水肿;或因久居湿地,冒雨涉水,水湿之气内侵,或平素饮食不慎,多食生冷之物,均可使脾为湿困,脾的运化功能失职,导致水湿泛滥于肌肤;或因湿郁日久化热,或湿热内蕴,脾胃升清降浊功能失常,水道不通,致使水液外溢于肌肤;或因长期饮食不节,劳累太过,脾气受损,运化失职,水湿泛溢于肌肤;或因房事太过,久病不愈,肾气不足,肾虚不能化气行水而成水肿。

总之,阳水之病,多由脾、肺二脏气结不行,输布失常,水气日蓄,浸淫表里,无所不到;阴水之病,多由脾肾虚衰,输泄蒸化无权,不能化气行水,而为水肿。

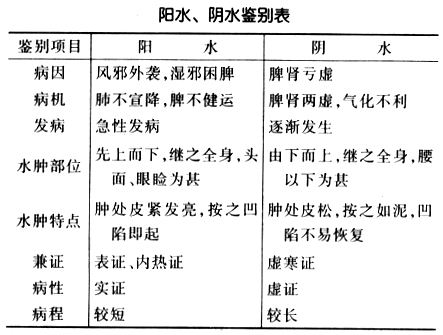

辨治 水肿初起多从眼睑开始,继则延及头面、四肢以至全身,也可先从下肢开始,然后及于全身。如病势严重,可兼见腹部膨胀,胸闷心悸,气喘不能平卧等症。辨证时,首先要辨别阳水和阴水(见表)。在一定程度上,阳水和阴水可相互转化。阳水日久不退,正气逐渐耗伤,水邪日盛,可转为阴水;阴水复感外邪,水肿增剧,必须急治其标,先按阳水论治。其次要辨别外感和内伤。外感常有恶寒,发热,头痛,身痛,脉浮等表证。内伤多由内脏亏虚,正气不足,或反复外感,损伤正气所致。外感多实,内伤多虚。但外感日久不愈,也可由实转虚;内伤正气不足,抗病能力下降,易招致外感。

水肿治则是治标当以发汗、利尿、攻逐水邪为主,日久也可参合活血化瘀法。治本主要在于健脾、温肾。

阳水 感受风湿、湿毒、湿热之邪,证见表、热、实证,多按阳水论治。①风水泛滥。眼睑浮肿,继则四肢及全身浮肿,小便不利,起病较急,多伴有恶寒发热,肢节酸楚等表寒证,或伴咽喉红肿疼痛,舌质红,脉浮数等表热证。治宜散风清热、宣肺利水,常以越婢汤加减。②水湿浸渍。全身水肿,按之有凹陷,小便短少,身体困倦,胸闷,胃纳减少,泛恶,苔白腻,脉沉缓,起病缓慢,病程较长。治宜健脾化湿、通阳利水,常以五皮饮合胃苓汤为主方。③湿毒浸淫。眼睑浮肿,延及全身,小便不利,身发疮疡痈毒,恶寒发热,舌质红,苔黄,脉浮数或滑数。治宜宣肺解毒、利湿消肿,常以麻黄连翘赤小豆汤合五味消毒饮加减。④湿热壅盛。遍体浮肿,皮肤绷紧光亮,且伴烦热口渴,小便短少而黄赤,胸部及胃部痞闷作胀或大便干结,苔黄腻,脉濡数。治宜分利湿热,常以疏凿饮子为主方。

阴水 饮食失调,劳累过度,房事不节,脏腑正气受损,证见里、虚、寒证,多从阴水论治。①脾阳虚衰。身肿,腰以下为甚,按之凹陷不易恢复,胃脘及腹部胀闷不舒,胃纳减少,大便溏薄,面色萎黄,精神倦怠,四肢不温,小便短少,舌质淡,苔白腻或白滑,脉细缓。治宜温运脾阳、以利水湿,常用实脾饮为主方。②肾气衰微。面浮身肿,腰以下为甚,按之凹陷不起,腰部冷痛酸重,尿量减少,心悸气促,四肢厥冷,神疲乏力,形寒畏冷,面色灰暗或白,舌质淡胖,苔白,脉沉细或沉迟无力。治宜温肾助阳、化气行水,常以济生肾气丸合真武汤加减。

水肿初期应吃无盐饮食,肿势渐退后,可逐步改为低盐。

水肿的预后,一般新病患者正气未亏,治疗及时,适当休息与护理,预后较好。反之,如治疗不及时,或治疗失当以及不彻底,反复发作,预后较差。