流星(卷名:天文学)

meteor

行星际空间中叫作流星体的尘粒和固体块闯入地球大气圈同大气摩擦燃烧产生的光迹。特别明亮的,叫作火流星,有的甚至白昼可见。火流星经过时,偶尔可听到声响,未烧尽的流星体降落到地面,就是陨石。

大小和来源 流星体原是围绕太阳运动的,在经过地球附近时,由于受到地球引力的摄动,便改变轨道,向地球接近,如果它的轨道穿过地球大气,便可观测到流星现象。观测表明,流星体相对于地心的速度上限为每秒72公里,下限为每秒11公里。这两个极限速度都是流星体循抛物线轨道绕太阳运行时产生的,差别在于:前者是流星体和地球迎面相遇,后者是流星体赶上地球。流星体围绕太阳旋转的轨道绝大多数是椭圆,抛物线很少,双曲线则几乎没有。这一事实表明,流星体是太阳系内的天体。

通常观测到的流星,其本体在进入大气之前,体积不比砂粒和小石子大,但是具有很高的动能。流星体在同空气分子、原子碰撞时,动能转化为热能,使本体气化,并且通过气化的原子同周围空气分子、原子的进一步碰撞,遂产生光和电离,在本体周围形成一个明亮的包层,叫作流星的头。它的亮度不仅跟质量有关,而且也随速度而不同。流星通常在离地面 120~80公里的高度出现,但是明亮的火流星可深入到很低的高度,在它的后面留下一条暗黑的径迹,这是悬在空中的尘埃。如果它被月亮或地平线下的太阳照亮,那么,在夜空的背景下,便呈现为银白色的光条。绝大部分流星体穿经大气时被气化掉,只有大而坚实的流星体才有固体物质剩下,降落到地面,成为陨石。有的流星体非常小(叫作微流星体),以致和空气分子碰撞产生的热量在很低的温度下辐射掉,不足以使本身气化,因此,它们就像尘埃一样,飘浮在大气中,最后降落到地面,叫作微陨石。

流星体的质量越小,数目越多。据统计,肉眼能见的普通流星,每降低一个星等,数目就增加3.5倍,而肉眼不能见的暗弱流星,每降低一个星等,数目则增加2.5倍。目前,通过各种观测技术,已可探测到10-16克的微流星体。根据观测资料估计,每年降落到地球上亮度大于10等星的流星(相当于10-5克的质量),共约有2,000吨,而暗于10等星的流星以及微陨石的降落总量共为20万吨左右。

流星的出现通常是单个的、零星的、彼此无关的,出现的时间和方向也没有规律。这样的流星叫作偶现流星。一个目视观测者夜晚平均每小时可看到10颗偶现流星。但是,出现的频率在整夜不一样:下半夜的流星比上半夜多些,而且也明亮些。其原因在于,下半夜出现的流星是同地球迎面相遇的,或是地球追上的流星,而上半夜出现的,乃是追上地球的流星。

每年可有几次看到许多流星从星空中某一点(叫作辐射点)向外辐射散开,这种现象叫作流星雨,这是地球遇到流星群的结果。按照现在一般的看法,流星群是由周期彗星散射出来的质点或由瓦解了的彗核形成的。流星群和彗星有大致相同的轨道,流星群内的质点本来是聚集在一起的,由于它们同太阳系中的质点之间以及它们彼此之间的相互碰撞,由于它们同行星接近产生的引力摄动,由于太阳辐射效应等,因而缓慢地散开,最后加入偶现流星的行列中。因此,流星群越年轻,就越密集;而年老的流星群和偶现流星几乎没有区别。关于流星体起源问题,虽有种种解释,目前尚无最后定论。有少数流星群可能同穿过地球轨道的异常小行星有关系。而少数成为陨石的火流星,其中有的可能是小行星被碰撞而成的碎片。

物理性质和化学成分 许多流星体通过大气时会碎裂,并且在很低的压力下就破碎。这种现象说明,它们是易碎的和多孔的松脆物体,而且密度较低(平均密度每立方厘米只有十分之几克),可能属于彗星物质,这类流星体称为彗星流星体。从流星的光谱来看,还有另外两类流星体:一类由碳质球粒陨石构成,称为碳质球粒陨石流星体;另一类由坚硬的一般球粒陨石构成,称为一般球粒陨石流星体。以上三类在火流星中各占 1/3,而在拍摄到的暗弱流星中,仅有彗星流星体和碳质球粒陨石流星体,几乎没有一般球粒陨石流星体。不同种类的流星体贯穿大气的本领不同。彗星流星体的贯穿本领很低,它们通过大气后,可能碎裂为更小的质点。

在流星头部的光谱中,发现了下列中性原子谱线:FeⅠ、MgⅠ、NaⅠ、CaⅠ、MnⅠ、CrⅠ、AlⅠ、NiⅠ、HⅠ、OⅠ和NⅠ;还有元素一次电离谱线:CaⅡ、MgⅡ、SiⅡ、FeⅡ和 OⅡ。流星光谱随流星体的速度和流星的亮度而变化。CaⅡ的H和K线是快速流星的主要特征,NaⅠ、MgⅠ和FeⅠ的谱线是慢速流星的主要特征。

观测 流星的光主要集中在本体周围,所以观测者看到的是一个运动的点光源。不过,在本体后面,沿着流星经过的路径上,也还可看到一些光,它们比头部的光要暗弱得多,叫作流星余迹。暗弱流星的余迹,持续时间很短,只有百分之几秒,叫作瞬现余迹,眼睛不能分辨,但可用照相方法记录下来。长久的持续余迹,通常是同亮流星和火流星有关,持续时间可达几秒甚至几分钟。这些余迹是由留下来的受激原子以及电离原子、分子产生的,并含有电子,能够反射无线电波,因而可用雷达进行观测。根据对雷达回波的测量,可得到流星的高度、距离、速度、亮度以及辐射点位置等资料。这对于确定流星体的质量、密度以及在大气中的轨迹,进而确定流星体围绕太阳的轨道等等,是很重要的。这些资料也可用目视方法和照相方法得到。在西方,有目的地对流星进行目视观测开始于十九世纪,当时的肉眼观测者记录流星的路径、速度和亮度,为近代流星天文学的建立奠定了基础。

照相观测通常是将两架同样的照相机,彼此相隔几十公里,并且对着高层大气同一区域,同时露光。如果有一颗流星通过这个区域,那么它就被这两架照相机同时拍上,这样可测定流星的高度,同时得到亮度等资料。为了测定速度,在流星像迹上记上时间标度。记时间标度的通常方法是,用旋转的快门,以一定的时间间隔交替地暴露和遮挡物镜或焦平面。最适合于流星照相观测的是贝克超施密特流星照相机,它的焦距短,视场大。

现在也用电视系统观测流星。这种方法不仅能观测到较暗的流星,而且拍照迅速,可将持续余迹的运动、它的生长和衰减以及在各点的光强度等几乎全部记录下来。这有助于研究流星的消融、碎裂以及结构等;这种方法的缺点是,对暗流星的反应慢,因此,观测对象侧重于快速的亮流星。用目视方法、照相方法和电视方法只能观测夜晚出现的流星,用雷达方法还可探测到白昼出现的流星,而且可以观测到更暗的流星(见流星的雷达观测)。一般说来,目视和照相方法可记录质量介于10-2和106克之间的流星体,电视方法可观测到大于10-4克的流星体,雷达方法则可观测到大于10-6克的流星体。产生黄道光的质点,最大质量为10-6克,可根据对黄道光的观测、对微陨石的收集和分析,以及通过空间探测器或空间轨道站的测定进行研究。

流星的分光观测提供流星化学成分的资料,而人造流星的实验有助于对流星物理性质和化学成分的了解。

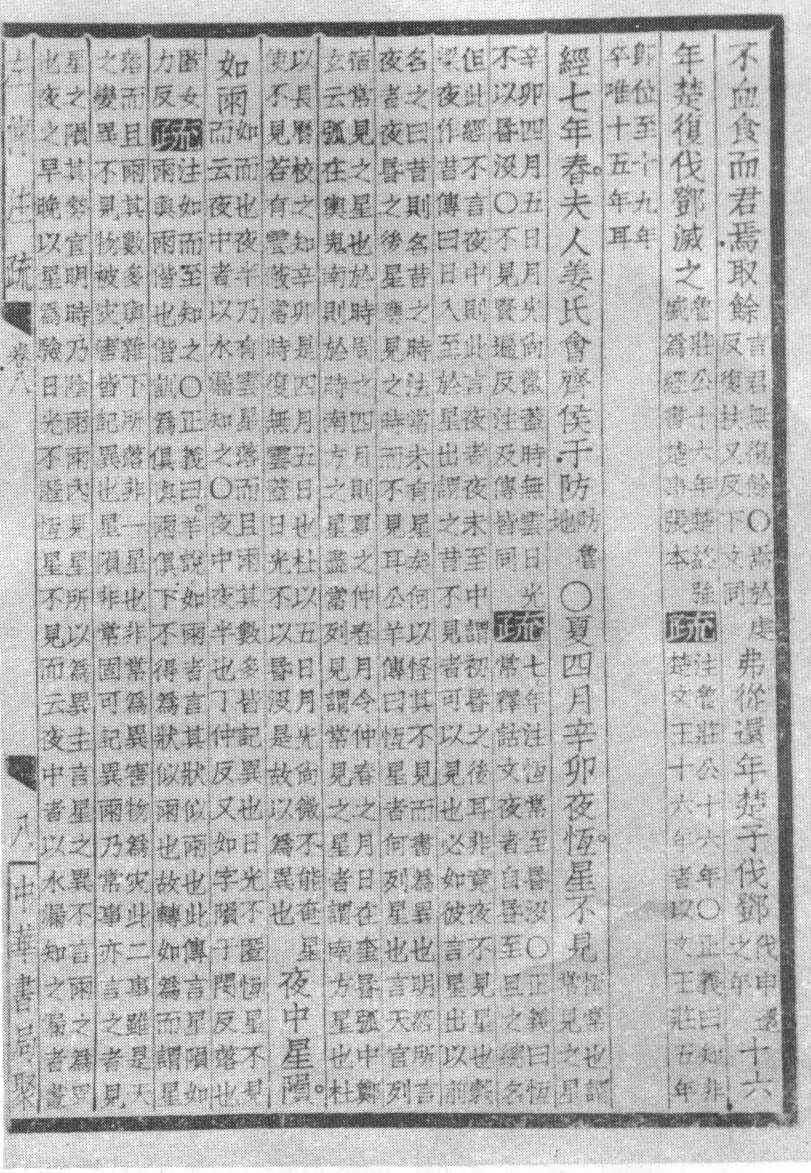

中国古代的观测记录 中国古代对流星有丰富的观测记录,不仅载于正史,而且散见于其他书籍,特别是在地方志中记载尤多。《春秋》记载了鲁庄公七年(公元前687年)的一次流星雨:“夏四月辛卯,夜,恒星不见。夜中,星陨如雨。”这是关于天琴座流星雨的最早记录。有的流星雨记录十分详细,包括出现和消逝的时刻、持续时间、数目、颜色、亮度、方位和声响等项。例如在《宋书》中有一条记载:“有流星大如桃,出天津,入紫宫,须臾有细流星或五或三相续,又有一大流星从紫宫出,入北斗魁,须臾又一大流星出,贯索中,经天市垣,诸流星并向北行,至晓不可称数。”这是宝瓶座η流星雨的观测记录,发生在刘宋元嘉二十年二月乙未(公元443年4月9日,归算到现在的春分点,相当于4月30日)的夜晚,描写生动,读后仿佛令人身临其境。中国古代的流星雨记录多达数百次,为确定流星雨的辐射点,并进而研究流星群周期、轨道的变迁,查明流星群同彗星之间的关系等问题提供了可贵的资料。(见彩图)

参考书目

陈遵妫:《流星论》,国立中央研究院天文研究所,南京,1930。

庄天山:《中国古代流星雨记录》,《天文学报》,第14卷,第1期,1966。

弗拉马里翁著,李珩译:《大众天文学》,第二分册,科学出版社,北京,1965。(C.Flammarion,Astronomie Populaire,Flammarion Cie,Paris,1955.)